|

三、南京地震与回銮无望

仁宗即位后的几个月中,南京地震十分频繁,即便在仁宗重新确立南京京师地位时,南京地震依然不断,但这并未阻止仁宗回都南京的决心。然而,“天人感应”及“灾异天谴”思想使当朝的皇帝和大臣们产生恐惧心理。西汉时期的董仲舒曾在《灾异占》中指出:“天下主失德,名山崩,地动。”[13](P60)人君之过,为政之失,上天会用灾异来进行谴告。在科学技术不发达的古代社会,人民以及皇帝都受到天人感应思想的影响,这些也必然会左右皇帝决策。如永乐元年(1403)十一月甲午夜,北京顺天府地震,明成祖因此对臣子曰:“北京、山西地震,神道贵静,占法地震主兵,数动人不宁。上天示戒不可不谨,宜抚绥军士严固城池,伺察人情,不可怠忽。”[1](P467)永乐二年(1404)十一月癸丑夜,京师地震,济南府城西地震有声。第二天,明成祖以京师地震召文武群臣谕曰:“隆古圣王之世,山川鬼神莫不宁,皆由君德修于上,臣职修于下,感应之机不诬后世,君臣不能如古,故灾异数见。今地震京师,固由朕之不德。然卿等亦宜戒谨修职以共回天意。”[1](P625)从这两则材料我们不难看出,明朝皇帝面对自然灾害的发生,认为是自己的“不德”造成的,所以上天通过灾异的方式给予警示。仁宗曾说:“天人感应之机,神矣!惟天心仁爱人君常示变以警之,惟明君必敬天于所示警,皆有惕励修省之,诚未尝忽也。”[10](P216)表明仁宗皇帝同样不敢忽视上天的警示。洪熙元年(1425)春,南京屡奏地震,仁宗谕廷臣曰:“南京国家根本之地,灾异如此,天戒可畏,朕当亟往,但皇考新复山陵,何忍遽违。”[14](P7)最后由皇太子朱瞻基去南京监国。太子朱瞻基在南京监国是南京地震最为频繁之时。据《明史》记载:洪熙元年(1425),“南京地震,凡四十有二”;宣德元年(1426),“南京地震者九”,宣德“二年春,复震者十。三年,复屡震。四年,两京地震。五年正月壬子,南京地震。辛酉,又震”。[2](P494)这些地震严重威胁着身处南京的太子。如果要回銮南京,对于宣宗来讲,无疑是与死神握手,与魔鬼拥抱。常人尚且难以居住,何况是贵为天子的皇帝!

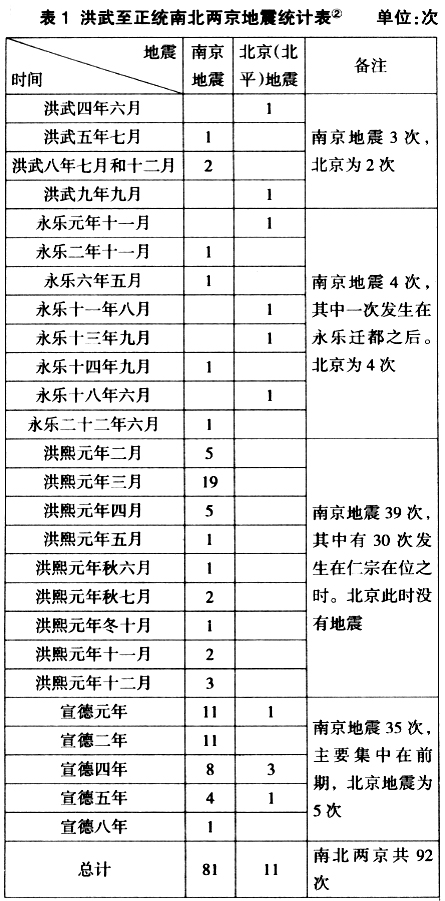

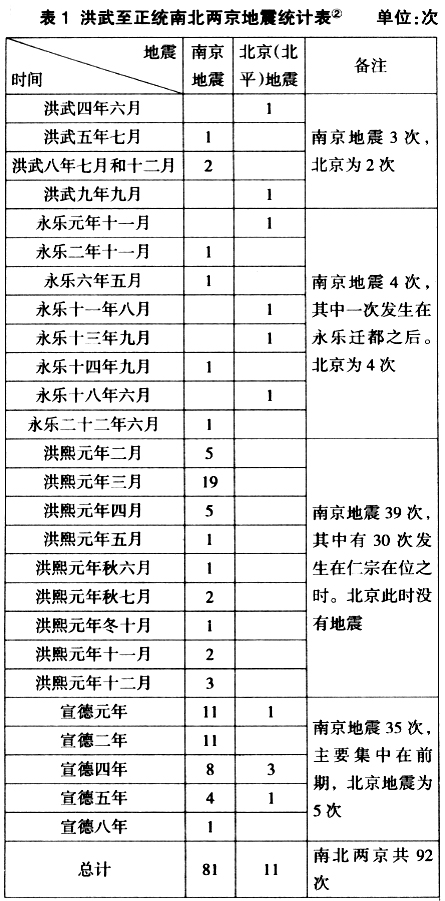

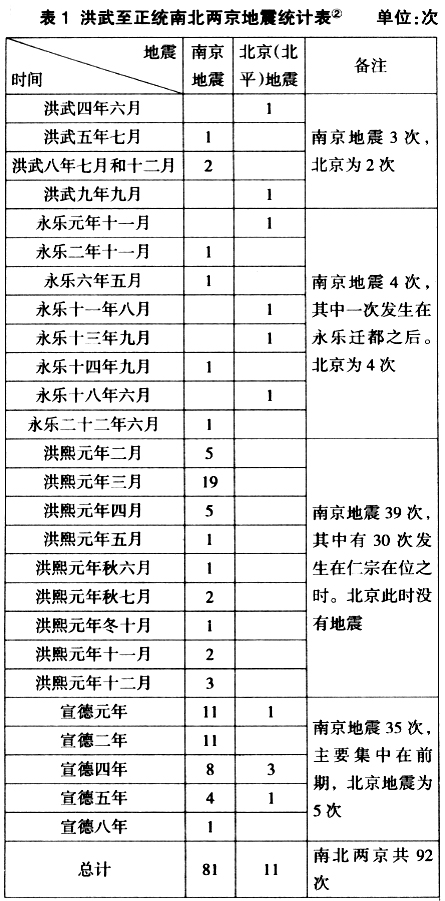

为了更直观地反映出这一时期的地震情况,笔者对洪武元年至正统六年这74年间南北两京的地震做了一个统计(见表1)。

从表1来看,南北两京的地震在永乐迁都前各为6次,到了仁宗洪熙元年(1425),南京却频发地震,而北京一次都没有。《明史》记载那年南京地震“四十有二”①,月平均达3.5次。即便在仁宗决定恢复北京“行在”地位、称南京为“京师”那天,南京却地震依然。从仁宗在三月初一命皇太子去南京监国到太子离开南京的五月底,南京共发生过地震25次,一些地震还“有声如雷”,可见地震的级别还较大。而这段时间太子正好身处地震中心区,其感受可想而知。仁宗在位的十个月中,尤其是洪熙元年(1425)前五个月,南京共发生了30次地震。仁宗紧锣密鼓地准备回銮南京,而南京地震的消息却不断传来。在灾异天谴的思想的影响下,地震给予帝王的警示作用可想而知。然而天不遂人愿,仁宗皇帝天不假年,在位不到一年就去世了。尽管宣德时期南京地震不像洪熙时那样密集,却依然不少。前五年为34次,后五年南京仅发生过一次。从表1中可以发现,明太祖在位的31年中,南京地震只集中在洪武五年(1372)和八年(1375),且仅3次。永乐时期地震比较分散,南京地震每隔几年才出现一次。从洪武至永乐时期来看,地震在南北两京相当,很难比较出何处更有利于建立国都。但从南北供给角度来讲,南京建都的优势无疑要比北京好得多。明太祖正是首先拥有资源富饶的南方而问鼎中原,最后一统华夏的。在太祖统治时期出现了史学家所讲的“洪武之治”。但还是有历史学家认为,若奠都南京,江南形势不足以控制西北,使帝国处于极不稳定的状态。然而洪武时期的状况与我们多数史家的观点恰恰相反,不但是经济发展,国家安定,而且对元朝的遗留势力给予了有效的打击。正如朱鸿所强调的那样:“只要位居南京的朝廷具绝对的权威,能有效地节制藩王及沿边将领,一如洪武朝之情形,定都南京并不一定会造成权力结构的不稳定,使帝国面临危机。”[8](P265)如果讲在中原的王朝容易控制整个中国且寿命都很长的话,那么秦朝、西晋、隋朝的瞬间而逝,我们又该如何去回答。同样定都中原,周朝有八百年江山,汉朝有四百年寿命。同样是南京,大多王朝只能是偏安一隅,而明朝却可依此而统一中国。因而,“帝国的发展,首都位置的选择固然重要,惟首都地点之恰当与否殊难纯粹由政治地理的理论来判断。地理有影响历史发展的力量,但不可被过分的强调”[8](P265)。如果在洪武、永乐时期看不出南北两京的孰优孰劣,那么在洪熙元年南京持续频繁的地震却让人会认为定都北京是更好的选择,而且如此之多的地震恰恰集中在仁宗回都南京准备工作全面展开时爆发。永乐十九年(1421)的三大殿突然遭受雷击而烧毁,使永乐皇帝为之畏惧,并下诏求直言。朱瞻基为太子在南京监国时经历了这次可怕的地震,这也为他后来回銮南京带来了心理阴影。

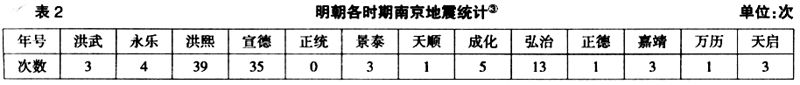

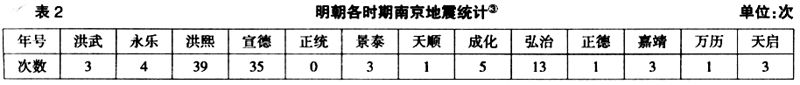

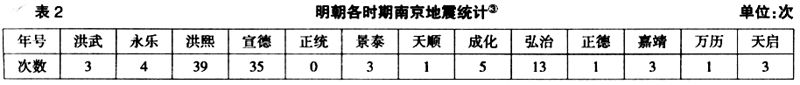

以上仅从洪武至正统时期南北两京地震状况进行的分析,尤其是在洪熙和宣德时期的地震。笔者以为对整个明代南京地震进行统计,更能说明洪熙和宣德时期南京地震的频繁。

从表2可以看出,正统六年(1441)之前,南京的地震总共为81次,而且主要集中在洪熙和宣德年间。在之后的204年(1441-1644)里,南京有地震记载的仅仅只有30次,还不足洪熙元年的39次。从这些数据对比来看,笔者以为,正是洪熙至宣德年间南京的频繁地震,使明朝没有马上回都南京,也使原来在迁都之议中要求回都南京的大臣从此不再提及回銮之事。

(责任编辑:admin) |