|

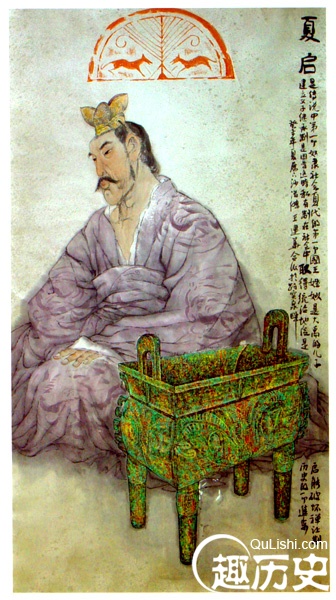

夏启,姓姒名启,夏禹的儿子。关于启名字的由来有两种传说。前面《夏禹》中说过,启因石裂而生,故名。另一种说法是女娇分娩不到十天,大禹治水经过自家附近,有邻居将这个喜讯告诉他,希望他能回家去看看老婆和孩子。大禹说现在正忙着治水,哪有时间回家啊。邻居就说那您给儿子起个名,我们转告女娇。大禹不假思索,说,那就叫他“启”吧。大概是治水启行的意思。 《史记·夏本纪》说,夏禹原本选定皋陶为继承人,可皋陶没有这个王命,还没到那一天就呜呼了。后来,又改以伯益为继承人。过了七年,夏禹死了,情况发生了变化。《孟子·万章上》记载:“朝觐、讼狱者不之益而之启,曰:吾君之子也;讴歌者不讴益而讴歌启,曰:吾君之子也。”大禹去世后,那些朝觐和打官司的人不找伯益而找启,那些歌功颂德的人不颂伯益而颂启,都说启是我们天子的儿子。虽然占了他老爸不少面子,但也可见启在老百姓心目中威望盛隆,有如葵花向日。孟子把这件事归结于“益之相禹也,历年少,施泽于民未久”,是不太准确的。其实大禹从内心里来说,是希望将帝位传给启的。从历史的角度看,当时已出现了私有制,氏族社会的禅让制已走到了历史的尽头,势必被世袭制所替代。“于是启遂即天子之位,是为夏后帝启”。 夏启即位的时候,也并不是一帆风顺。伯益是东夷人,他看到人们都向着启,心里很窝火,就召集东夷族向启杀过来。启早有防备,经过一场激战,启打败了伯益。另外,当时的有扈氏对启开创世袭制表示反对,要求启退位与伯益,并起兵叛乱。夏启就在甘泽誓师,说:“六事之人,予誓告汝:有扈氏威侮五行,怠弃三正。天用剿绝其命。今予惟恭行天之罚。”意思是说:“六军将士们,我在这里告诫各位:有扈氏无视五行洪范,废弃三正。上天要断绝他的国运,现在我奉上天的旨意去讨伐他们。”由于启的军队纪律严正,赏罚分明,士气如虹,一举击败了有扈氏,稳定了政权。

镇压叛乱之后,启就效法他父亲大禹当年“大会涂山”的办法,在钧台举行大会,召集各族首脑,大开盛宴。这就是《左传》说的“夏启有钧台之享”。河南禹县有“夏台”,传说就是“钧台大会”的遗址。后来,启建都阳翟,创立了中国第一个奴隶制国家。 夏启的政权进一步巩固后,饱暖思淫欲,经常饮酒作乐,歌舞游猎,生活开始腐败起来。他的儿子们为了争夺帝位,发生了冲突。启就将小儿子武观放逐到黄河西岸,于是武观率众叛乱。启派遣彭伯寿出兵西征,活捉了武观,启一怒之下将武观处死。 不久,启因为荒淫过度而病死,在位二十九年。 (责任编辑:admin) |