|

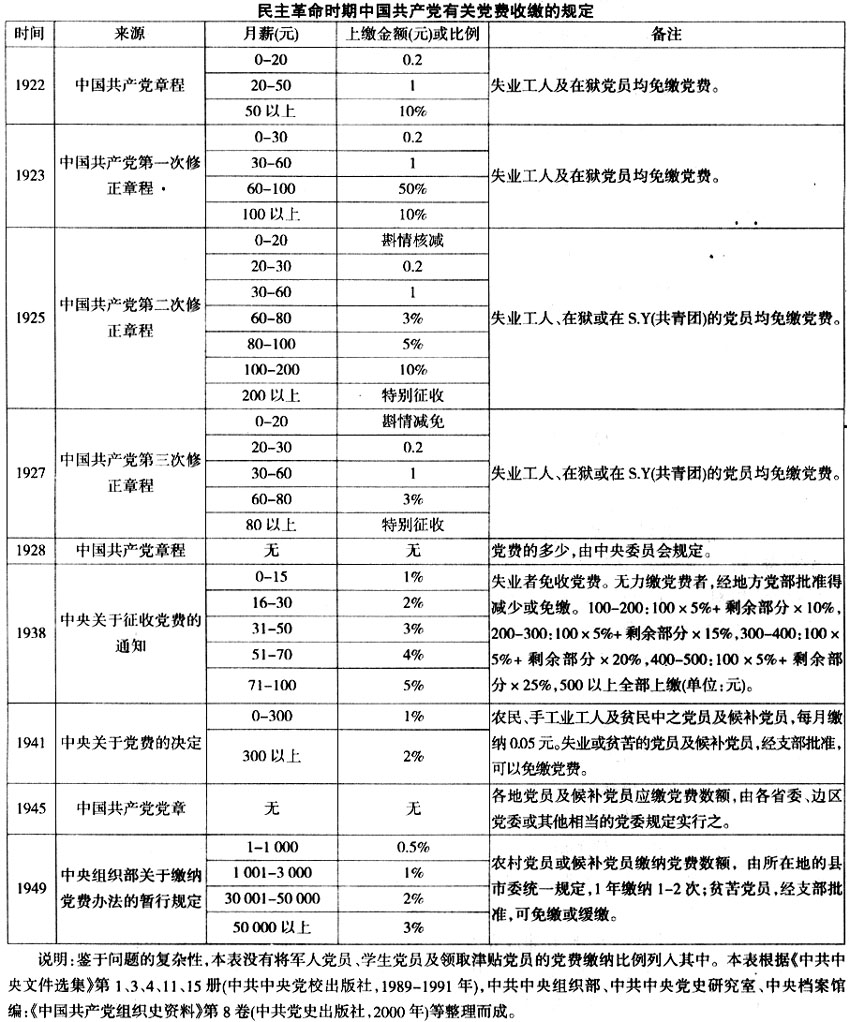

四、党费收缴变革中的方法论意义 党员是否缴纳党费,是衡量党性高低的重要标准。党费收缴的过程就是一个不断探索适合中国国情的党的组织建设路径的过程,为此,中共通过调查研究,最终走出了形式主义的误区,实现了原则性与灵活性的统一,其中所包含的方法论内涵,对新时期党的组织建设仍有重要的借鉴意义。  1.组织建设必须兼顾地区与个体的差异 参照俄国共产党组织建设的相关规定(42),建党初期,中共提出三个月不缴纳党费即开除出党。考察中共党费收缴的历史可以看出,险恶的斗争环境与各革命根据地社会生态的差异决定了党员不能按时缴纳党费成为组织生活的常态。有鉴于此,中共六届六中全会指出,必须根据各地具体环境的特点,来决定不同地区、不同时期组织工作的方法。中央对于地方党委的指示,必须估计到各种可能的变动,要带有弹性和伸缩性,要注意培养地方党委在中央领导之下独立工作的能力与勇气,对地方党委内部的问题,“没有必要(干预)时,均由他们自己解决”(43)。 在中共六届六中全会精神的指导下,中共各级党委开始探寻党费收缴,或曰组织建设的新路径。在陕甘宁边区,1941年,边区党委从根据地的实际情况出发,提出每人每月缴纳党费0.01元(特别困难者例外)。收入较多的同志可以多收,以其自愿为标准。(44)与此同时,各级党委还进一步调查根据地内部政治生态的差异。以党员登记为例,在老解放区,党员“交纳党费”和“经常到会”已经是很平常的事,最重要的是“对己模范”和“对人公道”两条。一个党员只做到前两条,没有后两条,是不行的。在新解放区,情况则完全不同,这里的党组织才建立不久,党员还没有习惯于党的生活,甚至“交纳党费”和“经常到会”还做不到,就更不懂得“对己模范”和“对人公道”是什么意思。因此,如果用老解放区的标准来测量新解放区,则恐怕没有几个人可以留在党内;如果用新解放区的标准来测量老解放区,则恐怕没有几个人需要加以洗刷。(45)组织建设必须兼顾地区与个体的差异。 梳理党费缴纳相关规定的变化可以看出,以党费缴纳为代表的组织变革就是一个逐步贴近各根据地社会生态的过程。及至中共七大通过的党章,把党费收缴的权力完全交给了地方党委,真正做到了一切从实际出发,实事求是。需要强调的是,让党员缴纳党费原本是为了使党员树立责任感;尊重不同地区党员个体的差异,并非放弃组织对个体的改造,放弃组织建设的基本原则。新中国成立后,随着党的各项工作步入正轨,从1951年起,中央开始整顿党的基层组织,及至1952年10月,在全国农村党的基层组织中,开除或劝退了一批不合格党员。据统计,出党人数一般占党员总数的10%左右。(46)其后,党员按时缴纳党费成为组织生活的常态。 2.组织在改造个体的同时,个体也在塑造着组织 检讨党费收缴中存在的问题,在中共建党初期,由于组织生存环境险恶,且党的职业革命家又多以津贴为生,以至党员多不能按时缴纳党费;但随着组织队伍的壮大,党员整体素质下降,部分党员不缴党费的性质发生了变化。对此,早在1925年,中共中央扩大执行委员会就通过《组织问题决议案》,“决不可妄想在中国的社会能够得到许多现成的党员”,社会上一切革命分子,只有加入到党组织后,才有受到党的训练及真正了解党的理论的机会(47)。因此,对落后党员而言,入党即是接受改造的开始。 为改造落后党员,中共进行了不懈探索,从支部教育到流动训练班,从审查干部到党员登记,政党期望通过教育整顿来保持队伍的纯洁性。遗憾的是,这对以入党为负担的落后党员而言,开除出党并不是解决问题的最好方式。同时,问题的关键也不是党费的高低,以农民为主体的党员队伍,决定了这一群体有着保守、自私与落后的一面。为走出党费缴纳的困境,中共开始寻找组织与个体的共同利益所在,在抗日战争时期,大生产运动最终成为双方利益的契合点。如上所述,服务于大生产运动的需要,党员标准有了新的内容,党费问题不再成为困扰根据地组织建设与发展的难题。由此可见,以缴纳党费为纽带,组织在改造个体的同时,个体也在塑造着组织。 梳理党员缴纳党费的历史脉络可以看出,在收缴党费过程中,组织与个体间充满了矛盾与冲突,消解冲突的路径选择一定是多种力量交互作用的结果。具体而言,组织改造个体是一个政党维护组织纯洁性的必然选择,个体对组织的塑造则是一个政党走向成熟的内在动力;而从革命斗争的实际出发,坚持原则性与灵活性的统一,则是组织建设必须遵循的基本原则,惟如此,政党才有可能摆脱形式主义与教条主义的束缚。 (责任编辑:admin) |