|

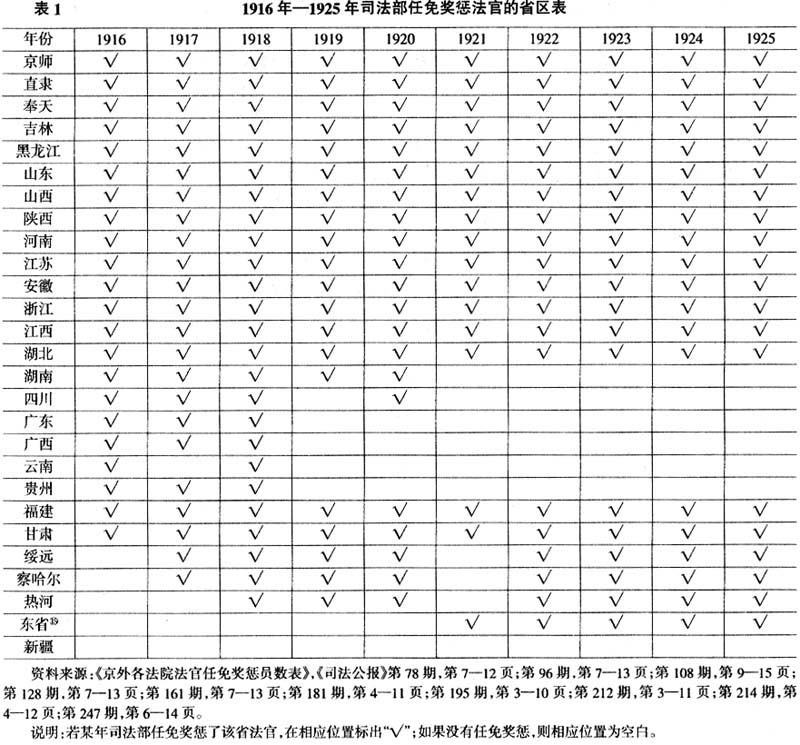

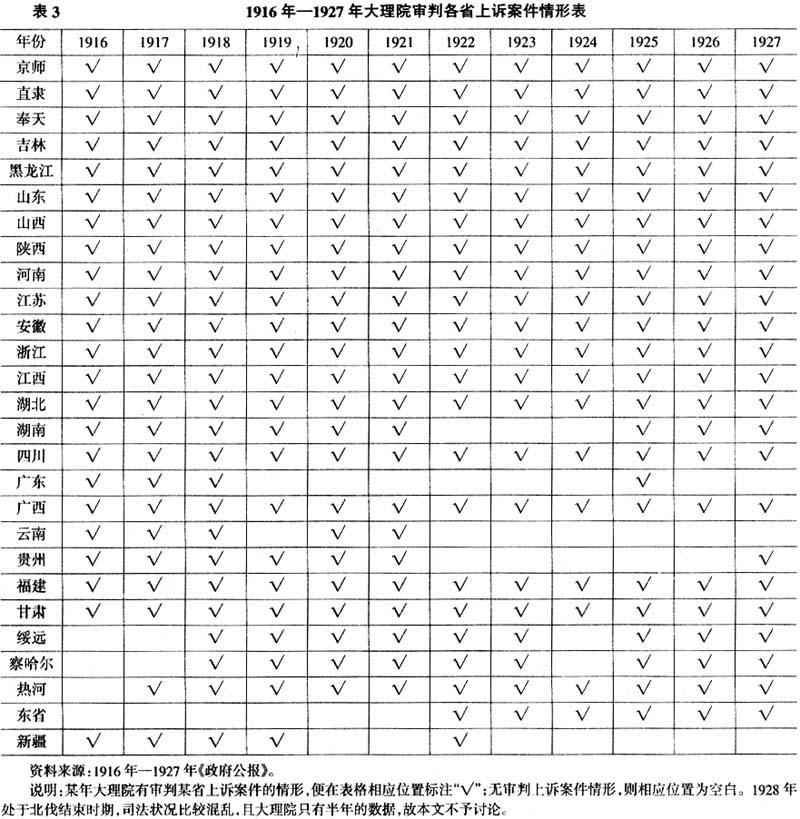

内容提要:在北洋时期的多数年份里,全国绝大部分省区与北京政府都保持着司法统一。南北政治分立使南方各省与北京政府之间的司法关系发生了不同程度的断裂。南方各省之间的政治状态以及司法行政与审级管辖的差异导致各地司法关系断裂的不同步。促使司法关系中断的最主要因素,是南方各省建立了最高审判机关。 关 键 词:北洋时期 北京政府 政治分立 司法统一 作者简介:唐仕春,中国社会科学院近代史研究所助理研究员、北京大学历史系博士研究生。 袁世凯病逝后,中国进入一个分裂、纷争与混战的时代。北洋军阀分裂,皖、直、奉三大派系互相争夺中央政权;中央与地方分裂,地方军阀坐大,各行其是;南北分立,革命党人发起反军阀斗争,西南地方实力派往往自立行动。①然而,乱世中各领域、各省区是否都成为一盘散沙,以致各自为政?是否存在中央与地方大体能保持统一的部门或领域?司法领域既与政治关系密切,又追求相对独立于行政,在北洋时期政治分立的局面下,其走向又如何? 既有的近代法制史论著多聚焦于司法独立而忽略司法统一,其实,司法统一与司法独立相辅相成,在近代法制建设中都具有举足轻重的地位。北洋时期共召开两次全国性的司法会议,均有谋求司法统一之宗旨。②中央司法会议“所斤斤致意者尤在司法之独立与统一两端,凡通过之议案十之七八均与此两者息息相关”。③1912年,司法总长许世英在中央司法会议上指出:“法制紊淆,京省自为风气,命令干涉,奉行无所遵从,实为司法上一大阻力。”④的确,司法领域如果不能上下统一,各项司法制度的推行势必受阻。如果案件终审不能出各省范围,中央不能督饬各地司法,诉讼的公平与公正也将大受影响。因此,司法统一对北洋时期司法建设乃至整个近代法制的变迁都至关重要。值得追问的是,在北洋时期,中央推行的法制建设能否向各派势力范围渗透?各势力范围内部的纠纷上达中央寻求解决的渠道是否畅通? 朱勇曾探讨南北分立与司法统一问题,其基本看法是,袁世凯病逝后,在法律适用与审级管辖方面,司法统一仍在一定程度上得到保持。他对该问题的开创性研究颇具启示意义。如关于审级管辖,他以1917年湖南、四川的两个案件为例,指出:“北洋政府时期,司法体制上的四级三审制基本得以遵行,而大理院作为全国最高审判机关,基本起到终审法院的作用。”⑤问题是,1917年后的十年间,湖南、四川等省是否发生变化?南方阵营的广东等省与湖南、四川是否形成密不可分的整体而共进退?它们是否承认北京的大理院为全国最高审判机关?如果不是,其审级管辖情形如何?⑥除南方分立之外,北方的政治分立对北方诸省的司法统一有多大影响?审级管辖之外,司法部对各省司法人员的任免奖惩、对各省诉讼的督饬等司法行政的诸多面相又是怎样的?俞江对司法储才馆进行研究时也注意到了司法统一的问题,惜未展开。⑦欧阳湘和胡震虽不专门研究南北分立与司法统一问题,但分析了南方政权设置各级法院特别是设立大理院的情况。⑧至于南方司法分裂的范围有多广,实际影响力有多大,则需要进一步探讨。 司法统一包括法律适用、审级管辖与司法行政等内容,其中审级管辖与司法行政比较明显地体现了中央与地方之间的统属关系,与政治关系密切。下文将以《政府公报》所载1916-1928年间大理院审判的数万个案件,《司法公报》所载1916-1925年间各省司法人员的任免奖惩及收结民刑案件等资料,以及1914-1923年度“民事统计年报”与“刑事统计年报”所载各项统计资料为基础,从审级管辖与司法行政等领域考察政治分立格局下司法系统的维持与断裂,并进一步讨论政治与司法的关系。⑨ 一、司法部对各省司法人员的任免奖惩 司法人员的任免奖惩是司法行政的重要内容之一。⑩从中央政府能否对各地司法人员进行任免奖惩可以看出中央权力向下延伸的程度。司法部任免奖惩的对象包括各级法院的法官、书记官和未设法院各县的县知事和承审员。由于这4类司法人员在司法体系中所处的地位不同,司法部对他们的任免奖惩权限又略有差异。 司法部对各级法院法官和书记官有任免奖惩之权。(11)1916-1925年《司法公报》中列有“京外各法院法官任免奖惩员数表”,反映了各省荐署、荐补法官受司法部任免奖惩的状况;而“京外各法院书记官任免奖惩员数表”所列荐任书记官长、书记官以曾经呈荐者为限,委任书记官长、书记官以曾经司法部委任者为限。(12) 北洋时期,所建法院甚少,多数时候全国90%以上的县都由县知事兼理司法(详另文)。县知事为行政官,司法部不对其进行任免;但因他们兼理司法,可以对其进行奖惩。奖励主要分两种情况:一是司法部会同内务部呈请奖励;二是各省高等厅呈准省长记功,呈司法部备案并经司法部核给奖章。惩戒也分两种情况:一是由文官惩奖委员会作出决定,交司法部执行;二是由各省高等厅呈请扣俸或记过,报司法部备案。1916-1925年《司法公报》所载“各省区兼理司法县知事奖惩员数表”,反映了司法部参与奖惩兼理司法县知事的相关状况。(13) 承审员由县知事呈请高等审判厅长审定任用,高等审判厅长委任承审员后向司法部、民政长报告。1916-1925年《司法公报》中有“各省区承审员任免奖惩员数表”,反映了在司法部备案的承审员的任免奖惩情况。(14) 由于政治分立,司法部对各省法官、书记官、县知事和承审员行使任免奖惩权往往受到抵制。各年、各省份抵制司法部对司法人员任免奖惩的情况,可参见“1916-1925年司法部任免奖惩法官的省区表”(表1)。书记官、县知事和承审员的任免奖惩情况也可制作类似表格,限于篇幅,兹不一一列出。 在1916-1925年的10年间,司法部几乎每年都对京兆、直隶、吉林、奉天、黑龙江、山东、山西、河南、江西、湖北、福建、浙江、江苏、安徽、陕西、甘肃16省区的法官、书记官、兼理司法县知事与承审员等司法人员进行任免奖惩,基本没有中断,维持着司法系统的统一。 司法部也对绥远、察哈尔、热河等特别区审判处的司法人员进行任免奖惩。这表明,北京政府的司法行政权延伸到了这些特别区域。但司法部并非每年都任免奖惩这些地区的司法人员,主要原因可能是这些地方司法机关较少,司法人员相应也少。 司法部对东省特别区域司法人员的任免奖惩基本是连续的。东省特别区域管辖区域为铁路沿线,因此,受任免奖惩的只有该区域的法官和书记官,而无兼理司法县知事与承审员。 从法官、书记官、承审员的任免奖惩情况来看,新疆与司法部在司法行政方面的关系似乎已经断裂。但是,司法部对新疆兼理司法的县知事有所奖惩,这说明新疆在司法行政上并没有完全脱离司法部。 1916开始,司法部陆续中断对南方6省法官、书记官、兼理司法县知事与承审员中某一类或几类司法人员的任免奖惩。司法部中断对法官的任免奖惩,云南始于1917年,广东、广西、云南、贵州、四川5省始于1919年,湖南始于1921年。司法部中断对书记官的任免奖惩,云南、贵州始于1917年,广东始于1918年,广西、四川始于1919年,湖南始于1921年。司法部中断对兼理司法县知事的奖惩,广东、广西、贵州、四川始于1917年,云南始于1918年,湖南始于1922年。司法部中断对各省承审员的任免奖惩,云南、广东、广西、贵州始于1916年,四川始于1919年,湖南主要在1921年以后。司法部中断对南方6省某一类司法人员的任免奖惩之后,只在极少数年份得以恢复,可以说二者之间的司法行政关系出现断裂。  南北分立初期,司法部对南方6省司法人员的任免奖惩大体尚能维持。若以四类司法人员的任免奖惩全部中断方算作中断人事关系(其中某一类人员的任免奖惩没有中断,就算关系维持),则1916年的护国战争以及1917年开始的护法运动并没有导致司法部对这6省司法人员任免奖惩的中断。真正的转折发生在1919年,司法部开始中断广东、广西、云南、贵州、四川等5省各类司法人员的任免奖惩;从1922年开始,对湖南亦如此。各省中断的时间长短又略有不同。在中断法官的任免奖惩方面,云南为8年,广东、广西、贵州为7年,四川为6年,湖南为5年。在中断书记官的任免奖惩方面,云南为9年,广东、贵州为8年,四川、广西为7年,湖南为5年。在中断兼理司法县知事的奖惩方面,广东、贵州为9年,四川、广西、云南为8年,湖南为4年。在中断承审员的任免奖惩方面,云南、广东、广西为10年,贵州为9年,四川为7年,湖南为6年。 在与司法部中断任免奖惩关系的省份中,云南、广东、贵州、广西等省中断的范围广、时间长,四川次之,湖南最少。从中断任免奖惩的司法人员类别来看,通常先中断的是对承审员的任免奖惩,兼理司法县知事次之,书记官又次之,最后是法官。中断的总年份也是依此顺序由多到少排列,这反映司法部与地方中断人事任免奖惩关系,是从未设法院各县(承审员、县知事)到法院(书记官、法官)的顺序层层推进。(16) 二、司法部对各省诉讼的督饬 中央与地方司法机关间的统属关系不仅体现在人事任免奖惩上,而且还反映在对司法业务的督饬稽核方面。人事任免更多地反映了政令自上而下的贯彻过程,督饬稽核则更多地反映了下情由下而上的传递过程。司法部要求各省区向其上报各项收结案件数据,各省区如上报,则表明其至少在形式上承认司法部为上级机关,并接受其督饬稽核,这时司法行政还保持统一;如较长时期不上报,则表明该省区极有可能与司法部脱离了隶属关系,不接受其督饬稽核,司法行政便不再统一。 1914-1925年度“司法部办事情形报告”的“各审判厅处收结民刑案件表”(17),以及1914-1923年度“民事统计年报”与“刑事统计年报”的各项统计报表都是根据各地上报诉讼案件数目等编制,大致能反映司法部与各省在司法业务方面的督饬稽核关系。笔者根据该表资料制作了“1916-1925年向司法部呈报收结案件数据的省区表”。(详见表2) 1916-1925年,京师、直隶、吉林、奉天、黑龙江、山东、山西、河南、江西、湖北、福建、浙江、江苏、安徽、陕西、甘肃等16省,以及绥远、察哈尔、热河等特别区每年都将收结案件数据上报司法部。1920年底,东省特别区域设立司法机关后,也开始向司法部上报收结案件数据,此后一直没有间断。司法部尚能通过收结案件数据的呈报而实现对该省区诉讼的督饬稽核,表明司法行政方面尚能统一。 新疆的情况较特殊。袁世凯在位时,新疆便没有向司法部上报收结案件数据;袁世凯去世之后,状况依旧。在形式上,新疆并未与中央政府分裂,因此,它没有向司法部上报收结案件数据,不是政治分立下的司法系统断裂。在政治统一的情况下司法不统一,新疆是个比较特殊的例子。  南北分立期间,南方6省均有数年不向北京政府上报收结案件数据。1916-1917年,广东、云南、广西等省有若干月份没有将收结案件等数据上报司法部。从1918年开始,广东、云南等省整年都不向司法部上报收结案件等数据。1919年,四川、贵州等省不将收结案件数据报送司法部。1920年,湖南有若干月份不将收结案件数据报送司法部,1921年开始整年不上报。1921-1922年,广西没有向司法部呈报收结案件数据。 同一年份不向司法部上报收结案件等数据的,1918年有2省,之后逐渐上升至四五个省。10年间,各省中断向司法部上报收结案件数据的年份,广东达8年,贵州为7年,云南和湖南为5年,四川为4年,广西为2年。与此同时,有不少年份南方6省也向司法部上报收结案件数据。1916年和1917年南方6省都向司法部上报过收结案件数据,之后每年上报省份通常有两个左右。 有学者指出,1917年护法运动后,南方各省收结案件数据不再上报司法部,法律与司法方面也形成了南北分裂与对峙的局面。(18)本文研究表明,1917年护法运动后,南方各省并非同时中断向司法部上报收结案件数据,有的省仍然上报,因此这一结论其实是不准确的。 司法人员的任免奖惩和收结案件数据的上报为司法行政的两个重要方面。从北京政府对各地司法人员进行任免奖惩和各省上报收结案件数据的情况,大致可以看出全国在司法行政方面是断裂还是统一。北方的直隶等省区与司法部保持比较密切的关系,上下级司法关系没有中断;南方6省则在某些年份不同程度地中断了与司法部的司法行政关系。(19) 南方6省与司法部在处理这两个方面关系时,整体上步调比较一致。司法部保持对司法人员任免奖惩的年份,同时也是南方6省上报收结案件数据的年份,反之亦然。不过也有少数时候,司法部中断了对南方6省司法人员的任免奖惩,但后者并没有中断上报收结案件数据。(20)反过来,有时司法部尚未中断对司法人员的任免奖惩,但南方6省却中断了收结案件数据的上报。(21) 由此可见,政治上的纷争、分立乃至战争并不必然导致司法行政上的分立。虽然北方省区各派势力明争暗斗不已,甚至有直皖战争、两次直奉战争这样的大战,但司法行政关系一直没有遭到破坏。即便是南方6省,在政治上时常与北京政府分立,但也不乏在司法行政方面仍继续与北京政府保持统一的情况。1916-1918年,南方6省与司法部基本保持着司法行政的统一;之后一些省份在某些年份仍与司法部保持着司法行政方面的统一。 三、大理院对各省案件的审理 审级管辖是审判制度的最重要组成部分。大理院作为全国最高审判机关,是否审理各省上诉案件,这是北洋时期司法是否统一的重要标志。大理院审判各地上诉案件的情况,则反映各地与北京政府在审判系统上是断裂还是统一。 大理院是清末司法改革中建立的最高审判机关。1912年5—8月,大理院进行改组,至8月底基本完成。9月3日,大理院通告其刑庭、民庭公开审判的日期。刑庭自9月17日、民庭自9月14日起公开审判;刑庭逢星期二、星期五,民庭逢星期三、星期六为公开审判日期;所有日期审判案件均提前在该院门首公布,并刊登于《政府公报》。(22)之后,大理院的刑、民庭数均有增加,开庭日期也略有调整,提前通告变成事后布告。但大理院审判案件的基本信息都比较完整地刊登在《政府公报》上。因此,通过考察《政府公报》所载大理院审判的案件,可以分析政治分立下司法系统是得以维持还是断裂。(23)  值得说明的是,大理院受理的案件,除已审判的,尚有未进入审判程序的。因此,用已审案件来判断各省上诉渠道是否畅通时应注意:若是上诉案件本来较少的省区,某年没有大理院对该省区上诉案件的审判,极有可能是该省没有案件上诉至大理院;但若是上诉案件原本较多的省区,大理院突然在某年没有对该省区上诉案件的审判,已受理而不审判的可能性极小,则很有可能是这些省区不再将案件上诉到大理院,上诉渠道很有可能发生了断裂。 《政府公报》上的大理院通告或布告包含所审判案件的省区来源信息。本文据此制作了“1916-1927年大理院审判各省上诉案件情形”表。(详见表3) 大理院对来自直隶等北方16省,热河等3个特别区,南方的四川、广西,以及东省特别区域的上诉案件进行了审理。这些地方与大理院的审级管辖关系基本得以维持。北伐时期大理院仍审判来自北伐军占领省区的上诉案件。1926年7月北伐军占领长沙,10月攻下武昌,11月占领南昌,12月进入福州,1927年2月攻占杭州,3月占领上海、南京。1926年与1927年,被北伐军占领的湖南、湖北、江西、浙江、江苏等省的案件仍上诉于大理院。1927年6月18日,张作霖在北京称大元帅,此后,大理院审判南方省份的案件才大幅度减少。 1916-1927年的12年间,有5年大理院审判了来自新疆的上诉案件,有7年没有审判,所审案件总数也屈指可数。这大约与新疆本身上诉案件较少有关。 真正与大理院中断审级管辖关系的有广东、云南、贵州、湖南4省。大理院从1919年便开始中断审判来自云南、广东(1925年和1926年除外)的上诉案件。不过,1920年、1921年,大理院又重新开始审理来自云南的上诉案件。1922年也是一个具有转折性的年份,广东、云南、贵州与湖南4省同时中断与大理院的审级管辖关系,而且这种局面持续到1924年。1925-1926年,大理院恢复审理来自湖南与广东的上诉案件,只有云南、贵州两省仍未恢复。1927年大理院只未审理来自广东与云南两省的上诉案件。 广东等省自设最高审判机关,当属促使其与北京政府中断审级管辖关系的最重要因素。1918年2月18日,军政府内政部上呈大元帅,建议军政府设立大理院。3月5日,大元帅孙文将该呈咨交非常国会讨论。4月17日,国会非常会议对孙文设大理院的咨文进行讨论后认为:目前没有正式国会,不便讨论大理院的组织和选举院长,待将来国会正式开会后再议;至于目前应设终审机关,可由军政府按照法院编制法办理。不久军政府进行了改组。1918年11月,政务会议议决筹设大理院。1919年3月5日,军政府大理院在广州成立。(24)大理院成立之后,要求广东、广西、陕西、云南、福建、湖南、贵州、四川8省将依法上告大理院案件汇送核办。广东、云南高等审判厅审理的案件从1919年开始不向北京的大理院上诉,大约缘于此。不过,广州的大理院成立后,其管辖范围和实际的影响力还比较有限,虽然其名义上管辖广东等8省,其实有6省在多数年份仍然以北京的大理院为最高审判机关。(25)广州大理院的案件受理及审理情况很不理想,受理案件不多,而且许多人对其审判也并不信任。(26)南方6省没有形成一个独立、稳定、强力的司法系统,导致它们并非铁板一块,与北京政府的司法关系也不能保持一致。 除广州的大理院,南方政权还在云南与贵州等省设有大理分院。1918年,云南设大理分院、总检察分厅;1921年遵广州司法部令取消,案卷移交广州;后再度筹设,直到1927年改为最高法院云南分院。贵州于1920年设大理分院,直到1926年4月周西成主黔后裁撤。(27)云南、贵州在设大理分院后不久,便不见北京的大理院审判来自这两个省的上诉案件,显然是因其已有自己的最高审判机关,无需上诉到北京。 湖南的联省自治运动尤其是省宪对最高审判机关的规定,对其与北京政府的司法关系有重大影响。1920年直系军队撤退之前,曾控制湖南数年,故无论是在司法行政还是审级管辖方面,湖南都与司法部、大理院保持统一。1920年5月20日吴佩孚的直军在湘南撤防北上之后,湘军谭延闿、赵恒惕不到半个月便将张敬尧赶出了长沙。旋即,湖南宣告省自治,进而掀起联省自治的高潮。1921年4月完成省宪草案,1922年1月1日公布实施省宪。《湖南省宪法》第八章规定,该省设立高等审判厅,为一省最高审判机关,负责本省民事、刑事、行政及其他一切诉讼的最终审判。(28)既然省高等审判厅为最高审判机关,自然不必再向大理院上诉,由此不难理解为何在湖南自治运动期间,该省没有在北京大理院审判的上诉案件。其实,司法行政关系的断裂也是如此。司法部中断对湖南省法官、书记官、承审员、兼理司法县知事的任免奖惩,大体也发生在1921-1925年湖南自治运动期间,二者的关联不言而喻。 1925年湖南与北京政府恢复审级管辖关系,这也与湖南修改省宪有密切关系。湖南省宪原本存在若干不能令人满意之处,因此,1923年全省县议会联合会便有过修正省宪案的表决。1923年8月,谭延闿奉孙中山之命,倡言修宪。由于护宪战争,吴佩孚的直系军队得以进入湖南。迫于吴佩孚的压力,1924年湖南开始省宪的修改。10月23日,湖南宪法会议完成修改司法制度办法的讨论,11月20日宣告完成省宪修改工作。在司法方面的修改为:(1)改行四级三审制;(2)国政府未成立前法官由省长任免;(3)依法应送大理院、总检察厅经审案件,得送国政府的大理院、总检察厅审理。将原省宪第八章“省设高等审判厅,为一省之最高审判机关,对于本省之民事、刑事、行政及其他一切诉讼之判决,为最终之判决”中的“最高审判”及“最终之判决”等字样,予以删除,而自行降为“第二审”或“第三审”,以符合修订后省宪第100条“依法终审重大案件,得送国政府之大理院、总检察厅审理”之规定。(29)这样,北京的大理院重新成为上诉机构,为湖南与北京政府恢复审级管辖关系打开了大门。从此,大理院重新开始审判来自湖南的上诉案件。由于省宪修改仍规定,国政府未成立前法官由省长任免,故1925年后湖南与司法部的司法行政关系未能修复。 1920年代的联省自治运动波及全国十余省,云南、贵州、广东等省均参与其中。1920年代初,南方的云贵等省中断与大理院审级管辖关系,联省自治运动所起作用虽不如在湖南那样具有决定性,但仍不失为其重要背景。 四、司法系统的维持与断裂 在袁世凯统治时期,政治虽时有分立,但司法系统至少在形式上仍保持统一。袁世凯病逝后,这种统一开始遭到破坏。各省区与北京政府维持或中断司法行政与审级管辖两方面关系的情形如下。(见表4)  从表4可知,1916-1918年,全国司法系统尚能大体保持统一。至1919年,才发生一些省份全面中断与北京政府司法关系的情形。 北洋乱世中,并非各领域、各省区都成为一盘散沙。在司法领域,北京政府与多数省份尚能大体保持统一。除了云南、贵州、广东、广西、四川、湖南和新疆之外的20个省区(包括东省特别区域),一直与北京政府保持较为稳定的司法关系。这20个省区在全国27个省区中所占比例为74%。这些省区虽时常发生军阀混战,但却未中断与北京政府的司法关系,说明政治分立对司法统一的影响有限。 不仅如此,虽然广东、新疆等7省有若干年在司法行政或审级管辖上与北京政府中断司法关系,不过,在同一年中与北京政府中断司法关系的省区最多为5省(1924年),只占19%。这也意味着,每年至少有81%的省区与北京政府保持司法统一。除1924年外,1923年有4个省区中断与北京政府的司法关系,其余年份的数目则在3个以下。 政治分立所造成的司法系统断裂,主要集中在南方。不过,何为“南方”却是个需要认真辨析的问题。南北分立的“南方”并非一成不变的,而是不断分化组合。1916-1925年的10年间,南方6省与北京政府中断司法关系的年份,从3年到6年不等。广东中断6年(1919-1924),云南中断4年(1919、1923-1925),贵州中断4年(1922-1925),湖南中断3年(1922-1924)。若进一步观察司法人员的任免奖惩、收结案件数据的上报以及大理院审判各地上诉案件等具体情形,南方各省不同步的情况更多。如广东、云南、贵州、湖南、新疆等省在某些年份与北京政府既中断司法行政关系,也中断审级管辖关系;广西、四川两省在某些年份中断与北京政府的司法行政关系,但维持审级管辖关系。这种不同步反映出,南方6省在处理与北京政府的司法关系方面,行动往往不一致。 南方各省与北京政府的司法关系,不仅不同省份受政治分立的影响有所不同,而且在司法关系的不同方面,即司法行政或审级管辖,受政治分立的影响也有所不同。 各省与北京政府中断司法行政关系的年份,通常早于与其中断审级管辖关系的年份;而中断审级管辖关系的年份,往往少于中断司法行政的年份。(30)比如,1916年,北京政府中断对广东承审员的任免奖惩;1917年,中断对广东兼理司法县知事的奖惩;1918年,中断任免对广东书记官奖惩,广东不再向北京政府上报收结案件数据;到1919年,司法部才中断对广东法官的任免奖惩,同时,大理院中断审判来自广东的上诉案件。贵州、湖南等省与广东的情形类似。各省与司法部中断司法行政关系后,可能仍维持审级管辖关系;但在中断审级管辖关系时,通常已经中断司法行政关系,意味着所有司法关系的中断。 总之,司法系统的断裂过程往往存在不同步的现象:就全国而言,北方未断,南方中断;在南方各省中,又不一定同步中断与北京政府的司法关系;即使对同一省而言,其与北京政府的司法行政与审级管辖关系也不一定同时终止。那么,如何解释这种现象? 首先,政治分立的性质对南北司法系统产生决定性的影响。北方各大派系争夺中央权力过程中,失败者在政治上失势后,在名义上依然承认北京的中央政权,并未另立中央。地方军阀虽各行其是,但还没有明目张胆地脱离中央政权,因此中央政权保持对其司法人员的任免奖惩,各省仍向司法部上报收结诉讼案件等统计数据,大理院也仍然审判来自各省的上诉案件。故在皖、直、奉三大派系互相争夺中央政权以及北方各地方军阀坐大的过程中,司法系统所受的冲击并不大,北方各省区仍维持与北京政府在司法方面的统一。但是,南方政治分立的性质不同于北方的政治分立。南方否认北京政府的合法性,并于1917年9月10日产生大元帅制军政府。1918年5月20日,改组成立总裁制军政府。1921年5月,孙中山在广州出任大总统,建立正式政府。1923年,孙中山重回广东建立大元帅大本营。南方在建立最高政权后,与北京政府中断司法关系并建立自己的司法系统就顺理成章了。至于湖南,其政治分立的性质不仅仅在于其归属于南方阵营,还在于其处于联省自治运动的最前沿,打着联省自治的旗号将司法权收归自身。 其次,南方各省之间的政治关系影响着其在司法领域的抉择。自护法战争之后,南方各省不时“团结”在南方政权的领导下,但与南方政权之间也矛盾重重。袁世凯去世后,唐继尧长期控制云南,视四川、贵州为附庸。陆荣廷于广西之外兼有广东。总裁制军政府中,岑春煊负责一般政务,陆荣廷为实际决策者。1920年发生驱桂战争,10月底桂系军阀退出广州,结束对广东4年多的统治。1922年,孙陈战争爆发,南方政府无形取消。南方政权对各省控制力较弱,内部又纷争不断,致使各省与北京政府的司法关系时断时续,往往不能同步行动。 第三,审级管辖与司法行政之间的性质差异,是造成一省之内司法关系中断过程不同步的重要因素。司法行政主要涉及政府,与民众的直接关系不大,而且专业化程度不深,中断关系相对容易。审级管辖更多涉及广大民众自身权利,而且相对司法行政更为专业化,政治分立对其虽有影响,但有时不足以使其中断。南方6省与北京政府中断审级管辖关系的时间,往往迟于中断司法行政关系,四川、广西等省甚至一直与北京政府保持审级管辖方面的统一。促使审级管辖关系中断的最主要因素,是南方建立最高审判机关,如广州大理院,云南、贵州大理分院,或者如湖南以该省高等审判厅为最高审判机关。 五、结论 清末以来,中央集权与地方分权之争持续不断。北洋时期政治分立与司法统一的并存,正是在这一历史脉络里展开的。政治分立对司法统一造成了一定程度的破坏,导致司法权的地方化。在南北分立的政治格局下,南方6省与北京政府之间的司法关系发生了不同程度的断裂,往往首先是司法行政关系的断裂,接着是审级管辖关系的断裂。由于政治分立的复杂性以及司法领域本身的专业化倾向等因素,中央司法权至少在形式上实现了全国绝大多数省区的统一,成功地抵制了司法权的地方化。审判的专业化致使其与政治保持一定距离,多少影响了审级管辖断裂的进程。因此,政治分立并不必然导致司法系统的断裂,尤其是审级管辖关系的断裂。(31) 虽然北洋时期特有的政治分立不复存在,然而地方分权会以别的形式存在。地方分权是司法权地方化的源泉,而司法权的地方化与司法权的统一之间存在的矛盾,至今尚未完全解决。没有司法权的统一,司法独立之路仍十分漫长。适当解决中央集权与地方分权的矛盾并加强司法的专业化,或许不失为克服司法权地方化,进而实现司法统一、司法独立的有效途径。 注释: ①参见汪朝光《民国的初建》,张海鹏主编:《中国近代通史》第6卷,江苏人民出版社2007年版,第152页。 ②整个民国时期共召开4次全国性司法会议,分别召开于1912年、1916年、1935年和1947年。 ③《会员呈报文》,《中央司法会议报告录》,司法部1913年印行,第1—2页。 ④《许总长中央司法会议开会演说词》,《中央司法会议报告录》,第1页。 ⑤朱勇主编:《中国法制通史》第9卷《清末·中华民国》,法律出版社1999年版,第532—536页。 ⑥广东、广西、云南、贵州、四川、湖南6省在地理意义上并不尽属西南或者南方,但在北洋时期,这6省在政治意义上通常被视为西南地方集团,以及南北之争中的南方。根据约定俗成的看法,本文将上述广东等省称为南方6省,此外的其他省区称直隶等省区。 ⑦俞江:《近代中国的法律与学术》,北京大学出版社2008年版,第280—297页。 ⑧胡震:《南北分裂时期之广州大理院(1919-1925)》,《中外法学》2006年第3期;欧阳湘:《近代中国法院普设研究——以广东为个案的历史考察》,知识产权出版社2007年版。 ⑨1916年之前政治基本统一,司法系统至少在形式上也是统一的,故本文仅考察1916年之后政治分立时期的司法系统。 ⑩经费为司法行政的另一重要内容,但本文不打算讨论司法经费问题。比较全面反映司法经费预算与实支数目的资料是《司法公报》所载各省审检厅及新监所(某)年度概(预)算经费表。如果地方与中央在政治上处于分立状况,中央可以照常做出预算,各地则未必听命于中央,并根据该预算拨司法经费。因此,该表每年的司法经费预算中都列有广东等省司法经费若干,也不一定表明该地与中央的司法关系没有断裂。尤其是财政部呈定的各地司法经费预算在1919年后多年不变,不能反映实际司法经费需求的变化,更难以从预算的司法经费数观察到司法系统是否断裂。司法部所核准各年之间的司法经费数目多处于变化之中,它表明司法部根据实际情况对各省司法经费作出了调整。一些省份数年间司法费都没有变化,可见司法部对政治上分立省份仍难以核实司法费的实支数目。从该表所载司法费的预算与实支数很难做出各省与司法部之间是否维持着上下级关系的判断。 (11)法官虽由法官惩戒委员会惩戒,但需司法总长呈请,并由司法部执行。 (12)参见《京外各法院书记官任免奖惩员数表》,《司法公报》第78期(《司法部5年度办事情形报告》),第12—17页;第96期(《司法部6年度办事情形报告》),第13—19页;第108期(《司法部7年度办事情形报告》),第15—21页;第128期(《司法部8年度办事情形报告》),第13—19页;第161期(《司法部9年度办事情形报告》),第13—20页;第181期(《司法部10年度办事情形报告》),第11—18页;第195期(《司法部11年度办事情形报告》),第10—18页;第212期(《司法部12年度办事情形报告》),第11—19页;第214期(《司法部13年度办事情形报告》),第12—20页;第247期(《司法部14年度办事情形报告》),第14—22页。 (13)参见《各省区兼理司法县知事奖惩员数表》,《司法公报》第78期,第17—18页;第96期,第19—20页;第108期,第21—22页;第128期,第19—20页;第161期,第20—21页;第181期,第18—19页;第195期,第18—19页;第212期,第19—20页;第214期,第20页;第247期,第22—23页。 (14)参见《各省区承审员任免奖惩员数表》,《司法公报》第78期,第18—19页;第96期,第20—21页;第108期,第22—23页;第128期,第20—21页;第161期,第21—22页;第181期,第19—20页;第195期,第19—20页;第212期,第20—21页;第214期,第21页;第247期,第23页。 (15)东省铁路界内为诉讼上便利起见定为东省特别区域,严格意义上并不是一个独立行政单位,当时的司法统计经常把它与其他省区并列,本文也将其作为一个独立的司法单位予以考察。 (16)10年间中断任免奖惩承审员、县知事、书记官、法官的总年份,云南共35年。35除以40则为平均中断率88%。广东共中断34年,平均中断率85%。贵州共中断33年,平均中断率83%。广西共中断32年,平均中断率80%。四川共中断28年,平均中断率70%。湖南共中断20年,平均中断率50%。10年间6省共中断任免奖惩承审员52年,省均约87%;共中断奖惩兼理司法县知事46年,省均约77%;共中断任免奖惩书记官44年,省均约73%;共中断任免奖惩法官40年,省均约67%。 (17)不同年份该表名称略有出入,除了“各审判厅处收结民刑事案件表”之外,有时又称为“各审判厅处收结民刑事案件比较表”等,本文统称“各审判厅处收结民刑事案件表”。 (18)欧阳湘:《近代中国法院普设研究——以广东为个案的历史考察》,第160页。 (19)司法部与南方6省中断司法行政关系的年份如下:广东、贵州7年,湖南4年,四川、云南3年,广西1年。 (20)此类情况广西有5年,四川、云南各有3年。 (21)此类情况广东、广西、湖南、四川、云南各有1年。 (22)《大理院刑庭民庭公开审判各日期通告》,《政府公报》1912年9月6日,第129号。 (23)南方政权也设有大理院,如无特别说明,本文所指大理院均为北京政府的大理院。 (24)广东大理院成立经过参见胡震《南北分裂时期之广州大理院(1919-1925)》。 (25)欧阳湘指出,云南、贵州设立大理院分院,广州大理院终审案件除来自广东、广西外,主要是四川、湖南两省。本文研究表明,广西、四川一直未中断将上告案件呈送大理院进行审判;湖南、云南、贵州在1919年广州大理院成立后数年内,将上告案件呈送北京大理院进行审判。上述情况存在两种可能性:一是广西、四川、湖南等省既向广州大理院上诉,又向北京大理院上诉;二是四川、广西等省仅向北京大理院上诉。 (26)参见胡震《南北分裂时期之广州大理院(1919-1925)》,欧阳湘《近代中国法院普设研究——以广东为个案的历史考察》。 (27)欧阳湘:《近代中国法院普设研究——以广东为个案的历史考察》。 (28)参见胡春惠《民初的地方主义与联省自治》,中国社会科学出版社2001年版,第158—219、200页。 (29)胡春惠:《民初的地方主义与联省自治》,第213—215页。 (30)1922年云南的情况是个例外,该省向司法部上报了收结案件数据,但该年大理院没有审判来自云南的上诉案件。 (31)北洋时期,中国之所以仍是中国,或许是因为有司法系统这样的纽带来维系。类似司法领域的现象是否存在其他领域,尚待进一步考察。 (责任编辑:admin) |