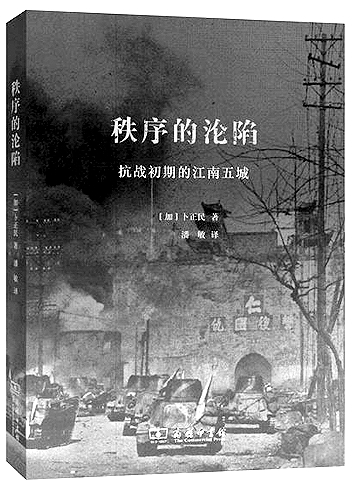

《秩序的沦陷:抗战初期的江南五城》[加]卜正民 著 潘敏 译 商务印书馆 从生活史开启的旅行 加拿大英属哥伦比亚大学卜正民教授,以学术视野广阔著称,他从社会文化史的角度,对东亚史尤其是中国史做了独到的研究,每每新书问世,往往引人入胜,从《纵乐的困惑:明代的商业与文化》《维梅尔的帽子:从一幅画看全球化贸易的兴起》,到《杀千刀:中西视野下的凌迟处死》,巧思迭出,无不既有诱惑力,又让人读后浮想联翩。 相对于卜氏其他著作而言,《秩序的沦陷:抗战初期的江南五城》一书的主题与细节则沉重得多。 抗日战争对于中国人,无疑是一场深重的历史灾难,以至于今日我们依然对日本军国主义的侵略暴行无法释怀,所以大多数中国学者的抗日战争史研究很难抛开民族情感,对中国军民的积极行动之外的考察显得颇为不足,甚至有些讳莫如深。对于那些身处沦陷区,与日本侵略军进行“合作”的人士,既有研究出于民族情感与文献现状,很少进行深入而平实的研究。显然,如果作为中国学者,要想重启这段历史之旅,会显得格外步履维艰。 不过,即使是身为外国学者,卜氏也并不轻松,他认为“沦陷时期,政权的创建和再生产是很复杂的,并不是由少数几个道德沦丧的傀儡在外部权力的强制下草草就能成立”,试图精心结网,再现江南沦陷第一年部分中国人与日本侵略军的“合作史”。 以往中国历史学界认为,这批选择与日本侵略军合作的人,大多跟日本人有良好的关系,比如曾在清末民初留学日本,懂日文,有着先天的“合作优势”。 卜氏对此不以为然,他认为,简单以“关系”来解释两者的“合作”,“有可能会走进死胡同,因为无法更深入探索这些人的真正动机;而且这种解释无法回答这一问题,即大量与日本人保持私人关系的中国人选择了抵抗,合作者只是少数人”。更何况,大多数与日军“合作”者没有留日背景,他们相对来说地位较低,但却人数众多,作者想问:为何后者“无视本民族文化传统和要求,宁愿接受日本人的占领和统治?” 该书决定搁置意识形态的争议,从生活史的角度,开始重建当时的日常生活场景,从底层社会的运作实况来考察这批“通敌者”。为此,卜氏选择了五个城市作为蓝本,既有国民政府首都南京、特大都市上海,也有江苏省会镇江、嘉定与海岛崇明县,尝试讲述日军占领后重建地区秩序的历史。他认为,情况也可能是这样一种局面:“入侵者有时也是具有一定同情心的官员,招收一些同样具有同情心的地方头面人物,他们一起工作,试图修复因战争而造成的损害”,那些“合作者”“是典型的实用主义者:他们寻求和解调停,为的就是能够重操生计,保护同胞”。 这一定位,就使得此前沦陷区较为单一的敌我对抗史变得更加多元,使得我们能够聚焦江南五城,走进抗日战争史的灰色地带与灰色人群,不过似乎发现与困惑并存。这就好比大家知道国民政府与蒋介石一直坚持抗日,但其实也暗中多次与日本接洽,期待能够结束战争状态,只是我们对此并不太多强调。视野既已打开,问题也就随之而来,证据何在?如何解释? 正解何其难 卜氏并未讳言,日本侵略军在江南犯下了滔天罪行,烧杀抢掠,无恶不作,他只是想撬开一个侧面,企图了解江南沦陷区的人民如何在铁蹄下生存,进入普通人的生活世界。这些沉默的大多数,他们在经历了日本侵略军的疯狂洗劫之后,忍辱偷生,其中的喜怒哀乐,并非简单的道德标准即可衡量的,恰如并非所有德国人都是“希特勒意志的刽子手”。 作者根据的史料主要是上海市档案馆档案、沦陷区留守人士的回忆录与日军宣抚员报告与回忆录,南京一章则充分利用了在宁欧美人士的书信与日记。这些史料的出现,本身就是经过战乱的强势筛选,很多文献已经荡然无存,而且这些“通敌者”似乎也无意留下罪证。 在重建战时基层社会生态方面,本书的确有不少新的发现,透过日本宣抚员与中国士绅的视角,将沦陷区的社会经济实情进行了详细的个案剖析,这无疑是其中最为生动入微的考察,也活化了当地小民生存的艰难度。沦陷区在遭受战乱的侵袭之后,还必须以残存之躯艰难应付日本侵略军的再次盘剥,民生潦倒不堪,哪怕是日军宣抚员也不得不承认,相对于那些高远的口号与缥缈的灌输,侵略者本身的行动及其后果堪称无言的控诉。 作者对于当时的“通敌者”如何在乱局中求生,如何在稳定中角逐,如何在看似风平浪静中走向毁灭,都有较为细致的梳理。这些情形,在以往的研究中,往往被一笔带过,而卜氏则着力呈现了他们的“挣扎”,尽管这些举棋不定者的心态到底如何,似乎还缺乏更为细腻的描摹。作者论证的背后,战时生存的考虑与能减少沦陷区人民痛苦,似乎已经成为这些“通敌者”存在与被“再发现”的理由,以至于作者认为,沦陷区抗日武装似乎不该偷袭日军,因为这导致了日军的疯狂报复,100多名无辜村民因此被日军残暴杀害。这一事实的呈现,似乎让作者的初衷变得有些寡淡。 让人意想不到的是,反倒是对于那些日军宣抚员,他们的行动步骤与个人体验,那种脆弱与挫败感,被作者揭示得一览无余,这似乎表明,日本侵略军自身,对于这一入侵,其实内心原本并非那么有备而来。 放宽视野还须更上层楼 就视角而论,作者的确独辟蹊径,敢于直面历史研究的复杂性,为我们勾勒出另一种抗日战争史研究的场景。不过,小人物的历史往往因其不能留下更加系统而全面的材料,显得有些零碎。相对而言,顾炎武所谓“天下兴亡匹夫有责”,其实真正的匹夫匹妇为此并未有多大的担当,西方的民族—国家观念在抗战前后的江南,似乎还并未有如今那么深入人心,作者着力考察这波匹夫匹妇的战时情形,却无疑未能较多注意到这波人实用主义倾向背后的思想底色。值得我们密切关注的反而应该是士大夫的变形——知识分子,如果我们将眼光投射到后者身上,或许所得就显得更加充实,毕竟无论是华夷之辨,还是西方民族—国家观念,在他们出处与言行中有更多的表现。 如此操作,也可以让作者在起首对于“通敌”等欧洲经验的讨论有更多针对性,否则就有些“本来无一物,何处惹尘埃”的困惑。 史料的发掘是史学的根本,就本书所描写的上海而言,史料的发掘与运用还有待补充。当时长期坚守上海的中华书局总经理舒新城、上海光华大学文学院院长兼国文系主任蒋维乔就留有这一时期的完整日记,对当时上海居民的日常生活与基层社会有极为细微的观察,同时也涉及不少与日本侵略军交涉的细节。这些翔实而鲜活的资料,在南京也有保存,如能加以利用,想必可以大大深化我们对于江南战时秩序崩坏与重建的认识。 如果视野放宽,身处山西太原的晚清举人刘大鹏,已近八十高龄,在保持表面上的和平之时,几乎逐日记下身处沦陷区的处境,以及其对日本侵略军的观感。如在“受邀”出席日本侵略军所谓“反共救国敬老大会”之后,还获得了“善待耆旧”的“寿衣袍料”,但日记中对日军却颇为反感。刘氏1938年7月14日日记曰:“午后,有日军一名曰吉实富藏,来我家中座谈,询知我年八十有二,言其父年八十有三,长予一岁,欣欣然色喜。即祈我为其写四个大字,吾辞以写字太拙,亦不允许……”,但对于抗日武装,“一闻红军打死日军,莫不欣喜。众口同音,谓日军将来必定死在中国,不得回其东洋也。”(乔志强标注:《退想斋日记》,山西人民出版社1990年版)。从中可以见到士绅阶层对于日本侵华的及时观察,相对于那些事后刊刻的回忆录(中日方面皆是如此),这些当事人的日记无疑更为生动而直接。 这些第一手材料的未能充分展开,使得本书的论证,相对于其辨析精当的导论,无疑有头重脚轻之嫌。 归根文化与传统 卜氏结笔时提出,“史学工作者有责任去挖掘一些由于文化所确立的道德准则而可能被忽略的模棱两可的东西”,他的确将我们带入了一片荆棘丛生的灰色地带。 然而,这一尽量客观的表述,对于有着夷夏之辨传统的中国史家或许并不那么容易,因为我们史学传统还有一个崇高的目标——“发潜德之幽光”,而亡国之后的文天祥也留下了千古名句——“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。 对于那些“通敌者”,哪怕是情非得已,为文化所化的中国人,其历史书不会给予过多的篇幅,如果有,那也将是春秋笔法,使乱臣贼子有所惧。作者这一努力,在使我们转换视角的同时,也再次呼吸到黑云压城城欲摧时却不绝于缕的反抗声息。 毕竟,文化与传统,始终是历史、历史研究与历史研究者的起点与命门。 (责任编辑:admin) |