|

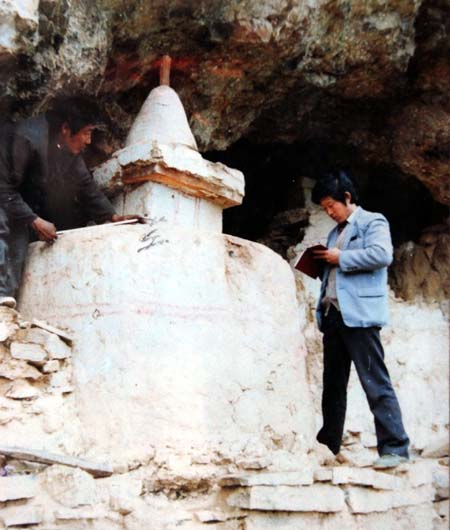

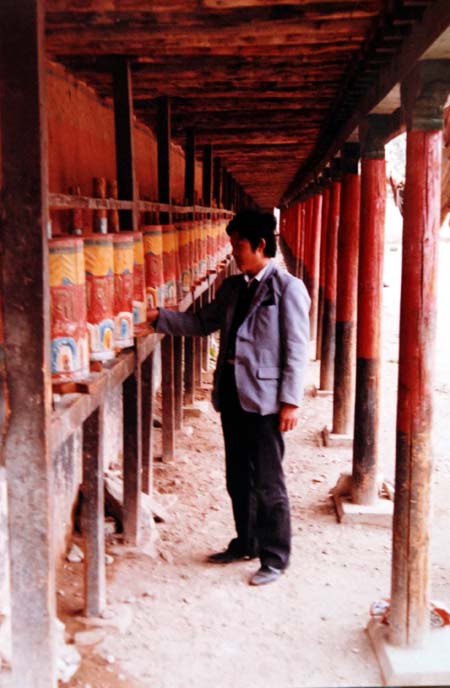

(接上) 达那寺是藏区唯一一座格萨尔岭国寺院,也是目前藏区仅存的一座藏传佛教叶尔巴噶举派寺院,现在是省级文物保护单位。藏语全称为“达那僧格南宗”,汉译为马耳狮子天堡。因为坐落处有一岩山,形状酷似巴耳得名。迄今已有800多年的历史,由藏传佛教著名高僧帕竹噶举创始人帕摩竹巴的高徒桑吉叶巴•意西泽巴创建。达那寺始建于南宋淳熙十五年(公元1188年),这个时间和康区土司邦国时代相一致。达那寺格萨尔文化遗存中至今仍有许多谜团。在离达那寺不远的达那山岩洞中,建有《格萨尔王传》中岭国30员大将的灵塔,塔形均为噶丹式(一种藏式塔)。达那寺之所以有名气,也与这位藏族古代英雄格萨尔王的传说紧密相关。 我来的目的,就是要考察寺庙所藏文物和格萨尔文化遗存。 吃过早饭,第一项目标就是考察格萨尔王手下30员大将的灵塔所在地,它位于海拔5000米高的达那山岩洞中,山体的陡度约有40度,在低海拔区域爬这样的山都会费劲,何况是从4300米的地方往上爬,那真是一步一个高度啊。我爬在前,身后有两个喇嘛,主要是怕我滑滚下来(图27),以起到保护的目的,今天想来,还是好感动,藏族兄弟真好。不到500米的高度,爬了有三个多小时,爬几步就得停下来喘一会,你可不知道费了多大的劲才爬到山上的岩洞(图28),岩洞是个自然山洞,毫无人为加工修饰的成分,洞内不深,但足以能为灵塔遮风挡雨,站在山洞远眺,居高临下,再看看入住的寺庙,别具风景,真的有一览众山小的感觉(图29)。  图27 在陡峭的山体上爬行  图28 经过三个多小时的爬行,终于到达山上的岩洞  图29 一览众山小 灵塔分布于两个自然山洞内,相距不远。远远望去,灵塔林立(图30),灵塔群造型雄伟,据说是青藏地区藏式灵塔中布局最大的一种“群组式灵塔”,在建筑形式上保留了唐代晚期藏式灵塔营造风格及建筑艺术,不仅传承了印度佛塔的基本规格,又是一种别具风格的古老藏族宗教建筑艺术和藏传佛教建筑艺术,不仅在青藏地区独此一处,乃至全国也是极为罕见。心中感叹,哇,这就是格萨尔王及其30大将的灵塔群,走到近处,灵塔的真面目呈现在眼前,塔身高约2-3米左右,形状近似,下为方形底座,座上似倒扣的大圆钟,再上又为方体形,顶部呈尖状(图31),有的塔身还涂有红彩,并用藏文写着每位大将的名字(图32),只因年久脱落而多数辨认不清。有的塔顶至今还保留着原来竖立的木柱(图33),  图30 灵塔林立  图31 灵塔近照  图32 塔身上用藏文书写的格萨尔王手下大将名字  图33 塔顶上竖立的木柱 灵塔的建筑形式为土石结构,主要有塔座、塔身、塔顶(尖)几部分组成,塔座及塔身除石头和泥土外,塔内也有柳条及木条作筋骨,横穿其间,以保持灵塔的牢固。 听说每逢雨后,浓雾弥漫,佛光或彩虹横在眼前,似乎触手可及。格萨尔王30大将的灵塔群在这片风雪净土矗立了上千年,这些都己成为今天玉树人引以为自豪的民族文化的瑰宝。 灵塔群分建在两个天然的崖洞中,分为南、北两个区,南区崖洞内建有8座灵塔,为格萨尔王的长支(即叔辈),北区崖洞建有23座灵塔,为格萨尔王的幼支,其中,多出的一座为达那寺创建人松杰叶巴(译音)的灵塔。由于山洞多年自然风化,塌落,而使洞口逐渐扩大,最大径为6米。 原来保存很好,文革期间,达那寺古建筑及文物遭到了严重的烧毁和破坏,有的仅存残座。至今在灵塔周围遍地还散落着小佛像“擦擦”。据说,“擦擦”原本放在塔身之内,由于破坏,使“擦擦”散落出来。三十多种宋代“擦擦”精美无比。佛像多为莲花座,有的为千手千眼(图34),虽然形状各异,但均造型圆润,形象生动自然。这些佛像均经过低温烧制而成,由于土质不同,有的呈红褐色,有的为灰褐色,还有的在烧后又涂上一层红彩,显得庄严而神秘。  图34 灵塔周围散落的小佛像“擦擦” 我看看散落在灵塔周围的小佛像,足足能捡起一卡车。那个年代啊,真是毫不留情的扫荡着每一个角落。 观赏,感叹,沉思。 藏民朋友帮我量尺寸,我记录着每座灵塔的资料(图35)。就算一个小时,头疼、头晕、恶心、想吐的感觉越来越强烈,实在坚持不住了,便匆匆下山。嗨,什么是下山啊,简直就是坐着一步一步的向下滑,两个喇嘛位于我的前方,也是为了我的安全啊。  图35 对每座灵塔进行测量记录 考察完了山上的灵塔,就剩下在寺庙里活动了,还好,4000多米的海拔还能坚持住,我总是抽机会在周围溜达溜达。喇嘛们来来去去的也不知道在忙什么,女的手拿转经一天到晚不停的摇,我看着都累,那是一种意志和信仰。寺庙的一端号声、念经声此起彼伏,据说,是新的活佛在修炼,他们要坐在一个固定的位置念经书,有个木制的框架把其圈住,除了上场所,连吃饭都在原地不动,而且腰杆挺直成端庄状,据说家人还不能探望,要坚持三年三月又三天,才算修炼成功。 寺庙的附近,有一处很大的玛尼石堆,从石堆顶部斜拉有好几条绳子,上面挂满了像彩旗一样的装饰物,表现出了浓浓的藏传佛教的文化气息。 有一点我不明白,当地到处有水,他们为什么都不洗衣服,看着藏袍脏得不能再脏了。据说,从他们穿藏袍开始,就不洗,直到穿坏扔掉,我纳闷他们是怎么想的啊。 惊喜意外的出现在我的面前,一串绿松石珠好像在那等我,纯天然,好漂亮,这是女性头上佩戴的饰物,就像我们在图8中看到的一样,好大的收获啊。 时间过去了两天,附近和周围的美景真是每天都有新的感觉,可自己又感觉到胃不舒服,也许这两天光吃方便面了吧。活佛得知后,让我去转经(图36),还告诉我要转单数,三、五、七、九的这样转,我就认为转得越多会越好,大概一气转了有几十圈吧,自己都转晕了,可还是没有感觉有好转。活佛问我:怎么样?我摇摇头。他用手中的佛珠在我的脑门上按了按,又嘟囔了几句,大约半小时后,嗨,神了,胃恢复正常了,我说不上是转经的原因,还是活佛的佛珠起的作用。  图36 转经 达纳寺保存了大量用金银书写的古老藏经,原来放在藏经楼,曾有一次失火,建筑烧塌,金流遍地,当时被烧后的废墟还在原址,据说废墟中还埋有许多遗物,等待着去发掘和清理。据说,原格萨尔王的文物,已有80%被破坏和失踪,如今留下的只是一小部分。当时,用来记载格萨尔王手下30大将的纯金书写手抄本共1100多捆,每名大将又有12部经卷。在30个大将中,每个大将又有铁盔、盔甲、箭袋、弓、剑各30个,另外,还有20多个马鞍子。格萨尔王为金鞍子(又叫日光鞍),格萨尔王大哥为银鞍子(又叫月光鞍)。 除此之外,寺院内还原有很多很多的各种金银佛像,那个年代已经丢失了许多,当时的僧侣们极力保护,才有少部分幸存下来(图37)。  图37-1 达纳寺保存的金银佛像  图37-2 达纳寺保存的金银佛像  图37-3 达纳寺保存的金银佛像  图37-4 达纳寺保存的金银佛像  图37-5 达纳寺保存的金银佛像 同时,格萨尔王的物品也是丢失了许多,后来幸存的有格萨尔王曾经使用过的毡帽(图38)、盾牌、及手下大将们的头盔、铠甲等遗物。  图38 格萨尔王使用过的毡帽 几天的工作结束了,我好像也适应了,真有点恋恋不舍。也巧,临走的那天寺庙里没有酸奶,可他们没有忘记我曾经说过的话。一个年长的喇嘛骑马走了几十里路,用一个筒状的容器从别的寺庙里找来了酸奶,算是对我临走时的款待,我只能握住他的手表示感激之情。他还送给我一串高原小人参,据说,他是用了一个多月的时间采集的,用马尾毛串了一大串,让我回去泡酒喝。活佛握住我的手,叽里咕噜的说了半天,我就假装听懂似的不停的点头。翻译告诉我:按照我们当地的习俗,远方的贵客走时,要送上一头牛或一只羊,考虑你带不走,也无法表达我们的心愿,谁听到这样的话能不感动呢。 短短的几天,虽然艰苦,可实感难得,我总觉得比出国更过瘾,恋恋不舍。 就要骑马上路了,还是依依不舍的看看几天陪伴、照顾我的活佛、喇嘛们,也仰望高原之巅的灵塔群,年复一年,饱经着时代的沧桑,由于地处青藏高原的深处,交通极不方便,气候变化多端,故不为众人所知。但是,它所具有的历史价值是不可低估的,如果能通过各种手段进行全面深入的研究,将会在少数民族历史和宗教史研究的进程中立上一块不朽的丰碑。 怎么来的还得怎么回,爬山涉水过草地的路程还在脚下。此次玉树、达那寺一行,收获了艰难,收获了惊喜,更收获了不为人知的藏文化。 (责任编辑:admin) |