|

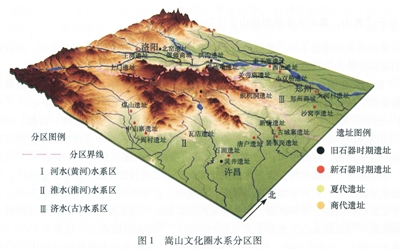

写给公众的“小书” “公众考古”这个概念喊了很多年,大家一点都不陌生。开讲座,办活动,写读物,一样也不少。然而看似繁荣的景象在很多情况下却要打折扣。讲座固然可以办,讲的内容却不见得“那么通俗”;活动也可以搞,免费活动当然颇具人气,但多属赔钱赚吆喝,收费活动倒也有,那些不菲的花销又把“公众”逼回了“小众”;写读物也是个办法,虽说图书是夕阳产业,但要说到作为知识的载体,不论是纸质或是电子版,还真是离不开,不过前提是,你得写的让公众读得下去。 近年来出版的面向公众的考古读物,颇有几本值得推荐,如《最早的中国》、《殷墟:一个王朝的背影》、《发现霸国:讲述大河口墓地考古发掘的故事》等。可还是太少了,读过之后意犹未尽。最近的好消息是,继《最早的中国》之后,许宏先生推出了又一力作——《何以中国》,为我们带来了“最早的‘中国’诞生的故事”。 探求过去是考古学家的本职工作,既然有“最早的中国”,当然要说一说“中国”的由来。然而怎么说,却是至关重要的问题。作者采用了章下分节的写法,对不同的考古材料以及相关问题的各个方面灵活把握,将节有机结合在章之下,章与章之间又贯穿以公元前2000年这条统领全书的主线。在如今知识爆炸,大块时间又紧缺的年代,本书的框架结构既方便了作者的写作,也方便了读者的阅读。平实的语言也至关重要,在很大程度上决定了读者是否读得下去。通常情况下的读物是作者单方面写给读者的,作者苦心灌输,读者被动接受。本书的写作最初是以博客和微博为平台,在分节撰写之时便与公众展开了密切的交流,平实的语言就来自于双方你来我往间的潜移默化。 统观全书,作者将公元前2000年前后波澜壮阔的中原图景浓缩于一本薄薄的“小书”之中,深入浅出讲述的背后是作者深厚的积累和宏观的思考。相比《最早的中国》,作者尝试了更多的“夹叙夹议”,试图从考古学家的角度参与到中国古史的建构之中。对于中国古史的建构,考古学家原本有着自己的一套专业话语系统,本书实际上是作者的一篇学术论文《公元前2000年:中原大变局的考古学观察》(《东方考古》第9集,科学出版社,2012年)面向大众的普及读本。作为一名具有社会责任感的考古学家,一方面要在学科自身的话语系统之下做好自身的本职工作,另一方面则要走出象牙塔,向“考古围城”以外的公众积极宣传考古发现和研究的最新成果,让更多的民众一起分享祖先为我们留下的灿烂辉煌的古代文化遗产。 公元前2000年的中原图景 本书共分陶寺的兴衰、嵩山的动向、新砦的发轫、大邑二里头、中原与中国五章。我们注意到,作者并没有对“何以中国”这个标题进行太多的思辨性、哲理性讨论,而是“叙述一个过程,讲一个故事”,因为作者认为“对过程的叙述或许比论理更能迫近答案”,不难看出作者有一分材料说一分话的严谨治学态度。 临汾盆地的陶寺遗址及其代表的陶寺文化和环嵩山地区“瓦店—新砦—二里头”的发展序列是与“最早的中国”关系密切却又明显不同的两种发展模式。当论及“最早的中国”时,作者当仁不让地给出了自己的答案:“陶寺的统治者,似乎是一群耽于享乐而不思开疆拓土的贵族。它的文明高度发达但却‘不称霸’,因而没有形成‘广域王权国家’”。作者同时还看到,作为“最早的中国”的二里头遗址及其代表的二里头文化中的诸多文明因素已在陶寺遗址及其代表的陶寺文化中初露锋芒。作者在第一部分“陶寺的兴衰”中把陶寺称为“国”,倾向于它已是东亚大陆众多最早的国家之一。而其后的二里头国家,则较其又上了一个台阶,被称为“广域王权国家”,中国最早的王朝也只有到了那时才出现。  当陶寺的贵族偏居晋南一隅坐享荣华之时,嵩山南麓则是一片“天下万国”的场景。瓦店、王城岗和古城寨三处龙山晚期大型聚落彼此相距约40公里,各自统领着周边的小型聚落,上演了一部上古版本的“三国演义”。作为二里头工作队的队长,作者敏锐地意识到新砦遗址所出“陶器盖上的兽面纹,与二里头遗址贵族墓出土的绿松石龙形器的面部惊人的相似”,“由新砦和二里头的龙形象,似乎可以窥见两大集团权贵间亲缘关系的基因密码”,从花地嘴遗址出土的墨玉璋“也可以窥见‘新砦类遗存’及其背后集团动向的蛛丝马迹”。然而,新砦遗址的辉煌如“新砦现象”一样昙花一现,“二里头似乎成为嵩山南北一带独一无二的超大型聚落”,并从二里头二期开始迎来了“都邑的大建设、大发展时期”,直至二里头四期“仍属都邑性质的大型聚落”。 在最后一章,作者将二里头遗址与二里头文化相结合,由点及面呈现出了广域王权国家层面的“最早的中国”,指出不论二里头属于何种国家类型,它在内部高度发展的同时,向四围发射出超越自然地理单元和文化屏障的强力冲击波,凭借自身的软实力催生了“中国”世界。 从古史传说到“考古中国” 细心的读者可以发现,本书涉及的陶寺、王城岗、瓦店、新砦、二里头等一系列遗址的背后都有一个挥之不去的影子,那就是中国古史传说中的“夏王朝”。本书的作者看似身处“夏文化探索”的风口浪尖,却抱持“有条件的不可知论”,没有像前人那样给出这些遗址与“夏王朝”进行“对号入座”的倾向性意见。 回顾学术史,作者总结道:“由于丰富的文献材料及由此产生的史学传统,这一探索理所应当地以对具体国族、王朝的确认为中心”,“几乎在中国考古学诞生之初,乐观自信的考古学家就开始把严苛的‘地下文字材料’放宽到没有文字的‘地下材料’”,导致“数十年来,在中国考古学与上古史领域,将名人望族大国‘对号入座’的推测式研究聚讼纷纭,至今莫衷一是”。 相形之下,作者对这种“对号入座”的推测式研究始终保持着清醒的认识:“到目前为止,学术界还无法在缺乏当时文字材料的情况下,确证尧、舜、禹乃至夏王朝的真实存在,确认哪类考古学遗存属于这些国族或王朝”。作者对于考古学的优势与不足也有着十分深刻的认识:考古学“以长时段的、历史与文化发展进程的宏观考察见长,而对精确年代和具体历史事件的把握则不是它的强项”,“我们只要充分地意识到考古学材料和学科手段的局限性,注意过度解释的危险,避开它回答不了的具体族属、国别等问题,考古学还是可以提供丰富的历史线索的”。此外,作者还从 “考古学本位”指出了以往研究取向的不足之处:“狭义的王统的话语系统和视角,也不足以涵盖勾勒出这段历史的波澜壮阔”。 在全书的最后,作者道出了中国考古学参与古史建构的一条新路:“抛却了王城岗究竟是‘阳城’还是‘羊圈’之类的争执,我们看到了一片广阔的天地。对中原腹地文化态势和集团动向哪怕是粗线条的勾勒,正是中国考古学在历史建构上的重大贡献”。如果说《古史辨》推动了从古史传说向考古学参与“证经补史”阶段的迈进,《何以中国》倡导的则是从考古学参与“证经补史”阶段向建构“考古中国”全新阶段的大步跨越,这才是考古学家参与古史建构的真正舞台。 (《何以中国——公元前2000年的中原图景》,生活·读书·新知三联书店2014年3月出版,定价28元。原文发表在《中国文物报》2014年4月18日第4版) (责任编辑:admin) |