|

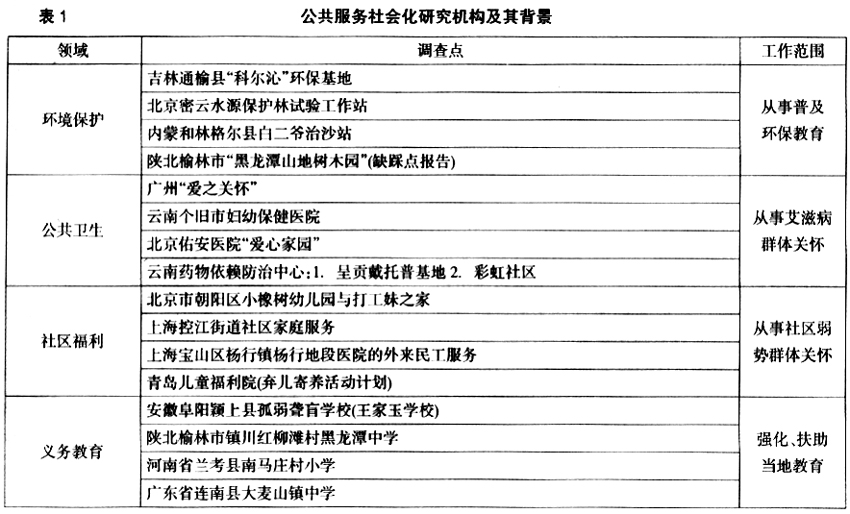

二、常人民族志 人类学研究传统、习俗均以“集体”为预设。这也受到当时迪尔凯姆“集体意识”、“集体行动”意义上的直接影响,构成了马林诺夫斯基、拉德克利夫—布朗等功能主义学派的理论基础。其中的一个预设是文化内部的同质性,否则不可能构成一个有机的整体。但是,他们并没有讨论文化的同质化是如何产生的基本前提,只是说明了文化内部趋于同质的结果。为此,本论文取材于中国社会科学院于2005—2009年间关于公共服务(11)的志愿者行动研究。该研究的特点在于,通过服务于他者,呈现自我与他者之间的互动关系,因此,这里的主体充满了主体的文化自觉韵味。此外,利他是一种反应价值观的道德行为,但它存在道德权威不可自我检验的问题。于是,我们通过参与他们的利他主义行动,审视“自我”的德性何以可能,并进一步考察利他主义的道德权威何以检验的方法及方法论问题。这一问题直接关系到服务与被服务、援助与被援助间关系背后所隐含的伦理问题。它在方法上的挑战在于,作为研究者或者施救者主体,我们安排的针对他者的行动,如利他、解释他者等是否就合乎他者世界的人文脉络,我们的行动是否真正嵌入了当地的社会和文化系统?在中国,利他主义往往被视为爱他者的一种表现而被称赞,“无私奉献”、“克己奉公”,毛泽东也用“毫不利己,专门利人”来称赞利他主义。“利己”往往又与“损人”捆绑在一起。在我们的志愿者当中也有人认为,志愿行动不能职业化,变成“赚口饭吃的工作人员”,这样就改变了志愿者的性质。(12)那么我们需就此提问:在这样的社会背景下,利他行动中“己”的存在方式及其意义和利他行为的伦理问题,他们之间究竟依靠什么力量可以和谐? 本研究关注了以下问题:(1)利他主义道德的合理性何以检验?(2)志愿者行动将如何证明自己的道德也合乎他者的道德?(3)如果没有权力或道德权威的外力推动,利他行动主体间的道德将如何维系?带着这样的问题,课题组将作为研究对象的志愿者放入公共服务机构进行长时段的辅助性的服务工作,并要求将各自的心路历程记录下来,作为日后分析与自我反思的对象。本研究称之为“常人民族志”,(13)并界定如下:来自于生活世界的表述。它保持了第一人称的叙事特征,并最大程度地将“知识与权力”的不平等、对话的道德这一学术方法论问题充分表现在一手资料层面。本研究强调其日常性和社会性特点,使用中文语境下的用词——“常人”。(14)常人民族志不仅意味着非专业的当事人在内的自序体例,而且还包含了可供批评的实验民族志写作特征。 (一)设计理念及方法 本研究将社会、文化纳入分析视角,是由公共服务这项工作的性质、范围和内容所决定的。首先,它是一项综合性的且跨学科的实践,不应只是“一面之词”。其次,研究项目的实施过程,尤其进入田野之后的管理直接受当地生活方式的影响,因而它也在某种意义上被当地的社会及文化脉络所决定。这让我们进一步思考社会嵌入(15)的实践途径。最后,反思以往居高临下的道德权威式的援助模式,避免受助方在援助与被援助之间结构关系上的弱势,预设的主、客体非对立的利他精神。设计理念是,超越道德权威模式下的强弱二元结构屏障,实现主体之间互惠的道德理念。 作为本研究对象的志愿者不仅在传统方法的基础上进行田野参与,更重要的是将观察延伸到“实践”——“利他主义行动”,并对以下两点进行了预设:(1)利他行动的道德知识的产生来自于施助者与受众的互动与共建,而不是道德权威本身;(2)相比其他学科,如果人类学家对自己恪守的田野工作有足够的信心,并认为更能“贴近事实”的话,那么将贴近田野的“参与”延伸到“实践”并不违反人类学方法的基本伦理。 1.志愿者的特点。本研究的对象是由直接参与公共服务工作的16位年龄在20—40岁的男女青年志愿者构成。他们经过互联网公开招募、自愿报名、筛选、训练之后被异地派遣,从事为期半年的公共服务的辅助性工作。他们有的在职,有的失业或待业;有的学历较高,有的学历较低;既有城市人,也有农村人;有的从事过志愿者工作,有的是第一次,甚至还有人第一次听说“志愿者”。我们称他们为“常人”,既没有职业特征,也没有经验意义上的集体意识。他们的共性是陌生人。作为本课题研究对象,志愿者参与自己志愿参加的公共服务项目,参与培训,并前往异地的公共服务基地,参与实践期限为半年,并有义务记录各自的心路历程——工作日志。 2.田野的特点。接纳志愿者的16个公共服务机构在业内有一定知名度,具有一些成功经验,其中大多数已经作出突出贡献,并在全国小有名气。如表1所示,这些机构中有些具有政府背景,有些是国外背景,有些是非政府组织性质或个人发起的社团和协会,也有些是民间传统等性质,它们分别代表了政府、市场和社会的不同领域。课题将它们划分为四个不同领域:环境保护、公共卫生、社区关怀和义务教育。选择这些基地的前提有以下几个特点:(1)在公共服务方面已经卓有成效,在国内有一定的知名度;(2)有政府背景但非政府行为,各个基地均表现出社会性;(3)具有一定的行业代表性;(4)具有接纳志愿者的经验。 这里尤其应该强调的是公共服务机构内部的职业伦理。由于这些机构服务内容不同,所以职业伦理也有所差异,当然该差异不是个体意义上的,而是职业分工意义上的,并不影响我们的志愿者面对另一个道德主体的世界。我们将那些全国招募来并作为研究对象的志愿者异地派遣到这些公共服务机构中,从事为期半年的志愿者活动,随之对他们进行研究。  3.资料的特点。为深入考察志愿者在这一过程中的主体间的关系变化,课题组织者与志愿者建立了稳定的沟通渠道,并要求志愿者记录各自的活动感受——工作日志。其成果《16位志愿者的180天》(罗红光等编,2010年)已结集成书。该书以志愿者的工作日志为基础形成,因此,作者以第一人称出现,从而使作为公共服务志愿者的“我”的具体活动和主观感受得以完整的表达。资料反映出跨界的方法论、自我反思性、主体性、非专业性(社会化)。其中如下三个节点值得注意:其一,主体三方,即研究者、志愿者和服务机构,他们自成主体并通过服务相互影响;其二,志愿者与服务机构及其对象;其三,派往天南海北的志愿者组成的论坛(BBS)群体。在没有重大问题的情况下,原则上研究者维护志愿者和服务机构的沟通和利益。这部分是通过网络积累而成的民族志。与此同时,将志愿者自己以及与研究者之间的对话放入对话部分进行检验,也就是说,对话部分既有传统意义上收集素材的功能,同时也可以检验研究者的判断和设计在实践中的可行性。 (责任编辑:admin) |