|

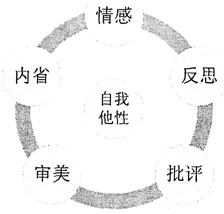

三、讨论 公共服务这种劳动的社会性在于它的利他主义精神,而利他在常识上意味着对别人有用,于是才会出现那种在道德权威保护伞下的集体行动类型。其中集体行动类型在中国的传统中有宗族、雷锋精神等,然而利他主义的伦理问题在中国传统的道德权威庇护下是不允许讨论的。也就是说,在这种道德权威引导下的集体行动中,“忘我”比“强调自我的价值”更取悦道德权威而得到赞赏。这种“集体”如同社会事实,按迪尔凯姆的观点来看,属于外在于个人的约束力。 安·兰德的研究同样表明:在“社会”代替了上帝的社会伦理学里,尽管它宣称其主要关心的是尘世的生活,但那却不是人的生活,不是个人的生活,而是一个抽象实体——集体的生活——存在于个人的关系上,“集体”指的是所有人,但不包括直接相关的那个人。至于说到个人,他的道德责任就是按照他人的任何需要、主张或要求,做无私、无声、无权的奴隶。(24)可见,道德权威对自由同样有约束。 在人与人的互动与道德问题上,哈贝马斯这样判断:它表现为“一个人如果对我们和我们的人有用,并为我们所接受,我们就说这个人有德性。”(25)然而在生活者的世界里,其一,道德主体的任何一方无法自己独立地证明自己的合理性,同样,一方的德性对另一方不一定合理;其二,同理,道德权威也无法检验自身的合法性。道德立场是一种典型的情感冲动,而且是出自第三者,他从一定的距离对行为者做出判断。因此,道德判断就一种性格达成一致,意味着不同情感的契合。(26) 本文在这样一种知识背景下针对利己与利他之间的关系展开了讨论,其中研究的问题是:(1)志愿者行动将如何证明自己的道德也是合乎他者伦理的?(2)利他行动的伦理是否就意味着“忘我”、“克己”?如果是,那将是在巨大的道德权威下才能成立的,如果不是,利他行动的伦理也将面临彰显主体的、可检验的、自由的、开放的空间。(3)如果没有权力或道德权威的动力,利他行动主体之间的道德问题将如何启动?在经典人类学传统的实践下,围绕交换,笔者曾经针对一个相对封闭的村落进行过所谓的“熟人社会”的研究。在那项研究中的发现是:第一,交换,主观利己、客观利他;第二,交换,同时实现了作为人的意义价值;第三,不等价交换普遍存在,它的成立是因为意义的作用。(27)但同时也发现了一个与本题相关的问题,即:在同样是实现交换的过程中,也同样实现劳动价值,利他行动很难再用“主观利己、客观利他”的经济学框架下的社会化来解释。那么如哈贝马斯所提问的那样,志愿者的利他行动将如何证明自己的德性也符合他者的道德?公共服务系统给我们这项研究提供了这样的条件。 人类学传统的田野不再那么封闭和遥远,而且所谓的他者就发生在你我当中,甚至可能在我们自身的感觉中,(28)这种流动、可变、开放的田野和对象也是对人类学传统——依赖实体他者研究方法的一个挑战。在没有任何契机的情况下,人与人之间只是“他人”,他们之间毫无关系,也不构成任何威胁。然而,课题组给研究对象的志愿者提供了契机,而且提供了利他行为的动力之一,当然其中还有他们自愿参加志愿者行动的内在原因。这样志愿者与研究者构成了第一个“互为他者”的关系网。当进入公共服务机构的田野,志愿者与当地服务机构又构成了第二个“互为他者”的网络,而且这一网络被BBS论坛和职业伦理支持。这里的“互为他者”只是开始发生关系的条件而已。没有三方的在场,互为他者将没有动力,因而也没有意义。互为他者一旦成立,哈贝马斯的“对自己的表达加以限制”这一自律方可生效。 为此,我们将常人民族志的心路历程整理成图3,以便于我们观察自我的他性问题。在上文中,我们分析了沟通的“第一阶段”和“第二阶段”,这一变化告诉我们,自我的他性这一认识论过程既是互为他者的动力,又是维系主体性的源泉。 主体成为自我的他者是有条件的,如上文所述,由于一个有意识的主体与同样的陌生人发生了关系,因而客观上构成了“互为他者”。从“我是谁?”这类朴素的问题开始,当事者开始进入思考。自我的他性也就是在这样的情景下被激发的。自我的他性主要被情感、审美、批评、内省和反思所表达。其结果是达到与另一个他者的理解,从而形成你我双方的公共的小空间。这样的思维活动可以在人与人、人与事、人与环境之间展开,并使人逐渐社会化,即由一个只会表达个体欲望的小孩子长大成懂得处世哲学的大人。相反,一个生物体的个体不可能有价值判断,也不能证明自我道德的好坏,而自我的他性却能够清楚地表达出他者的存在价值以及自我存在的意义,达到客观上将“己”放入可视的客观范围。  图3自我他性的意识网 本研究中的三方主体(研究者、志愿者、服务机构方)均保持了主体性的原因,是由于他们都发挥了自我的他性这一认知能力。笔者认为哈贝马斯的交往行为理论应当进一步回答该理论成立的动力问题,而不能仅仅停留在自由的对话空间层面,因为自我的他性也可以建立在想象的他者关系中,如同“子非吾安知吾不知鱼之乐?”的自我对话的感觉那样。这里存在着一种“面向自我的理解”,“反思、内省”的思维活动,它的基础仍然是语言。 但是,这已经不再是所谓的“主观”,因为我们所说的“自我的他性”不是二元论的某一方,而是将他者内化(如“第三身体”)的一种思维活动。譬如,将自身转化为自我审查的对象。人们既以主体“我”的感觉为中心来观察和改造世界,也将“己”作为自我改造的客体。透过新近重构出来的自我模式,阶级意识形态的社会价值观念可内化为人类的必需品质;在日常生活中,主体性的自我将自身作为客体来反观,让它保持洁净、健康、良好的气息与体面的衣着。(29)就本研究成果而言,如果我们承认理解是一种知识劳动的话,那么毫无疑问,这一知识的产生是由研究者与被研究者共同创作的,并因此也具备了它的公共性。 (责任编辑:admin) |