|

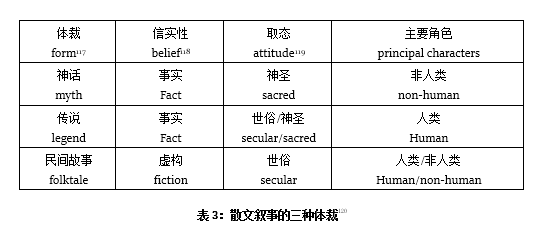

在另一篇文章中,普洛普写道: 照民间文学家的想象,故事与神话之间的界限何在、它们的一致之处又何在呢?故事的本质特性之一在于它建立在艺术杜撰的基础上并且是现实的虚构。在大多数语言中“故事”一词都是“假话”、“胡说”的同义语。“故事讲完了,不能再瞎扯了”——俄国故事家常常这样来结束故事。神话则是对神圣秩序的讲述。实际上人们不只是相信这一讲述,它还表达了民众的神圣信仰,因而它们的界限不在形式方面。[112] 在以上论述中,普洛普所谓神话与故事的“形式”应作“叙事内容”解,而他所谓“社会功能”才是指的“信仰形式”(正如博厄斯所谓“contents and form of mythology and folk-tales”[113]的“形式”也是指的民间文学内容的叙事结构形式,而不是信仰意向形式)。但是,尽管民间文(艺)学的最后壁垒似乎即将被攻陷,神话学的民俗学、人类学革命却并没有如马林诺夫斯基所期待的那样立即就取得了最终的突破。因为,如果判断神话、定义“神话”的标准只剩下神话叙事的信仰形式及宪章功能,一个更严重的问题就会相伴而生,对此,巴斯科姆有清醒的认识。 在巴斯科姆区分民间文学文本体裁的多项指标中,有“信实性”(belief)和“取态”(attitude)两项。[114]巴斯科姆区分“信实性”和“取态”的用义可能是:人们在主观上的信仰态度有性质和程度的区别:我们固然可以说“人们相信(belief [115])传说讲述的都是事实”;但我们却应该说“人们信仰(belief 或faith [116])神话叙述的都是真实的”。进而,人们对神话之神圣性价值的“取态”(attitude)实际上也是“信仰”,而不是一般的“认识到”“神话是神圣的”事实。  巴斯科姆同意下述判断:一则叙事(即便是“神的故事”)是否被认知为具有真实性、神圣性,单凭文本题材的故事内容或叙事质料是无从做出判断的(“神圣之于世俗,单从文本的内容中也得不出可信的结论”[121]),就此而言,“(神话、传说、童话)三大散体叙事形式无一需要(也不可能给出)真实[性]”[122]的判断。 在这些[关于神话、传说和童话的]定义中,事实与虚构的区别“仅仅”提供了那些讲述和这些故事的听众相信与否的态度,并“不是”我们[研究故事的学者]相信与否,不是对于历史的或科学的事实,或任何对真实或虚假所作的[理论经验实证-理论认识的客观性]最终判断。这样说或许客观一些:这是个主观性判断,它建立在报告者的观念上,并非建立在客观事实上。没有比神圣的和世俗的之间的区分更为主观的了,也许在实践中才更容易确定。[123] 这就是博厄斯、博尔尼以及马林诺夫斯基的民俗学、人类学神话学革命和改良的结果,在仅仅过去了不到一百年的时间里,神话就从格林兄弟手中刚刚取得了客观性资格的学科对象,沦落为人们主观性态度的心理学对象,[124]难怪马林诺夫斯基为自己的神话学著作命名为《原始心理与神话》(Myth in Primitive Psychology)。[125]在马林诺夫斯基看来,神话只是人们的信仰心理的表象形式,神话的存在仅仅以人们对于某一故事的信仰心理为主观条件(词语“神话”的用法意义),而每个人是否信仰这个故事,就成了神话学家们难以把握的主观性、偶然性现象,而没有任何客观性、必然性可言,尽管在“野蛮人”、原始人那里,对于一个神圣故事的信仰有着经验的、比较的普遍性(即不是严格的普遍性,更不是先验的客观性和必然性)。正如陈连山所言:“任何一种历史主义的理论都只能从某种特定的历史条件去寻找神话[起源和]消亡的原因,这样就无可避免地陷入偶然事件的泥塘,永远也无法实现对神话[起源和]消亡问题的全面彻底的理论认识。”[126]于是,在人类学家的一片质疑声中,神话作为偶然性事件,其存在是否还具有必然性?神话是否只是人的原始心理、原始思维在特定历史、社会的文化条件下的偶然性现象,而不属于人本身存在的必然性,就成了神话学必须回答的重大理论和实践问题。[127] 应当承认,之所以造成了这一难以置信的后果,竟如博厄斯所言,完全是由于人类学家不再顽固地坚持格林兄弟所制订的“神话”定义的叙事内容-质料规定性和信仰形式规定性的统一性原则和方法,而当初正是根据这一原则和方法,以格林兄弟为代表的早期欧洲民间文(艺)学家把原本属于西方文化内部(同一)关系的神话实践的自我“命名”,转换成为一个从经验现象中抽象出来的普遍性概念,这个作为普遍性、经验性概念的“神话”,其质料规定性和形式规定性是统一的,因为作为理论概念的“神话”是直接从实践“命名”的“神话”转换而来的,也就是从经验现象中抽象出来的。“事实上,这些散体叙事种类来自对欧洲民间传说的研究,而且长久以来被学者们以与此相应的术语[如‘传说’‘故事’]相区分”,[128]因而被学者们自己称之为“学院式的概念”。[129]但是,巴斯科姆反对“神话”只是学院式、普遍性概念的说法,他认为,“神话”并不是一个普遍性范畴,而只是一个可用于跨文化研究的类比性、启发性概念(巴斯科姆用的是“分析性概念”,不确,因为就逻辑而言,“分析性”意味着“必然性”[130]): 神话、传说和民间故事并不是作为被普遍接受的范畴而提出的,而是作为可以运用于跨文化研究中有意义的分析性概念,它们甚至可以[类比或启发性地]运用于其他得到当地[异文化]认可的“原生范畴”的系统之中。它们来自欧洲民俗学者在运用这三者时的区分,并且很可能反映出欧洲“民间”的“原生范畴”。[131] 否认“神话”在民间文学、民俗学家手中已被作为普遍性范畴使用,巴斯科姆提出的理由是:“神话”、“传说”和“民间故事”三分的概念格局,是欧洲学者仅仅借用“欧洲‘民间’的‘原生范畴’”体系的结果,这是事实(但正如上文已经指出的,作为民俗学、人类学的“最后见解”,“神话”的定义也得到了“西方社会对[非西方社会]异文化的了解日益增长”的经验支持);而且“甚至可以[类比或启发性地]运用于其他得到当地[异文化]认可的‘原生范畴’的系统之中”,却不总是事实,博厄斯的田野经验就是反证。博厄斯的田野经验证明,除非做出某些修正,“学院式”、普遍性的“神话”概念并不能被直接用来分析异文化的“原生范畴”;或者,反过来说,除非我们对“学院式”的“神话”概念做出某些修正,我们就无法将“神话”概念用作理论地“分析”“异文化”“原生范畴”的普遍性概念,这种经过修正而能够勉强地继续用作普遍性概念的“神话”概念,被一些学者称之为“分析性范畴”,而学者们修正经典的“神话”定义以得到“分析性范畴”的办法,或者是排除“神话”概念的叙事质料规定性(神的故事),仅仅保留其信仰形式规定性(对神的故事的信仰);或者是排除“神话”概念的信仰形式规定性,仅仅保留其叙事内容规定性(于是,普遍的内容规定性就成为了另一种普遍的形式规定性)。博厄斯代表了前者,而本-阿莫斯代表了后者。[132]这样经过修正的“神话”概念似乎就可以继续作为普遍性概念进入任何非西方的文化经验,达到理论地规定、认识各种异文化的神话现象的理论工具和概念手段,而这也就意味着,无论做出怎样的修正,修正后的“神话”概念(作为普遍性的认识形式)的使用方式,仍然是理论性、经验式的。 (责任编辑:admin) |