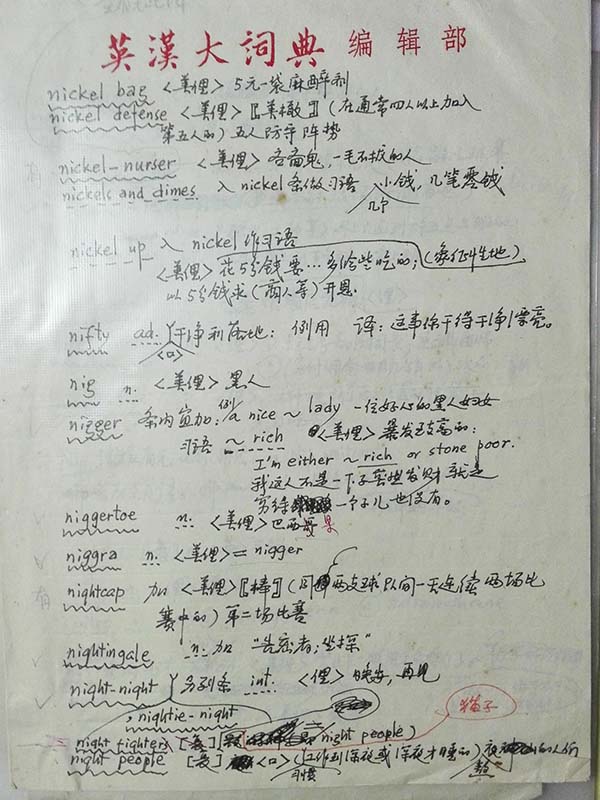

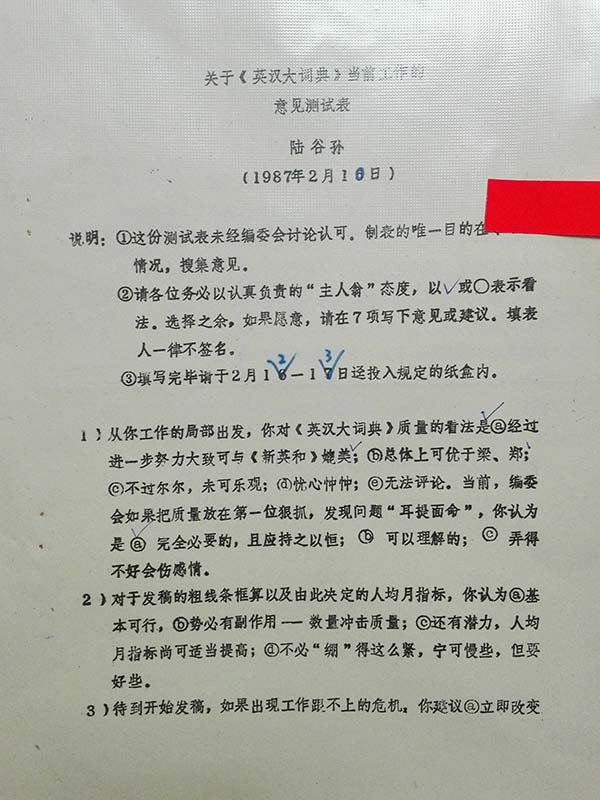

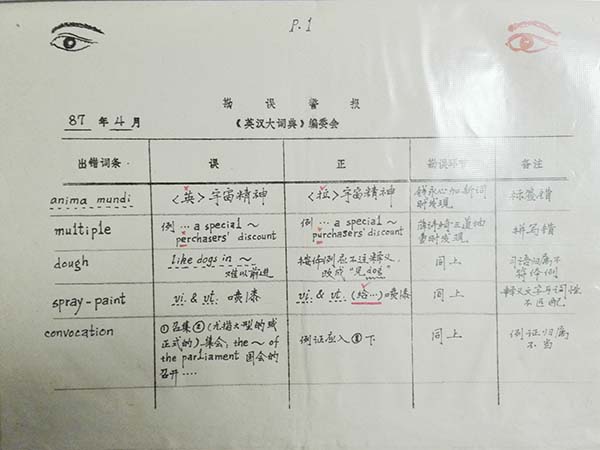

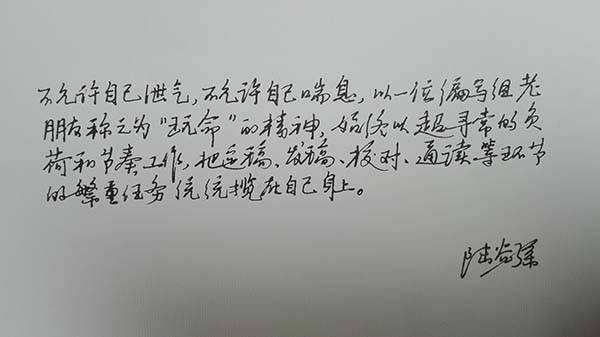

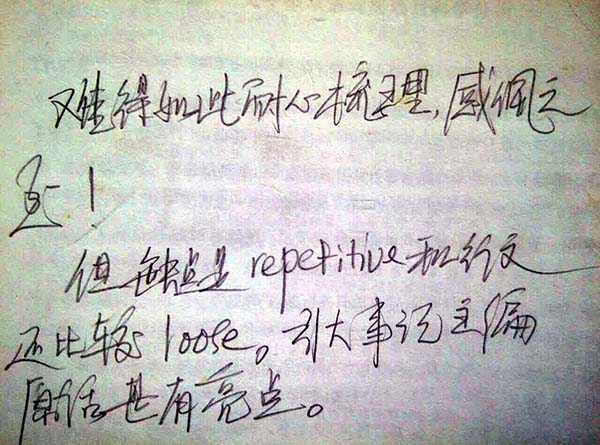

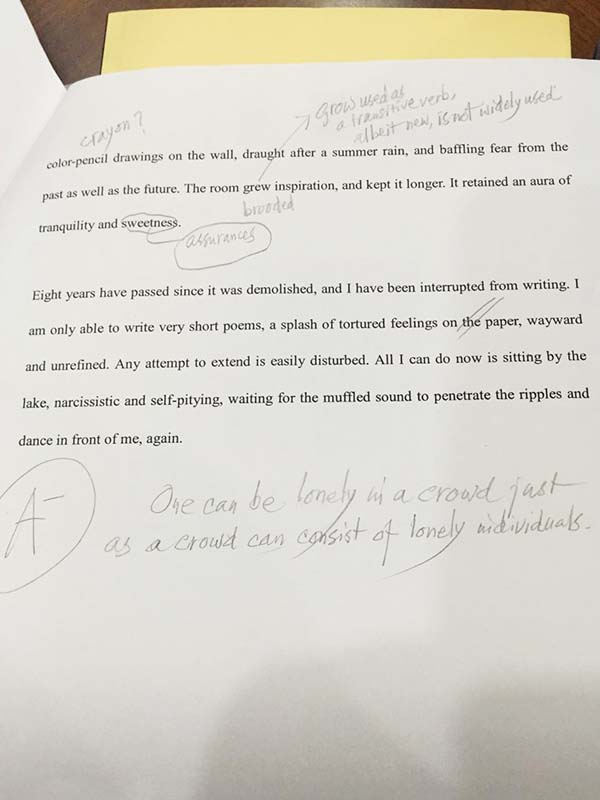

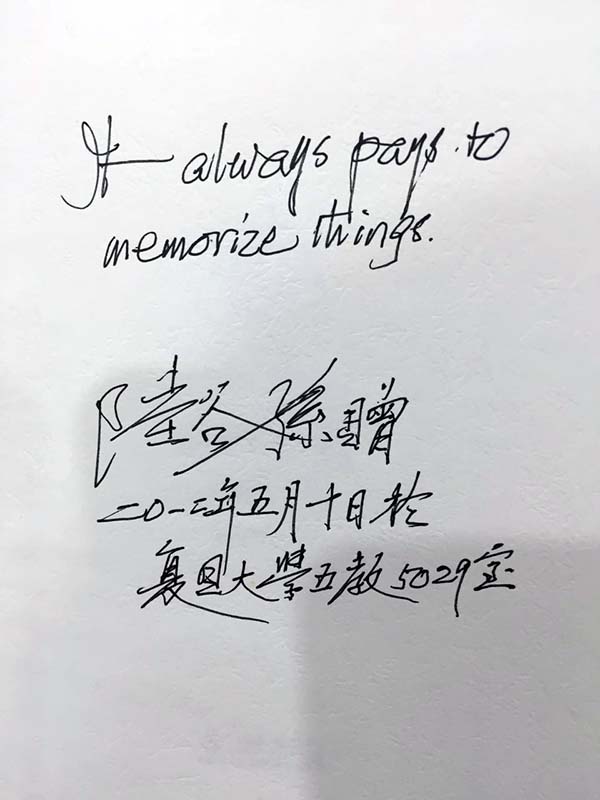

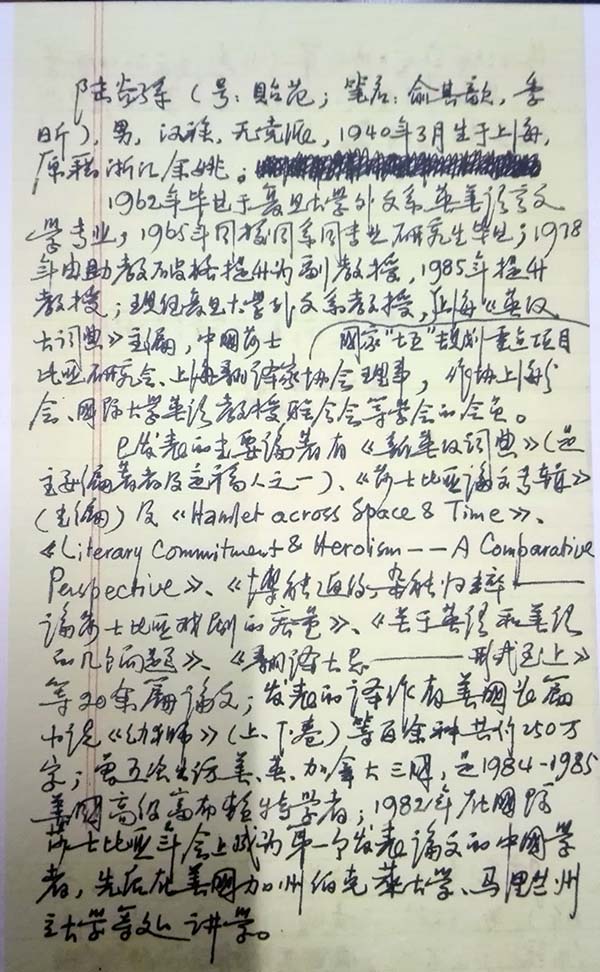

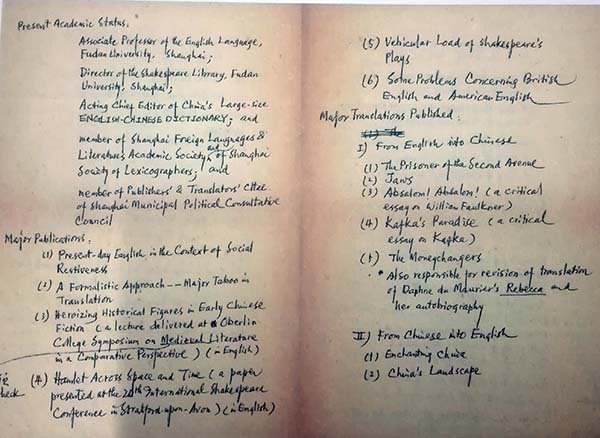

7月28日下午六时十分许,陆谷孙的遗体被送往殡仪馆。朱绩崧望着车辆开走的方向久久伫立。陆先生另一学生高欢上前安慰。 澎湃新闻记者 章文立 图 “你的名字不但会活在你的亲人们中间,更会在你的同仁心中和读者心中活得同《英汉大词典》一样长久。”1991年,《英汉大词典》编写组成员之一的乔艾宓猝死,陆谷孙在追悼词的末尾说。 时隔25年,说这话的人也走了。2016年7月28日下午1时39分,陆谷孙先生在上海新华医院与世长辞。 是时,上海雷声轰烈,暴雨如注。 弟子朱绩崧评价,陆先生“于吾国外文学界,巍然一代巨擘宗工”。  《英汉大词典》编辑手稿。 澎湃新闻记者 章文立 图 “老神仙”要“揭盖子” 陆谷孙,江湖人称“陆老神仙”。这是上海译文出版社专门负责《英汉大词典》的编辑张颖取的昵称。 那时《英汉大词典》正编到第二版,陆谷孙放手给编写组的后辈。后辈们尊重他,大事小事常来请示,他两手一摊,说随便你们拿主意。朱绩崧想,老师这是不管我们了。张颖笑嘻嘻宽慰他:陆老师是“老神仙”嘛,不要用你(凡人)的心思去揣测他的想法。 “他说要‘揭盖子’,说很多事情他在上面,年轻人没法出头的,整天把他名字写在前面。”张颖说。出版前,陆谷孙与张颖几番争执,希望主编能换成年轻一辈,而不再是自己的名字。 却最终没拗过出版社,毕竟词典名称本身辨识度不甚高,读者来买都是冲着“陆谷孙”的名头。此后每逢媒体采访谈及《英汉大词典》,陆谷孙总要强调一句,这是团队合作,不是他一个人的功劳。 2014年,第三版编纂工程启动,主编工作交给了朱绩崧。启动仪式上,陆谷孙主动站台为弟子撑场。张颖提起此事,至今唏嘘:“我觉得一般人做不到的。一辈子的成果,有生之年就交出来了。” 陆谷孙30岁与词典结缘。此后21载,《新英汉词典》《英汉大词典》先后出版,成就一世泰山北斗的盛名。 1970年,还在做助教的陆谷孙被打成“逍遥派”,发配去始建不久的《新英汉词典》编写组。他想得开:奸佞横行,校园蜩螗,不让我与世接,不许我进课堂上讲台,正好寄物自遣;古有阮籍借酒,嵇康操琴,我陆某人胡不学学样,避进语词的密林,既求周身,又得寄托? 埋首五年,跟随葛传椝、林同济先生,他一边“早请示,晚汇报,献忠心,下干校”,一边顶着催逼和监督的压力“曲线救书”,提高词典的实用性。当时上海市委写作小组需要了解国外情况的内参资料,陆谷孙因英文佳而成编译员,得以借机阅读大量英文资料。初版之初,极左的词条收录不少,但也多了不少英语新词。上世纪八十年代,经一番修整,《新英汉词典》生命力渐旺,至九十年代初时,学英语的人基本人手一本,翻到边角都折起来。  1962年,陆谷孙与父亲在杭州西湖留影 1976年,时任国务院总理周恩来亲自拍板,编写《英汉大词典》的国家任务被指派到上海。陆谷孙调派进编写小组。彼时编词典不用去“五七干校”劳动,编写组成员一度多达108人。两年后,改革开放,诸人各奔前程,编写组一度仅剩17人。缺钱,缺人,上面的领导不重视,陆谷孙气性倒上来了:非编完不可。 1986年,他接受任命,成为《英汉大词典》主编,当场立下投名状:编完词典之前不出国、不兼课、不另写书。拿着一叠草稿,他跑去北京跟吕叔湘、许国璋、王佐良等老一辈大师们汇报。最终,《英汉大词典》被列入国家哲学社会科学“七五”规划重点项目,拿到了四万元的经费。  1987年2月,就任《英汉大词典》主编后的陆谷孙,开展了一次意见测试。澎湃新闻记者 章文立 图(上海译文出版社资料) 1991年,历时15年编纂的《英汉大词典》出版,在查得率和收词量上成绩斐然,被香港学者董桥形容为“不可一日无此君”。  各个版本的《英汉大词典》。澎湃新闻记者 章文立 图 “跟时间赛跑” 1994年,还在上初二的朱绩崧拿着父亲给的百元大钞走到南京东路新华书店,花98元买了一本《英汉大词典》,印在封面上的三个蓝色大字映入眼帘:陆谷孙。四年后,朱绩崧考入复旦英文系本科。又四年后,做了陆谷孙门下最小的弟子。 1995年,高永伟投入陆谷孙门下拜读硕士。1996年,于海江来读博士。他们先后参与了《英汉大词典补编》的例证采集和《英汉大词典》第二版的编辑工作。做《补编》时,高永伟和于海江常在宿舍一起研究,或去老师家讨论。彼时陆谷孙家还在复旦第二宿舍,门口摆张大桌子,蒙着桌布,占掉客厅一大半,实际却是木板拼起来的。于海江记忆里的陆老师,常趴在那儿一动不动地写字。 陆老师体谅学生:“辛苦了,晚上请你们吃饭。”于是下馆子,给学生们点油水最足的蒜香排骨。饭桌上争论不少:收不收这个词?新词怎么翻译?能争个面红耳赤。“有时候陆老师也未必拍得了板,我们那时候年轻气盛……有时候也没有分寸的。”于海江回忆起来,笑笑说:“他(陆谷孙)很民主,不在意你冲撞他的权威。” 朱绩崧加入晚,词典26个字母中只看了个“P”,倒是对陆先生的手上功夫印象深刻:“就跟我说,朱绩崧你看!当场拿笔拉一条线出来,问我这条线直吧?尺子都不要。这都是练出来的功夫。” 编完《英汉大词典》,陆谷孙本可以功成身退。然而他没有忘记,梁实秋编了《远东英汉大词典》,林语堂编了《当代汉英词典》,视两位为 role model(榜样、模范)的陆谷孙心动了。新千年伊始,他又将心力投入了《中华汉英大词典》。 不同于《英汉大词典》,这一次没有专业团队,所有参编人员全是兼职,聚散无常,唯有陆谷孙坚守阵地,倍加沥血呕心。周围所有人都说,他每天都在工作,没有一天停下来过。看得晚,睡得晚,起得却不晚。为提神,要喝酒、喝咖啡、喝浓茶。张颖记得有一次去看他,发现茶杯打开来,茶叶占到四分之三。朱绩崧每次进他家门,陆老师就会拿着一沓草稿,说你看,今天我又改了这么多。“我至今认为这才是文科学者最大的天赋才华——勤奋。”朱绩崧说。 按陆谷孙自己的说法,这是在跟时间赛跑。2014年第一次脑梗后,他曾经无不担忧地对保姆“胖阿姨”说起:“这个大词典我不知道还编得完吗?”胖阿姨安慰他:“编得完的,那么多人等着你呢,你慢慢编,不要急。累了就休息休息。” “他说大词典编完,我也没有什么遗憾了,身体要怎样就怎样了,让它去了……你看怕着怕着,这个大词典下卷还有一半没编呀……”胖阿姨回忆至此,痛哭失声。陆先生被送进医院的前一天晚上十点多,她还看到先生就着灯光、靠着卧室写字台,在修改词典。 1991年,在一篇名为《关于生和死的思考》的悼词中,陆谷孙写道:“我常想,《英汉大词典》当然是我们大家所钟爱的‘精神产儿’,但与此同时又好像是一种物化了的巨大的吞噬力量,无情地消耗着我们的心血乃至生命。既然是一项事业,它就要求牺牲……”这似乎也成了《中华汉英大词典》和他自己的写照。 不少认识他的人都说,陆谷孙绝不是一个性情孤僻的人。他爱开玩笑,是可以和各种人交往的性格,也爱读书、看戏剧,年轻时就在广播台做主持加 DJ,晚年还喜欢看体育比赛,世界杯、欧锦赛的电视转播几乎一场不落。如果不是编词典,他晚年的生活也许会轻松得多。 复旦大学出版社的陈麦青,是陆先生《余墨集》、《余墨二集》以及《莎士比亚研究十讲》三本书的责任编辑,他特别为《余墨集》和《余墨二集》挑选了书封图案:一幅正方形的版画,园中硕果累累之下,三个人正在从深井中汲水:“这是一张藏书票,是《牛津英语大词典》主编詹姆斯·默雷的藏书票。我选这个是有意思的,因为我觉得陆老师就是中国的詹姆斯·默雷。” 编词典从不是一条热闹的康庄大道,同路者始终寥寥。但这终于成了陆先生自己的选择。如果说最初是被调派,那么行至晚年,他已将之视为一项严肃的事业,贯至终身。 陆先生仙逝后,朱绩崧在昏人的暑气中感到空前的凄冷孤独:“就觉得以前是两个人一起走路,他是同行者,更是领路人。但是现在突然一下子,就只剩下我一个人了,前面却是长路漫漫。”他想对《英汉大词典》第三版做改天换地的升级,却再无法向老师求教。  陆先生编纂《英汉大词典》时的手稿。他有在勘误处画眼睛的习惯,给学生们批作业时也会如此。澎湃新闻记者 章文立 图(上海译文出版社资料) 名利场外走,身边人中留 译文出版社的编辑张颖还记得,说陆先生是“老神仙”后,朱绩崧转身就把这名号抖了出去。惹得陆先生跑来笑骂张颖:“你们普通话都不好!老神仙,(听成)老蛇仙,吓死人了。”幼时住老家浙江余姚,屋里有蛇从房梁上往下掉,陆谷孙最怕蛇。 但他还是欣然接纳了这个称呼,还将自己家称为“神仙洞府”,说自己最好安住洞中,不要出来抛头露面。 相熟的人说,“老神仙”虽是戏谑,倒也确能从某种程度上反映出陆先生的风骨,陈麦青称之为悠然、淡泊的“派头”:“他看轻很多东西。” 陆先生自己在文章中写,一位年轻的朋友当局级干部前跑去看他,临别期期艾艾说出升官的消息,问老师何以教他。“翌日,我写去一信,上述八个大字:俯仰之间,不谄不渎。”  陆谷孙手书。上海译文出版社 供图 《英汉大词典》的出版,以及陪同朱镕基访问香港时,与时任港督互背莎士比亚名句,使陆先生的社会影响力大增。1991年评奖,有四个头衔非要给他不可,最后他推了三个,勉强拿了“上海市劳动模范”——劳动总归还是劳动了的,不算太亏心,别的都太虚。但领奖仪式也不去,怕浪费时间,请也请不动。 此后二十余年,各种奖项纷至沓来,所谓高端学术会议、机构邀请也从未中断。陆先生最看不惯学术圈中“拜码头”,做评审“判官”的做法:“我深感这工作有时干不了,有时又不屑干,还是金盆洗手,老老实实当我的教书匠为好。”这可苦了朱绩崧,总要绞尽脑汁为他寻推脱理由。 朱绩崧怕他:“我平时讲话口无遮拦,追名逐利也乐此不疲,可他晓得,会直接不开心的。别人无所谓,但我就是一直很怕他的。有时候,吃喝玩乐要发发朋友圈,得瑟得瑟,但要屏蔽他,因为他看到,又要骂我没出息了。” 相识三十载的潘天舒也怕他。潘天舒现在复旦社政学院人类学研究所教书,每逢要和陆先生提起“为了发展学科而做的一些琐事”时,他都不由自主心虚:“我觉得如果我跟他讲,他会不耐烦的。他看了以后会看不惯的事情,他真的就是拒绝,很不给人面子,官样文章他根本就不做。” 2014年12月,复旦大学人类学民族学研究所举行揭牌仪式,潘天舒出于虚荣心邀请陆先生出席被婉拒。陆先生短信留言道:即使来了,真话说不得,假话不甘说,惟你我心心相映足矣。事后追忆,潘天舒倒庆幸:“还好他没来,来的话我会后悔莫及的。” 连出版社的人也怕他。《英汉大词典》第二版原本定价是三百多元。陆先生说,便宜点,贵了学生买不起。“然后我们社长就屈服了,一点原则都没有。主管经营的核算下来,说不行啊,挣不了钱了。社长说,哎呀,(卖贵了)陆老师会生气的。”张颖回忆起来一直笑。 不怕他的大概只有门口摆书摊的老头,敢大喇喇直冲着陆先生喊:“过来过来!帮我看会报摊,我去买包烟。”附近英英理发室的顾红英也说,陆先生是很普通的一个人:“很和气的,哎呀小顾啊,我又来理发了……而且他剪头发也没有要求,只说快点剪好,不能影响你的生意。” 胖阿姨在陆先生家煮了二十多年饭,最有发言权:“他一年到头啊,吃好饭必须要用很烫的热水毛巾洗脸。他说哎呀,真舒服。我说你舒服了,别人痛苦了,你看我的手通红。他说哎呀,那你下次兑点冷水……我说你这个‘恶霸’,他笑了。我说以后我都叫你‘恶霸’吧,他说好呀好呀。他人蛮和气的嘛。” 学生张楠说,陆先生是真正中西结合的典范:他对中国文化有亲切感,不肯出国拿绿卡,“要做倔强的中国老百姓”;又深受西方文化影响,骨子里相信与任何人都是平等的,即便在已声名显赫的学术界,也不做江湖老大。 “出去吃饭他最讨厌敬酒,我们从来都不敬酒的。你看他的学生,也不分辈分,不拉帮结派,有几个中国学者的门生能做到这一点?”张楠问。 在《余墨集》中,陆先生将弟子谈峥、朱绩崧都称为“老弟”。不过,到了年关节日,辈分又是另一回事。弟子们都有红包拿,红包上有时还写着“奖学金”——明明都是当老师的人了。 “我说我不要,我都36岁了,怎么还能拿压岁钱。他说不行,你拿着,你还没结婚呢。”最小的徒弟朱绩崧说:“一摸厚度,肯定五位数。” 除了红包,这些年陆先生经由弟子们之手,散出去周济贫困学生和院系职工的钱,数以十万计。2014年获得第六届“上海文学艺术奖”杰出贡献奖后,他把奖金尽数捐给学院。“还不让我们说,只能说是一个匿名老校友捐赠。”弟子高永伟、现任复旦外文学院副院长说。 去过陆先生家的小辈都享受过“待客专供”——哈根达斯。“每年夏天这个哈根达斯啊,他不小气的。比如你讲陆老师啊今天我来看你,我是下午三点钟啊,他最晚两点钟就要把空调开开,然后就是哈根达斯。他自己舍不得吃哈根达斯的,他吃八喜的。”胖阿姨说。 7月15日,弟子朱绩崧陪他去第九人民医院洗牙,中午回来烧了很多菜,其中有一个炒腰花是陆老师自己点的。“我发现他自己就吃了一片两片,我就问他,你不是要吃炒腰花吗?怎么就吃一片两片。你不吃,我全吃光了哦?” 后来朱绩崧听说,自己走了之后,第二天陆先生又让胖阿姨去买腰花炒。“他跟他亲戚(指外甥女)讲,朱绩崧喜欢吃,让他多吃一点,我还可以自己再买。” 那是朱绩崧最后一次见到清醒着的陆老师。临走时,陆老师跟他说再见。“他说他要睡午觉了。他有睡午觉的习惯。”  陆先生对论文的评语,门下博士后王馥芳至今珍藏。王馥芳 供图 “如果能够再次选择,我还是会做老师” 陆先生走后,现任复旦外文学院曲卫国在朋友圈写:“老先生最烦加在人字前的修饰语。他的孤傲只是对着权贵,或者说只是冲着裹着修饰语衣钵而忘记自己是谁的人。其实他是一个普普通通的人,按他的说法,就是一个普普通通外语老师而已。” 若要陆先生自己来选,教师确应是他最看重的身份。同事说,正式、非正式的场合,聊天讲话之中,教书育人始终是他放在第一位的。 在复旦,为大四学生开设的“英美散文”课程,陆先生一教就是二十多年。低年级和外面慕名而来的旁听者,常常挤得教室座无虚席。 早年的学生恭恭敬敬称一声“陆老师”,后来不知何时起,年轻的孩子们开始亲切地喊他“陆爷爷”。在他们眼中,这位复旦英语系的传奇人物是“校宝”之一:既符合“象牙塔内白发苍苍的老先生”形象,又毫不古板,反倒风趣、时髦、有活力。在课堂上,他声如洪钟,健谈投入,思维敏捷,会讲流行的词语,开俏皮的玩笑,然后自己也笑起来。 “特别幽默,但绝对不是哗众取宠逗你哈哈一乐那种,是让人深思的,有时候带点讽刺、双关的调侃。”旁听生钟瑷回忆。学生们英文水平有限,常常来不及当堂反应,待回宿舍提起互相讨论一番,才恍然大悟,后知后觉地击节赞叹:“特别妙!”  学生的作业,陆先生都会亲自批改。 张国莹 供图 有趣归有趣,却不轻松。真正选修了这门课的08级学生张国莹说,陆先生实是“严师”:上课前必定提前到教室,备课内容极充分,难度也不低,六七十人的课,所有人的作业他都亲手批改,把错误之处一一勾出,有时还用红笔画上一只大眼睛,以提醒注意。 “我其实也不是学习很努力那种,但上他的课会特别认真。老师认真备课的时候你看得出来的,你也就特别想好好学。” 讲到好文章时,陆先生会建议(但不勉强)学生背诵,背得出的就奖励一本书。张国莹记得自己背过《战前星期日》(Sunday before the War, by A. Clutton-Brock),讲战前宁静祥和的小村庄,讲战争来源于人的疯狂与盲目,但人终究不是兽,为维护人性与和平,仇恨终该被消除。 她只是背,并不在意,直到年岁渐长,才慢慢有了体会:这门课绝不仅仅是在讲语言技巧,亦非解析心灵鸡汤式的“美文”,而更多在谈论、表达深层次的思考和对人性的理解。 “其实他讲的每一篇文章都是饱含深情的。”张国莹说。只是年轻的学生们还意识不到这一点。张国莹后来去了UCL(伦敦大学学院)读博,她时常想起英文写作遇到困难时,陆先生曾给出的建议:不要紧张,不管写什么,你要想这是给谁写的——世界上所有的情书都写得那么美,心里想着写给谁,imagine how you love that one(想象你有多爱那个人)。 “我觉得这是我学到最重要的一点,做学术是要用感情的,要用心。”她说。 张楠也记得《战前星期日》,她本课时修读国际金融专业,旁听过陆先生的课。后来因缘巧合看到陆老师翻译的《飞蛾之死》(The Death Of The Moth),备受打动,毅然转而研究英美文学,主攻弗吉尼亚·伍尔芙。 虽不在陆先生门下,但陆先生知道有这么一位热爱文学而肯弃热门、实用专业的学生,很是开心,对她颇多照顾,时常推荐文章、书目,鼓励她出国读博士,还帮她写了推荐信。 后来张楠回到复旦教书,也开“英散文学”课程。回忆起当年上先生的课,她感慨,自己做散文的批判研究或许还能到那个深度,但要论上课讲授,英文的机理之美,其细腻、深刻和思想性的传达,却是难以望其项背。 文科专业鲜有老师会“挂人”,陆先生却是真的会给F(不及格),求情也没用。尽管如此,进入新世纪第二个十年,英文系年年盛传“陆爷爷要退休”的流言,却年年抵不过学生请求他继续开课的高涨呼声。 七十高龄的陆先生愿意坚守。“最后一届”带了一年又一年,直到2014年中风之后,迫于身体状况,他才真正离开了课堂。 小字辈们敬他。听说陆先生喜欢故乡的“霉千张”,上海没得卖,家住上虞的学生郑巨源每逢回老家都带来送去。饭后在校园内散步,年轻的学生认出他也会跑来请求签名。他自嘲打趣儿:“尽管我始终不明白,我非超女,签名有啥意思,但还是不敢违背。” 2012年,复旦学生票选“十大杰出教授”,陆谷孙名列其首。他说:“我一生中得过不少奖,但这次是给我喜悦最多,让我最感动的一次。” 追悼会当日,曲卫国在朋友圈回忆与陆先生的邮件: “陆老师,我(7月)31日周二上午有4节课,上午的session不能参加了……实在不好意思了。” “上课不比当院长有意思吗?” “完了,本想在你那里讨一句‘怎么院长还要上那么多课’的安慰!” “哪儿的话?上课是硬道理!”  陆先生奖励给背诵课文的同学的书及赠言。张国莹 供图 “身在丝绒樊笼,心有精神家园” 陆谷孙不喜自称学者,他说,自己只是个普通的知识分子。 最初以“陆老神仙”的名号开微博时,大概也是这样的自我定位。除了回答网友关于英语翻译的各种难题,他对时事新闻没少发表评论,也常与网名“文冤阁大学士”的朱绩崧互相调侃。 朱绩崧说,陆先生神是神的,可不仙:“他‘仙’的一面是展露给外人看的,他的内心是很沉重的。”他说,十几年来,每次与先生见面,他们几乎都会谈到四个字:家国天下。 “中华民族的前途命运,才是他最关心的。”朱绩崧说。 上世纪九十年代初,潘天舒由于工作原因有机会去陆先生家喝茶、聊天。从一楼书房看出去,窗外是高高的小杨树,阳光投下斑驳的树影,一派宁静,好像不一样的王国。 陆先生有时会回忆起上世纪七十年代去崇明农舍劳动的趣闻轶事。“夏夜暑热难忍,他经不起学生的怂恿,就一起去田里偷摘西瓜。有一次被某位闻讯赶来的负责人逮个正着。手扶拖拉机雪亮的灯光特别亮,一下照到他和学生身上。就像舞台上展现的那种阶级敌人形象。”脑补起画面感,潘天舒至今乐不可支。 “他不是简单的诉苦式的,回忆的时候经常充满幽默感。”潘天舒说。“也回忆干校的时候怎么被‘迫害’(笑),但是他也没有多大的仇恨。” 陆先生自己说,幽默是哲人的睿智,是善于‘大事化小’的纾解功能,实施中不失顽皮的童真。 但他也会在自己的文章中发问:“历史果然会在遗忘中失落殆尽吗?” 听说了当年揭发告密者的事迹,知道当事者们如今混得风生水起,他常忿忿:“忘记意味背叛”。但凡阴差阳错与当事者们有应酬场合,他就犯了脾气:“我就是不去捧场”。人家贬损他,他倒更高兴,调侃曰:“伟人有言:‘凡是敌人反对的,我们就要拥护……’” 搬到复旦第九宿舍之后,陆先生与贾植芳先生为邻。每每聊到贾植芳先生曾经历的遭遇,爱开玩笑的他表情就凝重起来。2008年,贾植芳先生逝世。陆谷孙在日记中写:“性情中人,又弱一个。” 历史之外,他更关心现世。上世纪90年代初,下海者甚众。潘天舒说,校车上从起点到终点,老师多在谈论股票。沉下心来编词典的陆谷孙,大概也多多少少有些孤独。 及至晚年,他开微博、玩微信,从未在技术上落后于时代。对网络文化也持包容开放态度,甚至还收罗不少网络用语进入词典。 然而世风浮躁,他终是难掩失望。在杂文中,他痛批高校职能部门“衙门化”、学术剽窃现象,又讽刺文社科的教授们:“我在年终评审会上听到有人申请款项动辄五六百万,使没见过大世面的人听了以为是天文数字,吓得矮去半截。” 还说应该成立“项目学”,例如“铲子”就要改说法为“一种带有长木柄的园艺工具,顶部工作件呈扁平状,一般由化学元素符号为Fe的金属构成”,这样艰涩难懂有学术味儿,才有可能入围。 社会万象也有许多让他难以理解之处。起初,他还会秉持一贯的风趣调侃一二,有人与他争吵,他也接茬。后来,索性就停更了微博。 唯有散步的习惯还坚持着:每日晚饭后过邯郸路,从正对国顺路的2号校门进入复旦本部,经光华楼西侧上“本北高速”,绕相辉堂草坪至燕园,自正对国权路的校门而出。 他曾说,沉思的闲暇已成为不可企及的奢侈品,但“only in solitude am I truly inspired(唯独处真正给我灵感)。”他提及美国人文主义大家欧文巴比特提出的,营造类似于东方寂静主义的“静中谋动”: “只有在这样的氛围中,我们才会在对付日常琐屑之于去思考什么是对恒常的敬畏,什么是对使命的担当和承诺,对尊严和独立的恪守,对权力话语的怀疑,对弱小的扶持,对参差多态的追求。”  7月29日,复旦附近修手机的师傅杜金永来到陆先生家中吊唁,送上花圈。 2016年8 月1日,上海龙华殡仪馆外阳光正烈,蝉鸣不绝。前来参加追悼会的人群延伸到大厅门口,大厅内外的墙边摆满白色玫瑰和百合花花圈。 “研磨欧美,斟酌汉英,不媚上,不媚洋,不媚世,因之身隐道山,作神仙,意气虽颓矣,一笑盈盈堪伏虎。 颃颉严林,箕裘徐葛,长求知,长求善,长求真,由此心游字海,称魁首,文章永炳哉,三征漫漫望升龙。” ——这是弟子朱绩崧含泪恭撰的挽联,力图以七十六字概括老师人生七十六年的功业与追求。 陆先生的照片悬挂在大厅前方的正中央,被白色鲜花团团簇拥。两侧的大屏幕上,生前一则访谈被反复播放:“经常有同学让我给他们题字,我觉得有一句话很好,身在丝绒樊笼,心有精神家园。”有人红了眼眶。 “老神仙”终究不再困于丝绒樊笼。身后无尽哀荣,得抚慰的是生者。按陆先生的脾性,也许总是不忍拂了好意,只会笑笑自嘲一句:“这个风头出得厉害了。”  复旦校园内,学生们为陆先生拉起的悼念横幅,两边挂着白色纸鹤。 澎湃新闻记者 章文立 图  陆谷孙自己手写的中文简历。上海译文出版社 供图  陆谷孙自己手写的英文简历。上海译文出版社 供图 (本文参考陆谷孙《余墨集》《余墨二集》中多篇文章) (责任编辑:admin) |