|

【作者】张惟捷 一、前言 最近,何毓灵先生所著《河南安阳市殷墟大司空村出土刻辞牛骨》一文(以下简称《骨文》),刊载了一版安阳新出土的牛胛骨残片拓本与彩色照片(见本文附图)并做了相关的研究。[1] 这版残片写满文字,具有相当丰富的研究价值。《骨文》的研究较为细致,已经取得一定的成果,例如在胛骨型态方面,《骨文》针对实物做了观察,指出: 本版刻辞是在废弃的卜骨上刻写而成。……从复原状况看,本版为右肩胛骨的一部分。与绝大多数卜骨刻辞不同的是,本版刻辞为倒书,即从骨扇往骨臼方向书写。如果刻辞之前牛肩胛骨完整,正面界格为从骨扇到骨臼垂直延伸最合理。但此界格为斜向。结合“倒书”,说明这块肩胛骨在刻辞之前已残。[2] 何先生认为此骨是重新取用的废弃卜骨,这是非常可信的;不过推测这块肩胛骨在刻辞之前已残,似有商榷余地,正面界格“不一定”从骨扇到骨臼垂直延伸最合理。[3] 关于所谓“界格”,这种在界划内单行刻写的例子较为罕见,与家谱刻辞有关的《合》14925,以及师小字的《合》20338+21844,可以作为类似型态的参照。[4] 前者不是卜辞,後者辞例非常特别,是否这种异於一般卜辞内容的刻辞才会如此书写,亦或与竹简文本有关,值得进一步研究。 此外,《骨文》提出此版内容为习刻的观点,这应该也是没问题的,详见后述。总之,《骨文》已经有了较为全面的分析,我们则试图在其基础上,考量语序结构,尝试针对这些刻辞另外进行文字考释以及断句,并对其使用性质做进一步的分析。以下,从自右而左的顺序,以【一】【二】…作为竖行标记,对骨版正反面刻辞进行释文与考释。 二、正文 正面刻辞: 【一】 辞残。 【二】 首字为“

陳氏所引“

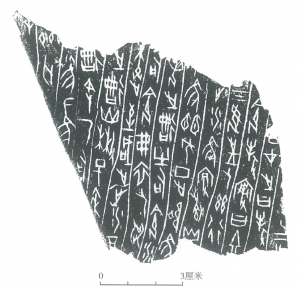

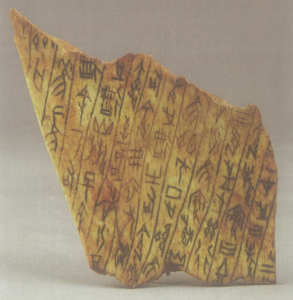

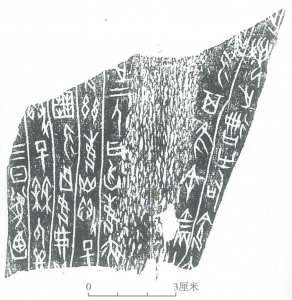

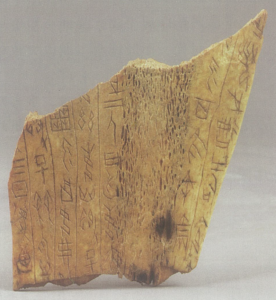

其说可信。值得注意的是,出土材料中确认的蜀字从 【三】 从第七、八行来看,“令”前残去的可能是有司二字。“牧”可以呼令,见《合》148“呼牧于朕芻”。“ 末字残断,仍可看出主要结构,拓本未将“亼”下横划拓出,辨认上亦忽略了下部方框左右两竖未出头,并非“口”,以致误释为“吉”。从结构看,此字有“亯”“敦”“京”等多种可能性。全辞表达呼令牧 【四】 乞字在卜辞中一般有两种主要用法,一是表收、受义的实词用法,端看语境变化来做词义判断;一是表最终、竟止的虚词用法,古书中往往用在否定句中,分化为“迄”“讫”,在卜辞中则肯定否定两见。[10] 下接“女”字,同样也有两种主要用法,作为女子的实指以及否定副词“毋”的两类,这种否定词同时具有主语能控制与否的主客观情态。[11]“ 【五】 首字虽残断,然断边有残笔,全字似为“涉”, 《骨文》迳释“止”不确。辞例“涉水”与第九行亦密合,只是第九行“涉”之水旁为右上斜至左下,与本行首字相反,不过这并不影响对“涉”的释读,本版同一字契刻的朝向并不固定,例如正面的“隹”、“若”等字朝右,於反面则朝左。 “ 不过,“逾”(或渝、踰)亦存在一种较少见的古汉语用法,即表“顺流而下”义,在清华简《系年》、上博简《上博六·庄王既成》、《鄂君启节》中都有这类用例。清华简《越公其事》载:“若明日,将舟战于江。及昏,乃命左军衔枚稣(泝)江五里以须。亦命右军衔枚渝江五里以须。夜中乃命左军、右军涉江,鸣鼓中水以须。”此段记事亦见于《国语·吴语》:“于是吴王起师,军于江北,越王军于江南。越王乃中分其师,以为左右军。以其私卒君子六千人为中军。明日将舟战于江,及昏,乃命左军衔枚泝江五里以须,亦令右军衔枚踰江五里以须。”李守奎先生已明确指出: 韦昭注:“踰,度也。”其古义汉代学者已经不解。陈伟先生指出:“‘踰’与‘溯’相对而言,并且左右军是在后来(夜中)才‘涉江’到‘中水’(韦昭注:‘中水,水中央也。’,可见‘踰’指沿‘江’而下,与‘泝’指溯‘江’而上对应。”并进一步指出“此义未见于字书,但于鬯《香草校书·国语三》已经指出。”[13] 由於本版此行中“涉水”与“逾”并见,或许释读上也存在“顺流而下”的可能性,姑两存之以待考。 【六】 ,为商王贞问帝是否“若”(《合》2273+2832,典宾)的对象,应为人∕氏族名,《合》13663亦有是否呼“宅” “何”亦为卜辞习见人∕氏族名,见《合》273、14912等。 全辞表示“…让 【七】 “若”,从残字判断应无问题,参反面第一行,表示比拟义。“之”,代词,“若之”疑与介宾短语“若兹”类似,表示“如此”、“像这样”的意涵。[14] 前者用法仅见《合》5760正,後者屡见,如《合》94、975反、1611反、7153等等。 从ㄔ之“”未见着录,从文例来看,应与 此说折中 【八】 受到卜辞性质的限制,“衣”(卒)在辞例中若与否定副词结合,绝大多是表主观的“ 其说似可信。据此,本行内容大概与祭祀“司”之后,不停止“ 【九】 “ 关于此字的考释,王襄在《簠斋殷契类纂》2.8,隶定作 “咸”在卜辞中若非作为先王名,一般则作为副词,这里无疑应该表副词“既”义,修饰“涉”字。而且鉴于“水”字后还带有残字,张玉金认为: 但是,由于“咸”所在的小句后还有表示另一件事情的小句,这种特定的客观环境使“咸”临时具有表示两件事情先后相继关系的作用。可以译为“…后,就…”、“…完,就…”。[20] 因此,从本板辞例来看,可能表示了“(某人)尽快到达某地,既已涉水而过,于是…”的相关意涵。 【十】 “之”前残一“若”字。 子宋*,与反面之子 【十一】 “乃”在卜辞中有第三人称代词与副词两类用法,这里置於“余”之後,难以想像能起代词的作用。试推敲语意,做副词用或许较为可能,张玉金指出这类可译为“然後”、“就”的乃字: 出现在双事句(表示了两件事情的语句,一般都是复合句)后一个分句中的谓语中心词前,表示两件事情时间上的前後相接。[23] 倘若如此,则“司”只能视为动词,但这与我们一般对卜辞司字的理解有抵触,也无法据此解释同版其他司字的用法,只能暂时阙疑待考。 【十二】 《骨文》释 据此,“ 【十三】  ’而商人卜问是否为帝所造成的(帝所降予我的灾祸),可见此时商人是希望有‘ ’而商人卜问是否为帝所造成的(帝所降予我的灾祸),可见此时商人是希望有‘  ’的,那么,释为‘雹’就不好解释了”;[29] 其说可从。 ’的,那么,释为‘雹’就不好解释了”;[29] 其说可从。【十四】 已殘去。 反面: 【一】 考量本版不少内容与农业有关,此行首字“乍”似应以释“柞”为宜,表达“伐除树木开辟田地”概念。[30] “令”下該字僅存些許殘筆。 【二】 “其隹(惟) ”一语,卜辞中未见能与否定副词搭配之例,此处待考。“其隹”若处在占辞之中,之后大多附加天干,指示推测的时间,这种例子最多;若处在命辞之中,可附加人称代词如《合》3201臣、《合》10422王。本条属于后面这类用法。 “ 【三】 此字释“罙”无误,最早是吴大澂在《说文古籀补》将金文 【四】 “败”,见《合》17318“贞:亡败”。2274“丙子卜,宾贞:父乙异惟败王∕父乙不异败王。”黄天树指出: 《说文》:“败,悔也,从攴贝。”《说文》认为是会意字,其实“败”字从“贝”,是有所选择的,“贝”既是表示“被毁之物”的形(义)符,同时也标示“败”字的读音。“贝”是具有表音作用的。稽诸古音,“败”在并母月部,“贝”在帮母月部。声母只有并帮浊清之异,韵部同属月部。按败应从攴从贝,贝亦声。[34] 应当注意的是,本行内容与正面第十行似有某种关系,至少二者在语序结构与内容性质上颇为近似,这体现在:①若之∕若兹 ②每火∕ 【五】 “ 【六】 此行与反面第四行有关,“子 【七】 此外,“数日+ 三、结语 关於本版刻辞的性质,《骨文》作者做出了一些推测: 本版刻辞虽有钻与灼,但未见卜辞常用的干支、卜、贞、占等字,刻写顺序也与一般的骨臼朝下的牛骨卜辞不同,其性质当非卜辞,而属习刻刻辞。所记内容似乎与战争有关。反面的凿没有打破刻辞,由此推断,本版刻辞是在废弃的卜骨上刻写而成。[37] 其论大致可信,不过笔者认为,刻辞所记内容不仅与军事有关,亦与农、牧、祭祀活动存在一定关系,刻手练习书写当有所本,也就是说刻手应该取用了某类现成的文字材料作为母本,从残存内容上来推测,这个母本应该还是卜辞的可能性大些,刻手取用废弃卜骨作为习刻载体,这表示了他当下身边必定存在一定数量已用毕的甲骨,武丁时期殷墟甲骨有字的比例不低,刻手即采取眼前现有材料进行练习,显然顺理成章。并且,我们可以清楚发觉他的契刻乃有意识地回避了常用字,例如干支、贞、卜、占、 以上关于本版刻辞释文、内容性质的论述,只是笔者的一点基于原始材料的初步推测,未能涉及的面向不少,疵谬亦多,在此谨供同道参考,并冀不吝指正。 附图  图一:大司空村新出刻辞胛骨正面拓本  图二:大司空村新出刻辞胛骨正面彩图  图三:大司空村新出刻辞胛骨反面拓本  图四:大司空村新出刻辞胛骨反面彩图 【 注释】

|

’‘

’‘  ’》,《故宮學術季刊》5.3(1988春)

’》,《故宮學術季刊》5.3(1988春)