|

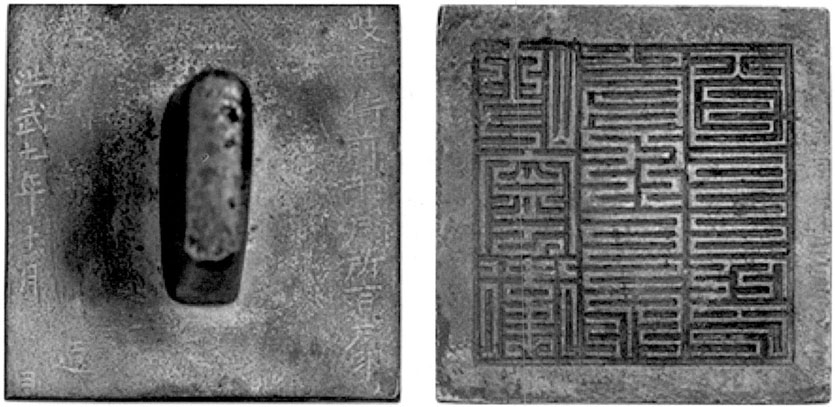

内容摘要:明朝在洪武五年冯胜西征之后并没有立即实现对甘肃的完全控制,而是采取从青海到甘肃、先易后难、渐次推进的方式,直到洪武二十六年以后才最终确立在整个河西走廊的统治。洪武朝西北经略举措包含了军卫置废、军政中心转移的复杂变动,遵循了防御体制从重将镇边向塞王守边转换的总体思路。在明蒙争夺西北的博弈中,武靖卫、高昌卫、岐山卫、西平卫、岐宁卫、凉州土卫等一系列废置番卫成为特定时期和条件下明朝拓展疆土的前沿。洪武朝后期,随着河西走廊卫所的全面设立,明朝完全掌控了整个甘肃地区,这改变了自唐代吐蕃控制陇右之后的民族分布状态,再度形成了陇右内地化的新格局。 关键词:洪武;西北;番卫;塞王守边 作者简介:周松,西北民族大学历史文化学院副教授。 标题注释:本文为2016年度教育部人文社会科学项目“明代达官军研究”(项目批准号:16YJA770017)、2017年度国家社科基金项目“明代‘归附人’研究”(项目批准号:17BZS053)和西北民族大学中国民族史研究创新团队资助项目(编号:3192018103)相关研究成果。 学术界通常认为洪武五年(1372)的河西之役实现了明朝对河西走廊的全面控制。近年来,有学者指出洪武五年的战争尽管为明朝的经略奠定了基础,但明朝还是暂时退出了走廊,采取步步为营的渐进策略。①其后,明朝设立的陕西行都司屡次兴废,情况特殊。②在此基础上,陕西行都司属卫的建设也得到了详尽讨论。③诚然,冯胜军班师之后,甘肃境内绝大部分地区没有设立镇戍当地的军事、行政机构,河西走廊反而不断出现各类战事,明朝统辖甘肃的实效不得不令人产生怀疑。在明初西北经略中旋立旋废的羁縻军卫、西北经略重心的转移、军卫设立与朱元璋北部边防总体构想的关系等诸多问题仍有讨论的必要。为此,本文以军事机构的置废改易为线索,对上述问题加以探讨。 一、洪武朝早期的西北经略与军事机构 洪武二年(1369)之后的十年中,明朝军卫制度发生了许多变化。在北方沿边地区,这种变动更为频繁。具体到西北,当地多元的民族结构、复杂的政治军事形势,使得同一时期建置调整现象尤为突出。明朝针对西北实际不断进行经略重点转移的脉络,与军卫建设渐次推进的线索相结合,实为洪武末年陕西行都司名至实归之滥觞。 (一)行都督府、都卫、卫所之关系 明军控制关陇之地后,首先在各重要地点设立了一系列卫指挥使司,如西安诸卫、凤翔卫、临洮卫、巩昌卫等,卫之上的情况则比较复杂。明朝五军都督府——都(行都)指挥使司——卫指挥使司的架构要到洪武中期以后才基本形成,洪武初年并非如此。早在起兵之初,朱元璋就建立了枢密院、大元帅府等中央军事机关,其下则有各翼元帅府,称谓杂乱。“甲辰改制”后,正式形成了大都督府管辖下的卫所制度。④ 洪武元年(1368)明军攻取大梁(今开封市)后,朱元璋立即前往巡视,一则谋划北攻元都,二则筹备建都事宜。五月于开封置中书分省,实为建都“北京”的准备工作之一。八月,朱元璋下诏分别以金陵(今南京市)和大梁为南北两京,⑤而后再度巡视大梁。大都(今北京市)落入明军手中之后不及半年北平行省设立。随之,山西和陕西行省也得以建立,同时河南分省也改为行省,行政区划得以一致。⑥ 在新占领区,明朝设立了特殊的军政机构:一是“立河南行都督府,以(陈)德署府事”;⑦二是“置大都督分府于北平”。⑧这是地方唯一出现的大都督分府,凸显朱元璋对于镇服北方的高度关注。如果将河南行都督府、北平行大都督分府的性质与其他后设行都督府进行比较,不难发现,河南、北平两府存在某种共性。两府的所在地分别是汴梁和大都,它们正是红巾军宋政权的旧都和元朝首都。朱元璋在汴梁立行都督府的目的是为了“讨平未下坞堡”⑨以及筹建北京事宜;在北平立行大都督府则是着眼于控制故元旧都,对付北元反击,所以在相应的战事结束之后,它们就应该被裁撤和改置。 洪武三年(1370)六月,明朝相继设立陕西、北平、山西行都督府。⑩关于行都督府,李新峰认为明初存在行都督府——都卫——都指挥使司的过渡。肖立军则将行都督府定位于与行省分权的结果。(11)令人困惑的是,明初地方军政权力制衡的实验何以迟至北伐中原后方才展开,作为派出机构的行都督府到底因何而置等问题的解释似乎尚不能令人满意。同时,论述行都督府与都卫上下级关系的说服力不强(尤其是山西,陕西并未论及)。笔者认为前贤们的研究始终回避了明初统军体制为何会出现区域性差异这一现象。史料中反映出明初带有全国一致性的体制是大都督府——都卫——卫所,而且北方三行都督府的存废过程也不是向都卫逐次让渡关系,反而是同时存在的并列关系。在此情况下,从地域性差别入手或许是解答诸行都督府问题的突破口。 从此时行都督府的分布特点看都是沿北边边境毗连设置,江淮以南地区并不存在,无疑与退居漠北、威胁明边的北元政权有关。可是,如果行都督府作为中央派出机构,专事应对的是漠北威胁,那么战事结束理当裁撤;如果专责所在地区的军队组织、训练和日常防御,则显然与都卫(都指挥使司)叠床架屋,徒增烦扰,所以它必然肩负其他的职责。 于志嘉《明北京行都督府考》(12)一文曾指出凤阳行大都督府和北京行都督府均承担立都的特定职能,说明行都督府的设置实与特殊政治意图挂钩。那么北边三行都督府既然与都城建设无关,只能与为应对北边国防态势和需求而处于酝酿中的战略规划脱不开关系。于文暗示行都督府与诸王府相呼应,极有见地。首先,就在设立北边三行都督府之前的两个月,朱元璋首次册封了10名亲王,其中年龄最长者3人——朱樉、朱棡、朱棣分别被封为秦王、晋王、燕王,正好对应了北边三个地区。(13)这并非偶然现象,而是表明了北方行都督府的设立与朱元璋构想中“塞王守边”的规划有着不可分割的联系。其次,我们看到北边各行都督府的首长均为兼职:陕西行都督府佥事郭子兴为秦王府武傅;山西行都督府同知汪兴祖为晋王府武傅;秦王府武相陕西行省右丞耿炳文也署行都督府事;在北平方面,应是由北平大都督分府改为北平行都督府,镇守北平的华云龙兼燕府武相。各行都督府的主要官员同时兼任当地军政首长和王府官。之所以存在这种地方权力集中的形式,不能不说是为了便于先期协调、安排,为诸王顺利就藩、实现平滑过渡打下基础。 与此同时,面对越来越辽阔的统治区,地方各卫所与大都督府之间在军队日常训练、调动、军伍补充、后勤供应诸多领域的事务必然日益繁杂,势必要求在两者之间加入相应的中间环节上通下达,协调工作,提高效率。所以,明朝于洪武三年(1370)年底开始在全国范围建置地方高级军事机构——都卫。首先,“升杭州、江西、燕山、青州四卫为都卫指挥使司”,(14)随即“置河南、西安、太原、武昌四都卫指挥使司”。(15)这样在北方边区呈现出各都卫与行都督府并列的结构,貌似职能重复,实则各有使命。 由于史料中缺乏对行都督府职能的记载,明人已开始将两者混为一谈,并影响到后世。 (二)洪武五年进兵河西的实效 洪武三年明朝击退了王保保的突袭后,力求一鼓作气乘胜荡平漠北。洪武五年(1372),明廷兵分三路攻入元朝控制区。三支队伍里的中路徐达、东路李文忠均为主力,唯西路冯胜军是作为疑兵使用,以分散元廷的注意力,牵制其军力。元廷吸取了洪武三年失败的教训,诱敌深入,击败徐达军,重创东路军,使得此战成为元明对决以来明军遭受的最严重挫折。与前两支队伍相比,冯胜部所向披靡,兵锋遍及整个河西走廊。史书中肯定了冯胜西征的战果,称为“遂略地至嘉峪关,而西陲悉入版图”。(16)于是冯胜西征成为明人西北拓边的标志性事件。习惯上,往往认为此战之后,明朝就控制了甘肃全境,实则不然。 其一,战役期望上,冯胜军所肩负的使命与中、东二路不同。战前朱元璋明言:“征西将军由西路出金兰取甘肃,以疑其兵,令虏不知所为,乃善计也。”(17)可见,西路并非主力军,也不是战役计划的主攻方向。朱元璋本人也并未奢望能取得辉煌战绩。其二,冯胜军的胜利成果不在于消灭元朝的有生力量,而是破坏其业已脆弱的防御体系,瓦解元朝在甘肃继续统治的基础。其三,冯胜撤军,时人俞本认为是畏惧所谓“回鹘兵”。(18)在此基础上,有人推测西征结束是因为惧怕来自东察合台汗国的军事力量,才弃守甘肃,收缩防线。(19) 冯胜所部自兰州出兵,短时间之内就穿越整个河西走廊,直达瓜、沙诸州,已经给后勤供应造成了极大压力,实属强弩之末。落实到具体进军路线,也是各将领统率少量精锐骑兵,交错分散活动,追求速战速决,根本没有可持续性。所以,在河西走廊的实际战事不多,也算不上激烈。在明军到达前,河西各地设防城池中的元朝守军多弃城而走,明人所得空城为多。(20)可见俞本的批评带有私嫌。次一层的原因,当是冯胜获悉中路兵败,从而无法继续,也无必要继续滞留河西,增加战争风险。最后恐怕才是“回鹘兵”的传闻,进一步加剧了战场形势的恶化。因此,冯胜进兵的主要意义在于击溃元朝的甘肃守军,而明军自身却无法防守,只能选择“弃地”,于是不能对冯胜西征的成果估计过高。还应看到,作为西征的副产品,明军的确越过了黄河,在黄河以北以西的地区建立了桥头堡,置立了庄浪卫等军卫,成为以后渐次经营的支点。这一结果影响了洪武朝前十年明廷经略西北的基本格局,即在河西走廊采取守势,重点放在河湟以西的西番地区。 二、河湟—西番地区羁縻番卫的置废 洪武二年(1369)明军首次进兵关陇之时,邓愈兵锋即已指向大夏河流域,逼降李思齐集团占据了临洮,随后又拿下河州(今甘肃临夏市),留韦正镇守。大夏河流域的地位非常特殊,元代恰好处于陕西行省和吐蕃的交界处,在中原王朝的西部经略中具有核心地位。 (一)河州三番卫 洪武三年(1370)六月,元陕西行省吐蕃宣慰使何锁南普、镇西武靖王卜纳剌等人率所部相继归降邓愈。(21)俞本在《纪事录》中以当事人的口吻详细叙述了此事的原委。(22)《纪事录》称卜纳剌派人至河州投降韦正,结果“上于河州设武靖卫,以卜纳剌为指挥同知,马迷为指挥佥事,诠注河州,俱颁以金筒诰命,设千百户、镇抚之职,给以五花诰敕,管领旧蛮番酋。河北岐王阿剌□□〔乞巴〕亦赍金印降,遂设岐山卫于河州,以阿剌乞巴为指挥同知,颁以金筒诰命”。(23)文中“管领旧蛮番酋”的提法明确了武靖、岐山卫的羁縻属性,且点明了河州是诸番卫驻在地,高昌卫的情况与之相同。 1.武靖卫 武靖卫的线索比较明晰,该卫是在元镇西武靖王集团的基础上设立的番卫。《明实录》中详细追溯了武靖王卜纳剌的源流,称其为元世祖忽必烈第七子西平王奥鲁赤的后裔。(24)奥鲁赤后裔世代镇守西番(藏区)。武靖卫指挥同知卜纳剌在洪武六年(1373)年初升任杭州都卫指挥同知,(25)年底病亡。他的儿子答里麻剌咂洪武九年(1376)在南京先“带刀宿卫”,(26)很快承袭了武靖卫指挥同知。(27)《雍大记》称“(洪武)十年立河州左、右二卫”。(28)河州卫能够分置的前提是必须有足够的军额,考虑到各番卫均置立在河州的现实状况,显然军卫分置条件早已具备。所以,极有可能在洪武十年(1377),原武靖等卫由于河州左右卫的析置而被归并进新的军卫体系中了。之后,武靖卫的记载在史料中消失也暗示了这一推论的合理性。据此判断,武靖卫大约存续了6年。 2.高昌卫 高昌卫同样设在河州,高昌王和尚为指挥同知,他是元代亦都护的后裔。党宝海考证和尚是纽林的斤的重孙,与桑哥为叔侄关系。他推测高昌王位继承一直有叔侄推让的传统,和尚降明之前已经接替了叔父的王位。(29)和尚亦作和赏,据宋濂所撰《坟记》,他死于洪武七年(1374),时年28岁,当生于元至正七年(1347)。和尚降明之后的情形为《明实录》不载,赖《坟记》得以了解。据称,和尚“幼亦绍王封,镇永昌。洪武三年,大兵下兰州。公赍印绶,自永昌率府属诣辕门内附,诏授怀远将军、高昌卫同知指挥使司事,世袭其职。公乃开设官署,招集降卒数百人。会宋国公冯公胜奉勑征甘肃,命公移镇西凉,转输馈饷无乏,朝廷嘉之”。(30)和尚自永昌归附后,召集降卒一事,有《明实录》可印证。(31)其后他参与了冯胜西征,驻西凉负责后勤供应。西征结束后,他回到南京,最终死在那里,有子一人,名太平。有关高昌卫的下落,明人晏璧曾为和尚之姊作传,里面透露出了端倪:“节妇高氏,讳妙光,畏吾而氏。前元驸马高昌王亦都护不答试里之女,宣让王世子之子莽速之配,怀远将军和阳卫指挥同知和赏之女兄也。”(32)这说明和尚死时的身份是和阳卫指挥同知,这绝非简单的调职,而是暗示了高昌卫由于本卫士卒数量较低(数百人),加之征伤病亡,并且未能在永昌落脚,最终应被撤并。以此推知高昌卫的存在时间不应超出洪武五年(1372)年底,约2年。 高昌卫的下落或许与和阳卫存在某种关系。和阳卫初立于吴元年(1367),洪武五年下半年一度将和阳卫并入神策卫。(33)这一举动必定是在征战过程中,该卫军人损失巨大的结果。然而不久,和阳卫得以迅速恢复。短期内复置只有一个办法,就是调集其他卫所的军人补伍,方能维持建制的完整性。联系和尚死时和阳卫指挥同知的武职身份看,的确存在洪武五年(1372)底将高昌卫并入新和阳卫的可能性。此外,据《云南左卫选簿》所载,该卫指挥佥事短俊的祖先名叫短荅儿,“西宁州达达人”,在元朝为镇抚,洪武三年(1370)降明后,为河州卫百户。他参加了洪武五年的甘肃之役,并调往和阳卫。(34)此人调卫时间与和阳卫复置时间相符,且与和尚所在军卫名称一致,更兼同为洪武三年归附,在河州任职之“达达人”。因此他极有可能原属于铨注河州卫的高昌卫武职,从而为高昌卫的下落提供了间接证据。 3.岐山卫 岐山卫置卫一事,史文有异,抵牾大多集中在岐王身份的记载上。岐王一系是元代驸马弘吉剌氏赤窟的后裔,份地在西宁附近。《明实录》称“故元高昌王和尚、岐王桑哥朵儿只班以其所部来降”,(35)四年(1371)正月“置武靖、岐山、高昌三卫指挥使司,以卜纳剌为武靖卫指挥同知,桑加朵儿只为高昌卫指挥同知”。(36)《明实录》中的“岐王桑哥朵儿只班”仅此两见,其余并作“岐王朵儿只班”。《国榷》载:“立武靖、岐山、高昌三卫。卜纳剌为武靖卫指挥同知,朵儿只班为岐山卫指挥同知,和尚为高昌卫同知。”(37)《国榷》编撰主要利用《明实录》,以此可见今本《明实录》文本有误,当从《国榷》。从中得知明朝官方承认的岐王只是朵儿只班。 岐王阿剌乞巴此前仅见于《元史》,至正九年(1349)镇守西番,十二年(1352)获功受赐,(38)二十五年(1365)二月“戊午,皇太子在冀宁,命甘肃行省平章政事朵儿只班以岐王阿剌乞儿军马,会平章政事臧卜、李思齐,各以兵守宁夏”。(39)最后一条材料实际上说明阿剌乞巴未能亲自率军防卫宁夏,而是由时任甘肃行省平章政事朵儿只班带领他的属下军马参与军事行动。那么,朵儿只班与阿剌乞巴的关系考量中,前者成为嗣岐王,至少是岐王诸子的可能性很高。阿剌乞巴或许年老,或许身体状况堪忧,已经无力指挥军队。联系俞本的记录,从至正二十五年到洪武三年的五年间,阿剌乞巴活动地域在甘肃、西番地区,可以肯定至少在洪武三年年中,岐王阿剌乞巴仍然在世,但是已经不再实际掌控部属。正在归降明廷的过程中,阿剌乞巴死亡,朵儿只班以岐王的身份与明周旋。简言之,洪武三年有意归附明朝的岐王阿剌乞巴突然亡故,朵儿只班原为甘肃行省平章,此时继立为王,于是明朝不得不再次招降。 《纪事录》称朵儿只班派遣参政阿失宁到河州请降。招降事宜进行得很不顺利,朵儿只班本人“虽奉书,而时遣人通语其家无归心”,(40)韦正派人携朱元璋招抚旧旨,劝告他“若做一家,上必任以重职。汝既年老,恣择便利草地处之。汝当静思之”。朵儿只班再次派遣他的侄儿朵失结(朵儿只失结)奉表归降。(41)但这只是表面文章,在降明一事上,岐王集团内部的认识并不统一。 概括岐山卫的设置线索,可知岐王阿剌乞巴在洪武三年(1370)准备降明,很快死亡,由朵儿只班继王位。明朝得到阿剌乞巴归降的消息后,准备与其他降王一样在河州设立岐山卫。但是新岐王始终心怀疑虑,最后以叛入甘肃宣告了岐山卫置立努力的失败。因此,岐山卫仅仅停留在明朝的羁縻番卫规划上,并没有实现。相反,从朵儿只班集团分裂出来的朵儿只失结率2000余人降明,洪武六年(1373)被立为西宁卫,某种程度上挽救了明朝濒于破产的招降岐王计划。从明朝设立西宁卫而没有直接以朵儿只失结取代朵儿只班的措施看,对于岐王还是保留了希望。它将在随后岐宁卫的置立过程中再次显现出来。 (二)岐宁卫 洪武五年(1372),“朵只巴遣参政阿失宁朝京,以其女献为东宫次妃。上允,敕女官于兰州迎娶,遣礼部官设御宴于兰州待之。朵只巴在红楼子驻营,终不肯赴宴,寻领众遁于西宁”。(42)《明实录》亦载此事。(43)明军西征时,傅友德曾在忽剌罕口击败太尉朵儿只班,获得辎重;冯胜也曾赶跑岐王朵儿只班,俘获少量俘虏和大批畜产。(44)即便如此,朵儿只班并没有马上逃亡漠北,而是继续逡巡于祁连山东南麓。当年年底,朵儿只失结奉冯胜之命,会同河州卫指挥徐景围剿朵儿只班在西宁息利思沟闪古儿之地的大营,夺取了岐王金印。(45)《纪事录》称:“十二月,朵只巴移驻煖州,韦正料其不备,调河州卫指挥徐璟领精锐马步兵二千人夜袭其营,朵只巴单骑而遁。璟获其金银(印)并妻子及部下番戎以归。”(46)此战沉重打击了岐王集团。 再次出逃后的岐王仍然保存有一定的实力,洪武六年(1373)在洮州三副使阿都儿等人的邀约下,“朵儿只班等遂率众驻大通山黑子城,入寇河、兰二州。西宁卫千户祈者公孙哥等领兵击之,斩其知院满答立等百余人,千户伦达力战死。寇遂解去”。(47)但明朝方面还在努力招抚岐王。俞本将此后歧王降而复叛的过程集中追述,称对于战败逃走的朵儿只班,“上怜之,遣赵内侍赍制往谕,以所获妻、子送还。朵只巴已复驻西凉,赵内侍至,待之甚厚。数日,令归,至乌颵岭,朵只巴遣番骑数十人追及,尽杀之”。(48)事实上,这一过程延续了3个年头。首先,在六年年底“西番土官朵儿只班遣其子知院僧吉加督、左丞管著等来朝贡方物,并以故元詹事院印来上。诏以僧吉加督、管著俱为镇抚,赐织金罗绮衣服帽靴,仍赐第居于京师”。(49)这是对明朝态度的试探。作为回报,七年(1374)二月,明朝“置岐宁卫指挥使司,以故元平章答立麻,国公买的为指挥同知,枢密院判官古巴,平章着实加、亦怜直为指挥佥事”。(50)虽然朵儿只班并没有出现在受封名单中,但根据当时军事形势推断,必为其集团无疑。岐宁卫的名称也与岐王存在内在联系。 另一方面,鉴于朵儿只班反复无常,岐宁卫采取了混合编伍的方式,即抽调附近卫所的明军前往混编。《鲁氏家谱》中保存了岐宁卫军队构成的信息。(51)在《敕二世昭信校尉百户公巩卜失加一道》的敕旨中明确记载了岐宁卫设立于洪武七年(1374)十月的事实。(52)洪武初,巩卜失杰(加)降明后,大约驻扎在今兰州市红古区境内。此时由兰州卫调往岐宁卫,自然是为了稀释岐王集团的部众数量(此时庄浪卫已经设立,或许是就近分拨)。幸而,尚有岐宁卫官印(见下图)存世,为该卫的设立提供了有力佐证。  明廷向新设立的河西各番卫派出文职人员以加强管理,并深入了解情况。宋濂称熊鼎“八年正月授岐宁卫经历,赐白金五十两、钱万三千文”。(54)朱元璋在敕谕中叮咛熊鼎:“勅尔西行,务持汉案,以便来闻。其余蒙古行移,从其自择……今遣使驰驿,赍衣往赐,作御寒之用……九年春交者至,尔归面闻。”(55)此事《明实录》也有记载。(56)显然,朱元璋派遣熊鼎前往岐宁卫的目的是为了加强对羁縻卫的管控。熊鼎主要负责管理该卫的汉文案卷文书,同时搜集情报。敕谕中“其余蒙古行移,从其自择”的说法表明岐宁卫通行的文书事务使用的是蒙古语,反映了该卫的基本部众一定以蒙古人为主。熊鼎到卫后很快上书,指出朵儿只班的动摇性,“时朵儿只把虽降,而持两端。君上书万余言,言状其略谓:‘西凉岐宁,汉唐内地,不可弃。朵儿只把非有归向之诚,特假我声援,胁服邻邦,为自安计。朝廷宜思制之之道,急之则必席卷而遁,虽得其地而无民;缓之则恐羽翼既成而跋扈。宜稍给种粮,抚其遗民,以安众心,而以良将参守之。则朵儿只把特匹夫耳,又将安往?’”(57)朱元璋闻讯,派遣使者赵成召还熊鼎等人。对明朝而言,岐宁卫的形势一直不稳,那些不愿真正屈服于明朝的河西蒙古军民必定群聚于岐王的旗帜之下坚持抗明。看到明朝召还熊鼎,朵儿只班确认这是明朝即将动武的前兆。他立即抢先动手,派么哥荅儿在打班驿(在乌鞘岭上)截杀了熊鼎、赵成及知事杜寅,(58)公开反叛。岐宁卫实际上废置。 (三)西平卫与西宁卫 在岐山卫置立计划失败后,明朝建立西宁卫作为某种形式的补充。西宁卫的首领朵儿只失结是当地人,原官为甘肃行省右丞,属于太尉(岐王)朵儿只班集团。据《纪事录》的说法,两人是叔侄关系,曾代表朵儿只班降明。朵儿只班悔降后,朵儿只失结本人率部降明,并跟随冯胜西征。洪武六年(1373)正月,明朝以朵儿只失结所部立西宁卫。(59)西宁卫的地位日渐强化,终明一代一直存在,在明朝的西部边防中发挥了重要作用。 西平卫仅在《太祖实录》中有少量并且不够完整的记载。洪武六年四月,明朝设立了西平卫,“以故元来降知院撒尔札拜为指挥佥事”。(60)在4天前的癸未日,则记录了“故元知院撒尔札拜弟卜颜帖木儿等来朝献马,赐以绮帛及衣二袭,傔从亦赐衣服有差”。(61)可见,明朝对于撒尔札拜投降处置极为迅速。此事放在刚刚经历了漠北惨败的背景下,不难理解。只是撒尔札拜的来历并不清楚,西平卫的归属关系也未提及,从而使它的具体位置模糊不清。司律思推想应位于凉州境内,并且与元代的西平王有关。(62)笔者认为将该卫与西平王联系的观点颇为可取。元世祖朝即以西平王奥鲁赤镇守吐蕃,其驻地就在汉藏交界之处。仁庆扎西认为元代的西平王府在算木多城,与镇西武靖王共居一地,正在今青海互助之松多。(63)那么,西平卫置于此地的可能性很大。元末西平王由巩卜班(贡哥班)于元顺帝至元三年(1337)承袭,明初归降之河州诸王中不见巩卜班的名字说明他已不在世,而是由王府官属统领部众。根据前例,明朝一般将归附的元朝诸王封为番卫的指挥同知。撒尔札拜作为王府官属受封指挥佥事也是遵循了这一原则。撒尔札拜治下的西平卫存在时间较长。洪武六年(1373)至十一年(1378),都能看到其朝贡的记录,(64)此后便消失了。有一点可以肯定,史书中没有西平卫叛明的记载。 西宁卫设立之后,西宁与庄浪之间并没有任何重要的军事据点,相反,这里还直接受到顽强反明的朵儿只班集团的持续威胁。为填补防御空缺,洪武十年(1377),明朝要求征西将军抽调凉州守军防守碾北。(65)邓愈在击败川藏叛军之时,“遂遣凉州等卫将士分戍碾北等处而还”。(66)为弥补碾北守军的不足,五月又由庄浪卫调来新军1000人。(67)次年三月,明朝正式“置庄浪分卫于碾北,命指挥佥事李景守之”,(68)七月,又将庄浪分卫改置为碾北卫指挥使司。(69)虽然在一个月后,仍有西平卫朝贡的记载,但是考虑到新的边防布局,西平卫地位降低、作用弱化则显而易见,它被撤并也在情理之中。 (四)西凉、甘肃等卫 日本学者曾言冯胜西征后,“所以在甘州地方设置了甘肃卫,在永昌地方设置了庄浪卫,必定是这次征伐的结果”。(70)这一说法实则于史无征。冯胜西征前,元朝的凉州守将就已经出现了动摇。“洪武三年,平定陕西。元永昌路詹事院凉国公搭搭,领所部北遁死,子南木哥挈所部还凉州归。”(71)迫于形势,次年“故元詹事院副使南木哥、詹事丞朵儿只自河西率兵民二千余人来降”。(72)等到五年冯胜西征时,凉州已是空城一座。战事结束,也没有留军戍守。明朝当时在黄河以北设立最远的军卫是庄浪卫。《国榷》载,洪武五年(1372)十一月“壬子,置甘肃卫”,(73)实属删节太过。《明实录》称“置甘肃卫都指挥使司、庄浪卫指挥使司”。(74)两者比较,谈迁一定是对置甘肃都卫的说法产生了疑惑。再者,甘肃都卫的说法明显极不合理,所以径以甘肃卫代之。笔者认为,《明实录》此处所载虽然可能存在讹误之处,但基本准确。否则史料中洪武二十四年(1391)之前一度出现的“甘肃卫”名称便无从解释。 甘肃卫虽然设置,但地点是否就在甘州(今张掖)则值得怀疑。前面提到,五年明军撤出时弃守河西走廊。在从庄浪到甘州800里的距离内没有军卫建置,而且甘肃卫孤悬走廊无论如何都不是审慎的防御策略,也与洪武朝渐次推进的河西经略实践相违背。自洪武五年之后到二十三年(1390) 年底前,明朝多次讨论西北地区后勤供应中盐则例的调整,没有一处涉及甘肃卫,仅及凉州卫止,75甚至朱元璋本人已经明确讲到了西北粮食运输的范围四至中也是以凉州卫为极限。76由此间接证据可以推知甘肃卫即使设立,也绝不在走廊腹地的甘州。 谈迁更大的失误在于完全忽视了庄浪卫的记载。据《肇域志》“庄浪卫”条载:“洪武五年,宋国公冯胜统兵下河西,其县已空。九年调兰州卫官军守御。十年,因旧县址筑城,设庄浪卫指挥使司,领左、右、中、前、后五千户所。”(77)虽然内容比《明实录》丰富,但是同样与洪武十年(1377)之前庄浪卫业已存在的事实相矛盾。地方志肯定是将庄浪卫抽军设立庄浪分卫一事与之相混淆。因此,笔者的解读是洪武五年底,明朝在西北防御前沿设立了庄浪卫和作为羁縻卫的甘肃卫。洪武七年“置凉州卫指挥使司,以故元知院脱林为凉州卫指挥佥事”。(78)《明史》在“凉州卫”条下另载“又有凉州土卫,洪武七年十月置”,(79)直接点明了初置凉州卫的性质。与岐宁卫的设立时间相比,两者几乎同时,并非偶然。再则,岐宁卫与凉州土卫(西凉卫)的驻地也相毗邻。结合《明实录》及朱元璋的诏令可以看出,西凉卫、甘肃卫、岐宁卫同属以蒙古人为主的羁縻卫,都是以当地首领为主管理旧部的形式出现。相应地,明廷也都向各卫派出了汉人文官作为知事、经历。根据有限材料,除了岐宁卫的熊鼎、杜寅外,西凉卫的经历是蔡秉彝,甘肃卫的经历是张讷。熊鼎等人被杀后,岐宁卫实际废置。西凉卫、甘肃卫的经历更换为许杰和沈立本。(80)洪武九年(1376)年底,明朝“置凉州卫,遣指挥佥事赵祥、马异、孙麟、庄德等守之”。(81)凉州卫取代凉州土卫与许杰和沈立本的召回有密切关系。至此,作为羁縻番卫出现的岐宁卫、西凉卫、甘肃卫全面废置。西凉卫(凉州土卫)为内地式的军卫替代。 到洪武十年,除了西宁卫仍得以保留并继续发挥重要作用外,其他西北羁縻番卫多被废弃,标志着明朝西北经略发生了战略上的新变化,即朱元璋开始更加积极通过军事手段夺取和强化对河西走廊的控制。 (责任编辑:admin) |