|

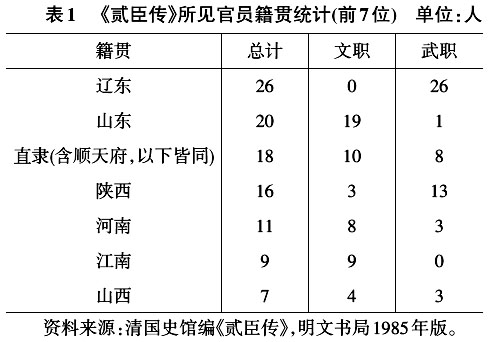

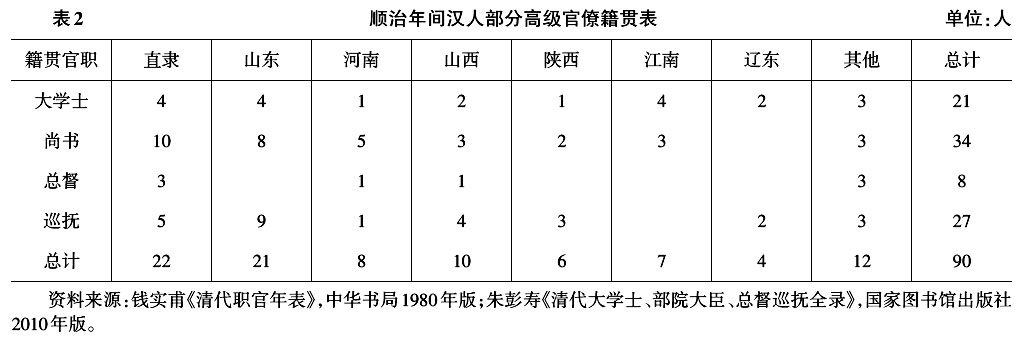

内容摘要:明清易代间,面对新入关的清朝,在是否归顺的问题上,大江南北呈现出了不同的图景。以山陕、北直、鲁豫等地为核心的北部省份士民较为迅速地归降新朝,清廷亦将诸多北人派往江南任地方官。在顺治朝江南动荡的大环境下,这些北人官员任职江南期间多办事勤勉,对清初江南的地方安抚、行政恢复与文化重建等方面贡献良多。 关键词:明清之际;顺治年间;清史;“南北之争”;江南地区征服;“北人南任” 作者简介:孔迎川,中国人民大学清史研究所博士研究生。 “明清之际”的话题向来受到史学界的关注。清朝入关后,首要任务即是消灭大顺农民军势力,继而翦除南明诸政权等抗清力量。顺治一朝,清廷基本完成了对内地直省的征服。条件所限,清初的军事征服必然以“先北后南”为顺序,而北方士民的抉择与去取,又深刻影响了其后清朝对南方的平定和治理。 围绕清初的“南北”话题,学界多聚焦于“南北党争”这一层面。近年,分区域乃至分省域审视明清鼎革的研究益多,清初北方的快速平定与江南地区的激烈反抗形成了鲜明对比。赵园先生指出:“随着战场的向南方推进,‘北兵’的构成中有了越来越多的汉人。”[1]实际上,除了军事构成中有大量北人加入,清军平定江南后,北方省份官僚也充实到南方,为新政权在此地的稳固与社会恢复起到了重要作用。学界现有对清初“北人官僚”的研究,主要集中在中央层面,尤以高官间的“南北之争”等事件为主,较少触及具体的地方行政及中下级官员。对明清之际的江南地方,传统研究多聚焦于“满汉矛盾”之下的大事件框架;较晚近的地方社会史视角,则多从江南士大夫与地方社会自身的角度着眼。鲜少有研究关注在这一地区清廷如何接触地方基层,与地方民众渐达暴力之外的和解。本文拟以清初的扬州、苏州、松江、常州、镇江五府为中心,侧重分析该地区的“北人南任”现象,并及北人官僚在江南的为官事迹,以期加深对“明清鼎革”及清初江南治理诸问题的认识。不当之处,敬请方家指正。 一、明清之际的北方社会与士人抉择 (一)清军入关与北方士人的合作 早在入关前,后金即已密切注意明廷政局与关内农民军的动向。崇德八年(1643),清太宗皇太极病逝,顺治帝福临冲龄即位,实由多尔衮等人主政。是时,明朝内部形势已发生了急剧变化,清廷收到消息:“中原流寇,势愈披猖,攻陷陕西郡县,渐逼边境。”[2]46顺治元年(1644)四月,大学士范文程上启称:“乃者有明,流寇踞于西土,水陆诸寇环于南服,兵民煽乱于北陲……中原百姓蹇罹丧乱,荼苦已极,黔首无依,思择令主以图乐业……河北一带,定属他人,其土地人民不患不得,患得而不为我有耳……大河以北可传檄而定也。”[2]51孟心史先生评价:“文程此言,于清之开国,关系甚巨。”[3]确为的论。 可以看出,满洲统治集团相当了解这些“中国北方”地区的形势,认为此地区可纳入己方治下,进而以之为据,“相机攻取”[2]51。顺治元年三月,李自成陷京师,崇祯帝自缢,明亡;五月,清军入关,大顺军西遁。十月初一日,顺治帝正式登基。此时,清朝已逐渐控制了北直、山东、山陕及豫北的大部分地区。十月间,和托镇压了山东青州的叛乱[4]66。年底,山西、畿南悉平[5]35。当年冬,清朝即以“中原平定”,释放了入质的朝鲜世子[2]111。次年正月,南征的多铎与阿济格二部会于西安,陕西砥定[6]。 相较于随后南明政权所辖各地的激烈反抗,清军对北方的征服则遇阻较小。同时,大量北方官僚、士人迅速加入清朝的建设中来。魏斐德注意到:“在崇祯朝,3/4的高级官僚来自南方;而在1644年,2/3的归降者是北方人。”[7]对此,笔者以乾隆朝成书的《贰臣传》为切入点,管窥清初北方士人的政治抉择。该书记载了明清鼎革之际部分较重要降清明臣的出身籍贯,及其降后事迹。如表1所示。  另外,笔者又统计了顺治年间的汉人大学士、六部尚书、督抚官员的出身籍属,见表2:  由上可见,除了日后分为苏、皖两省的江南省及清朝入关前所处的辽东地区,顺治年间的汉人高级官僚主要来自直、鲁、晋、陕、豫这几个主体在长城以南、淮河以北的“北方省份”,即清朝在入关前后屡次提及的“大河以北”“京畿”“中原”“山左”等地。可以说,这几个省份的士人构成了顺治年间“南北之争”中“北人”的主体。① 北方官僚、士人的合作与加入,是清朝能稳定北方、进图全国的重要基础。北方之所以降清迅速,与彼时各方势力的政策密切相关。 (二)明清之际北方士人生存环境与政治抉择 明代后期,北方多地天灾频发,加之赋役沉重,“百姓蹇罹丧乱,荼苦已极”,不少地方复遭疫病袭击,华北几省几近崩溃[8]。崇祯十二年(1639),“历城、齐河疫疠大作……十七年春,山东疫”(《道光济南府志》卷二十)。兖州府“(万历)三十二年府境州县大饥,滕邹滋峄人相食……(崇祯)十三年……土寇蜂起,路断行人”(《乾隆兖州府志》卷三十)。河南“(崇祯)七年……济源大疫……十三年……开封大旱大蝗秋禾尽伤,人相食……洛阳旱蝗……父子兄弟夫妇相食,死亡载道。十四年……汝宁春大饥。夏大疫人相食。十五年九月流宼引河水灌汴城官舍民居尽没死者百万尸”(《康熙河南通志》卷四)。山西“(崇祯)十一年阳曲、文水大饥……是年省郡大饥……人相食。十四年二月阳曲、文水大饥”(《乾隆太原府志》卷四九)。检诸史籍,明末北方残破至极的景象几乎随处可见。 另外,清朝在入关前曾几次用兵关内。崇祯十三年(1640)清军分八路南下,多尔衮上疏:“燕京迤西千里内六府俱已蹂躏,至山西界而还。”杜度亦有疏言:“臣等从明燕京西至山西界,南至山东济南府,蹂躏其地。”[4]39清军显然有意通过劫掠,加速晚明北方社会的崩溃。 明朝的溃败使华北一时无主,此时,大顺和南明两方并未拿出应付北方乱象的有效对策。弘光帝只向河北、山东颁发了“诏书”,“以安彝、汉臣民之心”[9]134。崇祯十七年(1644)六月,弘光朝廷以王燮为山东巡抚,邱磊为山东总兵,但所任官员根本不敢赴任,南明坐失山东[9]134-140。前明知县梁以樟曾向史可法进言:“守江非策也,公今以河南、山东为江南屏蔽”,劝其加强南明在鲁、豫地区的力量,可法“心然其策,然卒不能用”[10]。弘光皇帝面对清朝在中原地区的行动,也只是“命史可法鼓厉四镇,扼防江淮”[11]。显然,此时南明已放弃北方,退守江淮。 同年四月,大顺军下临清、济南等地。但他们在济南“拷掠宦家子俾”(《乾隆济南府志》卷四一),在泰安“索捐助”(《乾隆泰安府志》卷一八)。大顺“追赃助饷”的政策显然难以获得地主、士人阶层的青睐。当月,以卢世、赵继鼎、谢升及其弟谢陛为首的德州士绅集团,拥戴明朝宁王后裔朱帅为济王,诛杀了鲁西北多地的大顺官员[12]。然而,意在“惟务德化,统驭万方”[2]63的清朝却一改此前的掳掠政策,迅速与地方缙绅取得合作。招抚东省的方大猷上《平定山东十三要策》,“以先师孔子为万世道统之宗”(《乾隆曲阜县志》卷三一)。七月,朱帅降,并向清朝推举了谢升等大批官员。清初任顺天巡抚的宋权,亦在直隶北部纠集力量,击杀大顺官员(《商丘宋氏三世遗集·文康公遗集》下卷)。九月,清廷极为重视的“衍圣公”曲阜孔氏上《初进表文》归降,随后孔府进《为剃头事奏稿》以示对“剃发令”之遵循。 明末“四公子”之一、商丘人侯方域在鼎革之际的境况更值得玩味。方域父侯恂在崇祯朝官至户部尚书,后因党争入狱,明亡后赴南京,复因马世英等报复,侯恂逃往徽州,方域逃至杭州。弘光元年(顺治二年)(1645)初,光域被捕。自其父入狱,侯方域一家一直处在党争漩涡中,朝不保夕。弘光政权覆灭,方域归乡,不欲仕清。顺治五年(1648),榆园农民军起,直鲁豫一带大乱,时任直隶山东河南总督的张存仁多次寄札方域父子,甚至亲访其家,求“弭盗方略”,方域条陈《上三省督抚剿抚议》以助剿。侯方域后来又参加过顺治八年的河南乡试[13]。此外,魏一鳌与傅山,可谓清初官员与北方遗民大家的交往佳话。傅青主为鼎革间卓荦晋地之遗民学者,魏一鳌任官山西时,对傅氏不仅在生活上解囊资助,更于傅山两次身遇命案时鼎力营救。而魏一鳌正是当时北方大儒孙夏峰的学生,夏峰虽为遗民,依然对魏氏在山西的宦迹十分赞赏[14]。可见,彼时北方文人间对清朝的态度较为缓和。 无论是世居高位的曲阜孔家,还是鲁西北地方士绅,抑或乡居的文人侯方域等,于乱世中,皆望有一政权安定地方。清朝顺应了这一时代要求,在控制北方地区的同时,迅速与大量北地士人合作,并为后者提供了进身之道(这种道路在晚明往往为江南力量所控制)。一显著表现即为顺治三年(1646)清朝开科取士,三甲共录进士373名,几乎全部来自直、鲁、晋、豫、陕几个北部省份(364人),即便次年以南方平定的加科中,来自北方几省的进士仍有149人,占总数298人之半[15]。 (责任编辑:admin) |