|

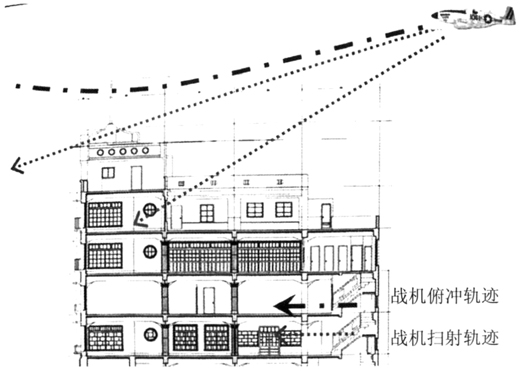

三、物与人连结:林百货修复概况 2005年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在第15届大会上通过的《西安宣言》,重申了文物与其原生态环境不可分割之关系[10]。即古迹遗址、文物建筑借由与其原生态环境产生连结而得到其在社会历史文化上的存在价值。也就是说,若将文物古迹抽离出曾经与它发生关联的人、事、物,则文物古迹本身也会失去内在的文化价值。因为文物古迹除具有历史、文化的意义外,更重要的是承载了与人的互动和记忆。所以对于文物古迹的再利用不应只是保存其静态的躯壳,更应活化其内在的历史文化价值并与庶民(普通民众)的生活结合[11]。因此,林百货的保护从一开始即非以复原或重建原有形式为唯一目的,负责修复的建筑师徐裕健为它拟定的保护理念为“在现代中为历史价值寻找适合的用途、场所和环境”[12],期待林百货的活化再利用能与民众日常生活产生联系,并进一步提出“修复,是文化意义的再现”,不仅要复原其外观躯壳,更要修复其内在灵魂[13]。 林百货登录“台南市定古迹”的理由为“该建筑为南台湾第一栋百货公司,亦为第一栋有商用电梯之建筑,对本市商业发展历史有莫大意义”;其评定基准则为“具有历史、文化、艺术价值,且具建筑史上之意义、再利用之价值与潜力,及具稀少性,不易再现”等特点⑩。因此林百货的保护依据台湾《文化资产保存法》第27条进行(11),其修复重点主要可分为三个部分:首先是对主体建筑结构的补强;其次是复原建筑外部的抓纹砖及洗石子饰材;第三则是修复建筑内部的磨石子彩色地坪、电梯、顶楼神社、空袭弹痕遗迹等。  图5 林百货建筑外部的抓纹砖及二战时期遗留的弹痕(摄影:林孟怜)  图6 林百货内展示的抓纹砖制作方法(摄影林孟怜)  图7 林百货的彩色地坪新旧对比(摄影林孟怜) 在主体建筑结构补强方面,主要措施是在“电梯间铺设剪力墙,加强其耐震性,以及梁柱以钢板包覆补强”。另外,结构补强的部分也重新思考以美学的方式呈现,将林百货原有的设计图样融入到“耐震壁”中,弥补以往修复中只重视结构加强而忽视美感的缺点。至于建筑外部抓纹砖的复原则是将“状况较好的抓纹砖剥除清洗后再重贴,不足者再加以仿制”(图5)[14]。由于没有相关资料提到林百货的抓纹砖出自于何处,以及如何制作,因此只能参考日据时期的相关资料,如《台湾建筑会志》等文献,以实验方式不断地测试抓纹砖的原料、纹路及颜色,最终才烧制出理想的抓纹砖(图6)。由于林百货外观立面包含着当地居民共同的情感记忆,因此在修复上期望能达到“历史原貌”情境的重现。虽然当前业界对于文物建筑保护的思想普遍倾向于“尽可能地保护文物建筑所承载的历史信息之真实性,也就是保护它们作为历史的实物见证之价值,而非将完整、统一、和谐等审美价值置于首位”[15],但是徐建筑师认为林百货与当地民众的互动及教育意义价值远大于文化遗产保护中体现新旧差异性的“可辨识性”原则,因此对于抓纹砖的仿制要求为寻求新旧间的最大相似性。他认为“可辨识性”是可通过修复报告中的图像记录及新仿制抓纹砖的背沟差异来达成[16]。此举也体现了《威尼斯宪章》第12条的核心:“尽管整补部分必须与原作有所区别,不产生史实或艺术伪造的效果,但也必须与整体保持和谐”。显示该宪章并不鼓励会使整体形象产生剧烈差异的过分“可辨识性”措施,这恰恰也是切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)所提倡的:“在整补效果中远看时要具有整体性;近看时要具有差异性”[17]。只是徐建筑师将这个“差异性”巧妙地隐藏于抓纹砖的背沟之中,以追求最大化的整体性来满足当地民众的共同情感记忆需求。 至于建筑内部磨石子彩色地坪的修复,主要是将其“做最大程度的保留”。但是由于地坪毁损面积过大,再加上软式地坪的原料及工法在现今皆无法实现复原,因此徐建筑师将二层东北角最完整的软式地坪区域部分保留[18],并将周围已毁损无法复原的地坪做新的仿制(图7),刻意展现出新旧不同的风格,也间接体现了“可辨识性”原则。陈志华先生提到他曾经去欧洲参观一座由《威尼斯宪章》的主要起草人所修复的拿破仑兵营,其在修补楼板时为达到“可辨识性”原则,使修复前后的两者具有明显差异,后来补足的地板便横向铺设,不同于原来的顺向铺设,但是这样如同补丁效果的复原其实并不美观。当时他便向西方的文保专家请益:“这样的历史真实性有什么意义?”而他们所给予的回答则为:“我们没有权力也没有能力包办后代子孙们的选择,我们的责任只是把历史的实物见证真实地传递给他们”[19]。上述这段对话充分地显示出在文化遗产修复中为达到“可辨识性”原则所可能产生的美观问题,以及部分西方学者对于“可辨识性”原则的坚持。然而,徐建筑师并不固守于如此的原则,他认为在外观立面修复上应该是先以当地居民的直观感受为主,应以“审美”为优先,将外观立面复原做“完整、统一、和谐”的修复,并弹性地将“可辨识性”原则融入到保护之中即可;而对于室内的地坪保护则认为,由于室内地坪已脱离民众直面外观的范围,反而在发现其已无法实现“最小干预性”原则下,可发掘其“教育功能”,将新旧地坪修复前后的差异明显地标示出来,让参观民众可以直接分辨这种差别,进而完成教育民众及达到“可辨识性”原则的效果。 电梯的修复理念则是以“民众来林百货都会想要搭乘电梯”的想法进行复原。由于电梯门及相关设施已非常破旧且不堪使用,如实修复或许会使电梯日后无法再发挥其原始功能,或是功能减弱,最后可能还是沦为博物馆中的标本。因此对其修复的重点不在于“修旧如旧”及对“原真性”的坚持,而是期望修复后的电梯能与民众产生互动。所以将原电梯可容纳12人的空间,缩小为只能承载6人的大小(仅使用电梯内部空间),并将电梯轿厢四面改为透明玻璃,让民众借此直视原电梯的内部构造,如电梯井、导轨、托架、按钮等古老设施(图8、9)[20],见证近现代工业史的发展。拆卸下的电梯门原件则在稍作清理后,将其放置于四层的展示空间中(图10),反而适得其所,如此便让“标本”回归展厅,“电梯”则重返民众生活之中。  图8 修复后使用空间压缩了的林百货电梯(摄影:林孟怜)  图9 林百货透明电梯轿厢内部,可见原电梯的内部零件。(摄影林孟怜)  图10 林百货旧电梯门被作为一件展品单独予以展示(摄影:林孟怜)  图11 林百货顶楼神社及鸟居遗存(摄影:林孟怜) 顶楼的空中神社修复原则是以“未知原状则不予复原”的理念来进行修复。二战结束后,国民政府接收在台的日产,出于爱国主义心理因素,代表日本传统神道教的神社基本被破坏或拆除,林百货的空中神社也未幸免。虽然目前并无确切资料可证实该神社于何时被拆除,但是在1974年台湾内政部曾颁布《清除台湾日据时代表现日本帝国主义优越感之殖民统治纪念遗迹要点》,内容中即有清除日本神社遗迹的要求。因此可以确定该神社之拆除时间大致是在1970年代左右[21],只留下代表人(世俗)与神(神圣)的分界——缺少一根横梁的鸟居以及毁损的石灯笼及神社平台(图11)。由于鸟居上缺失的横梁最后未能查明其原始形状,因此此次修复选择暂时不予复原,此举也体现了文化遗产保护中对于“原真性”的考量。另外,由于林百货在当时为台南地区最高的建筑物,因此国民政府也在顶楼的神社平台上架设了对空机枪的枪座以作防御使用。徐建筑师认为此地点在不同时期的用途,有其历史上的价值与意义,因此应保存这栋建筑物所有的历史轨迹,所以只对神社原物进行简单的修整,并保留与神社氛围相反的对空机枪枪座。此举不仅反映出对历史过程遗留物的尊重,更可让民众反思,不同时期政治思维及时代趋势下,所产生之截然不同的遗迹。顶楼二战时期空袭弹痕的修复则是以其“具时代意义价值”之理念进行保护,不做弹痕的回填修补,仅做简单的清理及安全加固,在外围罩上玻璃以保护弹痕遗迹(图12),并辅以LED灯光模拟重现当年美军空袭的弹道(图13)[22]。 这段二战时期的历史痕迹不只是林百货受创的实体见证,也是当地居民共同的历史记忆。民众有其建构自身生活存在意义的需要,对于历史的解读也会有其各自不同的观点,这样的碰撞也必然导致对客观史实的尊重,也唯有如此才能捍卫不同个体对于历史解读的自由构建权利[24]。换言之,这是地景在长期的历史发展中所逐渐形构出的人文内涵。当“地景”与“事件”连结时,未亲身经历过二战的民众在回想起这段记忆时,依靠的是其历史知识;而亲历过二战的民众则是由其生活体验重建及丰富了自身的个体记忆。正如贝奈戴托·克罗齐(Benedetto Croce)所说:“历史是活的编年史,编年史是死的历史……一切历史当其不再是思想而只是用抽象的字句记录下来时,它就变成了编年史……当生活的发展需要它们时,死历史就会复活,过去史就会再变成现在的”[25]。而墙上的弹痕正是唤醒过去“死历史”的关键实物,使“死历史”经由活人重组而再度复活,回到民众的记忆之中。在不同的政治背景之下,个人有其独具个性的记忆,且个人记忆会随着主观意识产生筛选、重组,如此也建构出城市的集体记忆,并成为凝聚居民及使其产生“认同感”(identity)的泉源(12)。  图12 林百货顶楼墙面遗留的二战时期弹痕被简单清理后,加罩保护和展示(摄影:林孟怜)  图13 林百货顶楼遗留的二战时期机枪扫射范围示意图[23] (责任编辑:admin) |