|

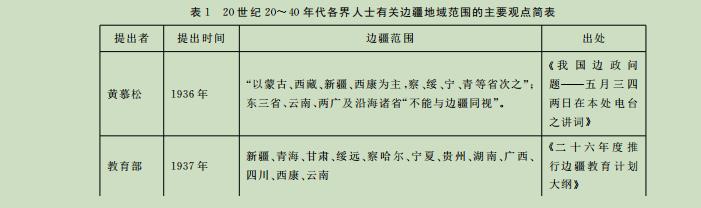

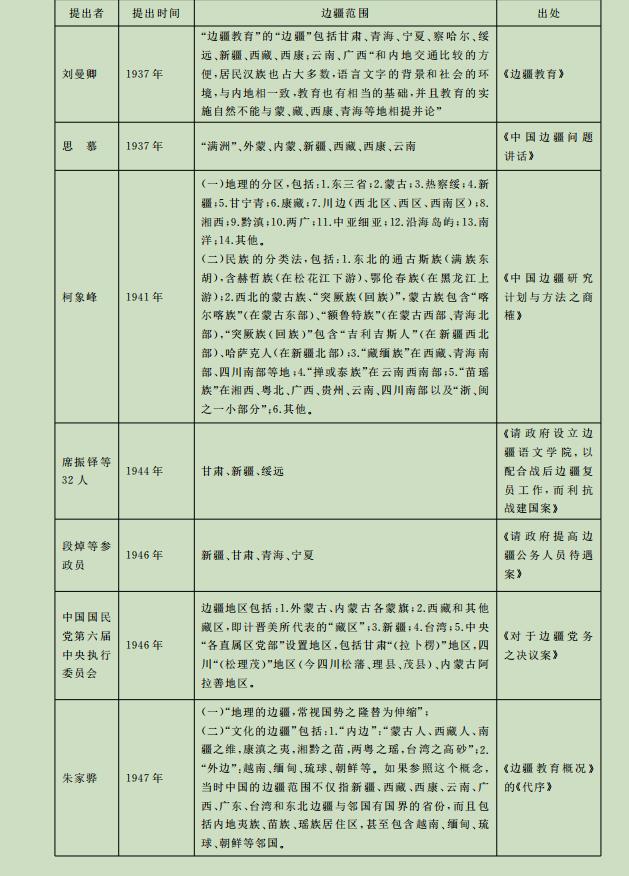

二 20世纪20年代至40年代,中国各界关注边疆问题,但人们对“边疆”范围有不同的认识,总体上看也存在着两个范畴,一是学理上的范围,即学术界讨论中提出的范围,思慕、徐益棠、柯象峰等学者都提出各自的看法;二是政府各部门“边疆工作”实践的范围。这些范围既有交叉,又有显著的差异。 (一)学理上的“边疆”范围 思慕、徐益棠论著中“边疆”范围是动态变化的,其范围为中国靠近边界的“地理边疆”,即随着时局的变化,由于“帝国主义之挑拨”侵略,中国“边疆”的空间范围有所变动。而柯象峰提出地理范围更大、内容更为丰富的“大边疆”。柯氏在《中国边疆研究计划与方法之商榷》中指出边疆研究应该有3 个方面:一是“在中国而言边疆之研究,盖不仅以与邻国接壤之区为限也。东南沿海之区,已全为文化进步之国民所据,自不在边疆研究范围之内”;东三省、内外蒙古、新疆、西藏“邻接异国,且拥有数量广大之边区民众,与本部人民间尚未臻人同文车同轨之境地,且时有隔阂,固为边疆研究之主要对象”。二是西南各省“文化不同之民众”,如“川西北之羌戎,川西西康之西番,川西南及云贵之罗罗,川南湘西云南之苗,云南西南之摆夷,广西之瑶,海南岛之黎人等族”,他们虽然“不尽在边疆,而与汉族相处极其错综复杂,且时时发生冲突,引起边患,隐忧堪虞”“研究边疆者,固不容忽视者也”。三是“再推而广之,西北至中亚细亚,南至南洋群岛以及东南沿海之岛屿,凡具有远大之眼光者,谅亦注意及之也”。所以“我国边疆之研究,应为一较广之范畴,即除边区各广大之民众外,边省内地,未尽同化之民众,以及在可能范围内,邻近有关之各地民族,均可以加以研究”。他兼顾地理因素与民族因素,按照“地域的分区法”和“民族的分类法”,列出了“边疆研究”的内容,也就是他所说“边疆”范围。 如果按照柯氏列出的范围,他主张的“边疆研究”涉及的“边疆”就包括3 个方面,一是东三省、内外蒙古、新疆、西藏、西康、云南等地处边境的省份,而东南沿海“已全为文化进步之国民所据,自不在边疆研究范围之内”;二是热河、察哈尔、绥远、甘肃、宁夏、青海、东南沿海岛屿和中国南部、西南居住的“文化不同之民众”及其区域,如“羌戎”“罗罗”、苗族、“摆夷”、瑶族、黎族和他们居住的川边(西北区、西区、西南区)、湘西、贵州、广东、广西部分地区;三是中亚、南洋。(详见表1) (二)政府部门“边疆工作”实践中的“边疆”范围 这一时期,国民政府及蒙藏委员会、教育部、交通部和中国国民党中央执行委员会等党政部门分别管理边疆地区相关事务,它们所涉及“边疆”范围也有各自的表述。 在边疆地区党务方面,中国国民党中央执行委员会有自己的“边疆”地域规定,这在中国国民党第六次全国代表大会上就有体现。1945年5 月,中国国民党召开第六次全国代表大会,出席代表中既有西康、广西、云南、青海、新疆、热河、察哈尔、绥远、辽宁、吉林、黑龙江等28 个省和重庆、南京、上海9 个市的代表,又有“边疆党部”代表19人,即外蒙3人、内蒙7人、西藏5人和“各边疆直属区党部”代表4人,西藏5人为“计晋美藏区”和土丹参烈、图登生格、冯云仙、格桑泽仁,“各边疆直属区党部”4 人为“黄正清(拉卜楞)”“高文辉(松理茂)”“达理扎雅(阿拉善)”和“谢东闵(台湾)”。1946年3月,中国国民党第六届中央执行委员会第二次全体会议通过《对于边疆党务之决议案》,该决议案提出“为发展边疆党务,应根据当地人民生活情况采取各种适当之活动方式,尤应注重经济、文化、卫生及社会事业之发展”,并强调“由中央宽筹经费,以为边疆党部兴办生产及合作之基金,其分配单位”包括:(1)各蒙旗党部;(2)西藏党部;(3)新疆党部;(4)各直属区党部。从中国国民党第六次全国代表大会的代表构成和会后确定的经费分配方案看,1946年前后中国国民党中央执行委员会所确认的边疆地区包括:(1)外蒙古、内蒙古各蒙旗;(2)西藏和其他藏区,即计晋美所代表的“藏区”;(3)新疆;(4)台湾;(5)中央“各直属区党部”设置的其他地区,包括黄正清所代表的甘肃“(拉卜楞)”地区,高文辉代表的四川“(松理茂)”地区(今四川松藩、理县、茂县)、达理扎雅代表的阿拉善地区。如果从今天的地理视角看,1945年前后国民政府所确定的边疆范围包括了今天蒙古、西藏、新疆、台湾等边疆地区,同时包括甘肃拉卜楞地区、四川松理茂地区和阿拉善地区等民族地区,却不包含西康、云南、广西、青海、辽宁、吉林、黑龙江等边疆省份。1946年,外蒙古通过“公投”脱离中国,此后与外蒙相邻的热河、察哈尔、绥远等省随之成为边疆省份。 在边疆文化教育事业方面,政府主管部门、国民参政会的议案都多次提出发展“边疆教育”,但覆盖的地理范围却各有不同。1937年,教育部出台《二十六年度推行边疆教育计划大纲》,涉及新疆、青海、甘肃、绥远、察哈尔、宁夏、贵州、湖南、广西、四川、西康、云南。1937 年1 月,刘曼卿出版《边疆教育》,指出近代教育名词中有“国防教育”“蒙藏教育”,实际上“边疆教育”是“国防教育”的中心,“蒙藏教育”又是“边疆教育”的原动力。对于“边疆教育”的地域范围,刘氏在《边疆教育》中论及甘肃、青海、宁夏、察哈尔、绥远、新疆、西藏、西康8个省级政区,强调“蒙藏教育”是“边疆教育”的原动力,“蒙”的范围“包括东四省以西至新疆,南界长城,北抵外蒙,占有宁夏、察哈尔、绥远等省”,西藏、甘肃、青海、西康、新疆“也占重要的地位”;“外蒙宣布独立,东北四省因版图已变色、非复我有”;云南、广西“和内地交通比较的方便,居民汉族也占大多数,语言文字的背景和社会的环境,与内地相一致,教育也有相当的基础,并且教育的实施自然不能与蒙、藏、西康、青海等地相提并论”。 在边疆地区文化教育、行政管理方面,国民参政会是1938年至1948年国民政府认可的最高咨询机关,共召开了4届,每届都有来自西藏、新疆、蒙古等边疆地区的代表,他们都提交了很多有关边疆治理的议案,这些议案受到国民政府不同程度的重视,并在国民政府治理边疆的政策中有所反映。在这些议案中,“边疆”出现频率很高,可哪些地区属于边疆地区,甘肃、青海、绥远、热河、察哈尔及西藏以外的藏区、民族地区是否也属于“边疆”地区? 在各个时期的议案中有不同观点。1944年9月,国民参政会第三届第三次大会召开,席振铎等32位参议员提交《请政府设立边疆语文学院,以配合战后边疆复员工作,而利抗战建国案》,指出“抗战以来,国人对边疆问题日趋注意。建国开始,一切边疆事务更形重要”,近年来“边疆对国家人力、物力、财力”贡献很大,但仍不能“完全做到人尽其才、地尽其利”,原因就在于“边疆教育之落后”和“一般工作人员之不通边疆语言文字,不明边疆民情风俗”,因此建议“在甘、新、绥三省范围内”设立“边疆语文学院”,招收“边疆及内地有志男女青年”,进行3年及以上的严格培训,为边疆收复后各项工作培养人才。9月15日,第十四次会议审查该议案,确定“本案办法删去,原则通过,请政府注意”。这些参政员强调发展边疆教育、培养通晓“边疆语言文字”的人才的重要性,又提出在甘肃、新疆、绥远设边疆语文学院,表明甘肃、新疆、绥远都是他们认为的边疆省份。 1946年3月20日至4月2日,在国民参政会第四届第二次大会期间,段焯等参政员提交《请政府提高边疆公务人员待遇案》,强调抗战以来“西北一跃而为国防重镇,沦陷区之同胞大部集聚于此,参加抗敌工作”,现在抗战胜利,为防止人才内迁,需要“改善公务人员待遇”,为此提出“甘、青、宁、新区优待办法”的建议,包括“甘、青、宁三省比照武汉三镇电讯人员之最低要求,分别酌加十分之五”“新疆可照武汉三镇要求各项数增强一倍”。对于该议案,四届二次大会的审查意见是“本案通过,送请政府斟酌办理”。该议案把甘、青、宁、新四省都视为边疆省份,审查时也给予“通过”,说明甘肃、青海、宁夏仍是当时人们心目中的边疆地区之一。20世纪20~40年代各界人士有关边疆地域范围的主要观点见表1。 表1 20世纪20年代至40年代各界人士所涉及的“边疆”范围简表 提出者提出时间“边疆”范围出处   (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |