|

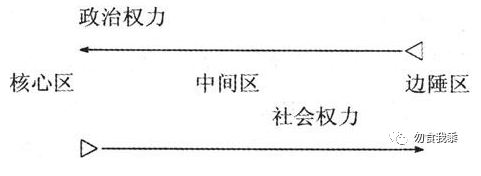

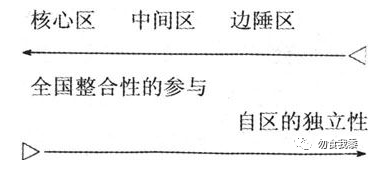

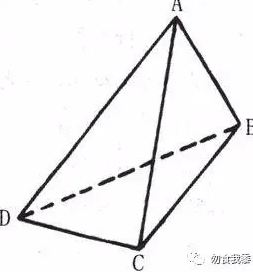

中国的历史不仅是一个民族或一个国家的历史。中国是一个庞大的组织,其中社会的、经济的与意识形态的脉络,交织成一个复杂的文化体系。因此,处理中国的历史,当与处理整个西欧史或整个阿拉伯世界的历史属于同一层次,而不同于某一个国家的国别史。 有了这样一个前提,我们研究中国史,就必须有一层空间观念:中国这个地区,不能囫囵吞枣地当做一个性质单纯的单位。William Skinner在其近作The City in Late Imperial China中,按自然地形,把中国划成八个地区:西北、华北、云贵、岭南、长江中游、长江上游、东南沿海、长江下游,每一地区都有其经济功能(Skinner, 1977:275 ff)。他的分区法,为清代设计,甚为允当。在每一个历史的时代,中国由文化与经济的功能来划分,都各有其特殊的区域分野。同时,由先秦开始,中国已有在核心区与边陲区的不同发展。大率言之,核心区人多地狭,可是文化发展居领导地位,也是政治权力的中心。边陲区则人少地广,又往往必需与民族主流以外的人群杂居混处,中枢政治权力在边陲不光打折扣,而且社会性的组织(如家族或乡里)可能取代若干政府的功能。边陲区的经济发展,往往比较落后,因此一方面可能有地方性若干程度自给自足的性质;另一方面,边陲区由于经济发展的劣势,其资源与财力会被核心区吸取。在核心区与边陲区之间,另有一层中间区。中间区在经济发展上居于核心区的高水平与边陲区的低水平之间。政治上已明确的地方政府,代表核心区的政治权力,却已不能再具有边陲区的自治程度。这样一个过渡地区,就团体对个人的控制而言,个人反而有较大的自由度。若作为图解,核心与边陲的两端,分别代表政治权力与社会权力的消长延续线,中间区则居于政治权力与社会权力皆弱的中间带。  在经济发展方面看,核心区属全国性整体交换网的中心,专业化程度高,独立性较弱。反之,边陲区只在有限的程度上参加全国性的整合交换网,基本上保持了区域性的自足性,在特殊情形下,甚至参加了附近国际上的经济体系。因此,边陲地区的经济独立性较强,在整合体系中的专业性则较弱。若以图解示之,当如下页图所示。 兹以实例来说明。两汉的核心区为关中与三河,边陲区为会稽、南方诸郡国及北方沿边诸郡国。在核心区已有高度发展的农业时,边陲区还只有比较落后的农耕。在核心区只有与皇权有直接关系的豪门大族;在边陲区则有一些地方性的豪强,俨然土皇帝。而在中间区,灾荒饥馑之时,铤而走险的现象最多,说明了政治权力与社会权力的约束都较弱。  再以清代为例。核心区是政治大脑的京畿与经济心脏的江南,由运河一线沟通连系。边陲区是沿边各省,而中间区是内地各省。论经济水平,江南不仅有高度农业,也有所谓市民经济的工商企业。京畿则由江南哺养,京津一带也有高度经济发展。两地都无极大的大地主,岁歉时两地也少饥馑。边陲地区中,不论蒙疆或沿海,都有若干对外的贸易,不全属于中国的经济体系。闽广的家族组织及北疆与西南的地方豪强,其对于个人的约束与控制力之强,为内地所无。中间区如陕、豫、鄂、皖及长江中游,每有歉岁,即有大兵。几次大规模的民变,或者起于此地(如白莲、如捻),或者起于别处而以此地为主要活动地区(如太平天国)。 汉代、清代两例,颇足说明三层分区观念的意义。Charles Tilly在讨论西欧几个近代民族国家形成过程时,颇注意各地区的地缘政治条件,并由此说明各国内部结构的歧异(Tilly,1975:601—638)。中国内部没有分裂为若干独立国,其缘故一则在文化的凝聚力,一则在全国性经济交换网继续的扩展,不断将全国吸入一个整合的经济结构。然而各地区域的地理特色及其在全国政治与经济体系上的相对地位,终究会造成若干区域性的分歧,从而影响若干历史事件的发生及发展过程。 以上所指陈为空间性的因素。另一个该注意的现象是时间性的因素。历史本是绳绳延续的时间流,抽刀断水,永远不能切断前浪与后浪的推移。功能学派在社会科学的领域有重要的贡献,然而功能学派的理论只能解释某一时刻内各制度之间的依伏呼应,对于历史性的演变颇难有令人满意的解释。马克斯·韦伯的制度化(institutionalization)及传统化(traditionalization)的理论几乎指出了事物在时间流上的发展。Robert Merton提出负性功能(dysfunction)也几乎说明了事物不能永远具有同样的功能。然而一直到最近,才有社会学的理论正面的处理时间这一个因素(Giddens, 1979:198—222)。 历史学是特别针对演变的研究,其着眼点本是时间。同一事物,经过岁月的迁移,其本质即已不同。在中国历史上,朝代由兴而衰,由治而乱,大家已视同常识。又如中国列代都有内朝逐渐演变为外朝,而由皇帝身边秘书组织取代为新内朝的现象。这也是制度演变的常例。若以功能逐渐转变为负功能而言,中国历史上的文官系统,往往由小而变大,冗员日增,其后果即是由正面的服务功能逐渐变成尾大不掉运转不灵的恶性官僚化。汉代的刺史,清代的督抚都是由督察性的职位转变为实务的行政职位,也当视作出现负性功能的现象。清代国家的军队,由八旗被绿营取代,绿营被团练取代,团练被新军取代。新者已生,旧者不去,陈陈相因,成为国家的大负担。皆是制度在时间流中转化的例证。 上述只是随着时间进行而生的转变,人际关系也有由一种形式转变为另一形式的现象。人与人相处,其间终有制人及制于人两种地位。制人的地位,也就是权力(power)。一般对于权力的了解,每以为是一种单向的约束与控制。Giddens始指出,权力也是相对的,施者与受者都有一分影响在内。为此,权力有逐渐稳定的趋向,由特定的约束与控制转变为具有名分的优劣(Giddens, 1979:88—110)。Giddens的观察与Etzioni的分析颇可互相发明。Etzioni认为权力有三种:强制的(coersive),以力制人;利禄的(remunerative),以利诱人;名分的(normative),以义服人。同时,接受约束及控制的一方,在其服从的程度上,大有差别。对于强力的反应是面服心不服,对于利禄的反应是计利害,对于名分的反应则是道义上的诚心悦服。三种服从方式与三种权力形态是相应的。理论上,其他六种配合方式未尝不能存在,事实上则以这三种相应方式为常见(Etzioni, 1975:3—16)。这三种相应的方式,都会有渐趋合法化的趋势;甚至因为合法化的过程,以力与以利建立的权力很有可能发展为名分的权力,使社会组织更为稳定(Etzioni, 1968:360—381)。 上述由某种权力形态转化为另一种形态的过程,并不是老化的后果,然而也仍是时间流上的转变,属于结构内在的转化。处理历史上的许多变化,这种转化观念极为有用。举例言之,中国朝代的建立,未尝不经过以力制人的阶段,而到政权合法化之后,政治权力就演变为名分型了。清代以异族入主中国,经过顺治、康熙两代,政权就已经合法化,此是最显著的例子。中国的田东与佃户之间,原本只有经济上的租佃关系,然而这一层关系也会转化为近于主从的名分关系。社会关系的转化,与时间流有关,时间却不能必然地导致转变。中国历史上,儒家的人伦与名分观念,殆使这种转变更易于发生。 归结上述讨论,可知时间的进展,可以使事物与制度的正面功能老化而成为负性功能,也可使社会关系由特定的畏威与功利的形态转变为稳定的名分关系。各种事物与制度的老化速度不属同步,各种不同的社会关系也未必同时转变。变化步调的参差遂可以造成大体系中原本已经适调的各个部分之间,发生抗拒或推移,以求获得新的均衡与适应。以汉代早期的历史为例。汉室政权由战场上的胜利得来,是以高祖以至文帝,三世的政权都由帝室与功臣共同维持。但在汉室的合法性确实建立之后,汉室势须摆脱少数的功臣子孙把持政权的局面,转而发展更广泛的社会基础,培育以察举为登庸孔道的士大夫集团。景武二世诛灭汉初功臣子孙及地方旧豪族,都是这个求调适体系中的新成分。再以清代军队为例。军队的老化过程极为短促,无论八旗或绿营都不能长久地维持正面功能。相对的,文臣系统由于科举的制度化,长期保持其活力。于是稳定而保持正面功能的文臣系统终于占了上风,到太平军起义的时候,团练就归文人组织与指挥了。这一番转变的后果,使清室皇权沦落到易受士大夫操纵的局面。当然,清代的权力体系面临种种新的调适,牵一发而动全身,衍生的后果还不止于此。此处只举其一端以说明任何均衡(equilibrium)事实上都处于动荡之中,无时不因其中某一部分失去同步功能,而必须重新安排各部分之间的关系,寻觅新的均衡局势。 以上论到研究中国历史时必须注意的空间与时间两方面。在讨论过程中,本文涉及了社会、经济、政治与意识形态四个领域。这四个领域恰是任何复杂体系的四个面。复杂的体系,都为了组织人群以运用其资源。利用资源生产更多的资源及促成资源的流动,是经济的范畴;分配资源是社会的范畴;维持资源的运转及分配的秩序,是政治的范畴;说明及解释以上各种行为,而以符号作为解释的表征则是文化的范畴。这四个面的内容及如何安排这四个面之间的相对关系,则每一个文化体系各有特色,也各有其发展的过程。下文将讨论中国体系中这四个面的内容及其间的关联性。 先讨论经济面。《尚书·大禹谟》:“水火金木土谷惟修,正德利用厚生惟和。”颇说明了人类文化的目的在于利用资源,促进人群的生活及保持人群的和谐关系。利用自然资源的方式甚多:农牧渔林工商无不为已见的方式。中国人的祖先由新石器时已选择了农业为基本生产方式。至晚在战国时代,中原的牧地及林地已逐渐变为农地。汉代的农耕技术,已发展到精耕细作的水平,而在人多地狭的核心地区精耕农业已将畜牧业及工商业逐渐排斥。劳力密集的精耕制,固然能得到较高的单位面积产量,然而相对地要维持较多的劳动力,俾在农忙时投入生产。为了在农闲时,劳动力不致投闲置散,中国农户发展了农舍手工业,以代替城市中萎缩的工场生产,提供加工产品。另一方面,最经济的精耕制必然会逐渐专业化,生产当地土壤及气候最适宜的作物。于是专业作物区与另一个专业作物区之间,也就难免因交换而产生贸易。在汉代遂因此而发展了精耕农业与市场交易相配合的农村经济。我以为汉代以后的中国经济继续保持了这种农村经济的特色。 在中国两三千年的历史上,这个经济制度有其来龙去脉。大率言之,西周的农业相当粗放,比较适于大规模的农田经营,相对应的是贵族庄园制,农庄内部是相当自足的。交易行为大约也在贵族手上,主要的交易项目不外珍贵的特产,供上层阶级享用。在春秋列国都有开拓土地的需要时,庄园制下的大量劳力,投入了辟草莱的开垦工作。林地及牧地在《左传》中还颇多见,而在孟子时已变成濯濯牛山,只在记忆中还有过林木丰美的景观。战国时代是由粗放农业进入精耕农业的转型期。各国之间的疆界使中原三晋及齐国的众多人口尽可能利用已用的土地。精耕技术由此逐渐发展。诸国之间交通频繁车辙马迹交于中国,对于发展区间贸易自然有重要的相关性。 汉代的精耕农业发展有其时代的背景。一方面由于中原核心区因人口众多而有增产的必要,另一方面政治权力对工商业的压制政策,使农村生产一枝独秀。精耕农业不能在大面积的农田上进行。劳力密集的工作有颇高度的工作动机, 更不能靠农奴或奴隶的集体劳动。因此汉代的农庄基本上是小面积的。即使常有大地主握有大量土地,农田经营的方式大约以佃户耕种小片土地为主,而不是大面积上的集体耕作。三国以后,中国分裂为南北。南渡的汉人,进入广大的南方,土地有余,土壤肥沃,精耕农业无其必要,是以大面积的庄园由农奴耕作。北方的人口减少了,进入中原的五胡,武力掠夺土地,强迫汉人生产;而汉人孑遗集结在地方领袖(大族)的农庄上,也发展了庄园制的经济。 隋唐以后,南北已垦地与人口比例逐渐减少时,小农庄的精耕制才逐渐恢复;而自给自足的庄园又逐渐被交换经济取代。三国至唐代的自然经济,当视作精耕制衰退的后果;而五代与宋以后复现的货币经济,当视作精耕农业恢复后的结果。同理,宋代以后,中国核心区,几乎只有租佃或自耕小农庄的经营,没有大型的庄园及集体耕作。 中国的精耕制,与众民少土的现象相伴相随。中国的边陲地区土地广袤,按理应有大量的移民移殖到边陲。然而精耕制下的农田,往往是几代人的辛苦经营,农夫不愿离开这一片经营许久的好地。因此中国人安土重迁,移殖的人口只是溢余的人口,移民并不能降低人口的饱和密度。移殖的人口在新土地上,往往也密集地居住在最好的谷地或平原,人口不到饱和点,不再更进一步地移殖不毛之地。于是,即使在新土地上,移民又很快地用密集劳力改变粗放农业为精耕农业。中国土地不为不大,移民开拓新土地的速度则相当缓慢。三千多年向南方开拓,到今天,西南各省人口的分布仍旧很不均匀。这种安土重迁的习惯,使中国经济形态始终为小农精耕与市场交换的农村经济。技术的进步及新土地的开拓,只是增加农业人口的数量,不能改变农业经济的本质(Elvin, 1973:285—319)。 在农村经济网络之下,中国城市只是全国交换网里面的集散中心。城市与农村互相依赖,Skinner称之为一个金字塔下的各个层级(Skinner, 1964:3—43)。中国的城市与农村关系,迥异于西欧近代以前城乡对立的局面。为此之故,传统中国的财富与人才并不集中于城市,反而相当的扩散分布于广大的农村。在近代,中国经济结构因纳入世界系统而起了极大的变化。对外贸易的通商口岸,并不是传统中国的产物。近代中国有城乡对立与疏离,这是今天许多发展中国家共有的现象。 其次,论社会组织与社会关系。人群的结合可有许多不同的方式。以血缘结合的为家族,但是家族的周延仍有许多方式,地缘结合为邻里乡党,其周延也大有伸缩。此外,以信仰结合的,是敬香团;以年龄结合的,为人类学上的年龄群;以出生结合的,为种姓(Cast);以职业结合的,为工会;以志趣结合的,为近代的党派及种种俱乐部。各种可能性中,本无孰优孰劣的区别。中国的社会组织,选择了血缘与地缘两个方式,而尤以血缘团体的家族与宗族为最重要。 中国历史上宗族的出现,商代组织如何,颇难稽考。周代的宗法制,本是姬姓贵族为了保持团结与认同而发展的组织。小民百姓并不在宗法系统之内。到了春秋战国,社会变动剧烈,贵族宗法系统已不再生效,小民百姓也可能有家庭,而未尝有家族或宗族。 秦法鼓励分异,更不利于宗族的发展。汉初重乡里组织,可能地缘团体比血缘组织更有影响力。另一方面,皇权的建立,天子之下,齐民均业,家族与宗族不再是贵族阶级所独占。儒家伦理中,孝的观念与精耕农业对劳力的需求,二者配合遂使家族组织普及于中国。东汉开始的向南开拓,延续到南朝。移殖的人群,往往依赖家庭组织向新土地进发,也在新土地上落户生根。政治权力鞭长莫及的地方,家族担任了主要的社会控制功能。五胡进入中国,北方的汉人也依靠家族为自卫的组织形态。《颜氏家训·风操篇》指出南北风俗不同,在亲属称谓方面,南人在三代之内尊卑长幼极为清楚,此外则凡同昭穆,不论亲疏,以兄弟相称,长辈则以尊为称。对外人则一概称为族人。北方风俗,不论远近,概以从叔为称。表面看来,北人互称较亲密,实际上则只是一个广泛而松懈的组织。南人的宗族组织,三代之内关系清楚,当是较严密的亲属单位。逾此便只以族人相称,便仅是核心单位的外延了。两者相较,南人的实际亲属单位较小,北方的则周延较广泛。大约南方为新开拓的移殖地,一起行动的单位,不会超越三代亲属。北人留在原来居地,歌于斯,笑于斯,聚族于此,遂族属较多。《颜氏家训》同篇,南人重别离。在新开拓的地方,一去故地,别易会难,足以说明南方族属较小的原因。隋唐高门大族,重视谱系,当兼顾南北之俗,一方面肯定近亲族属,另一方面与别的房分,保持了联盟的松懈关系。中唐以后,谱学衰微,则是联盟关系不复存在了。宋以后,宗族不是高门大族所独有,庶民以儒家亲亲之谊也把三代五服之内的亲属视同家人。然而更大的宗姓组织则事实上已不过具文而已。宋以后的制度,虽仍有南北之分,大体言之,在上层阶级族制较严,在乡村族属较大。在南方闽广新拓地区,族大而时有房分的分裂为新单位,仍与南北朝时南方情形相同(Maurice Freeman,1958&1966)。至于近代,都市化现象日剧,族制渐消失,只有核心家庭是真正的亲属单位了。 在强烈的亲亲观念下,中国发展了不少模仿亲属的拟似亲属组织。海外的宗亲会,只认姓不问谱,是一种拟亲组织。秘密社团成员以兄弟互称。各业师父与学徒之间,亲同父子,都是模拟血缘团体的社会关系。如谓血缘组织之为中国最重要的社会团体形态,也就不为过言了。 相对言之,地缘组织的约束就小得多了。汉初邻里乡党的作用甚大。此后则地缘与血缘有时重叠,表现为单姓村。大体言之,虽然有远亲不及近邻的谚语,邻居到底不如亲属。然而在血缘组织较弱时,如在宋以后都市化的现象较强的情况下,邻里的作用就大了。通俗文学作品中的里闾小民(如武松杀嫂一段),邻里有相当密切的关系。在Skinner的集镇系统理论中,地缘单位可大可小,颇有伸缩余地(Skinner, 1971 ff)。此中经济意义,大于社群结合的意义。不过,凡遇全国商品交换网因内乱外患而分裂为地域性的网络时,地缘组织无疑会有更大作用。此外,中国方言歧出,也是突出地缘关系的因素。海外侨民组织,同乡会的力量不比宗亲会小,即因海外已不在国内全国交换网中,地缘单位不能再有伸缩余地,反而成为固定易知的社群了。 在经济与社会之外,当再论政治组织。西周封建,贵族对于小人,全是以力制人。贵族彼此之间,则有以利相结的封建,而以亲属与名分,加强其联系。封建既久,上下之分已定,政治权力的合法性也就奠定了。春秋战国时期,各国政治权力不断地经历重组过程,最后确立了君主为雇主、臣僚为被雇者的相对关系。这种关系,经秦汉统一,成为皇帝与臣僚之间的基本形态,诚如俗谚所谓学成文武艺,货与帝王家。儒家的伦常观念,给这种利禄结合的形态加上了一层名分关系。天命无常的惟德理论,又对居于雇主的君主加了一层约束,使君臣二方面都从属在德行的原则下。汉代政治已开始有此特色,此后则以宋代的政治最为儒家伦理化。君臣之分已定,也可看作韦伯所称的制度化。 中国的政治权力,因其着重德行而导致中国官僚组织发展为具有独特势力的政治因子,足可与君权相抗衡,政治权力遂常在强制型与名分型二端之间动荡。君权每欲逞威肆志,儒家化的臣僚则每以德行约束,以名分之故自制,不过分压倒君权。表演于实际政治斗争上,则为君主挟其恩幸、外戚与宦寺构成轩轾的一端,内外臣工则依仗行政权力构成轩轾的另一端。韦伯认为典型的官僚组织是纯粹技术性与服务性的(Henderson &Parsons, 1974:329—341),然而在中国的官僚组织,因其拥有儒家理论的解释权,其重要性就远超过韦伯的典型官僚组织的专业性了。中国的官僚组织因此有意理性格,也有特定的取舍标准,并不是为任何政治权力服务的盲目机器。 官僚组织可发展为完全驯服于君主的政治工具,也可发展为求自我利益的自主性组织,历史上的情形当然在二端之间(Eisenstadt, 1963:276—281)。在中国,官僚组织毋宁具有偏于后者的倾向,主要原因当在于有其自我延续的制度,或以察举征辟,或以考试登庸,选择一代一代的接棒人。尤重要者为,有儒家的意识形态为思想的依归,以保持其目标方向。当然,历代官僚组织又可大致分为两种类型。南朝至中唐,世家大族把持进身之阶,使官僚组织由一小群社会上层垄断——这是以团体自身利益为目标的自主型。唐宋以下,以经义取士——这是以延续团体自身意识的自主型。汉代察举当属于这两者之间的混合型。 官僚组织有其特殊的功用,在马上得天下的皇权必须依赖士大夫治天下。官僚组织有其自我延续性;皇帝可以任命官员,皇帝不能任命士大夫的身份。两个因素加在一起,中国的官僚组织有两个方面:一方面,百官臣僚的正式组织,是政权运行的重要成分;另一方面,士大夫(或缙绅)构成正式政权系统以外的非正式政治权力。二者之间当然是不可分割的:正如Peter Blau在其对官僚制度研究所下的重要修正,非正式的人际交往与消息传递,不仅可以补正式系统运行之不足,有时甚而更有过之(Blau, 1964:221—222,285—286)。在乡的缙绅,与在朝的官员之间,或则本为亲友,或则有互利的交往、交情构成了非正式的权力网络。非正式网络与政府的正式机构同样上通下达,二者原是平行的。不过由在乡缙绅发动的交情网以地方为出发点,其动向是由下而上的,异于政府行为之由上而下的动向。本文曾提到中央与地方的对立关系。正式官僚组织与其孪生的缙绅非正式网络,遂构成双向的交通,皇权至多只在正式官僚组织上产生作用;皇权根本不能介入由下而上的非正式系统。因此,中央与地方有不可解决的冲突时,无论孰胜,当时的皇权大约总成为牺牲者。东汉地方势力高涨,倒霉的是刘姓政权。清末疆吏权重,变法者多以省份为变法单位,终于导致清室覆亡。中国历史上,分裂的局面约占整个时间的三分之一。本文前面曾引Skinner的理论,谓经济自足的地方单位,其周延颇有伸缩余地,大者兼数省,小者不过州县之一乡。凡中国分裂时,地方政权未尝有人才不足之叹,主要即由于缙绅的非正式网络原是以本乡本土为其运作的基础。 论政治权力时,当然不能不论及军队的功能,因为中国的政治权力,即使由征伐起家,往往很快即转化为名分型的权力,象征强制型权力的军队遂不能不退居于次要的地位。不过,如逢皇权与士大夫权力发生冲突时,军队的偏向就举足轻重了。每在国家分裂之时,武人便以军阀身份扮演主要角色。基本上,武人主政的情势,当视作强制性政治权力尚未合法化(或也可认为合法化过程流产)。在武人主政的割据地区,武人不能不用当地士大夫辅政。事实上,这也是皇权与士大夫势力共天下的一个雏形。 最后,必须讨论中国历史上的意识形态。经济决定论和结构决定论都以为历史过程中个人不能有多大的抉择,以影响演变的方向。马克斯·韦伯及杜克汉强调意识形态对行为的影响。前者认为信仰确定了行为的价值,后者认为理念的规范使个人的行为有所遵循。吉登斯(Giddens)由韦伯的理论基础上更进一步,以为人在有所抉择时,对于其所处的社会体系具有充分的了解,而其所作所为,往往依据其意志,并因此而对于其社会体系有所兴造或再现(Giddens, 1979:1944)。由此推衍,一个文化系统的意识形态与社会成员的作为,事实上当有行为不断适应理念,却也不断修改理念的过程。中国历史似乎可为这个观点提供佐证。 以天命靡常为政权合法化的依据,自此以后,中国的政治哲学始终在这个基础上开展。孟子的君臣行为相对论及汉代的天人感应,逐步走向天视自我民视,更走向宋代以性理及伦常纲纪为政权的根本。这个过程中,一方面可以有黄巾以至白莲教的肯定臣民的权利,另一极端可以有纲常万古不能改变的保守论调。不同的理论支持不同的行为,而不同的行为也提出不同的理论。不仅儒家思想有如此弹性,释道也都有广大的伸缩幅度。 然而,反过来说,中国历史上的治乱也总是在这几家意识形态的规范下发展。以历史上的农民战争作为例子。汉代的思想界关怀的是形而上的宇宙秩序,遂有董仲舒扬雄诸人为汉室肯定一个皇帝治下的宇宙秩序,而黄巾起事的口号也是迎接新秩序的来临。佛教传入中国,宇宙秩序被众人的内心世界取代了。不论是弥勒抑或明王,救世主带来的是拯救个人的苦难,新天地并不必定是新秩序,而只是排除了现世诸苦。再以人性观念的演变为例,由汉代天地人三才的理论,变到宋代的性理,而变到明代王学人人都可为尧舜。以佛教教义的演变为例,唐代诸宗派,逐渐澌灭,而兴起的是净土与禅宗。凡此,都说明了中国历史上意识形态的特点是由形而上走向俗世,由集体理念走向个人理念,整个趋势与社会群体的逐步平等化及皇帝下特权阶层人数日少而齐民百姓渐多这种演变的总方向是一致的。同样的趋势表现于经济发展方面,则是核心区逐渐扩散,全国各区间的富足差距逐渐缩小。城市日多,行业日众,小民生活也大致日益提高。Karl Mannheim把思想分为乌托邦与一般意识形态两种。前者揭橥新体系为向往的目标,后者则为传统的体系辩解与肯定(K. Mannheim, 1936)。在中国历史上,一般意识形态出现频率远比乌托邦出现的频率为大。其中缘故,当由于中国的社会经济体系,须在安定与平衡中发挥最大功能。动乱,即使为了求改进而起的动乱,绝不免搅动平衡的状态。因此,即使具有反叛性的释道及农民信仰系统,往往发展一套自有的传统,难得出现完全翻新的思想体系。儒家有一个道统的观念,士大夫持此观念站在与皇权法统平等的地位,争社会的领导权。同样的,释道以至白莲、洪门,都多有相承的传统。欺师灭祖是秘密社会最忌的戒条。中国思想基本上具有维持现世已有秩序的稳定性格,与社会、经济、政治三环的特性相应而发展。 总之,中国文化的四个范畴,相应相生,合为一体的四面,其主要内容都在维持一个流转运行的平衡体系,各面之间的相互关系,可参考下页图:  体系分解示意图 ABC面:经济范畴 ACD面:社会范畴 ABD面:政治范畴 BCD面:理念范畴 AB:市场网、城乡的整合系统 AC:精耕细作的小农经营 AD:官僚制度下君权与士大夫社会势力的相合或对抗 BC:义利之间 CD:五伦与修齐治平的扩散程序 BD:道统与法统 本文原载于《食货月刊》(1981年第11期,201-210),后收录于《求古编》,转载自“勿食我黍”,未经授权禁止转载,经授权转载请注明来源! (责任编辑:admin) |