|

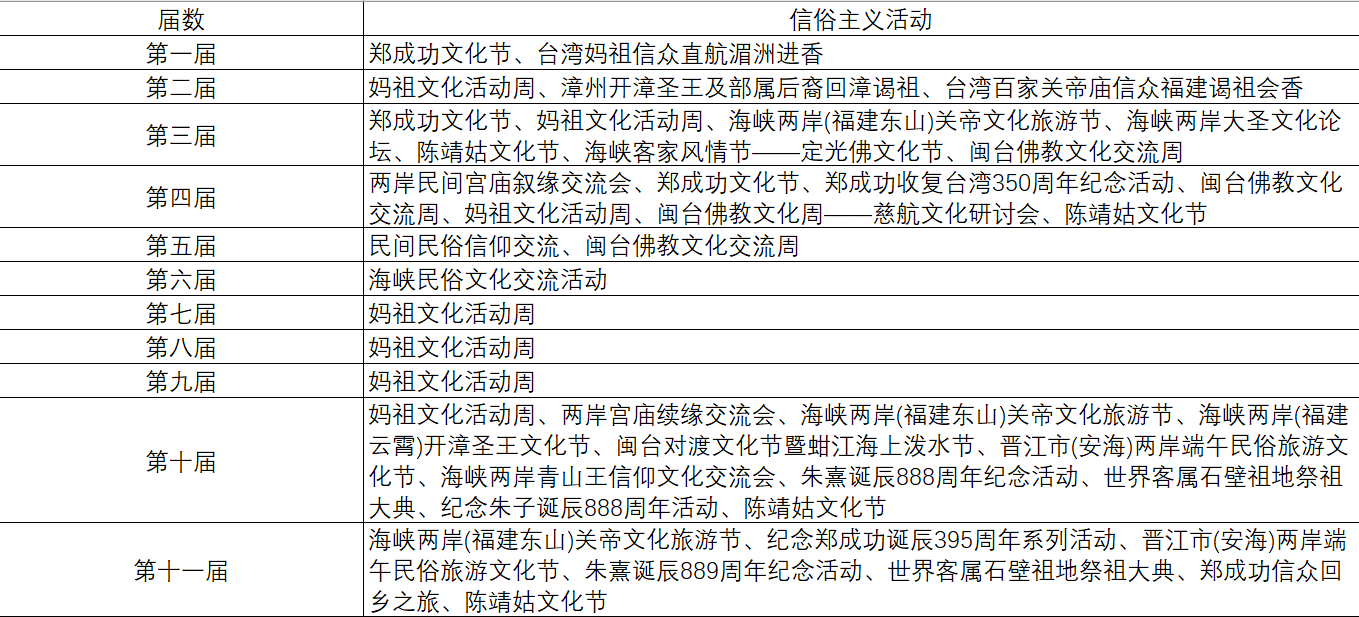

三、遗产性记忆:不同场域的信俗主义 当代中国民间信仰的传承与复兴,同样是同各个层级的“信俗主义”操作有着紧密的勾连,并带有明显的地方主义、群族(民族)主义、理想主义的集体情结。如果我们进行一些“理想型”划分的话,会发现当代中国的信俗主义在不同场域中都有其丰富的存在样式,其中政治化、族群化、经济化等类型是最具典型性和代表性的。而这些类型之间也是相互交织和镶嵌的,只是在不同的信俗主义实践中各有侧重而已。我们更不能简单地用“伪(假)民俗”或“破坏原生态”的帽子来看待中国的信俗主义浪潮,而是应当将它视为适应百年来的民族-国家构建及其现代性诉求的一种文化复兴现象和民俗发展的历史常态。这些融入国际非遗话语体系或跨境性华人文化圈的信俗主义实践既是脱敏化、正名化的方式,也是国家和地方力量共建其社会治理体系及其文化自信(自觉)的路径。 当然,信俗主义在不同的语境下会有不同的存在样式,而不同的语境也赋予或定义了信俗主义不同的内涵。特别是在“政规教(信)随”的中国场景中,不同场域内的信俗主义有效地刺激了“信仰记忆”向“遗产性记忆(信俗记忆)”的策略让渡,从而真实地反映了中国权力结构的历史韧性及民间信仰形态的自我调适能力。一定程度上说,作为“信仰”的民间信仰只能在信俗主义的策略性运作中,才能适度拥有等级性的身份或优等生的名份。以信俗名义存储的遗产性记忆的运行机制,尽管始终在尝试凝聚一些世俗权力和意识形态的共识,但也让变形、变容的信仰记忆获得继续有效存在的功能性意义,从而有了面向当下和未来的现实可能。统一性的遗产性记忆由此也是信仰记忆存在的家。 1.政治化的信俗主义 所谓政治化的信俗主义,是指基于现代民族国家的政治或文化认同构建的目标,借用各类信仰民俗传统为情感联系纽带,来加强或扩大区域间社会团结的一种民俗实践。 诚如宗教社会学家杨庆堃所指出的,中国“弥漫性宗教信仰和仪式发展为有组织的社会体系,成为社会组织整体的一部分,以其有组织的方式出现在中国社会生活的各个主要方面,发挥着广泛的功能”,其中有些“寺庙崇拜仪式强调官方和政治秩序的运作,主要包括供奉那些被神化了的人物,这些神化了的人物是作为百姓、政治和军事价值的象征而存在”,而“‘以神道设教’的基本观念通过民间信仰,成为传统政治制度中一个固定的组成部分”。因此,借助民间信仰寺庙(传统的官祀与民祀)在社会生活中的公众性,来相应进行政治场域内的信俗主义运作,本身就同中国混合宗教的传统之固有的社会政治功能相吻合的。尽管作为政治制度一部分的官方崇拜早已消失,然而民间信仰依旧能够借助一些伦理-政治性的祭祀性或礼仪性的规范,给予民族国家提供有益的文化统合功能。 其中,举凡涉及台海两岸或海外华人华侨“统一战线”的信俗实践举措,无疑是最具代表性和象征性,俗称“信仰搭台,统战唱戏”。这类政治化的信俗主义实践,往往是同民族国家的“爱国主义”或“国族主义”之“文化统合”惯性密切相关的,因此也具有连续化、年度化、规模化等等特征。诸如,台湾问题作为中国内战的政治后果,“国家的完全统一”是“大一统”传统的中国当且仅当的“正统性”诉求,与此相应地,通过统合两岸民间力量,强化海峡两岸共同的集体文化记忆(俗称的“圣脉同宗,血脉同源”)来成全同胞间的“心灵契合”,自然是合情合理的情感诉求。各类方兴未艾的海峡两岸信仰联谊、祭典等都是这类信俗主义的表现形态。 另外,在“一国两制”的政治设计中,香港、澳门与内地的文化统合同样是非常重要的。这类政治化的信俗主义的承载主体主要由相关的中央主管部门、地方政府和地方信俗团体来联合完成的,其中地方力量往往会充分“借势”来实现地方主义的目标,比如发展地方旅游经济,推动地方文化产业,构建地方文化名片、扩大某门类信仰事项的信仰版图等等。而在国家级以及福建省、广东省的信俗类、祭祀类非遗名录中,其中与港澳台地区信俗相通的名录,占据了相当大的比例,特别是福建省级非遗名录,有些就直接挂上“闽台”二字。在这类多方达成共识的“信俗共建”之中,卷入民族国家的内部统合的信仰民俗的再生产过程也变得更为复杂了。 讨论当代政治场域内的信俗主义的实践,每年度“海峡论坛”无疑是一个很典型的案例。首届海峡论坛于2009年举办,目标是贯彻落实总书记、国家主席胡锦涛在纪念《告台湾同胞书》发表30周年大会上的讲话,以“扩大民间交流,深化融合发展”。海峡论坛至今已持续举办11届,取得良好的宣传功效。而每届论坛都会涉及两岸的宗教信仰方面的交流,相关议题我们列表如下(部分文化节目涉及祭典,故列入):  在每年度的“海峡论坛”中,中央或地方层级的政治化的信俗主义目标是相当清晰的,就是推动两岸民间文化交流和国家统一的历史进程,同时也配合经济化、旅游化的地方民俗主义的现实操作。例如,目前中国涉及各层级的妈祖信俗共有114个项目申遗成功。2018年农历三月二十三日是妈祖诞辰1058周年,各地纷纷举行了庆贺祭典。其中,来自海内外的102家宫庙代表、信众齐聚福建湄洲,以“同谒妈祖共享平安”为主题,举行了“升幡挂灯”仪式。以“妈祖文化·海洋文明·人文交流”为主题的第三届妈祖文化论坛也同时举办,以期“加强一带一路文化建设和命运共同体意识”。会议发布了两岸专家学者合编的《妈祖文化志》《湄洲妈祖祖庙志》。农历九月初九日,湄洲岛举办了纪念妈祖羽化升天1031周年纪念活动暨海峡两岸共同海祭妈祖典礼、“赞歌颂党恩·礼乐献妈祖”莆仙十音八乐大汇活动。湄洲妈祖圣像还于10月20日到25日首次巡游菲律宾,据说这是中菲合作举办的有史以来最大的民间文化交流活动。此外,湄洲妈祖祖庙分灵澳洲,赠送巡安服饰、器具等85套给悉尼天后宫。 此外,像泰山敬天祈福大典,也成功举行了数年,是一个更具有历史合法性的信俗主义的案例,它的遗产性记忆的话语建构,来自于中国“大一统”的国家祭祀——五岳祭典,因此它政治性的历史象征也变得更为不言自明,以期强化国家历史意识和中华民族自豪感。如2018年10月13日,海峡两岸暨全球华人敬天祈福仪式活动在山东泰山举行,全程遵循古礼,分迎神、行初献礼、行亚献礼、行终献礼、敬天祈福、彻馔和送神七个环节。该活动由山东省政协文史资料委员会、政协泰安市委员会、山东省海峡两岸经济文化发展促进会指导,九州文化传播中心、罗浮山国学院主办,目标是“通过传统仪式加强两岸往来交流,共同弘扬中国优秀传统文化,增强中华民族的团结精神”云云。28 2.族群化的信俗主义 所谓族群化的信俗主义,是指借用某类信仰民俗形态的象征符号,来界定、强化甚至动员特定族群(如各民族或汉语方言群)的身份认同、文化认同的一种民俗实践。 这种族群场域内的信俗主义之所以具有可操作性,同样有其历史的必然性。毕竟,中国各族群之多层次的神明体系(祖先神、自然神、英雄神等等)及其观念体系、仪式框架,一直是同世俗的社会政治制度有着紧密勾连的。尽管民间信仰的主体是社区的保护神体系,但同样有一些关系跨区域的族群祖源的高位阶的神明,能够成为某一族群共有的生活方式的象征。由于族群化的信俗主义同样可以“被神学性地、仪式化地和组织化地渗入世俗团体中”,因此它可以借用其在族群的社会结构和社会生活中的地位,充分发挥其族群动员的关键力量。这类民俗主义难免过度地想象、营造、传播族群间的文化差异性,是文化相对(多元)主义或文化民族主义的产物。它在传承、保护和发展特定族群的文化遗产,防止边陲少数民族地区的“文化中断”以及推进族群内部的有机团结、提升族群的自豪感等方面,具有其相当独特的文化统合功能,但也存在着某种本质主义或原生主义的问题,容易导致限定和固化族群边界,从而引发族群间的身份分化乃至文化冲突、民族冲突等问题。 诚如王明珂指出,在族群认同领域,主要有工具论和根源论两种主流理论。工具论称,族群认同是人们资源竞争与分配的工具,面对资源竞争,人们会主动修改自己的族群认同,形成新的、人为的族群记忆。根基论称,族群认同的根基感情,来自成员共同的祖源记忆。当族群成员在面临资源竞争与分配的时候,往往会有“结构性失忆”,主动修改自己的族群认同;此外,有关祖源的集体记忆同样是客观存在的,仍然在发挥作用。中国方兴未艾的遗产化运动,亦是“族群化的信俗主义”的生成机制和催化剂之一,而信俗形态只是其中构建文化身份和价值标准之最核心的元素。需要注意的是,族群化的信俗主义,其浪漫主义、理想主义、情感主义的色彩是相当鲜明的,因此同样具有排他性的文化操作。 根据统计,在国家级及各个省级的信俗及祭典非遗名录中,其中冠以某某族而非某某地区的名录占有相当大的比重,诸如云、贵、粤、宁、川、蒙等少数民族聚集区的省级非遗名录的表述特别明显。比较有意思的是西藏自治区的省级非遗名录,直接挂上“藏族”开头的反而比例较少。特别是某类共通的传统习俗,也被冠上不同的族群名号以突出各自的文化差异性。如萨满教习俗,就列有满、蒙、鄂温克、达斡尔、鄂伦春等族。 当我们将挂上某个族群或民族的非遗名录整合起来时,早就集体想象并设定好了这个族群的边界,从而建构出其整体性的文化形式或谱系。诚如巴斯所言,“这种历史产生了大量的各自互不相关的民族,每一个民族拥有自己的文化,作为一个孤岛每一个民族构成了可以合法隔离的社会而得到描述”,这是“选择把族群的文化承载要素看成他们最基本的特征”,“人们被引导通过文化的形态特征来识别或区分承载文化的族群”。而同承载文化单位相配合的族群化的组织类型(如申报单位)和文化边界也被有机建构起来了。 在此,笔者特别记述下一个独具代表性的族群化的信俗主义的个案,即各省区围绕着炎黄与蚩尤之争的历史公案而持续开展的民俗实践。近现代中华民族的国族建构和想象,反复涉及到“黄帝”或“炎黄”的祖源记忆与认同的问题,如抗日时期国共两党共同公祭过黄帝陵,毛泽东还亲自撰写祭文。国家级非遗名录也列入“黄帝祭典”和“炎帝祭典”。每年的公祭报道已经相当多,篇幅关系,不再多议。 根据《史记·五帝本纪》记载,轩辕黄帝“以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。”《史记·封禅书》又称蚩尤为战神,“三曰兵主,祀蚩尤”。近几十年来,随着民族区域自治政策的有效推行,中西部如湘贵川等苗族聚集的省区,蚩尤信仰已经不断获得了越来越深的祖源记忆建构,并通过各类实体性的集体祭祀来强化苗族的族群认同,或者升华为与炎黄并列的“中华人文始祖”认同。而在汉族为主体的地区,围绕着蚩尤信仰的民俗资源的操作同样越来越多。从战神、苗神到人文始祖,蚩尤信仰也进一步朝国族主义的话语构建方向成功迈进了。 如果说黄帝、炎帝信仰主要建构的是“一个被国族化了的汉族群体”(华夏化),那么蚩尤信仰建构的就是一个内陆化、边疆化的苗族群体,其实一定程度上对冲并消解了以“炎黄子孙”为号召的近现代中华民族叙事。透过强化炎帝、黄帝和蚩尤三个“文化英雄”的象征符号的历史记忆,汉苗的族群和文化边界进一步被建构起来了。当然,当蚩尤与炎帝、黄帝一样,从苗族始祖化身为中华民族“人文始祖”之一的时候,我们又看到了“中华民族多元一体”观念之契入,即通过共祭“三祖文化”,来表达中华民族共祖共源的文化认同感。这种民俗实践试图将历史文献中描述的绝对竞争关系转化为部分的共生关系,以期在汉苗之间重塑一种良性共荣的族群关系。其实,这类理想型的民俗主义塑造,依旧没有脱离文化民族主义的窠臼。一个民族国家的文化统合成功与否,更应关注“国民文化”的构建,而不是“族民文化”的发明。值得注意的是,时下的炎黄祭典仍然兼有族群化和政治化的宏大叙事,比如海峡两岸多次举行共同的公祭,同样属于主体的中华民族主义的集体记忆。因此,这类族群化的信俗主义的实践,尽管体现了传统“华夷”观念的变容,却也并未脱离“内聚型的中华民族主义与分离型的内陆边疆民族主义之间的竞争”。二者同属于划定族群的身份与文化边界的信俗主义建构,彼此间亦蕴藏着对冲性的张力。 3.经济化的信俗主义 所谓经济化的信俗主义,是指从地方的经济发展或文化旅游等市场目的出发,主要针对地方信仰民俗的再唤醒和再发明的一种民俗实践。 与族群化的信俗主义企图对记忆之场域的神圣化取向不同的是,这种经济场域内的地方文化的再生产,用流行的话语就是“信仰搭台,经济(旅游、观光)唱戏”,公共展演的色彩相当的浓厚,但也有力地带动地方的社会关系网络的热络连结。其实,政治化和族群化的信俗主义同样杂糅着商业化或观光化的世俗性目的,只是不是作为明确的主旨而已。我们只是根据不同的场域而进行理想型的区分罢了。在种种信俗主义的操作中,我们会发现所谓“信”与“俗”之相互纠缠性的矛盾,即宗教性与民俗性、神圣性与世俗性,都在相互依存、相互阐释当中。宗教性或神圣性意味着一种超人间的超越性、一种箭垛式的凝聚力、一种活性化的信仰基因,而民俗性或世俗性意味着回到当下的、具象的、情感的时空和集体之场域。经济场域的信俗主义是一种去神圣化的记忆诠释,尝试从把信仰、神话从历史中剔除出去,只留下真实性的、物质性的文化场域。 当然,我们也不必过急去批评种种经济场域内的信俗主义的功利性或者它的世俗主义取向。由于中国民间信仰在社区生活世界中的弥漫性和混合性的特征,它与世俗化社会及社区生活是密切相关的。离开了世俗制度之应有的社会、经济的功能,它也就无法在地方获得有效的生存空间,更无法复活其神圣性的信仰内涵。在“商品拜物教”盛行的时代,民间神明同样也要发挥它本有的经济护佑和文化治疗的功能(比如商业神、财神、行业保护神)。因此,经济化的信俗主义的盛行,本身也是作为社会制度一部分的民间信仰展示其内生活力的重要表现之一。这种看似世俗化、去魅化的信俗主义操作,由于关涉社区或地方的社群的集体福祉和历史情感,往往是“一种地方主义的表现形式”,同样关联着地方的政府或精英的现实关怀和热爱家乡的文化情结。它往往借助于程式化的仪式场景,把种种现实性的经济需求包装在一个过去的记忆空间中,就仿佛可以达成目标了。 我们理应换一个视角,将以观光旅游、经济发展为主要标的之“市场化”的运作,视为一个正常的民俗文化的现实主义形态,视为对可能集结起来的信仰原教旨主义的消解,视为地方的历史理性或工具理性的觉醒,因此也是对社区集体的历史感觉、文化情结的真诚的回忆和纪念。在地方社会的处境中,各种政治、经济、文化、信仰的团体组织共聚一堂,各取所需,有时它不仅关涉信仰传统的脱敏化和合法化的过程,而且关涉地方或社区的社会资本和文化网络构建的美好期待,甚至关涉地方的经济发展、文化进步、环境改善、社区治理的润滑剂和动员机制等问题。因此,这种经济化的信俗主义常常也杂糅着复合性的民俗文化复兴冲动,像弱化民间信仰的“宗教性”,突出其“民俗性”,进而方便达成地方的文化共建,乃至乡村振兴、移风易俗的社会治理目标。当然,近年来中国“依法治理佛教、道教商业化问题”,乃是这些独立性、制度性的宗教卷入世俗社会的表现形式,同样涉及经济化的信俗主义的实践困境问题。 我们可以简略地例举比较典型的经济化、旅游化的信俗主义的案例。 比如,作为儒释道三教共认的关帝崇拜,兼备战神与财神,涉及中国人关于忠勇仁义的核心价值认同,它的政治化、族群化、经济化、旅游化、跨境化的操作,一直是相当盛行的,是多种信俗主义最典型的混合体。以2018年度为例,关帝故里——山西运城的解州关帝庙于9月17日举办了“弘扬关公文化、推进运城发展”为主题的文化旅游节。11月4日解州关帝还首次远赴马来西亚巡游。在世界旅游日当天,“2018赊店关公文化旅游节”在社旗县山陕会馆开幕,14个国家和地区的嘉宾和全国各地文化界专家、学者和13个关帝庙代表团约300多人和万余社旗民众、游客参加了开幕系列活动。2018年10月19至2019年1月27日,香港前中环荷里活道中区警署“大馆”,也举办了“关公驾到”的主题展览。展览由香港赛马会文物保育有限公司策展,“将加入多种互动形式,向参观者全面呈现从三国时代到近代,关公形象和精神的转变和流传,以及与香港的关系。” 此外,目前分布世界各地的福建古田临水祖宫分灵庙有4000余座,其中台湾岛内主祀陈靖姑的宫庙有500多座,配祀寺庙3000多座。20018年6月13日开幕的陈靖姑文化节由宁德市人民政府台湾事务办公室和古田县人民政府指导,临水宫祖庙陈靖姑文化交流协会主办,台湾顺天圣母协会协办,以“千年临水鼎新有象”为主题,是政治化和经济化的经典结合,以满足地方社会和情感的需求。诸如此类的话语叙事堪称是最好的地方主义的真诚表述:“2009年以来,古田县借助海峡论坛这一平台,连续8届举办陈靖姑文化节,以陈靖姑文化为纽带,提升陈靖姑文化在两岸间的积极影响,以文化交流凝聚民族共识、维系民族情感、增进同胞情谊、促进两岸文化交流,进而深化两岸合作与对接,通过文化搭台,实现经贸唱戏,切实推进‘开发三都澳,建设新宁德’,进一步巩固了两岸交流融合的新局面。”这种官民共建、两岸协商的信俗主义样态,是对记忆场域的历史尊重。 最后,我们再看看浙江的刘公信仰。“网船会”是浙江民间纪念元朝灭蝗英雄刘承忠将军的仪式活动,每到清明、中秋前后,嘉兴附近的渔民便会划船前来刘王庙参加这场代表“正祀”的信俗盛会。网船会于2011年被列入国家第三批非物质文化遗产名录。2018年嘉兴秀洲区王江泾镇莲泗荡风景区举行了“流淌着的运河民俗——2018中国江南网船会”活动。近70个民间社团的百余艘渔船和数万名游客参加。渔民们纷纷在自家船上祭祀刘公。随后举办民俗表演和美食呈现等活动,渔民们和游客们则进行了一场水上狂欢。当然,网船会也是浙江官方推行民间信仰治理网格化、精准化、分类化的一个成功的样板。借助网船会,这类信俗主义把性质不同的需求都集合在一起,在貌似相互割裂的集体民俗活动中也同样重构了刘公信仰的神圣性的面向。 大抵而言,我们剖析信俗主义在不同场域的典型的存在样式时,更需要深入地反思这样的历史结构的生成问题,即当代中国以遗产性记忆为特征的信俗主义形态,究竟只是一种应对全球化和现代性转型的中国特色的产物(诸如,在海外华人社会或大中华圈,“跨境化”的信俗主义运作同样是方兴未艾,抱团取暖,限于篇幅,暂且不论),还是中国固有的“随(省)方设教”(风教)传统的损益和累积的后果?拨云见日,无论是政治场域、族群场域,还是经济场域的信俗主义,背后究竟有没有一个连续性的思想框架或行动模式?在反思当代信俗主义的内在张力的同时,我们如何从历史连续性的眼光,来审视和接受民众日常的信俗-宗教生活方式呢? (责任编辑:admin) |