|

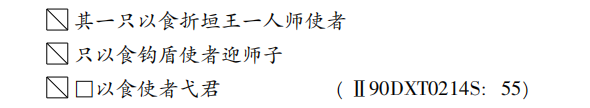

悬泉汉简中,业已发现的与西域有关的史料达500余条,涉及到丝路南北道、帕米尔东西20余国。这些国家基本上都在两《汉书·西域传》中有记载,但也有两个——折垣与祭越——在中国史籍里遍寻无踪。包含这两个名字的简牍最早由张德芳先生于2002年发表在《悬泉汉简中若干西域资料考论》一文中。[1]到目前为止,尚未见其他学者论及。笔者通过对简文涉及的相关内容进行历史背景和语言学考察,在此略作考证。 一、折 垣 据《悬泉汉简研究》录简文如下:[2]  这是一件残木牍,长6.8、宽1.8厘米,上下残断,三行字,松木。从内容上看,它应该是《鸡出入簿》中的一枚,但其中包含了一个重要事件,即折垣王派使者向汉朝贡献狮子,汉廷派钩盾使者[3]前往迎接,二者大概在悬泉置或敦煌郡相会。这一事件为我们考证折垣国的地望提供了重要线索。 我们首先要探讨的是这枚木牍的年代。牍文中没有任何暗示其年代的信息。从遗物编号(Ⅱ90DXT0214S:55)上来看,这是一枚散牍——《悬泉汉简研究·凡例》中作了说明:编号中的S代表散简。[4]在2000年甘肃省文物考古研究所发表的《敦煌悬泉汉简释文选·凡例》中有更细致的解释:S表示“从探方内杂土中筛出的简,虽未编入层位,但有探方号”。[5]关于这个问题,笔者亦曾当面请教过悬泉汉简的整理者张德芳先生,他说散简是发掘时弄乱地层不好归位的简。[6] 从《悬泉汉简研究》、《敦煌悬泉汉简释粹》[7]、《敦煌悬泉汉简释文选》等刊布的T0214探方出土的简牍编号来看,该探方大概有四个文化层,其中第④层尚未见纪年简。现统计该探方前三个文化层出土的纪年简如表1:[8]  由表1可知,探方T0214第③层的纪年简年代比较集中,不存在异常情况,因而年代范围容易确定,在公元前61~前49年前后,约当宣帝后半期。但是,第①、②层纪年简的年代较为混乱,特别是第②层,与其前后两层都有相当多的交叉部分。需要指出的是,简牍上的纪年并不一定等同于其埋藏年代,纪年较早的简牍可能会保留到比较晚才埋藏。基于这一点,再结合皇位的更替及朝廷相关政策的变化等因素综合考虑,大约可以将第②层的年代范围修正为初元至永始之间(前48~前13年),约当元、成时期;第①层的年代范围修正为建平至居摄之间(前6~公元8年),约当哀、平、孺子婴三朝。据张德芳先生介绍,与“折垣”牍同出的尚有散简167枚,其中有两枚元帝永光年间(前44~前39年)的纪年简。由此推之,“折垣”牍很可能属于探方T0214第②层,年代在公元前48~前13年之间。 确定这枚木牍的年代之后,我们遍检《汉书》等史籍,却并未发现西汉时期有西域国家遣使献狮的记录。但《汉书·西域传》列举乌弋山离国的特产时,提到该国“有桃拔、师子、犀牛”——这是整部《汉书》仅有的一处关于狮子的记载。[9]折垣王这次遣使献狮很可能是西域国家首次向汉朝进贡狮子。这枚木牍上至少有三个地方反映了汉王朝对此事的重视:(1)汉廷专门派遣管理皇家禁苑的钩盾使者前往敦煌迎接。(2)这枚木牍的材质是松木,而悬泉简材质的使用与文书的级别、性质、内容有密切关系。悬泉简使用的材质主要有松木、白杨和柽柳等,其中松木一般用于级别较高的各种文书,白杨和柽柳多用于一般文书。[10](3)该牍中残留有两个“只”字,是悬泉置供给献狮者和迎狮者某种食物的单位。悬泉简中的食物以“只”为单位的多是禽类动物(一般是鸡)。而汉代边地邮置供给食物的种类与传食对象的身份级别密切相关,肉食只提供给地位较高的传食者。[11]根据《元康四年悬泉置鸡出入簿》(Ⅰ90DXT0112③:113~131),[12]鸡的供给对象是高级官员和重要的外国客人。然而,不知何故,《汉书》对折垣献狮这件重要事情付诸阙如。 那么,《汉书·西域传》记载乌弋山离产狮子的依据是什么呢?一种可能是出使该国的汉使的口头或书面报告。但古代帕米尔以西自印度至西亚的广大地区都是亚洲狮的分布范围,[13]为何这些地区其他国家产狮的事实却未见录著?显然,其史料来源当另有他处。仔细推敲,我们发现以下三件事情之间存在着微妙的关系:其一,《汉书》未载任何西域国家遣使献狮;其二,《汉书·西域传》仅载乌弋山离出产狮子;其三,悬泉汉简记录折垣王进贡过狮子。这三件事情结合在一起,向我们暗示了一种可能——折垣与乌弋山离之间存在着某种联系。 考诸中亚史,不难找到二者之间的蛛丝马迹。乌弋山离国,范围在今阿富汗西南锡斯坦(Sistan)一带,其名称一般认为来自该国首都Alexandria-Prophthasia中Alexandria的对音。[14]公元前128年前后,中亚塞人受大月氏的打击,纷纷南迁安息境内,占据匝然癸亚那(Zarangiana)和阿拉科西亚(Arachosia)二郡。安息王密特拉达梯二世(MithradatesⅡ,前123~前87年在位)即位后,派苏林(Suren)率军前往镇压塞人,经过十年战争,塞人降服。但随着公元前87年密特拉达梯二世去世,当地的塞人又起而反对帕提亚的统治,取得胜利后建立了一个塞人王国,是为中国史籍里的乌弋山离。[15] 乌弋山离的统治中心在塞卡斯坦(Sacasitan,即锡斯坦,意为塞人的地方)。但在塞人到来之前,该地称为匝然癸亚那。在大流士一世(Darius Ⅰ,前522~前486年在位)时期的贝希斯顿铭文中,这一名字的古波斯文作z-r-k(Zranka),埃兰文作Sir-ra-an-qa,巴比伦文作Za-ra-an-ga;在阿里安(F.Arrianuus)《亚历山大远征记》和伊西多尔(Isidore of Charax,约公元前1世纪后半叶)《帕提亚驿程志》中,该名的希腊文作Zarangai、Zarangaîoi、Zarangianê';在老普林尼(G.Plinius)的《自然史》中,其拉丁文作Zarangae。[16] 在波斯阿契美尼德王朝时期,匝然癸亚那郡的首府名为匝然癸亚(Zarangia),[17]位于赫尔曼德湖(Lake Helmand)边。[18]亚历山大东征时曾重建此城,名之为亚历山大城。嗣后希腊人又称之为普洛夫达西亚(Prophthasia),意为“企望”。希腊化和帕提亚时期,此城的古名也被沿用,称为Zarin。[19]直到中世纪,该城仍被称为Zarang,即两《唐书》记载的疾陵城。[20]今天,阿富汗西南部省份尼姆鲁兹(Nimruz Province,位于锡斯坦盆地)的首府名为扎兰季(Zaranj),坐落在赫尔曼德湖南边,是靠近伊朗的重要边镇。古代匝然癸亚城的遗址已经在扎兰季附近被发现。[21] “折”字在上古汉语里属章纽,月韵,入声,拟音[ȶǐǎt];“垣”字在上古汉语里属匣纽,元韵,平声,拟音[ɣǐwan]。[22]显然,“折垣”[ȶǐǎt-ɣǐwan]正是Zarangiana[zarænʤdiana]前两个音节或Zarin[] 二、祭 越 据《悬泉汉简研究》,相关简文如下:[23] 此简长23、宽0.9厘米,红柳,是一枚过所记账简。由遗物编号(Ⅱ90DXT0113②:24)可知,该简属于探方T0113的第②层。据张德芳先生提示,该地层出土纪年简17枚,宣、成、哀、平各时期均有。[24]但从已公布的该探方各地层出土纪年简的情况来看,该探方存在与T0214探方相同的问题,即各地层纪年简上的年代有严重的交叉现象。由于T0113与T0214是相邻探方,在田野考古学中,相邻探方的对应地层一般可以对接,因此这里我们直接把上文考证的探方T0214第②层的年代借用过来,作为探方T0113第②层的参考年代,即公元前48~前13年。 该简中提到罽宾使者,这为我们进一步确定其年代提供了帮助。据《汉书·西域传》记载,罽宾在同西汉的官方交往中可谓劣迹斑斑。先是宣帝时期,罽宾王乌头劳屡次剽杀汉使,其子继立后向汉朝遣使谢罪,但这次新王又欲加害汉朝派来护送其使归国的关都尉文忠。文忠察觉到其阴谋,于是同容屈王子阴末赴合谋攻杀之,并立阴末赴为罽宾王,授给印绶。元帝时期,阴末赴又因私怨囚禁了汉使赵德,杀副使以下70余人,然后向汉朝遣使谢罪,而元帝“放其使者于悬度,绝而不通”。成帝初年,阴末赴再次遣使谢罪,这次,当权的大将军王凤接受了杜钦的建议,不再遣使报送罽宾使者。[25]从上述历史可知,自宣帝以后西汉与罽宾官方之间唯一的一段友好时期是阴末赴被立为王到他囚禁赵德的这段时间。阴末赴即希腊—大夏王Hermaeus,即位为罽宾王的时间是公元前49年。[26]元帝在位的最后一年是公元前33年,则阴末赴囚禁赵德的年代在公元前33年之前。从简文内容来看,有两个线索为确定“祭越”简的年代提供了重要依据:(1)汉朝派遣了董并、叶贺二人护送罽宾等三国使者,则这次遣使当在阴末赴于成帝初年遣使谢罪之前;(2)悬泉置为三国使者提供了酒,并让他们每人每餐“食一斗”,这样的招待规格是比较高的,[27]表明这次使团级别较高,汉朝较重视,那么,这次罽宾遣使不应当是乌头劳之子和阴末赴三次向汉朝派遣的谢罪使团。[28]这样,这次罽宾遣使的时间只能是在阴末赴即位之初汉罽友好的短暂期间。据此,我们最终把“祭越”简的年代断在公元前49~前33年之间,正当元帝时期。 “祭越”简中的“守属”指敦煌太守的属官。“守属董并叶贺所送沙车使者……”表明莎车等三国使者是在敦煌太守属官的护送下从西边的敦煌郡来到悬泉置。那么,莎车、罽宾和祭越三国使者此行是结伴东行前往汉朝的。一般来说,多国使者能够结伴而行,则这些国家应该在同一交通线上且彼此相去不致太远,而且它们之间是一种友好关系或附属关系。莎车在丝绸之路南道塔里木盆地西南,罽宾在丝路南道乌弋山离支线上。那么,祭越应该位于丝绸之路南道或乌弋山离支线上,距莎车和罽宾的距离不太远。根据这个提示,结合语言学分析,笔者认为祭越就是《汉书·西域传》中提到的“西夜国”:[29] 西夜国,王号子合王,治呼犍谷,去长安万二百五十里。户三百五十,口四千,胜兵千人。东北到都护治所五千四十六里,东与皮山、西南与乌秅、北与莎车、西与蒲犂接。蒲犂及依耐、无雷国,皆西夜类也。西夜与胡异,其种类羌氐行国,随畜逐水草往来。而子合土地出玉石。 《后汉书·西域传》将西夜和子合分作两国各叙,并说它们“今各自有王”。[30]据此推测,在西汉时期子合与西夜是同一个国家,只是到了东汉才分为两国。林梅村先生认为西夜与子合都是对古罗马地理学家托勒密《地理志》中的Sizyges(或作Sizyjes)的不同音译,其说可从。[31]《大唐西域记》称子合故地为“斫句迦国”,并说该国“临带两河”,校注者认为此两河指叶尔羌河与提孜那甫河。[32]由此可知,西夜国应当在今新疆叶城县南部山区一带。《汉书·西域传》称西夜国“东与皮山……北与莎车”接,而皮山国“西南当罽宾、乌弋山离道”,是汉代罽宾—乌弋山离道的东部起点。[33]那么,西夜与莎车是邻国,且当罽宾—乌弋山离道。从语音学的角度来看,“祭”字上古汉语属精纽,月韵,入声,拟音[tsǐāt];“越”字上古汉语属匣纽,月韵,入声,拟音[ɣǐwǎt]。[34]“祭越”[tsǐāt-ɣǐwǎt]与托勒密指称“子合(西夜)”的Sizyges[sizigə]的后两个音节可对译。“子”字上古汉语属精纽,之韵,上声,拟音;“合”字上古汉语属匣纽,缉韵,入声,拟音,子合拟音为。[35]可见,在上古汉语里,“祭”与“子”声部同属精纽,韵头均为[i],韵腹[a]与[ə]均为舌面元音,那么这两个字的读音非常接近;“越”与“合”声部同属匣纽,韵腹分别为[a]与[ə],则这两个字读音也较为相近。由此看来,“祭越”与“子合”是对同一地名的不同音译。 三、狮名所见之文化交流 在古代中国,狮子是一种外来动物,狮文化是中外文化交流史上的一个典型案例。而它的两个常见汉名——狻猊与师子——也都是外来词汇。对于这两个名字的词源,早期著名的语言学家和中外关系史学者沙畹、伯希和等,纷纷参与讨论;近二十年,史有为、林梅村、黎虎、李零等人又先后进行了总结性研究。[36] 先秦典籍如《尔雅》、《穆天子传》里已提到了狮子,并对其善走、凶猛之习性作了描述,但其名曰“狻猊”。该名上古汉语拟音为[swan- ŋɛj]。[37]林梅村先生认为它来自塞语,于阗塞人称狮子为sarau,“狻猊”正是对塞语表示狮子的词sarvainai(形容词)的音译。[38]其说可谓定论。值得注意的是,该名来自塞语中的形容词而非名词,这表明中原人最初了解的只是有关狮子的传说或纹饰、艺术品,而非活物。 自两《汉书》始,“师(狮)子”一名出现并沿用至今。不过,现在我们知道,早在公元前1世纪后半期的悬泉汉简上“师子”之名和西域献狮之事即已见载。相较于“狻猊”,“师子”的词源尚未得到彻底解决。检讨前贤之研究,笔者认为有两点事实应当首先予以澄清。其一,“师子”是一个双音节词。虽然在近现代汉语中如豹子、竹子等动植物名称后的“子”都是语助词尾,但师子之“子”代表的是一个实在的音节。那么其借词对象必须至少是个双音节词,而非像(波斯语“狮子”)[39]一类的单音节词。其二,史书最早记载狮子的产地是乌弋山离,折垣简表明首次向中原献狮的也是乌弋山离。那么,“师子”之语源必与乌弋山离使者的语言有关,而非其他。早期学者或以公元1世纪末至2世纪初月氏、安息向汉朝进奉狮子为西域首献,而据此探讨其名之来源,显然不确。 到目前为止,最具说服力的观点由梵学家吕德斯提出。他认为,汉语“师子”一词应来自吐火罗语A方言里表示狮子的词śisäk(B方言作ṣecake),它们在发音上极其相近,而śisäk则源于梵语siṃha。[40]śisäk在语音上的确能够与“师子[ʃǐei-tsǐə]”[41]完美勘合,而且也是一个双音节词。然而,吐火罗语A方言的流行区域(焉耆至吐鲁番一带)与乌弋山离相距太远,且该语言的使用时间(公元3~9世纪)也晚于“师子”得名的时间。对此,林梅村先生给出了一种解释,他认为西迁大夏(大夏与乌弋山离毗邻)的月氏人是讲吐火罗语的,月氏原居敦煌、祁连一带,与吐火罗语A方言的流行区域邻近,则月氏语应该接近吐火罗语A方言。那么,“师子”实际上借自吐火罗语月氏方言。[42]但这种解释仍不圆满,因为乌弋山离的使者应当不操吐火罗语月氏方言。不过,该观点仍给了我们重要启示,即乌弋山离人的语言与吐火罗语A方言及月氏方言之间存在着密切联系。我们知道,乌弋山离是塞人南下建立的国家,这批人属于斯特拉波《地理书》所列之塞人四部。塞人四部本居中国西北,与大月氏同源,那么他们在语言上当然会有一些相似的地方。所以,笔者认为,汉语里“师子”一词借自乌弋山离人的塞语,且这个塞语词汇与吐火罗语A方言的śisäk同源。 此外,在上海博物馆收藏的楚简中,发现了狮子的另一名字“貎”,李零先生拟音为[liwat-ŋie],并指出它与希腊文leōn(即英文之lion)读音接近。[43]该简年代约在公元前300年左右,那么,这一名称应该是从中亚希腊化国家的语言里借入的。先秦时期的东西文化交流不仅在《穆天子传》等古文献里有反映,而且越来越为考古发现所印证。近年,考古工作者在甘肃马家塬战国晚期墓地发现了大批异域文化色彩的器物,其中包括一件地中海地区生产的模塑玻璃杯,[44]笔者认为它正是经由中亚希腊化国家中转到秦国的。林梅村先生也曾以蜻蜓眼玻璃珠为线索勾勒出一条从两河流域经中亚直至楚地的先秦文化交流路线。[45]“貎”之名是这一路线存在的又一体现。 综观全文可知,敦煌悬泉汉简里提到的“折垣”为《汉书·西域传》所载的乌弋山离国,是对该国别名Zarangiana或首都Zarin的译称;“祭越”为《汉书·西域传》里的西夜(子合)国,即托勒密《地理志》里提到的Sizyges(或作Sizyjes)。这两枚简的年代均在西汉中晚期元、成之际,记录了折垣王向西汉遣使献狮和祭越、罽宾、莎车使者结伴前往汉朝等历史事件。它们对研究当时的中外关系史具有重要的史料价值,折垣简即揭示了汉语“师子”一词的来源,表明它借自乌弋山离人的塞语。 [1] 张德芳:《悬泉汉简中若干西域资料考论》,该文在2002年底北京大学中国古代史研究中心举办的“古代中外关系史:新史料的调查、整理与研究国际学术研讨会”上宣读,后收入会议论文集中,见荣新江、李孝聪主编《中外关系史:新史料与新问题》,科学出版社,2004年,第129~147页。又见郝树声,张德芳:《悬泉汉简研究》,甘肃文化出版社,2009年,第194~224页。收入该书时略有改动。 [2] 郝树声,张德芳:《悬泉汉简研究》,第209页。 [3] 钩盾乃汉朝管理皇家苑囿之机构,为两汉少府下属机构。《汉书·百官公卿表》颜师古注曰:“钩盾主近苑囿”(《汉书》卷一九上,中华书局标点本,1962年,第732页);《后汉书·百官志》亦云此机构“典诸近池苑囿游观之处”,有钩盾令一人,丞若干,分掌诸苑、池之所(《后汉书》卷一一六,中华书局标点本,1965年,第3595页)。 [4] 郝树声,张德芳《悬泉汉简研究·凡例》。 [5] 甘肃省文物考古研究所:《敦煌悬泉汉简释文选》,《文物》2000年第5期。 [6] 2010年6月,在国家图书馆举行的“敦煌文献、考古、艺术综合研究——纪念向达教授诞辰110周年”国际学术研讨会期间,笔者曾就悬泉置遗址的地层关系等问题向张德芳先生讨教,承蒙张先生不吝解惑,在此谨致谢忱! [7] 胡平生,张德芳:《敦煌悬泉汉简释粹》,上海古籍出版社,2001年。 [8] 第①层的数据采自郝树声、张德芳《悬泉汉简研究》,第107页,作者给出了第①层出土纪年简的统计数据,但未提供其他层的数据。第②、③层的数据由笔者根据已刊布的纪年简统计而得。 [9] 《汉书》卷九六上《西域传》,第3889页。 [10] 甘肃省文物考古研究所:《甘肃敦煌汉代悬泉置遗址发掘简报》,《文物》2000年第5期。该文同时还提到“从使用时期看,两种松木多见于武帝至元帝时期的文书,白杨木次之。柽柳、白杨多见于王莽至东汉时期的文书,松木次之”,这是本文把“折垣”牍的年代断在元、成时期的又一佐证。 [11] 赵岩:《论汉代边地传食的供给——以敦煌悬泉置汉简为考察中心》,《敦煌学辑刊》2009年第2期。 [12] 郝树声,张德芳《悬泉汉简研究》,第262~263页。 [13] 〔美〕谢弗著;吴玉贵译:《唐代的外来文明》,中国社会科学出版社,1995年,第191页。 [14] 参W.W.Tarn, The Greeks in Bactria and India, Cambridge: Cambridge University Press, 1951, 2nd edition, pp.14, 347;孙毓棠:《乌弋山离》,《中国大百科全书·中国历史》3,中国大百科全书出版社,1998年,第164页;余太山:《塞种史研究》,中国社会科学出版社,1992年,第169页;余太山:《早期丝绸之路文献研究》,上海人民出版社,2009年,第170页。 [15] 余太山:《塞种史研究》,第172~173页。关于乌弋山离的建国,学界尚有不同看法。另有学者认为,苏林取胜后,密特拉达梯二世为了表彰其功劳而将匝、阿二郡赐给他作为私人封地,苏林家族统治的地区名义上属于安息,实际上完全独立,是为乌弋山离国。参看E.Yarshater,The Cambridge History of Iran, vol.3 (1), Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp.191-198;孙毓棠:《乌弋山离》,第164页。 [16] R.Schmitt, Drangiana, in: E.Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica, Vol.VII, Costa Mesa: Mazda Publishers, 1996, pp.535-537; C.E.Bosworth, Sistan and Its Local Histories, Iranian Studies, XXXIII /1, 2000, pp.31-43. [17] W.W.Tarn, The Greeks in Bactria and India, p.14. [18] 19世纪中期,法国探险家费耶在其中亚行记里记载,当时欧洲人依然把锡斯坦境内的赫尔曼德湖称作Lake of Zurreh,并提及该名称在古代波斯著作里的另一种拼法为Deria-reza,他认为这两个名称均来自湖边的古代都城Zerenj,即Zarangi或Drangae,参J.P.Ferrier ,Caravan Journeys and Wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan, and Beloochistan, translated in English by C.W.Jesse and edited by H.D.Seymour, 2nd edition, London, 1857, p.429。 [19] W.W.Tarn, The Greeks in Bactria and India, p.14;孙毓棠:《安息与乌弋山离——读〈汉书·西域传〉札记之一》,《文史》第5辑,中华书局,1978年,第21页注释48。 [20] 两《唐书》记载,唐高宗龙朔元年(661年)以疾陵城为波斯都督府,拜萨珊波斯末代王子俾路斯为都督,此疾陵城即Zarang,参《旧唐书》卷一九八《西戎传》,中华书局标点本,1975年,第5313页;《新唐书》卷二二一下《西域传》,中华书局标点本,1975年,第6259页。 [21] P.M.Fraser,Cities of Alexander the Great, Oxford: Clarendon press, 1996, p.125. [22] 郭锡良:《汉字古音手册》(增订本),商务印书馆,2010年,第29、354页。目前,学界对上古音系的构拟问题尚未达成一致意见,许多著名汉语学家都提出了自己的拟音体系,其他几种标注上古音的工具书有:E.G.Pullebank, Lexion of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese,and Early Mandarin, Vancouver: UBC Press, 1991;高本汉著;潘悟云等编译:《汉文典》(修订版),上海辞书出版社,1997年;李珍华,周长楫:《汉字古今音表》(修订本),中华书局,1998年。本文讨论的几个字各家给出的拟音大同小异,主要是音调上有所出入。因此,本为采用最新的郭氏拟音,兼参考其他几种版本。 [23] 郝树声,张德芳:《悬泉汉简研究》,第208页。 [24] 郝树声,张德芳:《悬泉汉简研究》,第208页。 [25] 《汉书》卷九六上《西域传》,第3885~3887页。 [26] J.Mashall, Taxila, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1951, p.85. [27] 汉代边地邮置供食制度规定,酒肉只供给级别较高的官吏或外国使者,参赵岩《论汉代边地传食的供给——以敦煌悬泉置汉简为考察中心》,第143页;根据对悬泉汉简里相关资料的统计,一般外国使者米粟的供食量为每人每餐三至四升,而这次罽宾等三国使者每人每餐可食一斗,是普通使者的三倍多。 [28] 杜钦向王凤进言不再报送罽宾使者时说“罪莫大于执杀使者”,表明汉朝人对罽宾屡杀汉使的行为是深为痛恨的,那么悬泉置不会用高于一般的规格来招待罽宾的谢罪使者。 [29] 《汉书》卷九六上《西域传》,第3882~3883页。 [30] 《后汉书》卷八八《西域传》,第2917页。 [31] 林梅村:《公元100年罗马商团的中国之行》,《中国社会科学》1991年第4期,后收入作者《西域文明》,东方出版社,1995年,第22页。 [32] 玄奘,辩机原著;季羡林等校注:《大唐西域记校注》,中华书局,2000年,第998~999页。 [33] 《汉书》卷九六上《西域传》,第3882页。 [34] 郭锡良:《汉字古音手册》,第72、113页。 [35] 郭锡良:《汉字古音手册》,第27、92页。 [36] 罗常培:《语言与文化》,北京出版社,2003年(初版于1950年),第22~24页;史有为:《异文化的使者——外来词》,吉林教育出版社,1991年,第104~105页;林梅村:《狮子与狻猊》,《汉唐西域与中国文明》,文物出版社,1998年,第87~95页;黎虎:《狮舞流沙万里来》,《西域研究》2001年第3期;李零:《狮子与中西文化的交流》,原用英文发表于Ex/Change, Newsletter of Centre of Cross Cultural Studies, No.4, 2002, City University of Hong Kong,中文版略有修改,收入作者《入山与出塞》,文物出版社,2004年,第145~147页。早期学者的研究在罗常培等人文中均有提及,恕不一一列出。 [37] 郭锡良未对“猊”字拟音,此据E.G.Pullebank, Lexion of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin, pp.223, 296。 [38] 林梅村:《狮子与狻猊》,第88~89页。关于狮子的和田塞语名称,参H.W.Bailey, Dictionary of Khotan Sa-ka, Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p.421。 [39] 华特尔、罗佛、沙畹、伯希和、高本汉等人均持类似意见,认为“师(子)”源自一个伊兰系单音节词,参刘正埮等编:《汉语外来词词典》,上海辞书出版社,1984年,第315页;罗常培:《语言与文化》,第23~24页相关综述。 [40] H.Lüders,Zur Geschichte des Ostasiatischen Tierkreises, Sitzungberiche der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1933, pp.998-1022。参林梅村:《狮子与狻猊》,第91页。 [41] 郭锡良:《汉字古音手册》,第88、92页。 [42] 林梅村:《狮子与狻猊》,第91~92页。 [43] 李零:《狮子与中西文化的交流》,第145页;马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(五),上海古籍出版社,2005年,第301页李零之考释。 [44] 甘肃省文物考古研究所,张家川回族自治县博物馆:《2006年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报》,《文物》2008年第9期。简报将玻璃杯误作釉陶杯。 [45] 林梅村:《丝绸之路考古十五讲》,北京大学出版社,2006年,第65~70页。 (责任编辑:admin) |