|

再者,从政治地位来看,儒士之地位亦非其他户计所能比拟。按《元史·百官志》之中对於官员铨选制度的记载来看,元代的官员选拔主要有三条途径:1、怯薛(即宫廷宿卫);2、吏进;3、科举。其中,怯薛来源主要是元朝建国时所确立的九十五户“大根脚”家族子弟,约占元代官员总数的十分之一,此处不论。元代科举始於元仁宗延佑二年(1315年),终于元惠宗(即元顺帝)至正二十五年(1366年),共计五十一年,其中有六年因奸相伯颜擅权中断(1336-1342),科举持续时间共四十五年,开科十六次,共取士一千二百人左右。其中,汉人和南人(亦即儒户所属族群)约600多人,人数殊少,亦不足论。因此,真正作为元代官员铨选,特别是中下级官员铨选的主要渠道,则是吏进,这也是元代官员铨选制度中最具特色的的一点。 中国历代,特别是自隋唐以降,官、吏分野,吏员,也就是各级政府机关中的办事人员要想擢升为官,难比登天。唯元朝例外,元代受蒙古人实用主义之影响,中原传统观念拘束较少,官、吏界限并不如其他朝代那样明显。因此,元代大量官员是从吏员中擢升。而且,元代的吏员地位亦较之其他朝代更高,某些政府机构的吏员最高可有六、七品之品级。 元代前期虽长期未开科举,然而通过吏进之门,仕途并未向儒士阻塞。相反,元代一直将以儒为吏作为既定国策之一,并长期执行。如世祖时,就发布政令:“定令儒生愿试吏郡县者,优庸之。”仁宗时,“有召,省掾用儒士擢入”,“仁宗惩吏,百司胥吏听儒生为”。元人陶安亦有论述:“朝廷以吏术治天下。中土之才积功簿有致位宰相者。时人翕然尚吏。虽门第之高华,儒流之英雄,皆乐趋焉。” 另外,还要特别说明一点的是,元代前期虽然未开科举,但吏员选拔同样是采取考试选拔的制度,如果再加上官、吏之间比较顺畅的流动环节,元代的官僚制度实际上较其他朝代更加类似于近现代的公务员制度,此亦元代政治制度之中蔚为可观的闪光点。

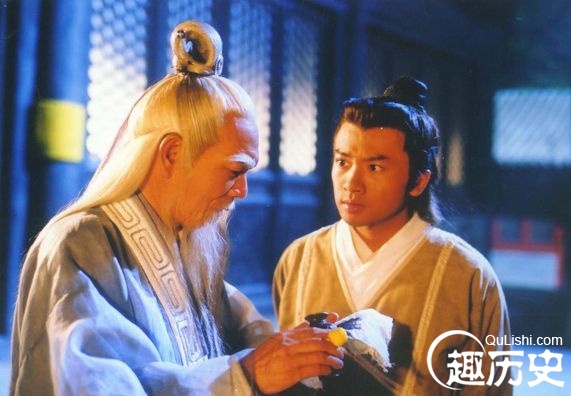

从以上材料我们可以看出,元代的儒士非但社会地位并不低下,实际上无论在政治、经济等各方面地位都远较其他户计更为优越。而且,当然,由於民族等级制度,以及讲求“根脚”大小的问题存在。终元之世,高级官员一直为开国之初的“九十五千户”所垄断。然而,所谓“九儒十丐”之说,亦实属荒谬不经之言。 注1:九十五千户:元代开国之初所立下大功的九十五个家族,被封为世袭千户。除了蒙古贵族以外,亦有色目人、汉人家族,如赛典赤家族、张柔家族、史天泽家族、严实家族等。 注2:元朝灭亡前后殉节的儒生多得很。明初汉族士人怀念元朝亦是普遍心态,钱穆还对此感到很不爽和很不理解呢!元明易代虽然是中国史上第一次全面的「由夷入夏」,但真正影响士人对生死与仕隐抉择的因素是「君臣大义」,而不是「夷夏之辨」。 注3:被湮没的元末亡国殉节的汉人 注4:古人讲的是忠君,“食君之禄,忠君之事”,他们在乎的不是皇帝是哪个民族,而是他是否“行汉法”。 明代何瑭评价元代许衡的一段话: “独近世儒者谓公华人也,乃臣于元,非春秋内夏外夷之义,有害名教。搢绅之士,间有惑于其说者。瑭尝著论辩之大略以为:中夏夷狄之名,不系其地与其类,惟其道而已矣。故春秋之法,中国而用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之,无容心焉,舜生于东夷,文王生于西夷,公刘古公之俦皆生于戎狄,后世称圣贤焉。岂问其地与其类哉?元之君虽未可与古圣贤并论,然敬天勤民,用贤图治,盖亦骎骎乎中国之道矣。……况元主知尊礼公,而已行道济时望之。公亦安忍犹以夷狄外之,固执而不仕哉……由是而观,则公之臣元,无不可者。” 注5:其实历史上大名鼎鼎的张三丰,生辰时间跨越南宋、蒙元和明朝三个朝代。名通,又名全一,字君实。张三丰并非像金庸、梁羽生两人在《倚天屠龙记》和《武当一剑》中写的那样,不但不是一个英勇的反元义士,而且在忽必烈时期任中山博陵令。后来看破红尘遁入道门,在武当山上开宗立派。 金庸在他的名著中,“歪曲”过丘处机和张三丰两位大侠,无非是夷夏思想作祟的结果。历史上的丘处机在金庸小说里是坚定的南宋支持者,先抗金后抗蒙。其实,丘处机年轻时受金国统治者委托,曾经成功劝降山东的农民起义军----“红袄军”;70多岁时万里迢迢从山东跑到阿富汗去见西征途中的元太祖成吉思汗,成吉思汗命他掌管天下道教。丘处机的政治立场自然很明显了。 张三丰是元朝遗民,在《倚天屠龙记》中却成了反元领袖。张三丰他在元代曾参加过官吏选拔做过县令,元亡后依旧自称“大元遗老”、“托仙远遁,以全事元之节也”。因而以元朝遗老自居。朱元璋、朱棣父子都想借张三丰之名神化君权,多次遣使降诏请张三丰赴京,可连他的踪影也没见着。洪武十七年,他作《无根树》丹词时署名为“大元遗老张三丰”,表明“托仙远遁,以全事元之节也”自然不会事新朝。(可见于《张三丰全集》) 关于张三丰和丘处机的政治立场详细资料,均可查阅维基百科。 (责任编辑:admin) |