|

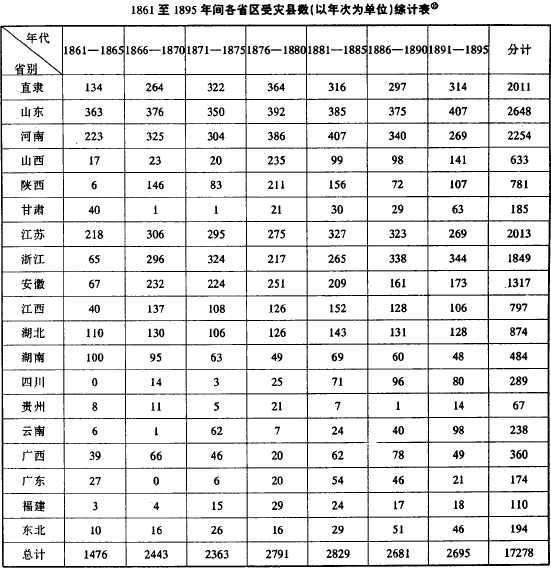

证据之二:灾害的地区分布日趋扩散,成灾面积空前广大(下表)。

⑩本表缺今新疆、内蒙古及西藏等省区,台湾则并入福建,东北指奉天、吉林、黑龙江。凡《清实录》中历年所列“被水、被旱、被虫、被沙、被风、被碱”及“被灾歉收”的州县一并计入,且不论灾型多少,某县某年并发多种灾害或一种灾害多次发生,均以一州县计入;凡史料中明确载有受灾县名但无受灾县数的,按出现的县名总计;凡笼统言及某府灾况而未明确州县的以及“××等县”,亦均以一州县计之;凡笼统言及全省但既无确切县数又无县名者、或者提及受灾州县但云“勘不成灾”都以及受灾卫所和土司土州数目,一般未加收录;凡资料中出现“七八十县”“数十县”的,分别按75县、30县计入,其他类推;同一地区同一年受灾县数,凡记载有歧异的,如有确切县名,即综合各种材料统一计算,若无,则以最高数为准。

此表数字是根据李文海等编著的《近代中国灾荒纪年》的资料统计而得的,《纪年》缺载的个别省区或个别年份的灾况则依李文治《中国近代农业史资料》第一辑附表《黄河流域六省历年灾况表》暨《长江流域六省历年灾况表》补充之。由于原始资料本身的限制和统计过程中某些技术性的处理所带来的欠缺,此表并不能完全准确地反映此一时期灾害的真貌,但《纪年》涉及的资料毕竟十分丰富而且富于连续性,包括同光两朝的实录、清代档案、官书和时人的笔记信札、报刊杂志以及部分地方史志和今人编辑的灾害史料等等,因而还是可以用来为当时的灾情勾勒一个基本的轮廓。据表可知,从1861到1895年的35年间,全国各地(今新疆、西藏和内蒙古自治区不计)共有17,278县次发生一种或数种灾害,年均达493县次,按全国省区当时县级行政区划(包括县、散州、散厅等)的总数约1,606个计算(注:包括台湾的11个县及光绪、宣统后增置的55个县,但不包括土州、土府、土县及土司。参见徐学林:《中国历代行政区划》,安徽教育出版社1991年版,第263页。),即每年约有31%的国土笼罩在各种自然灾害的阴霾之下。而且随着时间的推移,各种灾害还呈现出稳定发展的趋势,其中最严重的1881至1885年间甚至高达2,829县次,平均596县次,其打击面不可谓不大。

当然,仅凭此表尚不足以显示其突出的地位,我们不妨从一些相关研究成果中寻找旁证。本世纪七十年代,国家气象局曾系统地搜集了大陆收藏的2100余种明清地方志中有关旱、涝的记录,并依据成灾面积大小按涝、偏涝、正常、偏旱、旱五等级的旱涝级数序列对全国120个站点的旱涝状况进行整理,绘制出1470年以来全国10年平均旱涝振动曲线,从中可知,约从1810年开始,中国的洪涝灾害范围逐渐增大,至1840年达到一个峰值。(注:中央气象局(现国家气象局)气象科学研究院编:《中国近五百年旱涝分布图集》,地图出版社1980年版。)。八十年代,中国科学院地理研究所的张丕远教授又组织大批人力对有关资料再次进行整理,同时补充了包括散藏在台湾及美国国会图书馆的近1000余种方志,并增加了旱、涝之外的饥馑、霜灾、雪灾、雹灾、冻害、蝗灾、海啸、瘟疫等8个项目。据其重新编制的1470-1950年间涝灾、雹灾、雪灾等10年平均振动曲线显示,有清一代的自然灾害约在1650-1670年(1660年为峰值年)、1730-1750年(1740年左右为峰值年)形成两个较大的高峰期,但从1820年后却明显增多,且一直保持大幅上升趋势,并在1880年左右达到最大峰值(注:参见葛全胜、王维强:《人口压力、气候变化与太平天国运动》。载《地理研究》1995年12月第4期。)。李向军先生在其近著《清代荒政研究》中,则根据清代各种官书如实录、圣训、通典、通志、会典事例及方志、档案与部分清人笔记、文集中有关水、旱、雹、虫、风、霜雪、地震、疫等灾情资料,统计了1644-1839年历年受灾州县数,并制成清代灾况变动图。据该图显示,清代灾害先后在1674年(康熙十三年)和1744年乾隆九年)分别形成两个高峰期,以后又趋下降,至乾隆末嘉庆初出现一个小小的升降波动后便一直上升,在1839年达到最高峰(注:《清代荒政研究》,中国农业出版社1995年版,第17-18页。)。这与张丕远的研究成果有着惊人的相似。尽管作者没有对此后的灾情进一步作出统计,但这种上升趋势很显然是不会随之戛然而止的。从某种意义上来说,它与本文已经描述的1861-1895年的灾害状况实属于同一变化阶段。

证据之三:各种特大灾害继起迭至,交相并发,具有明显的多样性、群发性和整体性等周期性集中爆发的特征。

——特大洪涝灾害频频发生。本世纪七八十年代之交,我国各省市自治区的水文工作者在水利电力部有关单位的组织指导下,按统一的技术要求,调查搜集了全国约6,000个主要河段的洪水资料,取得自1482年以来2万多个大洪水数据,并在此基础上选择全国有代表性的即“量级大,灾情重,对国民经济有较大影响”的91场历史大洪水进行场次洪水汇编,其中发生在十九世纪的共有15次,除1801年7月海滦河洪水外,其余14次均集中在1843-1895年间,而本期又多达9次,占总数的3/5,况且都是百年数百年一遇的特大型洪水。它们分别是:1867年汉江全流域性大洪水、1870年7月长江上游大洪水、1875年晋西大洪水、1882年6月皖浙大洪水、1885年珠江流域大洪水、1886年8月直隶滦河大洪水、1888年8月奉天大洪水、1892年7月晋北大洪水以及1895年8月山西南部大洪水,其中1870年的长江大洪水是该流域830余年来最大的一次洪水,长江干流宜昌段洪水位比1954年还高10米,四川合川、涪陵、丰都、忠县、万县、奉节、巫山至湖北宜昌等沿江城镇均遭灭顶之灾,宜昌至汉口间平原地区受灾范围约3万平方公里,远较1931、1935和1954等洪水年为大;1885年的珠江洪水还造成1万余人的死亡。(注:胡明思、骆承政主编:《中国历史大洪水》(上、下卷),中国书店1992年版,各场次洪水条。另据前引姚鲁峰文,我国七大江河及其它中小型河流历史首位洪水均发生在十九世纪,总计23场次,其中1861-1895年间发生12场次,占1/2强。)至于其他一些洪水,其洪水量级或许不算太大,造成的损失却同样惊人,如1865年长江下游数省大水灾,江浙居民即“淹毙十余万”(注:《清史纪事本末》,卷五十,同治中兴。);1884年江西浮梁县、景德镇等地山洪爆发,“淹毙人口不下两万”(注:1884年10月19日《申报》。);1885年湖南大水成灾,“常(德)、澧(州)一带淹毙万余人”。(注:《王先谦自订年谱》,载李文治:《中国近代农业史资料》,第1辑,第723页。)1888年永定河大水决口,卢沟桥一带竟“淹死居民二万有奇,为自来北边所未有”(注:《刘光第集》,第197页。);1890年,永定河再次决口,“横溢东安、武清等县,直趋津郡”,“淹毙之人,据办理赈务各官所拟,总在1万五千至二万之谱”(注:吴弘明整理:《津海关年报档案汇编(1889-1911年)》,天津社会科学院、档案馆1993年印行,第11页。);此前的1887年,黄河在河南郑州发生晚清最后一次重大决口,豫、皖、苏“三省地面约二三十州县尽在洪流巨浸之中”(注:《录副档》,光绪十三年八月三十日刘恩溥折。转引自《近代中国灾荒纪年》,湖南教育出版社1990版,第501页。),据估计约有93万人(一说200万人)沦为鱼腹(注:王劲峰等:《中国自然灾害区划》,中国科学技术出版社1995年版,第41页。),可以说这也是近代中国人口损失最严重的一次洪水灾害。

——旱荒奇重。一般来说,水、旱两种灾害之间本有很强的互斥性,但在本期由于降水变率极大,以致与上述大范围、高强度的洪涝灾害相伴随的往往是因长期降水不足造成的严重干旱,如北京地区19世纪曾有7年年降水总量超过1000mm(1801、1871、1886、1890、1891、1893、1894),同期又有10年的年降水量不到400mm,其中又有4年出现在本期(注:姚鲁峰:《19世纪是我国特大暴雨洪水发生期》,《灾害学》,1991年9月第3期。)。1876至1879年间发生在黄河流域的特大旱灾即“丁戊奇荒”,竟饿死病死1,300余万人,灾情之惨酷,不仅为有清一代所仅见,在中国几千年的灾害史上也是极为罕见的。而当时受灾较轻的晋北地区,十三年之后即1892-1894年终于再罹浩劫,两年之中就有100万人沦为俄殍(注:[美]何炳棣:《1368-1953年中国人口研究》,上海古籍出版社1989年中译本,第230页。),自代州以北至口外七厅,“村店居民或逃、或殍、或鬻,十室九空”(注:《朱批档》,光绪十九年四月初八日山西学政王廷相片。转引自《纪年》,第566页。)。长江流域的旱情相形之下要轻得多,但较之前一个世纪也明显加重。从韩渊丰等学者根据《中国近五百年旱涝分布图集》整理出的材料来看,十九世纪长江流域盆地平原地区共形成旱灾70年次,是十八世纪的1.4倍,其水旱之比也由十八世纪的1:0.59上升到1:0.82(注:韩渊丰等:《中国灾害地理》,陕西师范大学出版社1993年版,第180-181页。)。而且就局部地区而言其破坏性也极强,1861和1877年分别在贵州盘江和四川仪陇、阆中发生的旱荒中,各自都有1万余人饥俄而死(注:陈玉琼、高建国:《中国历史上死亡一万人以上的重大气候灾害的时间特征》。《大自然探索》1984年第4期。);不少年份甚至出现“人相食”的惨象。

(责任编辑:admin) |