|

四、是如朕亲临还是一条咸鱼?——谈通俗文学作品里的「尚方宝剑」 说了这么多,先来作个整理吧: 所谓的「尚方剑」,最早其实是汉代皇家工厂的高级产品。单纯作为一种礼物的话,皇帝御赐的长剑除了嘉奖臣下的功勋以外,不见得有什么特别的意涵。但在「朱云请剑」的故事成为一种典范以后,读书人若主动向皇帝求借「尚方剑」,那么他多半是要表述自己有多痛恨某个坏蛋,进而希望能够得到御赐的权柄,为朝廷铲奸除恶──尽管这些家伙们通常都不会真的付诸行动。 但是,所有这些故事里头的尚方剑,跟包龙星老家祖传的那把「尚方宝剑」,好像还是很不一样啊!电影中的宝剑可以「上斩昏君、下斩谗臣」,甚至能够「先斩后奏」,为什么我们前面讲到的各种尚方剑听起来都像纸上谈兵,没有这样的功效呢?

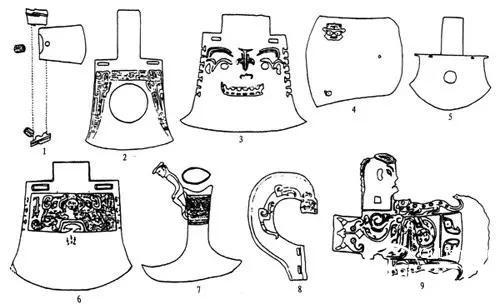

▲周星驰《九品芝麻官》截图:「上斩昏君,下斩谗臣」 要回答这个问题,咱们得先回过头来检视现代人所见到的「尚方宝剑」,都是怎么被「打造」出来的。 我们知道:《九品芝麻官》的剧本创意,很显然是受到电视剧《包青天》的启发。而正如前文所述,一般我们所熟悉的包青天故事,实际上是源自于明代晚期以后的民间文学与戏曲创作,故而后世有关「尚方宝剑」的种种描绘,其源头也应当追溯到这些作品里去。 而其实「尚方宝剑」在过往包青天主题的系列作品里头,戏份并不算多,出现的时间可能也颇晚。我目前能够找到的例子是成书于晚清的《小五义》,这部小说的第一回,就讲到某位朝廷官员奉旨出外、「代天巡狩」的时候,获得了「如君亲临」的「御赐尚方宝剑」,并且拥有「先斩后奏」的权力。 实际上在近代的通俗文学创作里面,类似「尚方宝剑」这样的武器还真是不少。比方说:写明朝贤臣海瑞的《海公案》里面,就曾出现过一把「上打昏君、下打奸臣」的「打王金鞭」;《薛家将》系列小说里的程咬金,则手握一柄「上砍君、下砍臣」的御赐斧头。另外在各种北宋背景的故事当中,老态龙钟的佘太君,更是拥有一把威猛无比的龙头柺杖。这些名目各异的道具,通常都有「先王」或「先帝」的加持,也就是皇帝的祖宗赐下来的,拿着它们就相当于马里奥吃了无敌星星,管你什么太师太傅太保,全都可以打到他满地找牙,十分过瘾。 可惜的是,这种过瘾很大一部份只存在于小说跟戏曲里头,让说书人讲讲开心而已,万万当不得真。就说那句「上斩昏君」吧──你想哪个皇帝会愿意授权给臣下,随他高兴就把自己给一剑捅死呢?皇帝再怎么开明,这事还是不大可能发生的。我们看那个以顶撞皇帝出名的唐朝贤臣魏征,他不过是写了一篇〈谏太宗十思疏〉,加上一些吓唬太宗的事儿,就让后来的中国文人高兴到不行,把他给追捧成古往今来直言极谏的人臣代表──连号称最勇于冒犯龙颜的魏征都只能做到这样,也就甭谈什么「上斩昏君」了。 再说到「下斩谗臣」与「先斩后奏」,这两件事听来虽然合理一点,但实际上还是挺有限制的。朝中一干大臣谁是「谗臣」、谁该掉脑袋,最终做决定的还是皇帝。至于那些鸡毛蒜皮的地方小官,皇帝虽然不见得很在乎他们的项上人头,倒也不能让人随便乱砍。只有在事态紧急的时候,一个皇帝才比较有可能把「先斩后奏」的权力,连同尚方剑一起颁授给某个大臣。 那么,究竟在什么情况底下,「尚方宝剑」才能真正展现出它先上车后补票、先砍头再补报告的生猛威力呢?让我们继续看下去。 五、历史中的「尚方宝剑」与军事授权 在普遍的印象里面,「君主专制」的意思,好像是说整个国家的权力都集中在一个人的手上。但仔细想想,一个国家的日常运作有那么多环节,皇帝再怎么日理万机,也不可能从军事征伐管到茅坑扫除。所以,古早时代的政府,还是有它的权力分配机制存在的。 当然,事关重大的决策权,独裁者还是倾向收拢在自己手中。但还是有些情况,为了讲求效率,皇帝会释出一些重要的权力,授予底下的大臣。比如说奉派出征、带兵打仗的将领,通常会从皇帝那里得到一定范围的授权。而为了昭告这种权力的授予,皇帝也时常会在军队出发以前,公开地把一些具有象征意义的信物,赐给那些领军将帅,好让他们在千里之外的战场上「便宜行事」,按照自己的判断来做决策。 「尚方宝剑」也属于这种授权的信物之一。不过,赐予尚方剑来增益将领的权力地位,是唐宋以后才慢慢发展起来的事情。在这之前,皇帝想要授予军权,习惯上用的是「旌节」或「斧钺」。赐节、赐钺为什么会演变成赐剑,这当中可能有点值得追究的历史故事,但意思总之都是要凸显将帅的权威,让出征的大部队,能服从指挥官的号令。

▲出土斧钺 「斧钺」或「尚方宝剑」,常常附带着生杀大权。要是哪个浑球临阵退缩、不听指挥了,受命的将领就可以直接用御赐宝剑砍他的脑袋,好在军前立威。这种事在明代晚期尤其常见,我们看《明实录》里面,明神宗要起用一个叫熊廷弼的文人到辽东去主持大局。为了给他「重事权」、「隆礼数」,皇帝就在任命的敕书以及恩赏之外,又加赐了一把尚方剑,同时告诉熊廷弼说,要是有「将士不用命者」,那么就准许他在「副总兵而下,先斩后奏」。 明神宗给熊廷弼的这道圣旨,差不多就等于「尚方宝剑」的标准使用说明书。它的内容说得很清楚:赐剑给熊廷弼的目的,为的就是要让他手底下的「将士用命」。而这把剑能够「先斩后奏」的范围,则仅限一定层级以下的军官。换句话说:我们普遍印象里头那种神挡杀神、佛挡杀佛的「尚方宝剑」,其实只存在于电影当中,真正的尚方剑可没那样好使。 再者,从既存的文献当中,我们也可以很清楚地看到:真正附带着「先斩后奏」权力的御赐尚方剑,其实都像熊廷弼的例子一样,全是颁给军事将领的。像包青天那样一个地方父母官,成天带着尚方剑办刑案、砍坏蛋,是不太可能发生的事情。实际来说,古早时代的死刑流程,并不如电视剧里那样简单,好像随便都可以绑赴刑场,二十四小时随时开铡。再怎么坏的罪犯,通常也得把公文送到中央政府,跑完既定流程,才可以把他送去受死的。 但是说书人们可不管那些考据。为了给读者诸公图个斩奸除恶的痛快,故事里头那些伸张正义的大法官,就得掌握一定的权力才行。或许因为这样的缘故,明晚期频繁赐给军事统帅的尚方宝剑,才给挪移到了公案小说当中,成了一众执法英雄的秘密武器。 总的来说,君主给出征的将领赐剑,并赋予生杀大权,从宋代开始,就已经陆续可以看到一些例子。只是这样的事情,在宋、元时候还是随皇帝高兴;到了明代晚期,给一定层级以上的军事统帅赐尚方剑,才成为比较固定的作法。演变到后来,「尚方宝剑」甚至可以挂在一个将军的头衔里面,亮出来吓吓大家。 比方说:大家都很熟悉的郑成功,就曾经在一封向日本幕府借兵的书信里头,说自己是「钦命总督南北直省水陆军兼理粮饷节制勛镇赐蟒玉尚方剑便宜行事挂招讨大将军印总统使成功」。在这里,「赐尚方剑便宜行事」也是郑成功拿来自我标榜的一种名分。拿来与其他身分并列,可见握有一柄御赐的「尚方宝剑」,会是多有派头的事情了。 名分之外,郑成功手里的尚方剑,倒也不只是用来唬人而已。在他刚刚起兵的时候,这位(被许多人认为是)性格暴躁的将军,就曾经因为一个据点的失守,而祭出了御赐尚方剑,把他负责防守该地的叔叔郑芝鹏给砍了头。这种六亲不认、独尊军令的做法,搞得「诸将股栗」,大家伙们惊吓到不行。史书上说郑成功这么做之后,郑家军队「兵势复振」,大概因为纪律又给伸张起来的缘故,也就没有人敢再弃城逃跑、临阵开溜了。 实际来看,「尚方宝剑」确有这种整理军纪的奇效。就像万历年间一位兵部官员所说的那样:「权不重则令不遵」,尚方剑所代表的生杀大权,可以有效地「震慑人心」,让军队为其将帅「争先效命」。前面讲到的熊廷弼,在他刚刚到辽东上任的时候,也把前一场战争的逃跑将领给抓到了军营的辕门前面,公开数落他们的罪行,再用尚方剑搬了他们的脑袋。这么一做,同样也弄得「诸将股栗」,辽东军队的气象,遂也因此有了些改善。日后,当熊廷弼再度被朝廷起用为辽东经略的时候,他也不忘主动向皇帝再讨一把尚方剑,可见「尚方宝剑」不只是摆着好看,而是实实在在的好用啊![4] (责任编辑:admin) |