|

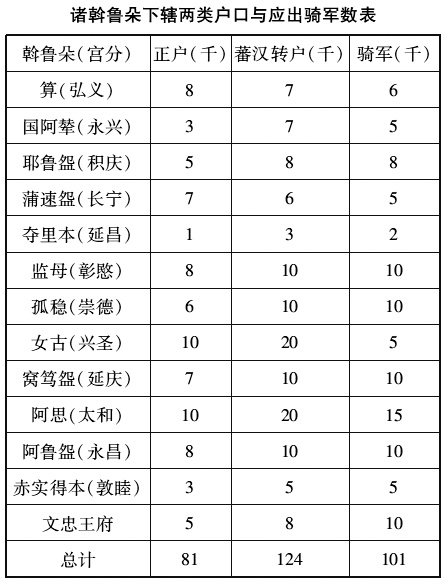

二、斡鲁朵的管理对象:宫分户 皇帝所在或前朝皇帝神主所在的“行宫”,是“斡鲁朵”的核心内容,同时斡鲁朵又因其保卫皇帝的职责而有广大的外延。它包括一支规模极大的斡鲁朵军(宫分军),以及提供斡鲁朵军的斡鲁朵户(宫分户)。斡鲁朵军与征自各部族的皮室军,(19)是捺钵扈从武力的两个主要部分,(20)两者分属于诸斡鲁朵和北枢密院。随着年代的推进,斡鲁朵的数目逐渐增多,至辽末,已有十三个斡鲁朵,合诸斡鲁朵,自成一体系,直属于皇帝。这一体系,与掌管契丹等部族的北枢密院体系、掌管汉人渤海等州县人户的南枢密院体系并列。通常所见,各斡鲁朵最高级的官员有二,“某宫契丹都部署”管理契丹人,“某宫汉儿渤海都部署”则管理汉、渤海人。一宫之都部署又称“某宫使”。而所有斡鲁朵的最高管理者为“契丹行宫都部署”、“汉人行宫都部署”,两者对斡鲁朵户的管理权限,可以说是军、民事务无所不包。(21)宫分军是捺钵的重要组成部分,而斡鲁朵则是辽政权的支柱之一。 契丹行宫都部署、汉人行宫都部署及各宫之宫使,作为极其重要的官员,皆须随行。但这并不意味着诸斡鲁朵户、军也须全部随驾。据《辽史·营卫志上》载,至辽末十三个行宫设置齐备后,共有骑军十万一千,户二十万三千。(22)辽之捺钵规模再大,也不可能要十余万亲随武装全部随侍,更不会带同所有相关人户跟从,而仅能令皮室军、宫分军各一部分轮替番守。那么,对于总共超过二十万户的斡鲁朵户,平时如何进行管理呢?这正是《营卫志上》所记载的提辖司、石烈、瓦里等各种机构的功能所在,也是笔者所关注的主要问题。不过,要了解这些机构的具体分管对象,首先需了解斡鲁朵人户的来源。 与斡鲁朵之建置相应的户籍,称为“宫籍”,隶宫籍者为宫分户,是隶属于各宫院之户口。同属宫分户,相互间地位高下悬绝。寿昌七年(1101)道宗薨,当时以宰相兼枢密使梁援“充玄宫都部署,及撰上谥册文哀敬之”,主丧事毕,“诏免本属之宫籍,移隶于中都大定县”。(23)梁氏在辽为世宦,梁援本人又是清宁五年进士,(24)终道宗一朝,历任要职,直至宰臣,而其族属却一直隶于宫籍。更为显赫的宫分户是韩德让(耶律隆运)一支。韩德让在圣宗一朝处于权力顶峰达二十余年,直至统和二十二年“从太后南征,及河,许宋成而还。徙王晋,赐姓,出宫籍,隶横帐季父房后,乃改赐今名(耶律隆运),位亲王上”。(25)再上溯至其父(匡嗣)、祖(知古),太祖以来,历朝为重臣,汉人家族无出其右者,而韩德让乃竟属“宫籍”。由《辽史》来看,此类出身高贵的隶宫籍者甚众。又《辽史·耶律欲稳传》载: 太祖始置宫分以自卫,欲稳率门客首附宫籍。……后诸帝以太祖之与欲稳也为故,往往取其子孙为友。宫分中称“八房”,皆其后也。(26) 这一段话说明了这些地位尊崇的宫分户的来历:自太祖以来,宫卫中人多是皇帝引入亲近之臣,历朝新帝即位,分置斡鲁朵之时,亦觅“龙潜”之“友”纳入宫籍。有这些皇帝亲信作为骨干,斡鲁朵遂成为“皇帝之心腹集团,皇室经济、军事力量之重心所在”。(27)梁援曾祖廷嗣,“景宗登极,有龙潜之旧,诏养母夫人孟氏为之妻”,可见梁廷嗣与景宗关系之亲近。可以揣知,梁氏这一支应于景宗即位后入彰愍宫籍。以帝“友”之身份隶宫籍,本是一种荣耀,何以出宫籍又被视作一种恩惠,以致皇帝下“敕格:‘余人不以为例。’示特宠也”?(28)这或许是因为,宫分户即便与皇帝极为亲近,但毕竟是皇帝之随从,位极人臣的梁援得以出宫籍,意味着皇帝不再以仆从视之。至于耶律隆运之出籍,则属特殊情况,因圣宗视之为亲属,令其移籍横帐,则自然不再保留原来的宫籍。 但是,也有地位低下的宫分户。姚景行之祖“汉英,本周将,应历初来聘,用敌国礼,帝怒,留之,隶汉人宫分。及景行既贵,始出籍,贯兴中县”。(29)可以想见,气愤的穆宗显然不会把这位汉使当作友朋,姚汉英虽入宫籍,却处于一种较低的地位,故景行身份既高,便急于摆脱宫籍。更有甚者,辽有“著帐郎君”与“著帐户”,“内外戚属及世官之家,犯反逆等罪,复没入焉;余人则没为著帐户”。(30)“著帐”者皆为皇室之奴隶(见下),其地位自然更低。 我们将关于身份高下不同的宫分户之记载与《营卫志》参看,又可以得出更进一步的结论。在《营卫志》中,各宫之下仅载两种户口之数,即“正户”与“蕃汉转户”,各数千上万。合辽十三斡鲁朵,共计正户八万,蕃汉转户十二万三千。韩德让、梁廷嗣这类与皇帝为友的人氏,显然就是“正户”。八万正户,自不可能都是大富大贵者,但可以肯定的是,他们的籍贯应属通常的民籍。如姚汉英辈,虽为穆宗所怒而隶宫,但也应在正户之列,令其世代承担兵役。而超过十二万的蕃汉转户的主体,应是辽初的俘户或天显三年(928)的渤海迁徙户。(31)他们或者在辽初被编入州县,后朝皇帝建宫卫时,自州县将他们析出,隶于宫籍;或是自辽初即属太祖、太宗之斡鲁朵,后代诸帝又将他们自前帝之斡鲁朵转至自己的斡鲁朵。蕃汉转户的地位,与平民显有差异。据《契丹国志》言:天庆六年(1116),高永昌叛于辽东,天祚命宰相张琳讨之。当时契丹屡败于女真,“精兵锐卒,十无一存”,张琳束手无策,遂“募辽东失业者,并驱转户强壮充军”,“转户则使从良”,建立所谓“转户军”,希望他们“效命敢战”。(32)既有“从良”一说,则知蕃汉转户之身份近于奴。李锡厚以为,转户是“佃客”,与“客户”实质相同,此实为对转户身份、职业较合适的概括。(33)但其地位,实较宋之“客户”为低,用旧有的称法“农奴”,似更能准确反映其社会地位。就整个蕃汉转户群体而言,应处于奴与客之间,正合于平民“没入宫分”者之状况。 综上,知辽之斡鲁朵下辖三种户口:正户相当于民籍,蕃汉转户应为农奴,而著帐郎君、著帐户则为皇室奴隶。此三类人户籍不同,身份不同,承担的责任也不同。《营卫志上》记载各斡鲁朵下属人户时,未反映著帐之户数,只将著帐郎君、著帐户于卷末作一介绍,反映了他们与其他两种户籍的区别。《营卫志上》以“正户若干,蕃汉转户若干,出骑军若干”的记载,将正户、转户与宫分军联系起来。而著帐则与正户—转户—骑军体系无干。 骑军是契丹政权的作战主力,应出自正户中。《兵卫志》所称“正军”,既有今日“正规军”的意思,亦当与军士之户籍有关。辽末张琳征发转户从军,《契丹国志》视之为正军十亡八九、张琳“搏(缚)手无策”的结果,而张琳又须使其“从良”以激励士气,由这两点可以看出,辽没有以转户充正军的习惯。《兵卫志上》且载:“每正军一名,马三匹,打草谷、守营铺家丁各一人。”一名“正军”须带两名“家丁”。就斡鲁朵而言,正军应由“正户”而出。但是,“家丁”却不应顾名思义,理解为正户之家用奴仆,并非所有正户,家中都有超过正丁两倍以上的奴仆之壮丁。笔者疑此从军之“家丁”,应是出自“转户”。《营卫志上》所载各斡鲁朵的骑军与正户的比例(见下表),最高是夺里本斡鲁朵、文忠王府,为2∶1,最低为女古斡鲁朵,为1∶2。再由《兵卫志中》可知,正户每户两丁,则骑军与正丁之比,在1∶1至1∶4之间。也就是说,骑军最多与正丁数相同,这从侧面说明,它完全由正丁组成。而诸宫应出之骑军数,最多与该宫蕃汉转户数相同(仅文忠王府转户数稍少)。若转户亦以每户两丁计,则骑军数目大体在转户之丁数的二分之一以下,这也正是为一名骑军配两名“家丁”的兵制所设计的。无疑,正丁应役充正军时,其“家丁”即由转户之丁充当。将斡鲁朵户与州县户相比较,亦可证实这一判断。据称:“三京丁籍可纪者二十二万六千一百,蕃汉转户为多。析津、大同,故汉地,籍丁八十万六千七百。契丹本户多隶宫帐、部族,其余蕃汉户丁分隶者,皆不与焉。”(《兵卫志下》)此丁籍是以汉人、渤海为主的州、县“乡丁”之籍,与充正军的部族正户无干。而该卷下文分列之诸州县乡丁数,乃将所有可籍之丁——包括在州县中占了多数的蕃汉转户一一计入。可知在州县之蕃汉转户须服兵役,充当地位较低、作用不太重要的“乡丁”。那么,斡鲁朵户中的转户也不应免去从军之义务,然斡鲁朵不出“乡丁”,其转户自然是充当正军之“家丁”无疑。  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |