|

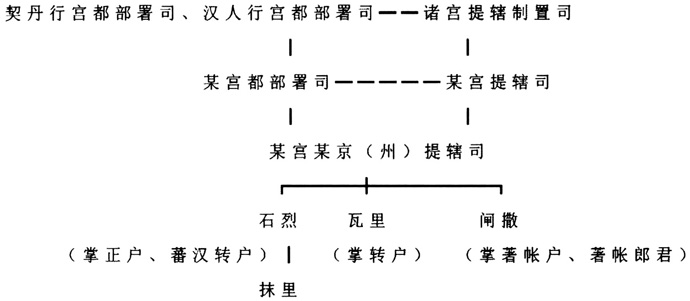

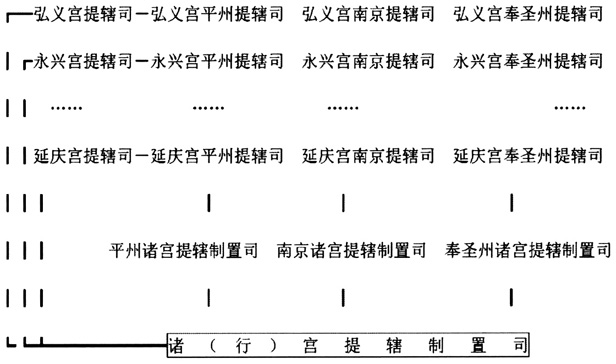

四、斡鲁朵户的大区域管理机构——提辖司 不同宫籍种类的斡鲁朵户,由石烈、抹里、瓦里、闸撒分管。但是,斡鲁朵以下数量最少——应当也是规模最大——的石烈,至多相当于县的等级,自石烈以下,皆是规模很小的单位。斡鲁朵户分散于四方,终年随捺钵迁徙不定的契丹行宫都部署、汉人行宫都部署及各宫使,无法有效担负起下属人户的管理之责。这些处于顶端的宫官,是通过提辖司,建立起他们与斡鲁朵户的联系。明确地说,提辖司是以常驻一地的方式,管理周边相当大的空间范围之内各种类型斡鲁朵户。由是,每个斡鲁朵对下属户口的统辖权,由数十个石烈、瓦里等小单位,集中于个位数的提辖司;辽末全国共二百余个石烈、抹里、瓦里、闸撒,由四十余个提辖司管理,大大便利了更高一层的机构行使其职。 提辖司在斡鲁朵中处于怎样的地位、履行何种职责,在津田左右吉之后,屡有讨论,亦长期存在争议。津田以为,提辖司与隶宫州县所管,皆为俘户,是皇帝的“部曲”,其人数不足以构成州县的,方由提辖司统之。(50)岛田正郎大致持相同看法,只是认为由提辖司转归隶宫州的民户,在州县统辖之下,渐由奴隶变为平民。(51)如此,则提辖司被视作是隶宫州县的补充,而提辖司之民身份更低,为“部曲”甚至“奴隶”。至于“人数不足以构成州县”一说,未免缺乏说服力。傅乐焕判断它是斡鲁朵所属城市——亦即隶宫州县——人口的管理者。(52)杨若薇则以为,提辖司所管的民户是定居的,所以并非是游牧的契丹族,而是以汉、渤海人户为主的他族人民,又因宫分户是随皇帝大帐移动,提辖司的定居之民即不属宫分户。(53)这一看法,与津田、岛田有相同之处,即认为提辖司户来源于俘户;但又有新的见解,即提辖司户不隶宫籍,自然就不是皇帝的私部曲了。 李锡厚认为:“提辖司是军事机构,遇有战事……在辖区内点集兵马,其点集的对象即所辖地区的民户,但似乎并不干预当地的民政事务,因为那些地区另有并不隶属宫卫的行政机构。”(54)此观点的独特之处在于,视提辖司为军事机构。不过,却没有解释“所辖地区的民户”是何种性质的民户,这些民户与“并不隶属宫卫的行政机构”是何关系。他们与斡鲁朵是何关系也未被提及。 提辖司是管民户还是管军事,两种看法出于对《辽史》中不同材料的关注。前者主要受到《地理志》中某些州由“提辖司户置”之影响。而后者,则源于《国语解》“提辖司,诸宫典兵官”之说,以及《兵卫志中》所载“乃立斡鲁朵法……有兵事,则五京、二州各提辖司传檄而集,不待调发州县、部族,十万骑军已立具矣”一语。其实,《地理志》、《兵卫志》及《营卫志》所载各斡鲁朵皆在各个地区中心置有提辖司,大致无误,而且也并不矛盾,互相参看,恰能勾勒出提辖司的全貌。即,它是一个兼管军事、民事的斡鲁朵之下的负责机构。对于以部族的形式组织起来的民众,军事上的管理权,往往代表着全方位的管辖权。通过各京、州提辖司可以将所有“十万骑军”集中起来,正说明,提辖司就是斡鲁朵户的管理者,它所辖的,绝不止于俘户,也并非管理着一群既不属州县、又不属斡鲁朵的人户。当然,由《营卫志》所载,可知以俘户为主的蕃汉转户,占了宫分户的大部分,这也正是提辖司时常出现在与俘户有关的事项中的原因。总之,虽无任何证据表明它与宫分军的战时统率体系有关,但其有固定驻地,便于建立对周边斡鲁朵户的日常管理,也便于对斡鲁朵军的召集。 既然提辖司管领本宫某一范围的所有斡鲁朵户,故而《营卫志》载各宫所辖单位时,按州、县、提辖司、石烈、瓦里、抹里、闸撒的次序排列。自石烈以下,其实皆应是归提辖司所辖的单位,并非与提辖司同级。这种记载次序是没有问题的,问题在于,提辖司作为石烈以下各种单位的上级机构,在《志》中,应较石烈等提一格。 在《辽史》中,关于提辖司的记载不多,但是综合诸处关于提辖司的记载,还是能够理解斡鲁朵户的生存状态、分布范围与提辖司设置的关系。辽之众多部族,部众居于一地而戍兵驻守在遥远的另一处,这一点《营卫志下》中有清楚的反映。可知兵民分离之制,实是辽普遍实行的制度,斡鲁朵亦不例外。平日跟随捺钵移动的,是从斡鲁朵抽取的部分正军,而非全部二十万斡鲁朵户。斡鲁朵户的主体,包括正户、蕃汉转户,有相对固定的居所,他们的居住地,《营卫志》并未详细说明,但《营卫志》记载各斡鲁朵提辖司的分布,却指示着石烈、抹里等单位的大致分布区域:各斡鲁朵的提辖司,皆驻于各地区中心,基本可以肯定,哪个京、州有某宫的提辖司,那么,它周围的区域内便有该宫的斡鲁朵户。比如,穆宗夺里本斡鲁朵(延昌宫)三处置提辖司:中京、南京、平州,这意味着,夺里本斡鲁朵全部在上述二京一州周边地区,大约在上京道、东京道、西京道的范围内,不存在延昌宫的斡鲁朵户。 虽然无法得知所有二百多个石烈、瓦里等的具体所在,但关于斡鲁朵户分布的规律,仍可略知一二。从较小的空间范围——比如一道、一路之内——来看,斡鲁朵户的分布,应靠近地区中心,也即设有提辖司之处。因为宫分军是皇帝最为依赖的军队,“有兵事,则五京、二州各提辖司传檄而集,不待调发州县、部族,十万骑军已立具矣”,亦已表明了宫分军被“优先”调拨的事实。由此,对宫分军的使用,是最需要效率的,这就注定了他们不大可能被置于音讯难及的偏僻之处。从辽的整个疆域来看,斡鲁朵户大部分被置于西京道、南京道,即接近于辽宋边境之处。诸斡鲁朵提辖司的分布,即强烈反映了这种地域倾向。《兵卫志中》统计了四京二州的提辖司数,其中南京十一、西京八、奉圣州九、平州九、中京二、上京一,并认为道宗太和宫和天祚永昌宫失载提辖司,其情况应与圣宗兴圣宫、兴宗延庆宫相同,即置提辖司于南京、西京、奉圣、平州,最终的情况,就是“重地每宫皆置,内地一二而已”。可见辽仍将宋看作首要对手,故而将最称腹心的国民置于南境,以期战时可迅速征得战斗力强大的军队。至于奉圣州如此受到重视,则是由于奉圣州作为上京、中京、南京、西京道与西南面等诸大区域沟通的枢纽地位,在该州附近安置诸多斡鲁朵户,除了防宋,尚有应付西夏和西南面鞑靼诸族的目的。 每个斡鲁朵,由驻各京(州)的提辖司分管本区域斡鲁朵人户,使上级机构的统管事务得以大大简化。即便如此,时常从行捺钵或统军作战的宫使,仍不便于行使日常的统管之职。于是,在宫使之外,辽代另有某宫提辖司的建制,作为该宫各京(州)提辖司的直接上级。如“知延庆宫提辖”、“知永兴、彰愍宫提辖司事”等只有宫名而不系地名的“提辖”即是。(55)作为辽代重北轻南的表现,某宫提辖司应当是辅佐宫使的机构,(56)故而较少受到重视,在《辽史》中甚至未尝一见。 若各宫使借重该宫提辖司来管理本宫人户,那么作为所有宫使的上级,契丹行宫都部署、汉人行宫都部署是否也有“提辖司”之类的机构来辅佐他们呢?我们同样可在《墓志》中找到线索:辽末有李贻训,曾担任“诸宫提辖制置”一职;而在辽金之际有重大影响的时立爱,在辽末曾被任命为“诸行宫提辖制置使”,(57)此职即余靖笔下的“十宫院制置司”。(58)他们是某宫提辖司的直接上级,代契丹、汉人行宫都部署行使所有斡鲁朵人户的日常管理之职。(59) 于是,我们在辽代的斡鲁朵管理体系中,可以发现两条管理路径。由高到低,分别是: 诸宫提辖制置司——某宫提辖司——某宫某京(州)提辖司; 行宫都部署司——某宫都部署司——某宫某京(州)提辖司。 前一条可称为“住”的路径,其主职在日常管理民事,故而至今发现的“提辖司”,皆为汉人,因汉人较擅长行政工作;后一条为“行”的路径,统本宫军队,又统管兵民之事。两条路径又相互勾连,在日常管理方面,两级“都部署”都因同级的“提辖(制置司)”而成事。而在用兵之时,则由基层的“某宫某京(州)提辖司”点集兵马,交由“都部署”带领。辽代的南、北两面之制,在斡鲁朵内部也同样存在,通过这两条路径得而合一。  图1 辽行宫管理体系示意图 因“诸宫提辖制置司”和“某宫提辖司”的存在,以“宫”为轴,一个垂直统辖体系成型了(见图1)。不过,几乎每一个斡鲁朵都在南部几个重镇设了提辖司,各宫户口在空间上的分布仍是如此分散,若仅在某个区域调动诸斡鲁朵的力量,这个管理体系仍有其不便之处。这个问题,辽廷通过“某京(州)诸宫提辖制置”一职的设置予以弥补。(60)余靖在“十宫院制置司”条下注:“奉圣州、平州亦各有十宫院司”。(61)此处具有地方性的“十宫院司”,即“某京(州)诸宫提辖制置”。和“某宫提辖司”一样,它也处于行宫都部署与提辖司之间,但却是以区域为纲。显然,只有在诸宫皆置提辖司的南部重镇,才需有制置司,上京、中京等仅一、二提辖司,就大可略去了。“诸宫提辖制置”的存在,使斡鲁朵的管理体制中,出现了某京(州)提辖制置司—某宫某京提辖司的同一个大区域内部的横向统辖体系。由此,形成了斡鲁朵内部管理的网状的结构,最后汇总于诸行宫提辖制置司(见图2)。  图2 辽提辖司管理体系示意图 观察提辖司分布状态的变化,可以发现斡鲁朵人户,有一个由内而外的迁移过程,这一转向发生于圣宗朝。统和八年,“诏东京路诸宫分提辖司,分置定霸、保和、宣化三县,白川州置洪理,仪坤州置广义,辽西州置长庆,乾州置安德各一县”。(62)此一记载常被用来说明辽中后期将提辖司户转为州县户的做法,这是事实,但又不止于此。《辽史》尝称“五京、二州各提辖司”云云,但是检《营卫志上》和《兵卫志中》,却发现辽止于四京、二州置提辖司,东京之各宫提辖司则付诸阙如。结合这一现象,可以肯定的是,正是在该年,东京的诸宫提辖司全部被废。当时新置诸县,仅临潢府属定霸、保和、宣化县及仪坤州广义县,即已达12500户,洪理等三县情况不详,不过,七县合计应达20000户左右,即使只是半数来自提辖司,这些人口也占了东京诸提辖司原管户数的很大一部分。(63)不过,建置州县多为农耕者,也就是说,新置诸县占去了东京各提辖司所管的大量蕃汉转户,以及少部分汉、渤海正户。那么,构成斡鲁朵主要力量的那部分人户,即出正军的部族正户去向如何呢?东京提辖司虽然撤销,诸斡鲁朵犹存,其他各处的提辖司仍在,部族正户及剩余的蕃汉转户最有可能的是南徙至接近宋辽边境的地区,改隶于南京、云州、平州、奉圣州等提辖司。“重地每宫皆置(提辖司),内地一二而已”,这种状态,应是圣宗以后才形成的。而作为标志性年代的统和八年,上距宋雍熙北伐仅五年,宋辽交兵仍然不断,而内部以及其他方位的边境却很稳定。这种局势,正应是圣宗将诸斡鲁朵重心南移的根本原因。当然也存在另一种可能,即这些正户转归南枢密院体系,从而脱离了斡鲁朵。这类做法未见先例,不敢妄断。但无论如何,斡鲁朵力量在东京道的消失,应该意味着它的分布状态在南境更为集中。 东京诸宫提辖司的撤销,是圣宗朝斡鲁朵相关制度和内涵发生变化的重要表征。但辽代废去的不仅是东京提辖司,辽前期的其他提辖司,比如太祖所置的黑水河提辖司、(64)太宗所置的怀州提辖司、(65)可能也建于太宗朝的西南路提辖司(在榆州),(66)后皆不见于记载,或亦废于圣宗朝。 这种变化,正昭示了斡鲁朵与两枢密院体系逐渐趋近,皇帝与政府利益合流。但其形式,非如岛田所说,“由于服从提辖司的统治,直属于斡鲁朵的汉人聚落大体上在圣宗晚年转换于州县制之下”,(67)而是通过提辖司数量、所在地的变化,以及这种变化所展示的斡鲁朵户的作用与两枢密院下辖人户趋同,得到体现。圣宗以后,斡鲁朵户为皇帝“制内”,防范内部危机的作用没有得到施展,却被大量徙置于南部边境,这与戍守其他方向边境的部族,并无功能上的实质区别。但是,直到辽末,它仍是独立于两枢密院、内部有完善管理体系的政治体。(68) 至此,本文对斡鲁朵的性质与管理体制,有了较全面的描述。由于头绪甚为纷繁,故在此作一概括。 辽代的斡鲁朵,核心内容是“行宫”,它处在捺钵之中,是皇帝在捺钵中的所居之处。斡鲁朵意义的外延,则是以护卫行宫为职责的宫分军、出宫分军的宫分户,以及对军、户进行管理的体制。自太祖起,每个皇帝即位之初,以其亲信为骨干,选取部族、州县户口组建一个斡鲁朵。这些人户脱离原有的户籍,加入所在斡鲁朵的“宫籍”,平时散居于全国各处,并抽取部分丁壮从军,随侍于皇帝之捺钵,战时,全体丁壮有从军的义务,并且被当作首先动员的对象。斡鲁朵户是直属于皇帝而非隶于政府的群体,前帝之斡鲁朵,由在位皇帝继承。 入宫籍者称“宫分户”,内有三种户籍,即正户、蕃汉转户、著帐郎君与著帐户,其身份分别相当于平民、农奴和皇家仆隶。皇帝对斡鲁朵,主要征索军事方面的服务。正户之丁充当正军,为斡鲁朵军之主力,蕃汉转户以正军之“家丁”身份辅助作战。隶宫籍的正户是皇帝最亲近的团体,所以,辽人以隶宫籍为荣。横帐虽是皇帝亲属,迭剌部虽是皇帝出身部落,但只有宫卫才是离皇帝最近的特殊组织,是比州县甚至部族更优先、更亲近的团体。 斡鲁朵的下辖单位,是提辖司、石烈、抹里、瓦里、闸撒。石烈—抹里管理正户与部分蕃汉转户,瓦里管理另外大部分转户,而闸撒则管理著帐户。这几种基层单位,又属于各京、州的提辖司。提辖司既隶属于“某宫提辖司”,又处于本京、州的“诸宫提辖制置司”管辖之下,后两者之共同上级,为“诸行宫提辖制置司”,由此而形成斡鲁朵管理体制内的纵、横两线。处于纵、横两条管理路径交叉点的提辖司,虽非位高权重,但却是将分散于一路各地的石烈等基层组织予以集中管理的关键机构。欲了解辽代斡鲁朵情况,必须对提辖司加以关注。 以提辖司人户建置州县,意味着以两枢密院为首的政府,与皇帝私人之间的资源流动。但是,流动是双向的,提辖司人户析出置州县,造成资源由皇帝向政府的流出,而于皇帝新建置宫卫时,反过来也由政府体系向斡鲁朵流入。若关注到两个方向的流动,又会发现,自太祖以来,斡鲁朵与两枢密院在管理体系上分离的状况始终存在,斡鲁朵的力量也并未与时消退。 通过空间分布的变化,我们能够知悉辽代斡鲁朵制度某些内涵的转变。提辖司作为各斡鲁朵执行实际管理职责的关键机构,同时又固定于一地,不似各宫都部署不断随捺钵移动,故而最能反映辽代斡鲁朵户空间分布的总体情况。由提辖司分布状况可以发现,辽在圣宗朝以后,斡鲁朵户的分布重心有一个由内向外、由北向南移动的过程。这个趋势,为我们指示了斡鲁朵功能转变的迹象:随着皇权的强固,斡鲁朵的主要军事职能,由保护皇帝的地位与个人安全,转向对外作战——虽然它并未放弃前一种职责。这一变化虽非一目了然,却是整个辽代斡鲁朵制度的最大变化,即斡鲁朵体系与两枢密院体系确有合流的迹象,并非管理体制的合并,而是职能方面的趋同。而由斡鲁朵力量重心在辽中期的南移,可觑见辽政权的一项基本国策:它始终以宋为首要防范对象,这一点并未因为澶渊之盟的订立而发生根本转折。 附识:谨向匿名审稿人、复旦大学中古史共同研究班同仁和林鹄先生致谢,他们提供了极堪珍视的建议。 (责任编辑:admin) |