|

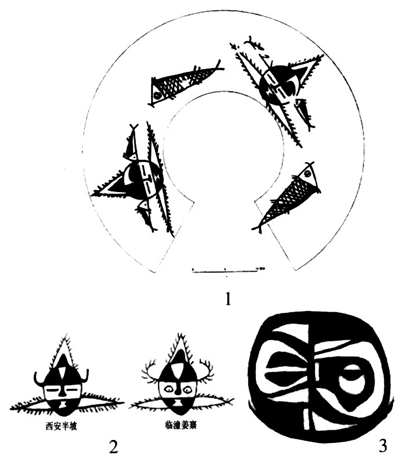

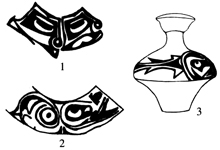

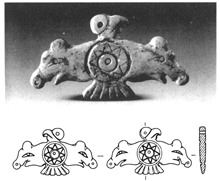

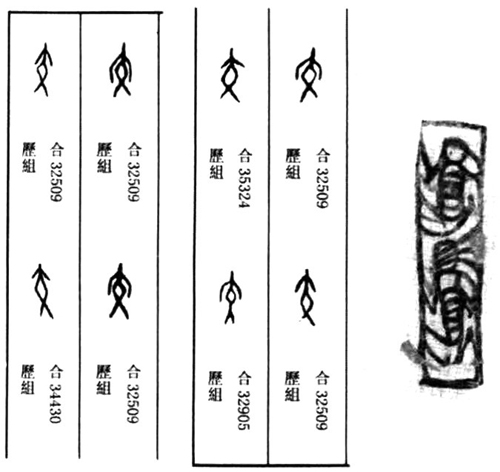

二、史前图画和“文字画”考察 (一)半坡遗址“四鱼媾生幼鱼图” 在距今6500年至6000年之间的半坡、姜寨仰韶文化遗址中有不少“四鱼媾生幼鱼图”(图1.1),但现在人们却一般称之为“人面鱼纹图”,把中间的图形解释为“人面”,对其象征意义学者们也众说不一。笔者认为,结合姜寨遗址第二期与庙底沟类型相遇碰撞并受其影响而形成的鱼纹头与鸟纹头相碰吻图案(图1.3,图2)来看,“四鱼媾生幼鱼图”或“两鱼媾生幼鱼图”上应是一幅表示氏族通婚关系的“文字画”:两对鱼形成“冓”,中间并非所谓的“人面”,而是新生鱼仔的正面形状,头上还有鱼尾可证。这种“文字画”的象征意义后虽消失,但它留下了一个会意文字在殷墟甲骨文中。特别值得注意的是,“冓”及其“偁”、“爯”等字中所从意符“鱼”形与甲骨文中一般画出鱼鳞的“鱼”写法不同,却与半坡、姜寨等新石器时代遗址中“鱼”写法相同,应是它产生时代较早的一个旁证。此画有时画成一对鱼口与口相互接吻,中间是正面的新生鱼仔,鱼仔后面有尾巴,两边还有鱼翼,更可见是鱼仔的形状而不是“人面”之状(图1.2)。  图1 仰韶文化“四鱼媾生幼鱼图” 1.半坡P:4691陶盆,见西安半坡博物馆《西安半坡》,文物出版社,1982年,第180页图128。2.见王仁湘《史前中国艺术浪潮——庙底沟文化彩陶研究》(下简称《彩陶研究》),文物出版社,2011年,第458页图5-2-1-5。3.见西安半坡博物馆等《姜寨——新石器时代遗址发掘报告》(下简称《姜寨》),文物出版社,1988年,第257页图2。  图2 仰韶文化史家类型“鱼鸟交吻纹” 1.见西安半坡博物馆等《姜寨》上册,第256页图182.3。2.见西安半坡博物馆等《姜寨》上册,第257页图183.3。3.出土于武功游凤遗址,见王仁湘《彩陶研究》,第480页图5-3-2-6。 闻一多曾经指出,鱼在中国古文化中是隐语,常常暗喻“匹偶”、“情侣”,而“鸟”则象征男性或男根,[1]这幅“四鱼媾生幼鱼图”正是表示了这样的含义。笔者认为这幅画的意思是用一对鱼或两对鱼口口相吻来象征部族间的婚媾关系,中间大头鱼仔表示新生的后代。此可与出土于仰韶文化史家类型中的鱼头与鸟头相碰的图案(图2)相参照。图2.1虽呈现不完全对称形状,头部、眼睛部分基本相似,但嘴与吻部并不相似,左部明显是鱼嘴,凹陷进去,右部是鸟嘴,凸出且似乎快要进入鱼嘴之中。图2.2左面是鱼,右面是鸟,后部还有鸟翅之状,特别是右上方应是男根之状。图2.3中右部为鱼身,左部应是鱼嘴吞进鸟头,此图把鱼、鸟象征两性关系表达得更为充分,具有图腾崇拜的作用,象征原始先民对繁育后代子孙的殷切希望。 (二)姜寨遗址“鱼鸟接吻图”  图3 史前“文字画”(一) 1.两兽争鱼图,秦安大地湾遗址马家窑文化石岭下类型H366:29,见中国社会科学院考古研究所《考古学集刊》第16集,第94页图3.7。2.河姆渡文化“花果灰陶猪纹图”,见宿白主编《中华人民共和国重大考古发现》,文物出版社,1999年,第77页上图。3.河南临汝阎村仰韶文化遗址石斧鹳衔鱼图,见《中国大百科全书·考古学》,图版10页上右图。 图1中的第3图出土于陕西临潼新石器时代姜寨遗址第二期,距今6000年左右,鱼口与鸟口正好相对,是一幅接吻图。但是按生活现实来看,这是不可能发生的事情,因此这也是用象征主义的手法来表现的,它象征男人和女人亲昵接吻通婚的情景。如果按照上引闻一多的说法,鱼在中国古文化中常暗喻“匹偶”、“情侣”,而“鸟”、“隹”又往往是男根的别称,[2]也常指代男人,以此看来,“鱼鸟接吻图”实际上是象征男女接吻亲昵的情景。但是如果按照社会人类学家的观点,[3]“鱼”和“鸟”正好代表两个相互通婚的半偶族,“鱼”和“鸟”的接吻也象征着两个半偶族相互通婚的现象。从整个新石器时代出土的图画、图形资料来看,后一种解释更富有说服力。这一点我们后面再做分析。 (三)秦安大地湾遗址马家窑文化层“两兽争鱼图” 甘肃秦安大地湾马家窑文化层石岭下类型中,出土了一件彩陶壶,其腹上部绘有两兽为一条缺头的鱼相持争斗的场面(图3.1)。此应是一幅饶有情趣的“图画”,但笔者认为这也不是写实主义的绘画,两只野兽应代表两个部族或部落,“鱼”代表双方所争夺的利益。 (四)河姆渡遗址“灰陶花果猪纹图” 浙江余杭河姆渡遗址河姆渡文化层出土的方形陶钵上,刻画有一头早期的“猪”(古称“豕”),猪嘴比较长,是距今约7000年猪形体特征的写照(图3.2)。值得注意的是,在猪身上刻画有三个图案,两边都是花朵形,中间是果实形状,按其形状可能是菠萝类的果实,其上似乎还有叶子。丑陋的黑猪与漂亮可爱的花果似乎没有什么直接的关系,为什么要在猪的身上画上花卉和果子呢?学者对此一般都没有解释。笔者认为,这幅“灰陶花果猪纹图”两边是花,表示繁花如簇,象征繁荣,果实则表示硕果累累。把花果画在猪的身体上,其义是希望养育的猪越来越多,繁荣昌盛,并且无灾无害,终成善果。因此这不是一般的猪纹图形,而是一幅寓意养育家猪繁荣昌盛的且具有巫术性象征作用的“文字画”。 (五)河南临汝阎村仰韶文化遗址“鹳鱼石斧图” 在距今6000年至5500年之间的河南临汝阎村仰韶文化晚期遗址中,发现一个陶缸上画着一只白鹳鸟口衔一鱼,旁边画一把石斧。此图被视为图画,称之为“鹳鱼石斧图”(图3.3)。此画常为各种书刊论文引用,但各家认识颇不一致,笔者认为这幅画也是一幅“文字画”。在这幅“文字画”中,鹳鸟与鱼表示两个不同的鹳鸟部落与鱼部落。鹳鸟为一种水鸟,是代表鹳鸟部族的图腾,鱼代表另一个部族图腾。鹳鸟嘴衔鱼,意即鹳鸟部落通过斧头(武力战争)征服了鱼部落。石斧表示一个半偶族用来镇服另一个半偶族。关于这一点,详见下文分析。 (六)凌家滩遗址“玉鹰双兽图” 在距今5600年至5300年之间的安徽凌家滩遗址中发现一件玉鹰雕佩饰(图4),此玉雕上为一鹰头,下部为鹰尾,中间为一个八角星纹,两边为两个兽头作为鹰的双翅。①这明显象征着一个部落联合体,主题是鹰族,八角星纹是其族徽,而两边作为双翅的兽头则应是两个氏族。对这幅图形,学术界至今并未给予多少解释,所以笔者需要多作些分析。 凌家滩遗址这幅“玉鹰双兽图”,大概就像文化人类学或社会人类学所说的氏族部落发展壮大过程中不断分化而具有的两重图腾现象。这是因为原始社会时期,严格的族外婚制度和往往以动植物作标志的图腾制度联系在一起。这种图腾制度也往往把族外婚的父系氏族分为两个半族,这两个半族各自用不同的动物或植物来表示。正如法国结构人类学家列维-斯特劳斯总结世界上许多后进民族的民族学资料后所说的,从动植物图腾与部落两大半族(胞族)的社会组织形态的关系和结构可见,由于原始社会族外婚的特点和需要,首先要把许多部落划分为两大半族(胞族),两大半族形式是二分结构。但是两大半族之间的数目绝不平均,有的半族所含氏族多,有的则少;多的又可分为两个亚半族,少的则是单一的。同时,两大半族地位也绝不平等,一个半族地位总在另一半族之上。[4] 笔者认为,凌家滩遗址“玉鹰双兽图”就表现了一个部落两个半族(胞族)的图腾徽帜。玉鹰代表一个半族,是主体,其社会地位高,也恰巧代表“较高的或天空的半族”,整个图形组成雄鹰展翅欲飞之状。两个兽头代表两个亚半族——“双翼”,是具有依附性的客体,其社会地位低下,也恰好是“由较低的或陆地的半族来标志复杂的形式”。这种情况在我国古文献所反映的古史传说资料中也是存在的。  图4 安徽凌家滩遗址“玉鹰双兽图” 凌家滩98M29:6,见安徽省文物考古研究所《凌家滩——田野考古发掘报告》,文物出版社,2006年,彩版201,第249页图203。 《山海经》中记述一些方国“使四鸟:虎、豹、熊、罴”,或言“使四鸟”,可知后者是前者的省略。其中《大荒东经》所述有“白民之国”、“黑齿之国”、“玄股之国”、“毛民之国”、“蒍国”、“中容之国”、“司幽之国”7例,《大荒南经》所述有“张弘之国”、“三身之国”2例,《大荒西经》记述有“先民之国”1例,《大荒北经》记述有“叔歜国”1例,共有11例,其中以帝俊(舜)之子或之孙最多。“使四鸟:虎、豹、熊、罴”是什么意思呢?古今对此释读皆有误。清郝懿行《山海经笺疏·大荒东经》说:“经言皆兽,而云‘使四鸟’者,鸟兽通名耳。”今人袁珂《山海经校注·大荒东经》则说:“帝俊之裔之有‘使四鸟:豹、虎(或虎、豹)、熊、罴’能力者,盖出于《书·舜典》所记益与朱、虎、熊、罴争神神话。……益与豹、虎、熊、罴四兽争神而四兽不胜,终臣服于益,《舜典》‘帝曰往哉汝谐’之实质盖指此也。”[5]郝懿行用“鸟兽通名”来解释名云“使四鸟”而实指“虎、豹、熊、罴”四兽的矛盾,固然难以服人,而袁珂用“益与豹、虎、熊、罴四兽争神而四兽不胜,终臣服于益”来解释,更显牵强。笔者认为这种现象也与凌家滩遗址“玉鹰双兽图”一样,用列维-斯特劳斯图腾分类体系与原始社会组织的族外婚下形成的两半族理论才能清楚地予以解释。《山海经》中“使四鸟:虎、豹、熊、罴”,是指以“鸟”与“鸟”所属的“虎、豹、熊、罴”两半族(胞族)的社会组织形态。“鸟”是“较高的或天空的半族”,是主体,是上层,可以代表下属的另一半族,因此“虎、豹、熊、罴”合称“四鸟”;而“虎、豹、熊、罴”显然是由四个氏族组成,是“较低的或陆地的半族”,附属另一半族,是下层,故被“鸟”半族所使。 可以说,前面所说临汝阎村仰韶文化遗址“鹳鱼石斧图”,是以鹳鸟与鱼组成的比较单纯的具有上下等级关系的两半族;而这里所说凌家滩遗址“玉鹰双兽图”,则是由鹰组成单一的代表列维-斯特劳斯所说的“天空的”具有上层等级的半族图腾,而双兽则是代表“地面的”也是较低阶层两个亚半族的图腾;而《山海经》中“使四鸟:虎、豹、熊、罴”,实际上上层是单纯的“鸟”半族,下层则是代表地面动物的“虎、豹、熊、罴”,这也是列维-斯特劳斯所说“二元组织”分解为像维尼巴果族的“四项系统”。 (七)甘肃大地湾遗址仰韶文化晚期地画 甘肃秦安县大地湾411号房址地画是用炭黑绘制在一间方形建筑屋内地面上,长宽1.2米×1.1米,时代属仰韶文化晚期,距今5000年左右。此建筑被认为是宗教祭祀性建筑,地画也是新石器时代遗存中迄今为止所发现的最大的一幅图画(图5)。但学术界对此画解读不一。有的认为这两人是一男一女,两人下部两腿交叉直立,似行走状;右下可能是一个女孩,是一个三位一体的家庭组合。[6]有的认为:“画中数人面对今难以确认之物跳舞,可能与行巫祭祀有关。”[7]有的认为:“画上站立二人,均左手抚头,右手下垂执棒,双腿相交。两人右边也有些模糊墨迹,像是另有一人,也像右手执棒的样子。人像下方有一长方框,像是条案或木槽,里面放着两只动物——一些像青蛙或其他牺牲。这画很像是几个人面对作为牺牲的动物在跳舞。”[8]还有学者认为,这是人物追赶野兽图,也有学者认为这是一幅二人交媾舞蹈图。[9] 笔者认为,这幅图的上方二人手中所握持的应是已夸大的男根之状,两腿似是相交,但脚尖向外,脚跟向内,这种姿势很难说是在跳舞。二人似乎是手握男根、双腿相交、左手抚头的姿势,左下似是一只皮制靴子形状,右边似是衣服,似乎是准备交媾之状。至于右下方图是横置的,把它竖置后(图6右),就会发现似是两个女性,一个仰卧,一个附身趴着,也是准备要交媾的情形。  图5 大地湾遗址仰韶文化晚期地画“二裸人思春图” 见甘肃省文物工作队:《大地湾遗址仰韶文化晚期地画的发现》,《文物》1986年第2期图版叁下图。  图6 甲骨文中的“交”字与大地湾遗址仰韶文化晚期地画右下方图画 甲骨文“交”字见刘钊等《新甲骨文编》,福建人民出版社,2009年,第578页。 大地湾遗址F411地画上的两个裸体男人被画成双腿相交形状,实际上也是有寓意的。把这两个男人双腿相交的图形与殷墟甲骨文中的“交”字(图6左、中)作以比较,就会发现它们十分相似。《说文》:“交,交胫也。从大,象交形。”段玉裁注曰:“谓从大而象其交胫之形也。”《山海经·海外南经》亦云:“交胫国在其东,其为人交胫。”郭璞注曰:“言脚胫曲戾相交,所谓雕题、交趾者也。”所谓交胫国人“脚胫曲戾相交”,正是“交”字形体的写照。图6所引甲骨文中历组的“交”字因其写法简练,似乎形体特征还不太明确,但大地湾遗址地画中的两男人“脚胫曲戾相交”的特征非常明确。为何这两个男人要画成“脚胫曲戾相交”的形状?这是因为“交”字引申义如段玉裁注《说文》“交”字所说的“交胫谓之交,引申之为凡交之称”,“交”引申义就有交通、交媾、交往诸义。大地湾遗址F411地画是要通过“交”字来表达其寓意:两个男人手握男根,意欲并准备和女人交媾。所以这个“交”字形是用来说明谜底的。这一地画目的是明确的:是想通过地画表达男女交媾的愿望而达到部落人丁兴旺。不过,我们应看到,“交”的图形本身是人体的肢体语言,它可能在文字出现之前就存在于原始先民的社会生活中。汉字产生之后把人的“肢体语言”——双腿相交姿势画出来就是“交”了。因此,大地湾遗址地画所描绘的裸体双腿相交,也就是通过肢体语言表达作者向往交媾的想法,而左手握持男根的姿势就使这种思想表达得更为清晰。 (八)浙江余杭南湖良渚文化遗址黑陶罐“文字画” 距今5300年至4300年之间的浙江余杭县南湖良渚文化遗址黑陶罐上部有一圈(图7),共有11个图形符号。李学勤把此南湖黑陶罐陶文读为“朱  戔石,网虎石封”,并解释说:“‘朱 戔石,网虎石封”,并解释说:“‘朱 ’是红色的旗子,在此可能为族名或人名。‘戔’读为‘践’,意思是行、往。‘石’是地名。‘封’,训为境。所以‘朱 ’是红色的旗子,在此可能为族名或人名。‘戔’读为‘践’,意思是行、往。‘石’是地名。‘封’,训为境。所以‘朱 戔石,网虎石封’的意思是:朱 戔石,网虎石封’的意思是:朱 去到石地,在石的境界网捕老虎。”可见李先生是把这几个刻划符号当作早期文字看待的。不过他又说“罐上的符号虽然多个成行,仍有属于文字画的可能。当然,所谓文字画仍是真正文字的前驱”。[10] 去到石地,在石的境界网捕老虎。”可见李先生是把这几个刻划符号当作早期文字看待的。不过他又说“罐上的符号虽然多个成行,仍有属于文字画的可能。当然,所谓文字画仍是真正文字的前驱”。[10]笔者认为上面李先生所说南湖黑陶罐陶符中“虎”、“网”和两个“石”的释读似乎问题不大,但从右看第一、二、三及最后一个符号是否为文字,还是要斟酌的,似乎视为“文字画”形式更合适。笔者以前曾经把这组陶符全部看作“文字画”,认为是“连环画式的图形”。[11]但是现在看来,余杭南湖黑陶罐上陶符也许应该视作文字画和文字的混合形式。这就好像1993年在江苏高邮龙虬庄南荡文化遗存所发现泥质黑陶盆口沿残片一样,既有含有注音的“文字画”形式,也有原始文字形式,与云南纳西族东巴文那种注音形式文字画相同。 (九)龙虬庄南荡文化遗址陶片上加注标题式的“先妣孕育子孙图” 1993年在江苏高邮龙虬庄南荡文化遗存发现泥质黑陶盆口沿残片,上共有8个符号,左面4个刻划符号,右面4个图画或图形,原始文字与刻划图形各占一半(图8)。这件南荡文化遗存陶片属于龙山文化王油坊类型,时代距今4000年前后。 饶宗颐认为龙虬庄南荡文化遗址陶文左面第三四个字下加一笔为“饰文”,并把三四两个字隶定为“朱尤”,读为“祝由”。[12]周晓陆把四个字和四个图形分作甲乙两组,且为颠倒的两组。甲组两字读为“戊辰”,乙组颠倒过来可读作“辛未”,并认为四个图形表示了男女交媾、巫者祈禳多生、孕妇分娩的一组图形。[13]饶、周二氏虽对左边几字隶定不同,但皆认为是早期汉字。  图7 浙江余杭南湖良渚文化遗址黑陶罐陶符 见余杭县文管会《余杭县出土的良渚文化马桥文化的陶器刻划符号》,《东南文化》1991年第5期。  图8 龙虬庄南荡文化遗址陶片“先妣孕育子孙图” 龙虬庄遗址考古队编《龙虬庄——江淮东部新石器时代遗址发掘报告》,北京:科学出版社,1999年,第204页,图323.1,彩版九。 笔者认为龙虬庄陶文左边四个字虽还不能遽定为何字,但从匀称的结构布局看,字体间隔一致,与殷墟甲骨文相近但比较潦草,应是原始文字。至于右边的四个图形,笔者认为虽不是字,但是有注音符号,也就是说有用来标注读音的声符,尤值得我们注意。因为云南纳西族东巴文早期文字画中,就有一些图形符号加上了注音符号,例如纳西东巴文《人类迁徙记》。同样,龙虬庄陶文中右边四个图形符号中有两个声符字是应引起我们注意的。第一个图形的后面有一个“九”字,殷墟甲骨文中“九”与“肘”是同一个字,《合集》13677正、11018正、13676正中的“肘”与甲骨文中作为数字的“九”写法相同。所以丁山、李孝定等认为数字“九”是“肘”字的借字,是对的。在古文献中“九”常常与“纠”、“丩”、“鸠”、“勼”等字通用,表示“聚合”、“纠合”之义。②所以笔者认为这个“九”字,与“纠”、“勼”相通,实际上表示男女聚会交合。[14]龙虬庄陶文第四个图形下有一字,这应是上周甲骨金文中的“匕”字,在殷墟卜辞中常用作“妣”,例如:“贞:多匕(妣)弗求(咎)王?”(《合集》685正)这幅龙虬庄“文字画”不仅在汉字起源史上意义重大,而且所反映图文字义的象征含义也十分重要。第四个图形下这个“匕”,既是这个表示怀孕妇女的注音文字,也是早期的假借字,亦应读为“妣”,在这里是指龙虬庄南荡文化遗址先民心目中的先妣。 龙虬庄陶文中这个“匕(妣)”字正好与上面四个表示男女交媾、女人受孕、瓜瓞绵绵象征多生多育图形遥相呼应。其中,第一个图形的意思是表示一个卧伏的女人,在其臀部有一略弯的“↘”形,正如有学者所说的那样应是一个男性生殖器形状,臀部下方的“\”表示射精;而后面的“九”,表示“聚合”、“纠合”之义,在这里是表示男女聚合、交媾。“九”字这个注音字与这幅图形所表示的画面意思是可以相互阐释的。第二个图形也是妇女横卧,但是腹部明显已经大起来了,表示这位妇女已经怀孕。第三个图形像是一笔画成,这是表示一个长长的、相互缠绕的藤蔓,而且有瓜实的形状,也就是《诗经·大雅·緜》起兴之首句“緜緜瓜瓞,民之初生”之义。这幅图形也表示其时的先民追溯先妣生育先祖时,其部族还比较弱小,但正是这位伟大母亲,生育了先祖,其后才子子孙孙“緜緜瓜瓞”而代代不绝。第四个图形表示侧卧孕妇正在生产的情形。孕妇肚子里明显有一个东西,这应是所孕育的小孩之状。这个孕妇口侧向一旁,可能是因为生育的痛苦而大声叫喊,其上有两个锯齿形状,可能是女性生殖器之状,表示正在生育的情景。 从上面所说龙虬庄陶文中四个图形符号和旁注音假借字“九(纠)”和“匕(妣)”的情况来看,这幅陶文及其图形符号大概是歌颂其先妣生育始祖的传说故事。许多早期部族、国家的传说中往往追溯到先祖为始祖母诞生的神话或故事。例如《诗经·商颂·玄鸟》、《楚辞·天问》以及《史记·殷本纪》记述商族先妣简狄吞玄鸟之卵而孕育商人始祖契的神话传说,《诗经·鲁颂·閟宫》和《史记·周本纪》记述周族先妣姜嫄踩踏上帝脚印(或言踩踏巨人脚印)而受孕的故事。龙虬庄陶文图形下注有“匕(妣)”并描述先妣孕育先祖的“文字画”,盖即商周先妣孕育先祖的那种传说故事。因此这一文字画具有巫术性质,是通过本部族先妣的交媾、怀孕、生育以及瓜瓞绵绵的连环图画象征部族的兴旺发达、生生不息。 (责任编辑:admin) |