|

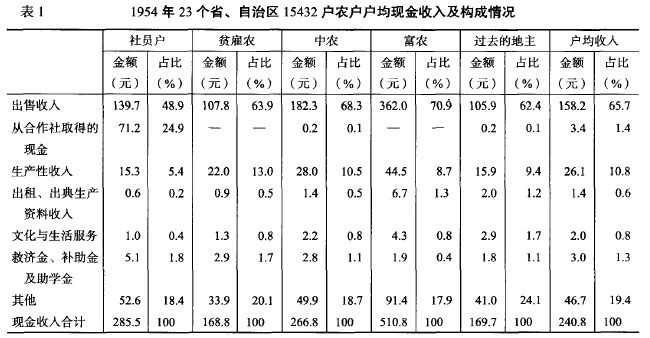

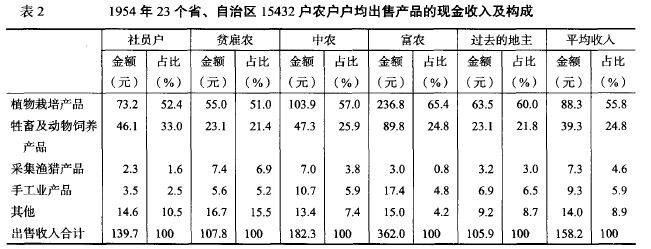

(二)农户现金收入状况 农户的现金收入是反映农村商品经济发展水平的重要指标,现金收人所占比重越大表明农村的商品经济越发达,反之,则表明农村的自然经济程度较高。据国家统计局的调查,1949~1955年,中国农民人均货币收入分别为14.9元、18.7元、23.6元、26.8元、31.5元、33.9元及33-4元,呈逐年上升的趋势。随着农民货币收入的增加,人均消费品购买力也呈不断增长的态势,1949~1955年农民人均消费品购买力分别为14.2元、l7-3元、21.6元、24.6元、28.4元、31.8元及31.7元。[2] 根据1954年国家统计局对23个省、自治区15432户农户收支调查材料,农户户均现金收人及构成情况如表l。  说明:生产性收入包括出卖手艺、出雇工资、货运、互助组换工收入及产品加工费等收入;其他收入包括交换收入、保险金、借款、收回贷款、预售产品、亲友赠送等。 资料来源:根据中华人民共和国统计局编的《1954年全国农家收支调查资料(1956年5月)》(广东省档案馆:MA07.61.222)整理。  资料来源:根据中华人民共和国统计局编的《1954年全国农家收支调查资料(1956年5月)》(广东省档案馆:MA07.61—222)整理。 从表1和表2反映出的情况看,因富农的农业生产力水平较高,故现金收入最高,主要来源是出售农产品所得。社员户、贫雇农、中农、富农及“过去的地主”的现金收入占其总收人的比重分别为40.52%、34.54%、34.45%、39.38%、34.13%,这也表明,当时的农村经济虽然逐渐由传统的自给自足的经济形态向商品经济转型,但仍然带有浓厚的小农经济色彩。 (责任编辑:admin) |