|

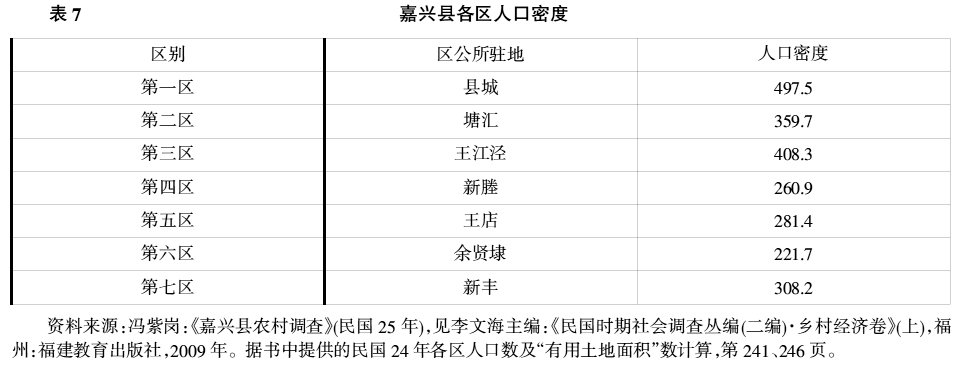

嘉善县城魏塘镇发展较早,历明清两代均为商业中心。民国26年全镇39保,389甲,即接近4000户人口规模。(50)嘉善县另一市场中心为西塘镇,民国时有“商业以西塘为最大,县城次之”的说法,(51)但据地方志记载,解放前夕,魏塘镇商业有83业,大小1139家,而西塘镇仅有商店470余家,手工作坊170多家。(52)魏塘镇还是全县金融中心,1930年代初有钱庄8家。(53)考虑到沪杭铁路通车对西塘的不利影响,“商业以西塘为最大”的说法也许反映了近代以前的商业层级,而民国时期的嘉善商业当以县城为中心。 1930年代平湖县城在全县经济体系中居于绝对的中心地位:城区人口约3000户,近2万人,各业大小商店1023家,营业额679.5万元。(54)另据记载,开业于平湖的钱庄多达14家,其中尚有1家投资于嘉善设立分庄。(55)平湖县境内3个较大的市镇:乍浦、新埭、新仓,均为商业规模接近新丰、新篁、钟埭的中心市镇,这6个市镇与平湖县城组成了一个标准的地方城市市场体系。(56) 图1所示以嘉兴县为中心的市场体系,当然与克里斯塔勒及施坚雅的理想模型差异甚大。市场腹地边界的不规则是可以预见的,尽管位于平原地区,中心地的地理分布即使在粗略意义上也绝不均匀,且层级缺失的现象突出。人口密度的差异可以给出部分解释,根据表7的测算,县城所在的第一区人口密度最高,北部王江泾、塘汇所在的两区次之,而东南部、西南部、西部的各区人口密度相对均匀。也许正因此,北部中心地相对密集,且两个中心市镇和两个中间市镇相去均不远,与地方城市盛泽的距离也很近。  然而,新丰、余贤埭与新塍、王店地区的差异却与人口密度无关。县城、新塍、王店之间,市场分布稀疏,仅有濮院一个中心市镇及另外三个规模较小的基层市镇(陶家笕、泰石桥和蚂蝗塘桥)以及几个村市(九里汇和未在图中绘出的陡门、莫家笕),没有任何中间市镇。但县城、新塍和王店却是全县规模最大、最重要的三个商业中心,濮院的实际经济规模也可能相当可观,它们还是全县仅有的四个邮局(非代办所)所在地。与之相比,东南部的市场体系是比较接近标准模型的,这一带的市镇分布密集,层次分明,但中心市镇的规模却都不太大。 人口密度最高的县城附近,中心地的分布也颇为稀疏。因此,以嘉兴为中心的中间市场圈显著地大于以凤喈桥—石佛寺及新丰为中心的中间市场圈,县城周边的基层市镇和村市与县城的距离,显著地大于凤喈桥、新丰与周边基层市镇和村市之间的距离。而根据施坚雅的假设,我们本应期待看到“各级中心之间的平均距离是核心地区小于边缘地区”,“从核心向边缘移动,贸易体系的平均面积就逐渐扩大”。(57) 这些情况似乎显示,高级市场中心的发展对低级市场中心具有某种抑制作用。图1中,按照标准理论,在县城和新塍、濮院,以及县城和濮院、王店这两个三角地带中部,本应出现两个中间市镇,以及与之形成中间市场圈的9~10个基层市镇,都未能发展起来。因此图中以嘉兴为中心的中间市场体系和中心市场体系,其边界只能粗略地从陶家笕和蚂蝗塘桥划过,它们所在位置,正是标准理论所预言的中间市镇的位置。施坚雅也曾指出,在长江下游地区,高运输效率(促使市场体系面积扩大)可以抵消高需求密度(促使市场体系面积缩小)的影响,因此中心地密度及市场圈面积确实未必与所处中心或边缘的地理位置相关。(58)但克里斯塔勒讨论过的另一种可能性也许更具有说服力,即“较高一级的中心地可以直接从较低级的中心地将消费者争取过去”。也就是说,高级中心地(如地方城市)在其低级市场功能(中心、中间乃至基层市场)的辐射范围方面,比低级中心地更广、更强。因此,“距离其相邻中心地较远的中心地具有较大的意义或重要性”,“较大城镇范围内极少有较低级中心地”。(59) 这样一种现象或可称为高级中心地的“抑制效应”(就周边低级中心地而言)或“集聚效应”(就高级中心地本身的发展而言)。在某种意义上,它与前述“复式中心地”的影响机制恰恰相反,后者体现的乃是中心职能的分散。例如,新丰、新篁两镇,凤喈桥、余贤埭两镇多少都具有“复式中心地”的性质,而嘉兴、新塍、王店三镇对周边低级中心地的“抑制效应”则最为典型。但是这种解释并不是在任何区域内都那样清晰,如北部王江泾一带的中心地分布,既可解释为“复式中心地”(就各镇地理距离的接近及相对较小的规模而言),也可以解释为高级中心地的“集聚效应”(就周边基层市镇的稀疏分布而言),解释的角度对于理解这一区域中心地的发展及城镇化的模式而言,无疑是重要的。如何阐明这两类经济地理机制,及其在传统中国城镇体系层级理论中的地位,仍需更多个案的研究。限于篇幅,这里不再展开。 (责任编辑:admin) |