|

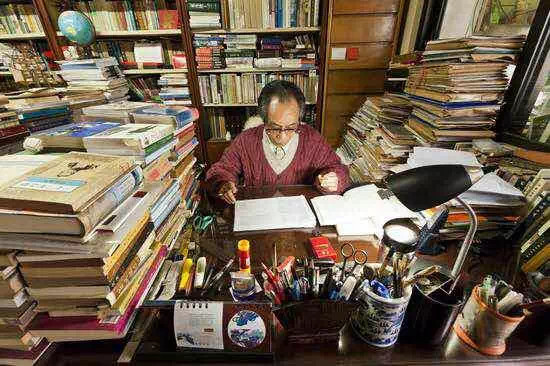

【编者按】 4月18日,复旦大学历史系教授沈渭滨去世。澎湃新闻刊发一组文章,以为纪念。  王郡:回忆沈老 (华东师大历史系博士生) 听说沈渭滨老师身体很不好,有月余了,虽然挂念担心,但想到沈老矍铄的精气神,总觉得能化险为夷,不豫此念究竟成了幻想。 与沈老相识,缘于硕士论文答辩。答辩那天,是我到沈老家去接的,早上堵车,路也不熟悉,过了约定时间。刚到小区门口就望见沈老,清癯,大热天,西装领带,虚拄着欧式拐杖,站姿挺拔,也不知等了多久。身为晚辈还迟到,极表不安,沈老果然也不假辞色:“怎么迟到?!”于是小心赔了不是,赶紧上车出发。我那时自忖论文完成地得草率,想着套套沈老的辞,又觉得未免小人,惴惴的,彼此竟一路无话。临进答辩会场,大约看出我紧张,沈老突然道:“论文,我看了,还算读了不少书。”语无伦次应了什么,我也浑忘了。答辩时,沈老评价有褒有贬,褒,确是我小得意处;贬,确使我背发汗以沾衣。一篇小硕士生的论文,他竟然这么认真看了。 后来与沈老开会、吃饭见过几面,每见必定西装革履,修饰地利索讲究。会议发言,席间聊天,都是侃侃而谈,条理清晰,友朋夸赞他,他都很诚恳地说:“我都用心,认真准备的。” 导师说沈老对晚清史事人物极熟稔,对晚辈又极愿倾囊,学业上应该多多请益。正好有些晚清人物需要请教,于是逢假日,去过几次沈老家拜望。他是老烟枪,我算小烟民,吞云吐雾,每次都谈上几小时,几乎每次都耽误沈老午饭。师母是闺秀出身,只轻轻提醒几次,想来那时我也不懂事,拎不清,总是缠着再说几句,沈老就会抱歉地对师母说:“再等等。”也有次例外,沈老很严肃:“今天少说几句,下午我要看球”,又指指茶几上的一包烟一壶茶,“我都准备好了,下午直播。”似乎是国内的赛事,我又不爱足球,诧异道:“这烂队您也看。”沈老竟露出孩童般的不好意思:“我不挑,欧冠中超都看的,中国人嘛,自己的比赛也要看。凌晨也起来看,门窗关紧,精彩的地方我要振臂狂呼,呐喊,邻居听到要投诉的,哈哈。”我心里嘀咕:“看个球,老头也性情,也认真。” 那时沈老客厅除了张挂着师母画作,还陈设了几幅花鸟小品,碰巧我也认识画师,不免品评几句,说这画师功底很扎实,笔法纯熟,可是不知变化,看不到他自己。沈老笑说:“我只懂些书法,不过我觉得还是这样画好,白描,小写意,几笔传神,瞎变什么,变得乱七八糟,失真。”他的书房则有副自撰对联:“半世坎坷皆为字,一生惬意是文章”,一半感慨世事,一半生命寄托,已入甘苦两得之境。学人固各具气象,惟处坎坷、惬意之间,方可见风骨吧。 与沈老谈学时,我好发些无边无际的议论,沈老从不打断——不单不打断,因为他晚年重听,听不清处还要求大声重复,听清为止。听完思索一会儿,问我有无材料佐实,我就汇报哪处看到记载,哪处是我推断,他会正色道:“瞎说不可以的,得有依据。”接着突然挺身前倾,盯着我说:“你发现没有,晚清,无论政治史、制度史、思想史、经济史,人物特别鲜明,所以总是人的历史,人物最重要,故入手某段或某专题,必需做相关人物的长编,或者大事记,没有这个基础,材料必定会看得漫漶无边,毫厘之失也不免千里之谬!” 与陈旭麓先生一样,沈老为晚清做过大量基础性工作。近来常闻“腾空的历史想象”,可双足需踏在多么坚实的土地,才能发力腾跃呢?今日提笔想起沈老教诲,不禁喟叹。 与陈旭麓先生一样,沈老极爱与晚学交流,我问学时,极感老人相授不遗余力。他以《孙中山与辛亥革命》一书纪念陈旭麓教授,不但永志师恩不忘,也为后辈揭橥老师辈留下的感召力能长存人心之真谛。沈老力行“薪尽火传”的精神,在这学问之道日见落寞的纷繁中,尤让人肃然起敬。 沈老告诉我,他不信佛,可是很爱《金刚经》,反复诵读。人生露电,般若空义。沈老生前已超脱生死执念,以晚辈的观感,沈老一生处世、治学,都实践着“认真”二字,展示了他的真性情,真超脱。  何建国:悼念沈渭滨老师 (山西大同大学副教授) 惊悉沈渭滨老师仙逝,心头为之一震。突兀的消息,将我纷乱的思绪最终定格在那难忘岁月的一幕幕场景中。 我第一次见先生是在2008年12月初,华东师大召开的纪念陈旭麓先生诞辰九十周年、逝世二十周年的学术讨论会上,他作为陈先生的弟子参加了会议。他在发言中提及自己正在编《陈旭麓先生年谱长编》,并且向与会者展示了他用中型毛笔书写的已经完稿的第一册,第二册写到了1950年,由于资料原因,暂时搁浅。 先生铿锵有力的发言,以及他对“中学”和“西学”, “西化”与“化西”, “外在”与“内在”, “爱国”与“卖国”, “革命”与“改良”等问题充满睿智的阐释,至今让我记忆犹新。 此后,我和先生没有近距离的接触,只是读他的著作文章,渐有启发。先生长期致力于近代史研究,对辛亥革命、孙中山研究尤有心得。我的研究方向也聚焦于孙中山。让我感到幸运的是,先生应允担任了我的博士论文评阅人,这让我与先生有了更进一步的接触机会。从论文评阅意见书可见先生治学极为严谨,其中改动过的两个字,他都加盖了印章。 2011年,业师周武曾带我专门去拜访先生,得以当面聆听他的教诲。先生家住闵行七宝镇,我们见面是4月17日下午。先生待人平易近人,彬彬有礼,热情地招呼我们在客厅就座喝茶,全然没有某些大家的做派。由于当年是纪念辛亥革命100周年,先生除主持“国家清史工程•传记•光绪朝(上)”项目的纂修外,正在全力以赴增订《孙中山与辛亥革命》一书,极其忙碌。但他还是放下自己手头的工作,不厌其烦地给我答疑解惑,让我有一种如沐春风之感。 先生思维敏捷,神采飞扬,见解广博。整个下午,他从当下时局的政治热点,讲到文化热点,从学术问题的辨析,谈到孙中山的个案研究。他认为辛亥革命是知识分子给自己找出路。先生对我做孙中山的研究给予了鼓励,同时,希望我在今后论文修改的过程中,补入南京国民政府成立时,孙中山思想已经具备成为理论基础的内容。 让我非常感激的是,先生还关切的询问我,毕业后工作单位落实了没有,希望我能留在上海。他告诉我先不要挑剔,如果没有满意的工作,先留下以后再等机会。 谈话结束后,先生还带我们参观了他的书房。除了四周的书架外,古朴的书桌上也堆满了一摞一摞的书,他笑着说,“都没有自己的空间”。 傍晚,先生盛情邀请我和周老师留下来吃饭。从家里出来,我感受到了先生的另一面。先生出门,身穿黑色短大衣,手拄一根拐杖,昂首阔步,特有绅士气质。一路走来,镇上有许多人见到他,都热情的和他打招呼。原来,先生精于书法,七宝许多地方都留有先生墨迹,他是镇上的文化名人,人们都很尊敬他。 席间,他谈及教育的忧虑,社会的浮躁,人生的际遇等。其间,也谈到健康的问题,我记忆最深刻的是,他批评现代的医学治疗方式仅仅是把患者当作生物学意义上的“人”。 今闻先生离去,往日情景历历在目,可惜再也听不到先生的学识见解、再也难睹先生的尊容气质,谨以记录与先生点滴的交往,永远铭记先生的教诲,作为对先生沉重的悼念! 愿先生安息,一路走好! (责任编辑:admin) |