|

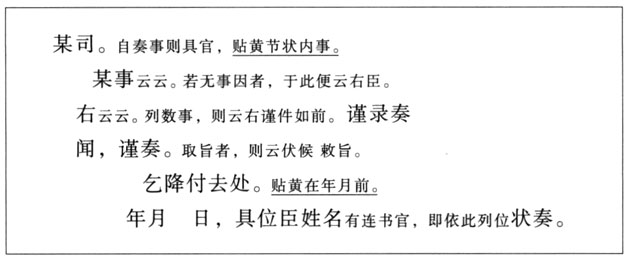

内容提要:本文试图以宋代相对清晰的制度状况反观敦煌吐鲁番所出相对零碎的材料,对事目文书的分类、性质作进一步的探讨。本文认为,被前辈学者统称为“抄目”的各种事目文书,在形式、功用上有着本质差别。除了常见的“受事发辰”记录外,一种为规整的收文登记,不但可存档备考,还可以与发文机构的事目进行照验;另一种则是官司内部文书处理完成后的记录,在宋代被称为“勾销承受簿”。 关 键 词:事目 收文书历 勾销承受簿 文书行政 作者简介:方诚峰(1980- ),清华大学人文学院历史系副教授。 项目成果:本文为教育部人文社科重点研究基地项目“7至16世纪的信息沟通与国家秩序”(17JJD770001)阶段性成果。 在中国古代史研究中,政令文书近年来越来越受到学者的关注。而围绕着政令文书的形成,有一系列的“衍生品”,常见的如各种稿本、副本、存本,①都是文书运行所不可或缺的。本文要讨论的,是行政过程中的另一种衍生品:文书纲要及由其所构成的文书。 在敦煌吐鲁番出土文献中,有一类被定名为“勘印历”,是政令文书将要施行时用印的记录,其核心内容即是文书之纲要。②与勘印历相似,敦煌吐鲁番文献中还有一些被定名为“事目”或“抄目”“到来符帖目”的文献,对于它们的性质、定名、功用,学界已经有了不少探讨。③其中,王永兴先生特别强调事目、抄目之别:“事目”是为了请印、上使等各种行政目的而条列某些具体文案的目录;而“抄目”是官司在某一段时间内对所有往来公文目录的有规律的记录,完整的抄目应包括事目、付事时日、付给之人,且抄目历时有勾官之省署。④这一区分,对于理解敦煌吐鲁番所出的各种与“事目”相关的文书,极有启发意义。 但是,今日所能见到的唐代传世文献毕竟有限,这对于理解敦煌吐鲁番出土的“事目文书”之实际功用有很大的限制。相比之下,宋代虽没有事目文书实物,却存留有相对丰富的文献记载。唐宋制度虽然发生了重大变化,但这主要是指中枢行政体制,而最为基层的日常公文运作方式,则很难说有本质改变。如果能将敦煌吐鲁番出土的唐代文书实物,与宋代的文献记载作适当的结合,必能更深入地认识唐宋时代日常行政中的“事目”。 本文的目的,就是试图以宋代相对清晰的制度状况反观敦煌吐鲁番所出相对零碎的材料,对这些事目文书的分类、性质作进一步的探讨。 一、“事目”及其产生与流转 周一良先生曾指出,魏晋南北朝至唐代文献中,“事”字多专指文书而言,而非抽象的“事务”⑤。因此,在唐代的语境下,所谓“事目”一般就指文书之目,即公文之纲要。敦煌吐鲁番出土的所谓“事目文书”清楚地揭示了这一点,此点王永兴先生等人已言及。为了下文叙述的方便,本文再略赘数语。 敦煌所出S.2703v《敦煌郡典王隐为应遣上使及诸郡文牒事目事牒》⑥,年代是唐天宝八载(749),转录如下⑦: 1 合郡廿三日应遣上使文解总玖道 2 一上北庭都护府为勘修功德使取宫观斋醮料事 3 一牒交河郡为同前事一牒伊吾郡为同前  4 一牒上中书门下为勘修功德使墨敕并驿家事 5 一上御史台为同前事一上节度使中丞衙为同前事 6 二上监河西碛西使宇文判官为乌山等四戍函马事 7 一上为巡官何宁祗迎骡具事 8 一上节度使中丞衙为送供进野马皮事 9 右各责得所由状具上使事 10 目如前 11 牒件状如前谨牒。 12 十二月 日典王隐分付 13 当郡应上使及诸郡文牒共玖道付 14 长行坊取领如牒,常乐馆检领递过 15 讫报  牒文第1行云:“合郡廿三日应遣上使文解总玖道。”9、10行云:“右各责得所由状,具上使事目如前。”即这件牒文是对当日要发出的公文所作的摘要、登录,以告知公文的接收者,与相关公文的原件一起呈送。所谓的“事目”,包括了公文种类、发付对象、涉及事项。 再如吐鲁番阿斯塔那221号墓所出《武周典齐九思牒为录印事目事》⑧: 1 敕慰劳使 请印事 2 牒西州为长行駞为不足事,一牒为乘驮案事。 3 右贰道 4 牒录印事目如前谨牒。 5 四月廿九日典齐九思牒 6 贰道 使郎将张如庆 7 贰道勘印方泰 示 8 廿九日 这件牒文是为了对将要发出的两道公文勘印。牒文包含“事目”两道,内容也是公文种类(牒)、发付对象(西州)、涉及事项,与S.2703v是一致的。这种公文纲要就是“事目”,即“公文之目”⑨。在行政过程中,会产生多种以这些“事目”为核心内容的“事目文书”,比如前面提到的牒文、勘印历,以及本文第二部分将要讨论的各种文书。 那么,这些“事目”,即公文的纲要,是在哪个环节产生的?从上引敦煌吐鲁番的两件牒文看,在文书上使、用印之前,也即文书发送之前,“事目”就形成了,然后随着文书原件流向接收者。这说明,一件公文在进入行政流程的最初阶段,就有相应的事目。 从开元时期的《公式令》残卷(P.2819)所载关、牒、符诸式来看,当时的诸公文开头都有“某司为某事”⑩,即该公文之目。大谷1032文书第一行即有“市司牒上仓曹为报酱估事”(11),此即该牒之目。 这一情况在宋代的文献中看得更为清楚。司马光(1019-1086)《书仪》以元丰四年(1081)《公式令》为据,提供了当时的奏状式(图1)。(12)根据这一《奏状式》,在官司、官员的奏状之内,有两种贴黄:一是“贴黄节状内事”,二是“贴黄在年月前”。前者在奏状之首,是一种节要文字;后者在奏状末,是奏状的补充内容。所谓“贴黄节状内事”,也就是奏状之纲要,就是事目。南宋法律书《庆元条法事类》述当时的奏状式云:“状前及封面以黄纸贴事目。(在外奏者,仍于状前贴出至京地里及申发日时。)”(13)这里的“状前及封面以黄纸贴事目”,与元丰奏状式之状首贴黄就是一种东西。 除了奏状,其他类型的公文也是如此。《庆元条法事类》引《文书令》云: 诸官司公文,状后牒前,朱书事目发放。(符、帖之类准牒。)其急速及取禀者,仍贴出。(14) 据此《文书令》,在京官司之状、牒、符、帖都有朱书“事目”这个部分。但在“状”中,事目在末,此与《奏状式》不同。又官箴书《作邑自箴》提到,书铺户“书写状钞诸般文字”有一定的要求,第一条即“词状前朱书事目”(15)。  图1 《司马氏书仪》所载元丰奏状式 综上,伴随着一件公文的产生,同时即产生相应的事目,是公文制作者自己对内容的概括。而该公文形成之初产生的事目,会在接下来的公文传递中一直保留。前引《庆元条法事类》所引《文书令》云:“在外官司奏事,别用内引,具列所奏事目赴门下省。”这里提到的“内引”,即罗列公文之目的一种文件,这句话较好地说明了“事目”在文书传递中的流转,以下略作说明。 北宋元丰改制(1080-1082)前,文书通进的主要渠道是由进奏院至银台司、通进司。元丰改制后,进奏院、通进司都隶门下省给事中。《哲宗正史·职官志》描述的是元丰之后的官制,其叙进奏院的职能云: 天下章奏至,则具事目上门下省。若案牍及申禀文书,则分纳诸司官。凡奏牍违戾法式者,贴说以进。(16) 进奏院“具事目上门下省”云云,与前引《文书令》在外官司“别用内引,具列所奏事目赴门下省”正可互相呼应。进奏院的“具事目上门下省”,只不过是对各地所进公文之目作一次抄录、汇总,根据的应该主要是文引的内容。 进奏院的下一步就是通进司。《哲宗正史·职官志》又云: 通进司隶给事中,掌受三省、枢密院、六曹、寺监百司奏牍,文武近臣表疏,及章奏房所领天下章奏、案牍,具事目进呈,而颁布于中外。(17) 通进司进一步汇总了来自进奏院及其他渠道的文书,又制成一份事目籍。在进奏院之外,登闻鼓院也是一个渠道,如神宗熙宁三年(1070)七月,登闻鼓院言:“当院每日投进官员及诸色人词状并折角实封,并依自来体例,写两本事目子,于通进司投下。”(18)则登闻鼓院之词状亦有事目及事目籍随之。 事目的抄录,在通进司或银台司的日常工作中占据相当的分量。北宋熙宁三年的材料提到自进奏院送到银台司的奏状,在银台司“自来住滞六日,方始投进发放了当:一日贴写奏状事宜,一日抄写奏目,一日抄写发放文历,一日进入内中用印点检分配,一日发送合属去处”(19)。贴写奏状事宜、抄写奏目、抄写发放文历这几项工作,都与事目相关。 可以说,公文流转所经历的每一个机构都会有事目的登录、汇总工作。或许正是因为事目与原件同时产生,才可能保证接下来的每个步骤中,各环节所录事目是一致的。 那么,这些登录事目后所形成的事目簿籍有些什么功用呢?本文接下来就结合敦煌吐鲁番所出的事目文书略做讨论,这是在王永兴等诸位先生成果的基础上展开的。 (责任编辑:admin) |