|

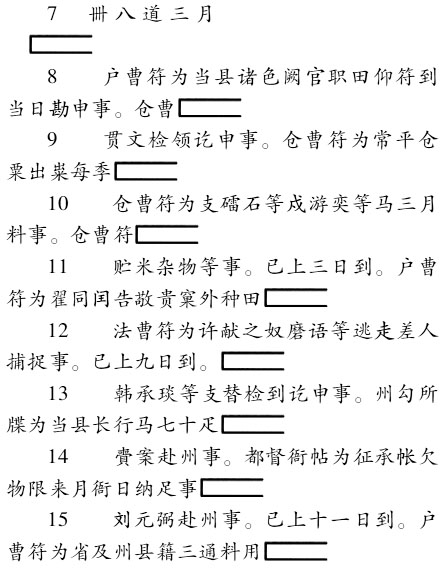

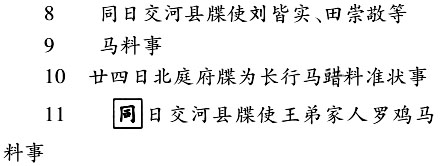

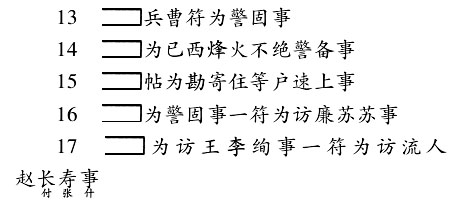

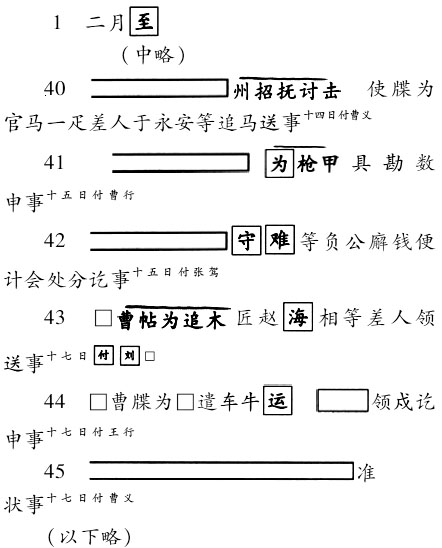

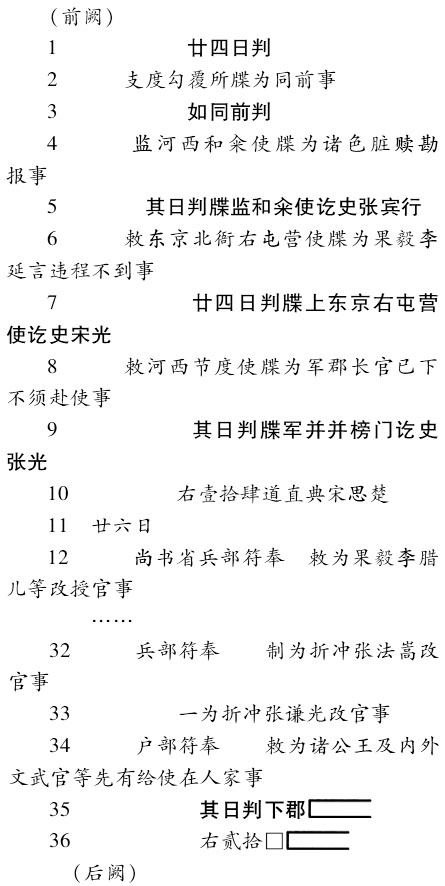

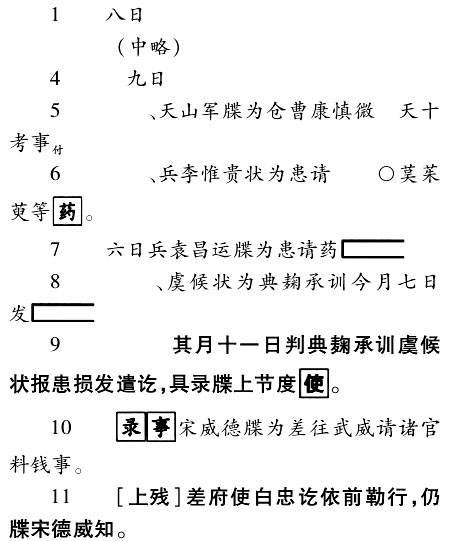

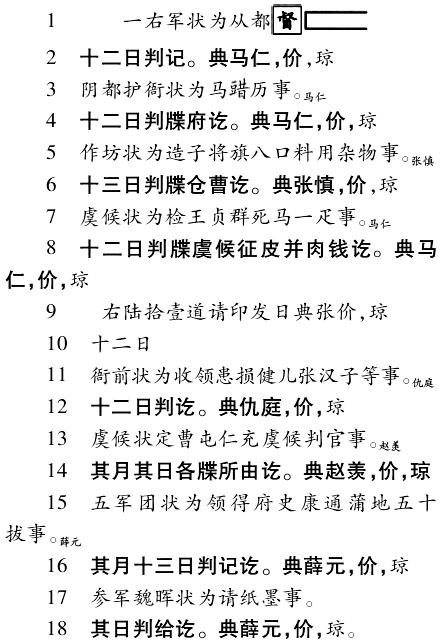

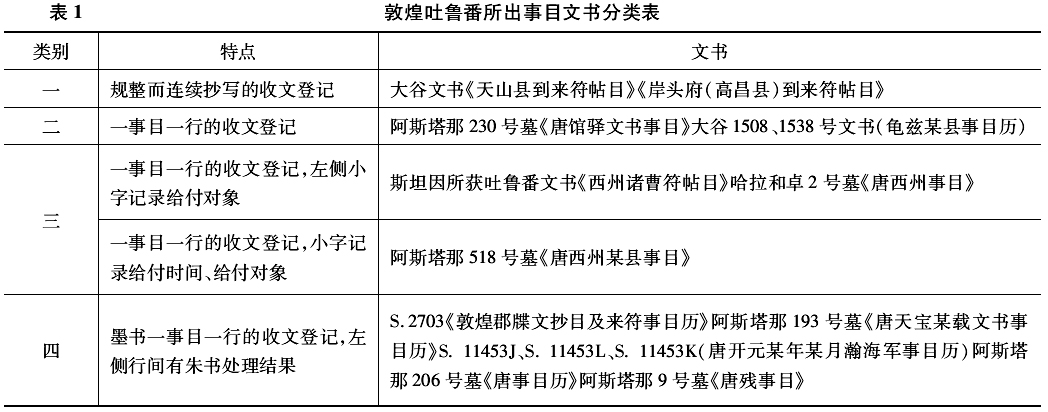

二、敦煌吐鲁番所出不同形式的事目文书 (一)敦煌吐鲁番所出“事目文书”分类 前已提及,王永兴先生区分了两种事目文书:事目与抄目,其中抄目是官司在某一段时间内对所有往来公文目录有规律的记录,又有简单复杂之分。不过,这样的区分还不足以很好地理解敦煌吐鲁番所出的各种事目文书的行政功用。以王先生的考察为基础,笔者将敦煌吐鲁番所出的各种事目文书分为两大类,其中第二大类下又有小类。 第一大类属于较为工整的收文登记。如在大谷文书中,有几份残片属于同一件文书,被池田温称为《唐开元一九年(731)正月—三月西州天山县到来符帖目》,其中大谷3473云(20):  《西州天山县到来符帖目》显然以月为单位编集,在每月的公文总数下,逐日列出所收到公文之目,而且连续抄录。该文书前后字迹工整一致,说明它并非公文到达当日的随手记录,而是事后整理的。 类似的还有被池田温称为《唐开元一九年正月西州岸头府到来符帖目》的大谷3477、3472、3475号文书,(21)它其实应属高昌县。(22)这件文书也非常规整,同样是事后整理的、连续抄录的收文登记。 与此类不同,另一类收文登记却是每事目重新起行,而非连续抄录。如阿斯塔那230号墓所出唐开元九年(721)以后《唐馆驿文书事目》,转录数行如下(23):  这件文书系某馆对其收到的州县官府公文的登录,以日为单位,一事目独占一行。类似的还有大谷1508、1538文书残片,刘安志将其拼合为一件,属唐龟兹地区柘厥关附近某机构,是该机构对下属机构或人员来文之目的汇编,格式亦为一事目一行。(24) 这种一事目一行的事目文书,显然留下了载录更多信息的空间,由此也产生了更多的变种。在斯坦因所获吐鲁番文书中,有一件被定名为《西州诸曹符帖目》。(25)陈国灿考证为开元十年(722)至开元十八年(730)间的文书,写于开元十六年(728)的可能性最大。(26)从“某曹符/帖为某某事”的形式来看,当是西州发给下属某县后,某县收文的登录。王永兴先生认为它应该是西州下高昌县的,(27)转录数行如下:  以上诸行右侧皆有勾官勾检的朱点。除了16、17,其余皆为一事目一行。另,第17行左侧“付张什”三字中,前人录文“付”字或未识读,或识读为“韩”,笔者认为当作“付”。这是一个很重要的信息,直接说明了此种一事目一行的簿籍可能会增加进一步字处理的信息。相比之下,第一大类如《天山县到来符帖目》《岸头府(高昌县)到来符帖目》,事目属连续抄录,并没有留下记录任何其他信息的空间,这也表明这两种抄录格式的事目文书在行政中的作用是不同的。 又哈拉和卓2号墓出土的一件文书残卷,整理者定名为《唐西州事目》(28)。这件事目文书也是由来文之目加给付对象组成。要注意的是,本文书只有一处注明了给付时间:“廿七日付□□。”但从图版来看,“廿七日”与“付□□”文字方向、大小皆不一致。由此推测,“廿七日”不会是从属于“付□□”,而可能从“□勘当”三字。如果这样的话,此份文书的格式与《西州诸曹符帖目》第17行所呈现的面貌就很类似了,都是先列事目,然后于左侧录“付某某”。 在事目行间增加的信息还可以更多。如果加上了给付时间,则就符合了日本《令集解》对于“抄目”格式的说明:“太常寺牒为请差巡陵使事。右壹道。十九日。付吏部令史王庭。”(29)王永兴先生认为,完整的“抄目”就应包括事目、付事时日、付给之人。 典型的就是阿斯塔那518号墓所出《唐西州某县事目》共八件,转录其中数行(30):  这件文书的时间在唐神龙二年(706)左右,其内容先是对某年二月收到的公文之目的登记,然后以小字对文书发付的时间、对象也作了记注。该文书“内有黑色及红色勾记多处”,是勾官省署抄目的体现。(31) 进一步增加信息后,就是被王永兴先生定义为有着复杂省署的抄目历。比如S.2703《敦煌郡牒文抄目及来符事目历》(天宝年间)(32):  这份文书以日为单位,墨书记录了敦煌郡收到的公文,第10、36行则是对某日公文数目的总计,第10行有“直典宋思楚”的签书。而1、3、5、7、9、35行的朱书文字,是对相应公文处理结果的记录,显然是后来添加的。 这种形式的文书在吐鲁番也有发现,如阿斯塔那193号墓所出《唐天宝某载文书事目历》,转录如下(33):  按此事目历属交河郡。(34)根据整理者的描述,第7行有朱笔勾划,以示此行移前。也就是说,时间在先的六日事目,反而排在了八日、九日之后,而抄录者不得不以朱笔示意移前。(35)这正说明了此份事目文书并非事后整理而成,乃是在文书录目、处理过程中产生的。 更为完整的事目籍与处理结果的结合,是敦煌出土的S.11453J、S.11453L、S.11453K这组文书,孙继民定名为“唐开元某年某月瀚海军请印历”(36),内容包括对各部门及个人来文的登记、对来文处理结果的注记,两类内容分别以朱、墨两色加以标识,墨书形成在前,朱书是后来添加的。其中的S.11453K如下(37):  本文书第9行云“右陆拾壹道请印发日典张价”,这是孙继民将此文书定为“请印历”的依据。但这个定名恐需再考虑。首先,该文书的墨书部分是收文登记,而所谓印历,针对的是“施行公文”(38),不是收到的来自他司的公文。从目前所见的印历来看,皆针对将发出之公文而言。因此,“右陆拾壹道请印发日典张价”之请印,并非针对收到的公文原件而言。 再者,所谓“发日”,即公文启封之日,加上这行文字是墨书,则请印的对象应指收文登记簿。作为收文登记,前述《唐开元一九年(731)正月—三月西州天山县到来符帖目》上就有“天山县之印”,只不过天山县收文书历是以月编集的,大概是因为县级行政部门的文书比较少。类似的,S.2703《敦煌郡牒文抄目及来符事目历》第10、36也是对所收文书总数的记录,第10行云“右壹拾肆道直典宋思楚”,有直典的签署,只不过不像S.11453K第9行明言用印。总而言之,这件文书不应归入“印历”,不妨定名为“唐开元某年某月瀚海军事目历”。 除了敦煌S.11453J、S.11453L、S.11453K外,阿斯塔那206号墓出土的《唐事目历》从残留部分看,也包括收、判记录,(39)王永兴先生认为该“事目历”属于尚书都省。(40)又阿斯塔那9号墓所出《唐残事目》亦类似,亦是墨书到来事目,朱书处理结果。(41)总之,此类事目文书都是由墨、朱两部分组成,其中墨笔部分乃到来事目,而朱笔的部分则是处理结果的记录。 总结一下,敦煌吐鲁番所出事目文书,大致有如下几类(见表1)。如果根据四类文书的形式推测其产生的先后,当先有第二类,即一事目一行的到来事目历。在此基础上,于各事目之后或旁墨书“付某某”字样或时日,以示何时交付何人处理,此即表1中的第三类文书。第四类事目文书也是在第二类的基础上产生的,最主要的特点是在行间朱书文书的处理结果。此类事目历显然是文书处理过程中产生的,前述阿斯塔那193号墓《唐天宝某载文书事目历》中,六日排在八、九日后,正说明了这种一事目一行的文书,乃是随时记录。至于第一类事目文书,虽然内容最为简单,但因为其最为工整且连续抄录,故应该是最后整理的。  那么,事目的随时登录、记载交付对象、朱书处理结果,以及完整、连续的事目籍之制作,各出于什么行政目的呢?敦煌吐鲁番文书本身并不足以说明其各自的行政功能,而相对丰富的宋代文献则为理解上述唐代文书提供了有效的信息。 (责任编辑:admin) |