|

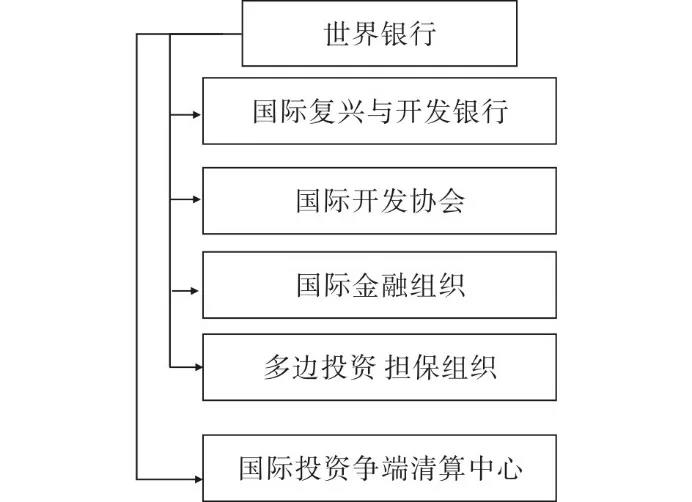

三、人类学对世界银行项目的参与 世界银行是在布灵顿体系下构建起来的多边国际组织,本质上是一个发展性组织。它广泛参与各国发展事务,在具体操作上对各国介入很深。世界银行有着189个成员国,由5个部分组成(见图2)。其中,国际复兴开发银行和国际开发协会是为发展项目提供发展资金最多的两个机构。除了发展资金,世界银行还提供技术援助。相应地,世界银行也获得了它所服务国家的海量资料,树立起了对这些国家发展政策与实践操作的高度影响力。世界银行也成为一个大型雇主:早在1990年,世界银行就聘请了来自130多个国家的7000多名人员,其中有大量的社会学家与人类学家;自1994年以来,世界银行已经通过各种方式,为1.2万多个发展项目提供资金与技术支持。 因为世界银行以推动经济发展为首要目标,对发展项目的社会性后果考虑较少。这么一个结构庞大、富有影响力的发展性国际组织,并不是一开始就和人类学家合作,也不是在一开始就将人类学和社会学意义上的问题纳入考虑范畴。其目标与人类学的整体观及地方性知识视角相互冲突,也导致了世界银行对人类学的忽视。起初,世界银行中并没有多少人类学家和社会学家。直到20世纪70年代,当减轻贫困成为重要目标时,世界银行才开始对人类学知识和人类学家重视起来。1972年,在一份“如何在项目操作中运用人类学”报告的推动下,世界银行正式关注到发展项目“社会背景”的重要性,随后开始雇佣全职人类学家和社会学家。1984年,世界银行提出,将项目社会评价作为开展投资项目可行性研究的重要组成部分。而这部分工作主要由人类学家与社会学家承担。此后,世界银行逐渐成为推动人类学和国际组织合作的重要机构之一。 对贫困的关注是世界银行与人类学家合作的联结点。这些项目占了世界银行1/3的贷款总额。人类学家关注的不是技术和资金,而是人的因素和资源,并试图在项目“要做的”和当地社区“会做的”之间找到对接点。Cernea总结说,人类学家的努力是为了说明,“在引入发展项目时,人类学、社会学的社会研究和分析的要求及其在项目中的嵌入,并不是发展项目中一种奢侈的或者无关紧要的附加物。在设计足够的目标导向与确认发展项目的可行性时,它是与经济学分析一样必要的举措”。世界银行与人类学衔接的过程并不是单向被动的,而是双向互动的。世界银行认识到人类学的重要性,雇请人类学家为其工作;同时,人类学也努力证明其应用实践价值,力图改变世界银行的决策规则。 在20世纪70年代,人类学家和社会学家通过非正式人际网络的办法来拓展在世界银行中的人数和影响力。到了20世纪70年代末期,该人际网络形成一个学术工作圈,他们定期见面、讨论、分享信息,但并未形成正式的组织,这个圈子被认为是“世界银行内部支持和改变的重要载体”。他们通过两种策略来表达他们的观点,促成世界银行的改变:一是通过讨论和演示来说服对象,二是缓慢而坚定地改变“发展”及其社会影响机制等学科知识,突显其对特定政策和程序的影响。20世纪90年代中期,世界银行的雇员中,大约70%是经济学家。经济学家与所有其他专家的比例高达28:1。在明显劣势的雇佣倾向中,人类学家的人数其实在逐渐增多,绝对数量上有60名。目前,世界银行正式雇佣的人类学家已经超过100名,而经常通过项目进行合作的外部的人类学家毫无疑问是远远超过这个数字的。 时至今日,在世界银行政策的制定上人类学家已经发挥了重要的作用。比如非志愿移民政策中的原住民政策和非政府组织政策领域、城市发展领域、初等教育领域、原住民问题、森林和再造林问题、水资源问题、扶贫问题等等。人类学家的参与使得政策发生了转向,部分地从原有的意识形态化的发展理念中摆脱出来。 当然,有人对此仍然不满意。有人类学家和其他外部的机构仍然批评世界银行的政策是不充分的且带有偏见的;也有一些人指出,世界银行感兴趣的仍然首先是经济增长,其次才是扶贫。尽管它也适用“社会产出”的说法,但是这并不是它计划中的首要部分。Cernea指责世界银行的思路是经济中心的、技术中心的、商品中心的;Escobar则质疑世界银行对于当地居民的影响和意义。的确,要将社会问题和社会因素落实到操作中,世界银行还有很长的路要走。障碍在于世界银行高层中的部分人还是相当忽视人类学和社会学在发展性组织和发展事务上所能发挥的作用。要达到一种使各方都满意的平衡状态,人类学家和世界银行双方都还需长久的努力。  图2世界银行分支机构构架 (责任编辑:admin) |