|

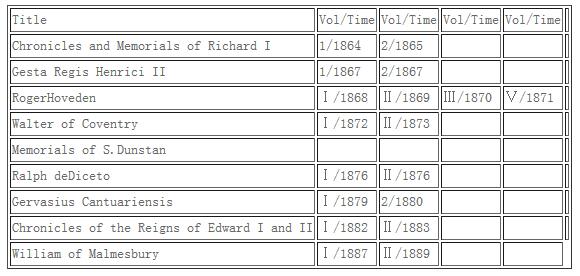

内容提要:威廉·斯塔布斯曾长期担任牛津钦定现代史教授一职,在维多利亚时代,其在牛津大学历史学科乃至英国现代史学的建立过程中扮演着奠基性角色。他深度参与美国中世纪文献的编纂,贡献卓著,并将自己锤炼为第一流的专业历史学家。同时,他较为系统地构建了基于原始历史文献的现代史学方法论与史学叙事体系。凭借其权威性的历史著述,斯塔布斯主导确立了牛津历史课程与考试体系的核心与风格,助推了其历史学科的初步建立。通过牛津历史学科及其培养的专业史家,斯塔布斯帮助英格兰构建了历史学家共同体,继而极大地影响了英国历史学科的扩展乃至其现代史学的初步建立。 关 键 词:斯塔布斯 文献编纂 史学方法论 课程体系 历史学科 作者简介:陈磊,历史学博士,华侨大学国际关系学院讲师,研究方向为英国史学史、思想文化史。 基金项目:国家社会科学基金青年项目“牛津大学历史学科形成研究”(19CSS013);华侨大学高层次人才科研启动项目“斯塔布斯英格兰史书写研究”(18SKBS104)的阶段性研究成果。 英国现代史学的建立与德法等国历经了大致相似的路径:一是史学研究的专业化,形成了具有批判意识的史料观、史学方法论及专业著作;二是史学研究的制度化,构建了较为完善的历史学科体系,它不仅“作为方法论和(研究)主题标准化的载体,而且塑造了历史职业的形态(habitus)”,①为史学研究的职业化奠定了制度基础。但是,英国史学的专业化和职业化进程启动较晚。其进展更为曲折而缓慢,迟至19世纪下半叶它才逐渐赶上欧洲同行的步伐。在英国现代史学建立的过程中,曾任牛津钦定现代史教授(1866-1884)的威廉·斯塔布斯(William Stubbs,1825-1901)无疑扮演着举足轻重的角色。在生前身后,他所获的史学界赞誉难以计数。阿克顿勋爵承认斯塔布斯是“目前我们所有历史学家当中最伟大的”;著名法律史家梅特兰盛赞他是英国历史研究领域的国王,而“如今是无王时代”;中世纪史名家坎贝尔(James Campbell)更称赞斯塔布斯为英国中世纪史的创建者等。②由此可见,他在推动英国历史学科发展中的筚路蓝缕之功为学界所公认。遗憾的是,对于斯塔布斯与英国现代史学发展的关系,学术界仍未有过系统的梳理。③有鉴于此,本文拟结合时人文献和后世评介对该问题做一初步梳理,以期更深刻地理解英国现代史学的起源及其发展脉络。 一、斯塔布斯与中世纪文献编纂 纵观世界各国史学发展的进程可发现,历史学的专业化发展,首先必须以充沛而完备的文献材料作为支撑,英国也不例外。19世纪伊始,英国史学再次落后于欧洲大陆,很大程度上源于它对史料收集、编撰及相关史料考证的疏忽。在德国,1826年,斯泰因就组织规划编写《德意志史料集成》,并陆续出版。几乎与此同时,兰克已着手遍搜外交档案、书信集等原始史料,著成了《教皇史》等现代史学的典范之作;法国则在基佐的主导下,于1833年成立了致力于原始文献出版的法国历史学会等机构,编辑出版了大型史料集《法兰西史料汇编》。英国尽管在1800年成立了档案委员会,但其成员少有历史学家参与,文献史料散落各处,档案管理涣散;其文献出版仅为帕尔格雷夫(Sir Francis Palgrave)编纂的《议会特许状集》和数卷国家公文集,总体质量低下。直至1838年,有识之士推动政府建立公共档案馆,加强对原始文献的收集与编纂,英国才开始构建较为完善的文献整理与出版体系。④正是公共档案馆所开辟的国家档案库,成为锤炼英国职业史学家的摇篮。⑤其第一代专业史家就是在这一波原始文献的编纂大潮中所造就的,斯塔布斯和梅特兰即为其中的杰出代表。 1850年代,公共档案馆所启动的“卷宗系列”(Rolls Series)和“国家公文提要”两大文献出版项目,⑥可谓英国现代史学发轫的奠基石,而斯塔布斯则是其主要功臣之一。截至1910年,该馆共出版“卷宗系列”252卷;国家公文提要296卷等。⑦这在数量上赶超了《德意志史料集成》系列,为历史专业学生提供了充足而可靠的文献史料。在编纂“卷宗系列”文献过程中,斯塔布斯是英格兰兰克治史风格的真正践行者。在担任乡村牧师期间,他遍访英国教堂,对手稿、登记簿等史料的内容及其所藏地的了解无可匹敌。担任公共档案馆编辑⑧后,他不仅纵览兰贝斯宫图书馆所藏史料,更是前往大英博物馆和牛津剑桥图书馆遍搜手稿资料。⑨这使他成为当时英国文献编纂成果最为丰硕的学者。最终斯塔布斯共编纂了19卷文献(名录参见下表),名列当世第一,莱利则以15卷次之。 斯塔布斯所编文献一览表  资料来源:William H.Hutton,ed.,Letters of William Stubbs:Bishop of Oxford,1825-1901,London:Archibald Constable & Co,1904,p.410. 斯塔布斯所编纂的文献不仅以数量取胜,更是水准上乘,足以垂范他人,教化学生。其学生弗思称赞他是首位潜入档案馆深处的钦定教授,⑩其编辑工作极大提升了“卷宗系列”的水平。此外,不少编辑同事也承认从他那里受益良多,“并为自己的作品能够与他(斯塔布斯)的作品置于同一书架而倍感荣耀”。(11)精深的考辨功夫在他所编的《马姆斯伯里的威廉》中臻至化境。(12)而他受魏茨之邀担任《德意志史料集成》的编辑更是表明其学术水准已得到德国同行的认可。不仅如此,他为自身所编卷宗而撰写的导言更是学生深入中世纪世界的向导。在这些工作中,他展现了在纷繁史料中潜心追索隐蔽历史信息,进而逼近历史真相的超强史学判断力和洞察力。哈索尔认为对英国中世纪史感兴趣的人,都能在其导言中发现诸多难解事物的线索。“就对英国历史研究的贡献而言,也许无人能超过斯塔布斯。精读这些导读将极大地帮助全世界的历史学生感受到对他的亏欠,并意识到历史学术的真正价值”。(13)随着这些文献成为该领域学生的必读物,斯塔布斯的史识影响了数代历史学人。 以斯塔布斯为代表的文献编撰者不仅示范了从原始文献运用中锤炼为专业历史学者的进阶之路,更为训练下一代学者备足了丰富的史料。英国第一代专业历史学家中的领军人物斯塔布斯和梅特兰分别是从编纂手稿文献和原始档案中成长起来的。前者以专研纳尔斯伯勒家族和教会史文献踏上史学研究道路,并在编纂中世纪手稿中熟练运用了德国史学的研究方法;后者则从抄写法律文件开始转变研究方向,开启了英国法律史研究的学术生涯。(14)自此以后,从原始文献入手展开学术训练成为所有专业历史学者的必经之途。他的学生们步其后尘,皆遵循此路径迈入了史学研究的堂奥。除了以身示范外,他们所编的文献也成为训练未来历史学家的必备“弹药”。用斯塔布斯的话说,他所希冀建立的历史学院将不再以哈兰、马考莱的史学为本,而是建基于经过精心编纂的丰厚史料之上。(15)他也确实实现了这一目标,其所编文献填补了中世纪史的诸多空白,成为史学研究进阶的铺路石。诺尔斯便声称中世纪学者难以绕开它们开展研究。“没有这些文本,源于中世纪宪政和制度史的学术历史的伟大革命很难能够发生。那场革命永远地与威廉·斯塔布斯的名字联系在一起,而且正是作为‘卷宗系列’的编辑,斯塔布斯为自己和他人备好了工具”。(16)这一来自1960年代的赞誉更足见斯塔布斯所编文献泽被后世之深远。 二、构建现代史学理论与史学体系 有了丰沛的原始史料后,制定一定的专业标准以确保历史知识的有效性是史学专业化的必经步骤。因此,如何认识与解读史料就成为现代史学建立的关键环节,构建基于新史料的史学方法论和本体论乃其题中应有之义。在史料考证方法论方面,德国和法国同样走在了英国前面。早在1821年,法国就创立了古文书学校,成为训练文献考证方法的中心。即使像梯也里(Augustin Thierry)这样的浪漫主义史家,也广采原始资料,极力将马比荣(Jean Mabillon)的考证传统融入新的史料批判方法中。19世纪初,德国的沃尔夫和尼布尔(Barthold Niebuhr)就已着手改进传统的史料批判方法;兰克则更进一步,不仅提出了“如实直书”的治史原则,而且确立了基于档案文献的史料批判和考据方法。而此时的英国则以马考莱式的叙事史学为主流,仍仰仗二手著作来书写历史。迟至1860年,小说家金斯利(Charles Kingsley)竟然仍被任命为剑桥钦定现代史教授充分说明了英国专业史学意识的薄弱程度。当时利用手稿等原始文献进行写作的唯有特纳(Sharon Turner)和帕尔格雷夫等少数学者。其中师从德国语文学家雅各布·格林的肯布尔(John Keble)考察了大量原始材料后,出版了六卷《萨克逊时期文献抄本》(1835-1848)。他被斯塔布斯视为“学术典范”。此后,不少史家开始将目光转向德国,正是在本土原始文献编纂结合德国客观主义史学方法的基础上,斯塔布斯等学人发展并实践出了英国的现代史学方法。 以斯塔布斯与弗里曼(Edward Freeman)为代表的牛津学派为英格兰史学建立了新的批判标准,那就是要从原始材料出发来写作。(17)但他们和阿克顿一样拒斥将自然法则机械地应用到历史事件中的巴克尔式实证主义,认为这种方法所建构的是历史哲学,而非真实的历史。斯塔布斯声称“我不相信历史哲学,因此我不相信巴克尔”。(18)他拒绝任何将史学研究简化为纯粹的科学计划的企图,(19)而推崇培根式的经验主义,即针对史料进行周密分析,继而形成合理的历史叙述。他和弗里曼对于如何辨析和解读史料都做过专门阐述,而且存在一定的分歧。 首先,斯塔布斯区分了史料的不同性质与价值。他认为中世纪和现代历史的原始材料主要依赖于教会作家,可分为编年史(Annals)、编年纪(Chronicles)和史著等种类。但与弗里曼仅以经典作家的传世文献(即所谓原始权威,original authorities)(20)为核心不同,他将基本史料范围扩展至特许状、契约和书信等史料,并且积极加以运用。因为它们“可能有助于完成一个证据链……可能充当了一项讨论的基本阶段中的重大要素”。(21)这样,档案文件等材料所提供的不再是弗里曼眼中“不连续的叙事”,而是实现历史论证的重要原料。 其次,斯塔布斯提出了现代史学研究的基本程序。他声称原始史料的编排、研究颇类似于天文学家通过天体扰动推测未知行星的存在,已形成了具备一定方法和规范的次级科学,如古文书学等。他所应用的研究过程大体可分为两部分:(一)通过区分手迹笔法、羊皮纸、缩写词、手稿等展开初步调查;(二)对之进行详细考证,经过初步鉴定后,评估所有历史清单等等,换言之,对史料展开批判性分析。(22)由此可见,斯塔布斯在结合自身文献编纂经验和德国史学方法的基础上,对原始史料的辨析和运用都形成了较为系统的看法。 斯塔布斯对史料的现代认识延伸至其对史学的本体论认识,即对史学之“科学”地位乃至学科地位的辩护中。但他所谓的“科学”并非指代某个知识分支的狭义“科学”,而仅仅是指某种知识或学问。凯利指出英国史家的“科学”介于巴克尔的实证主义和培根的经验主义之间。(23)斯塔布斯所谓的“科学”与之相似,他所建立的史料考证与批判的“科学”方法使他足以声称历史学是科学,是一门合理的学问。之所以称历史学为科学,乃出于争取其独立学科地位的需要。在就职演说中,他就以“科学”修辞为历史学的真理价值和独立地位进行了有力辩护:“我不该被认为是仅仅基于功用(utility)的理由来提倡我的研究……我不会说它(历史)作为科学(Science)……但它具有一种类似于科学价值的价值。一种某些事物值得认识,并且因其自身和真理的缘故而保留在知识当中的价值。”(24)由此看来,斯塔布斯对史学本体的认识颇具有“为学术而学术”的现代意识。这与他强调阅读历史的目的之一即是为其自身而阅读的理念是一脉相承的。为此,他坚持历史学与古典学一样具有独立的学术地位,应当在诸项科学中占据一席之地。这在古典学占据牛津学术体系霸权地位的时代,无疑为历史学科的“突围”和独立发展发出了强有力的呐喊。 在总结现代史学方法论的基础上,斯塔布斯撰写了《特许状选集》(Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History)和《英格兰宪政史》(25)等权威著作,从而建构了英国中世纪史研究的框架与体系,帮助英国史学追赶上欧洲主流史学。《特许状选集》出版后旋即成为中世纪史家的重要参考资料,“为后来英国学者从事宪政起源的大多数研究工作打下了基础”;(26)《英格兰宪政史》不仅史料充沛、考据精湛,而且体大思精,其章节安排结合编年叙事和结构分析,其新史料和新方法的运用都开创了英国宪政史书写的新范式。该书以英格兰宪政发展为主线,以议会为核心,赋予了英格兰历史发展以有机统一的叙事体系。弗里曼声称《英格兰宪政史》“更像是一本德国而非英国史学著作”。(27)约翰·巴罗则盛赞《英格兰宪政史》是史学史上最伟大的单座丰碑,19世纪最伟大的著作之一,“在给读者造成的印象上,最接近于《物种起源》”。(28)两人的评价足见这一著作在学术性、可读性和体系性上都达到了惊人的高度,尽管难以在流行程度上与马考莱比肩。 不仅如此,宪政史体系因其方法和主题对于专业史学的适宜性,迅速占据了牛津大学历史学院的核心地位,进而帮助宪政史成为英国主流的历史研究领域。对此,牛津历史学家萨瑟恩的评价最为精当:“宪政史是满足(牛津)历史学院所认可目标的绝妙工具。……是世俗历史中最为高贵和宏大的主题。”(29)而这一主题正是通过斯塔布斯顶级水准的撰述而发扬光大,并为后辈学者所不断开掘。1920年,弗思就认为斯塔布斯的最大影响在于通过《英格兰宪政史》的出版,为牛津乃至更大范围内的英国史研究指明了方向。(30)这一论断貌似夸大,却被此后宪政史研究长期占据英国史学研究主导地位的事实所进一步证明。 (责任编辑:admin) |