|

人们把黑格尔的《历史哲学》、斯宾格勒的《西方的没落》、汤因比的《历史研究》、麦克尼尔的《西方的兴起》及《人类之网》、克里斯蒂安的《时间地图》等称为普遍史或世界历史,这是因为他们的题材往往牵涉整个人类,并且在时间和空间上有着大的跨度,要求从整体而不是部分中把握人类的命运。然而,这些作品都不过是叙述者个人的成果。当这些叙述宏大主题的作者被纳入到历史的普遍与特殊这样一个范畴中来加以考虑时,这些普遍史或世界史因其叙述者的特殊性,可以说都是一部部特殊的普遍史,其“本身”的普遍性,即那种对人类共同命运的描述和整体性把握,皆可归为叙述者的个人判断,其是否具有普遍性,同样有赖于受众接受的多寡,甚至受众在不同历史时期接受它时所具有的态度。这也是为什么我们在谈论这样那样的普遍史或世界历史时,常常会对其作者在文字中表露的某种中心论不以为然,由此拒绝承认那是一部真正的世界历史;甚至我们也会发现,像麦克尼尔这样具有高度反思习惯的世界史家,就聪明地知道以自己晚年的世界历史写作来清除早年世界历史作品中西方中心论的残余。

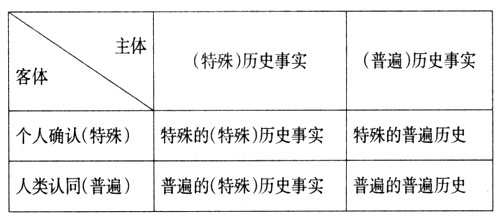

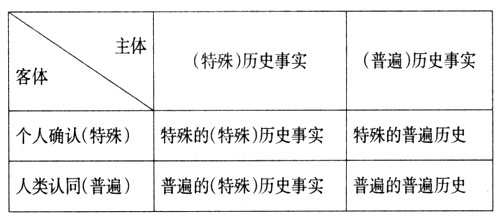

就像一个最小单位的历史事实可以既是普遍的也是特殊的一样,以关乎人类命运和整体性意义的题材为主调的普遍历史或世界历史,它们作为最大的历史事实单位,也可以是特殊的或普遍的。个体世界史家撰述的普遍史是特殊的,而被全体人类接受的普遍史是普遍的。前一个普遍关乎事实、题材或内容的宏阔,后一个普遍则关乎作者与受众对它认同的普遍程度。如下表④:

由此我们看到,个人确认的最小单位的某个历史事实是最容易获得的。可是,要想获得那种在逻辑上完美的普遍史,即普遍的普遍历史是多么的困难,它需要两个基本条件:(1)任何一个宏大的主题,都需要用大量最小单位的历史事实进行层层编织、构造并加以证明;(2)最小单位的事实唯有获得最普遍的认可,才可能成为前一条件中的材料或要素,最终达成作者期待的证明效果。这便是我们过去常说的揭示“客观历史进程”所必备的条件。因为要达成这两个条件的难度之大,大到没有一位历史学家相信它在历史学作为一门学科的范围内是可以真切实现的,于是,多数历史学家放弃了追求这种世界历史或普遍史的任务,甚至将这种追求视为痴心妄想和幼稚的表现,由此产生的集体意识常常迫使普遍史家或世界史家不得不为自己作为一位历史学家的合法性进行种种辩解。

事实上,除了我们能够阅读到的普遍史常因细节失于考订而被列为玄学,导致普遍史家作为历史学家的身份危机之外,有些考据学家也因终身致力饾饤之学,难达大义,同样会被一些史家奚落。这两类史家分别提供极大事实与极小事实,他们面对类似的遭遇,其原因关键在于,他们与其评价者对于历史意义追求的尺度与认知方法存在着差异。

就历史中的普遍与特殊而言,上文所述,是在主体对于客体的确证与认同之中,侧重分析客体或事实被界定为普遍抑或特殊之属性的依据与根源。倘若以内容与形式二分法来描述历史确证过程,则笔者所阐释的只是“历史确证过程”中的内容层次,即“历史”。那它的形式层次,即“确证过程”又如何呢?“确证过程”涉及历史认识论和方法论,是形式层或理论层,那么,在这个形式层中,历史中的普遍与特殊又能获得怎样的阐释呢?

(责任编辑:admin) |