|

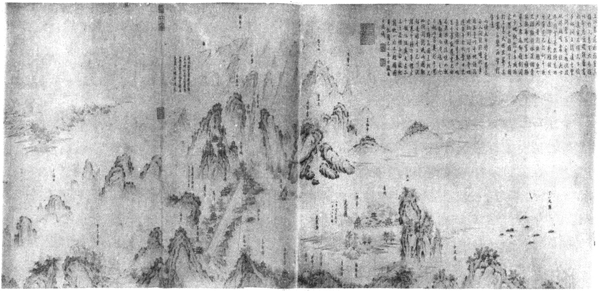

三 应该看到,利用中国古代图像史料来研究中国历史有许多值得思考的地方。 1.首先要看到这些年来虽然已经有较多学者提出了建立图像史学的建议,但是由于学术界关于图像证史的研究实践的缺乏,连许多基本的理论概念都是含糊不清的。 在西方语境中“图像”是指images,同时有图像学iconology、图像志iconography的概念。不过,对于图像在历史学领域延伸出来的学科概念却是十分混乱。目前对于这个领域学术界使用的名词繁多,图像史料、图像史学、历史影像、影像史学、图像学、影像档案、影视史学等,但是这些概念从内涵到外延都十分混乱,特别是将作为媒介的图像与史料的图像混在一起,以致讨论中矛盾丛生。如有的学者认为影像史学“是传统历史学科与现代影视传媒技术的产物,其定义为‘视觉图像和影视语言表现历史和我们的见解’”(13)实际这里指的影像史学,仅是利用现代影像技术来展现、宣传历史成果的媒介图像史学,并不包含我们指的利用图像史料作为证据来研究历史的概念。又如有学者认为:“所谓‘影视史学’就是用影视手段来记录历史,用影视与历史学的相关知识来研究和考证历史”。(14)这里的表述注意到作为媒介的图像和作为史料的图像,但仅将其局限于记录片这个影视手段,是很不周全的。又有学者认为:“从这种意义上说,”图像史学“是以图片排列、提示为主,附简洁的说明文字而述说历史的一种史学分支。”(15)从其文字表述来看,这里的所谓影像史学主要还是作为一种媒介史学的角度,主要是通过编清史《图录丛刊》的角度,强调通过图录形式展现历史,而不仅是文字展现。有的学者的讨论中虽然对有作为史料的图像和作为媒介的图像都有介绍,但并没注意到两者的根本区别,使两者纠缠在一起。(16)所以,应该首先对图像史学在内涵和外延上做出科学的界定。实际上,影像、影视只是图像的一部分,所以用图像便可以将影像、影视包含。而所谓图像史学,主要是利用图像来研究历史和传播历史的科学,包括图像史料学和图像媒介史学两大部分,前者主要是指利用图像史料来研究历史的科学,可称为“图像证史”。实际上彼德·伯克《图像证史》研究的主要目的就是“如何将图像当作历史证据来使用”,是指前者。(17)本文也主要讨论的是“图像证史”。而后者主要是指利用图像来传播历史研究和历史知识的科学,可称为“图像传史”。在这一点上,西方学者有时也是认知不清的,就是伯克在《图像证史》中也将作为媒介的影视史学放在其中讨论,还专门引用美国批评家海登·怀特对影视史学的界定:“用视觉形象和影视化的话语表达的历史以及我们对它有思考。”(18)其实,作为媒介的影视史学概念中的纪录片也是作为研究媒介存在的,可视作研究载体,但是这种载体本身不是现代研究的历史的图像史料(可看成以后研究历史的图像史料),而片中的旧图像才可成为研究历史的史料。历史故事片则完全只是以新构图像来解读历史,连片中的图像也不是历史研究的史料,只是编者、导演们对历史的重新认知和解读的图像表现。 一般认为,历史研究史料主要分成文字史料、图像史料、实物史料、口述史料。文字史料分成传世文献与非传世文献两大类,传世文献中见于历代著录、引用的文献,非传世文献则指文书、档案、碑铭等史料。图像史料则应包括历代图画(含中国纸绢绘画、石刻浮雕画、壁画、岩画、木版画、木刻版画、金属版画等)、照片、影视三大类史料。实物史料主要是指历代的器物、建筑、雕塑等。应该看到,实物史料通过影像、绘画可印刷成册可以转变为图像史料,而雕塑在某种意义上是介于图像与实物之间的史料。以前荷兰历史学家古斯塔夫·雷尼埃认为应用“遗迹”取代“史料”,(19)主要是将实物史料与文字史料、图像史料汇融在一起的考量。当然,口述史料经过受听者的记录、出版、绘制,也可转变为文字史料和图像史料。 以前学术界对于图像史料的分类更是混乱万分。有的学者认为图像包括地图、图片、文物、遗址遗迹、碑刻、建筑、图画、影视片、纪实片等,分成动态和静态两大类,(20)但是这些分类在逻辑上是混乱的,如遗址、遗迹可以是文物,也可能包括建筑,图片与图画之间也难以区分。也有学者认为图像应该包括画像、雕塑、浮雕、摄影照片、电影和电视、地图、建筑等,(21)但陈仲丹认为建筑等应该上了载体才能成为图像,(22)就是指实物上了印刷品、拍入影像后才成为图像。但是历史研究从史料角度来看,并不局限于上了媒介后,直接察看建筑、器物、绘画等也客观上成为史料的一种,因为这些实体建筑、器物有印证文献史料的作用。实际上图像史料的分类目前主要是划分标准在口径上混杂的问题,使史料的分类在逻辑上混乱。如果从载体口径上可以将图像史料分成竹木、丝绢、金属、石、纸、照片、影像(电影、电视、照片、电脑)七大类。如果从制作工艺口径来看,可以分成刻制、描绘、塑造、拍摄四大类。刻制类包括木刻画、木版画、铜版画、石版画、锌版画、胶版画等,从工艺看可分成刀刻和蚀刻,从展现形式又分成直接和印刷两大类。描绘类包括中图画、油画、水彩画、水粉画、钢笔画、铅笔画(分成素描和速写)等等,塑造类主要指雕塑、画像砖等,而拍摄类主要包括照片、影片(电影、电视、网络视频等)。 2.中国古代图像资料虽然相当丰富,但是应该看到中国古代图像史料有其自身的局限性。如中国古代绘画作品在手法上分写意、工笔、兼工带写三大类,但构图取景上则在写意与写实之间,一般是按照写意的绘图方式,采取散点透视方式取景,只求神似,这就极大削弱了图像反映客观事物的精确性。所以,西方人很早就认中国画是“可怜的涂鸦”,不能描绘出各种绘画的正确轮廓。(23)相对而言,西方图像资料的科学精准性更高,如曾发现15世纪到19世纪从德国海德堡对岸绘制海德堡城堡的多幅绘画,完全采用西方油画的聚焦透视写实的方式绘制,从早期的城堡四周童秃无树,到18世纪以后树木成荫的变化相当明显。但中国古代的绘画作品中是不可能出现这样的效果的。而现存于大英博物馆收藏的16世纪约翰·怀特《弗吉尼亚的塞科顿村》三维透视的村庄场景,在同时期的中国画中也是不可能有的。所以,我们运用中国古代图像资料时一定要与文字记载有机结合起来研究,真正体现中国古代左图右书的传统。 同时,认识到中国古代图像史料的局限性并不是说这些史料无价值,而是说要利用这些史料需要考量的参数更多,主要是需要分门别类地谨慎使用。如在中国古代图像中,五代以来的山水画像兼有地图的功能,其对历史研究的意义不仅仅在艺术史的方面,而且对于研究中国古代环境史、城市史、社会史都有很大的价值。中国古代绘画的写实功能远不如西画,但在中国古代绘画中,不同的画类其写实的功能也有较大差异。中国古代绘画中存在“观念性山水图”和六朝以来的“山水图记”式的山水图,按张弦星的说法,山水图记的山水画相当一部分属于地志学的内容。(24)但是中国古代作为地志的山水画的证史功能也存在一个虚实之辨的问题。这与作者绘图的目的有关,有的地志性山水画是作为施工、运输的功能描绘的,往往经过实地考察,可以做到“大局不虚,小景不虚”,唯是采取中国传统的散点透视,但景观描绘上写意与写实相兼,手法上往往是兼工带写。如乾隆《金沙江图》从大的山川走向、城镇位置都与实际相符,到小的山形、险滩状也与实际大致相合,缺乏的只是中国传统绘画与西方油画的大的透视之差和细部的精准之差。但我们发现宋代的《蜀川胜概图》绘制的主要目的是体现山川之秀美,展示遗迹胜览的气势,故是“大局不虚,小景不拘”,整体区位上山水空间走向相符,但“小景时实时虚”,一般古胜古迹重地方写实,而一般地方可以虚至省略不绘。如对当时的成都、夔州城相当写实,地名繁多。特别是夔州城附近,俨然是一幅写实摄影作品,可大大弥补宋代文献中对夔州城市格局记载的不足,但对于沿途的叙州、渝州之地几乎省略不绘,体现了中国传统绘画的虚实结合风格。  宋《蜀川胜概图》夔州城全景 当然,这里也不是说中国观念性山水画完全没有任何历史研究的史料价值。其实,“观念性山水画”也可分成两种,一种是有特定场景、具体人物事件的观念性山水画,如以开封城为背景的《清明上河图》、以康熙、乾隆下江南为背景的《南巡图》;一种是完全虚拟抽象的场景的观念性山水画,是将众多的小景观、小场景融为一体臆想的山水画。相对而言,前者的史料价值相对后者更高,因为我们可从中发现一些具有一般物质史、社会史在时空上的一般特征史料。 3.中国古代图像史料虽然相当丰富,但大多数图像史料是没有具体的时空维度的,这就如不可知文字史料反映的地域和时代一样,使用起来的针对性不高。如从宋到清代有三十多种版本的《清明上河图》,常见的有宋代张择瑞的《清明上河图》(故宫本)、元代赵雍的《清明上河图》、明代仇英的《清明上河图》、乾隆《清明上河图》(院本),但每次重绘或临绘,都融入了作者时代的色彩和元素,哪些是反映宋代的本色,哪些是体现作者时代特征,哪此反映的是开封城的风尚,哪些是反映江南苏州的风尚,虽然学者们经过一些考证,但仍有许多不能定论之处。同样,我国从宋代开始保留下来的耕织图众多,这些耕织图在体现时代特征上相对清楚,但其反映的地域空间却不都是很清楚的。所以,在将这些图像中的原素引作例证时,其能反映何种时空场景就值得推敲。 清末西方摄影技术传中国后,留下了大量反映中国自然、人文的照片资料,成为我们今天研究中国清代历史的重要图像史料,十分难得。但是大多数照片也是缺乏直接而明显的“时间维度”的,在这一点上西方与东方并无本质上的区别。在“空间维度”上讲,也可能因没有注明、标明而缺失。特别是由于当时西方人、日本人对中国情况了解的局限,可能印证这些照片的文字资料相当有限,使诸多照片资料的时间、地点、人物缺乏背景资料,造成我们在使用这些照片资料时出现诸多明显的张冠李戴的错误。如有的将民国初年峨眉山上的背夫照片标作为民国重庆市区的背夫照片运用。有的人将清末德国人魏司拍摄的四川汉源清溪照片误标为川南珙县,将乐山五通桥照片标为自流井。近些年来,中国学者翻译了大量近代西方人在中国的游记,但对其附带的大量照片的时空标注都存在许多明显的错误。所以,在利用这些照片时,一定要将其与中国文字记载、实地考察结合起来。在某种程度上讲,图像史料的大量运用应该是与史学田野考察之风并行发展的。因为图像史料最好的对证途径就是实地观察各种景观、人物、器物、场景。我们在《近两千年来长江上游森林分布变迁与水土流失研究》一书中也同样采用了这种方法研究,将历史照片进行同机位拍摄,直接观察百多年来自然环境的变化,远比同时期的文字记载更准确,也比单纯用不定时空的照片一般意义讨论变迁更深入具体。(25)近来,印开蒲先生也沿着清末威尔逊道路考察,同机点拍摄景观照片进行比对研究,撰写出《百年追寻——见证中国西部环境变迁》,(26)对研究中国西部环境变迁、社会变迁提供了一个很好的研究范例,值得我们去学习。 4.我们在使用图像史料时,可能不仅仅要关注史料的“时空维度”,可能更要关注图像史料的“社会维度”,即要像研究传世文字文献一样,分析图像具体产生的目的、动机,研究图像背后的社会背景,找出图像中失真的部分,分析影响失真的原因。正如葛兆光先生曾提出:“通常,人们都以为用图像传达一件事物或现象,比文字更准确,因为文字在阅读和理解的时候,非常容易从词汇意义的缝隙中掺进想象,当一个文字的描述从写作者笔下到达阅读者眼里的时候,看上去似乎很直接,其实不尽然,古代所谓‘郢书燕说’说的就是文字的‘误读’。不过,看似写实的图像似乎也难以逃避想象和偏见的入侵……依照想象绘制的图像,当然有因掺入偏见的想象而产生的变形,在图像与图像之间的临摹、复制和传写中,也会发生差异。”(27)葛先生主要是告诫学界要善于从图像的产生、传播中去考察思想意识等因素在图像绘制、传播中的影响,进而考察对思想意识流变的影响。这正如我们今天去看阎立本的《历代帝王图》中“主大仆小,君大臣小”,体现了中国传统文化中君臣关系在图像上的体现,与近代的图像上的英雄人物、领导人物突出相关。 实际上,图像与文字一样,同样经过“中介”,文字的中介是档案的记录者、著述的作者、口述的记录者等,而图像也有画家、摄影家、导演等等,不论是文字还是图像都掺入了“中介者”的主观的、非主观的对客体产生的误差,所以,在今天利用这些图像资料时,也要像历史文献学者研究文字文献一样认真考据文献的前身后世,对图像的来龙去脉作一个诊断。这正如伯克《图像证史》所言:“如果我们忽视了图像、艺术家、图像的用途和人们看待图像的态度在不同历史时期的千差万别,就将会面临风险。”(28)今天我们从图像史料的角度来看,从更深层次去甄别图像史料,从影响图像绘制者、传播者角度,分析图像产生、传播的社会背景,去认识图像真伪、差异,是提高我们利用图像史料进行研究信度的必然之路。记得彼德·伯克说过:“画家和版画家在制作画像时并没有考虑到未来的历史学家会把他们当作证据来使用,他们或他们的客户所感兴趣的也许并不是如何准确地表现城市的街道,像卡纳莱托这样一些艺术家所画的有时仅仅是幻想出现的建筑物,是仅存在于他们的画板上的宏伟建筑,乃至让他们的想象力任意驰骋,对城市进行重新布局。”(29)不过,我们认为这种“想象力”又受时代地域的限制,大多数情况下还应该是对所处时代所处地域的一种复原,所以依据这种图像并去复原过去时代非特定空间的场景也是有意义的。伯克的时间的真实与长时段的失真,曾谈到区别“典型者”与“异常者”话语。(30)实际上也是上面谈到的个别与一般、特殊与普遍、异常与典型的差异,这种差异其实在文字记载中同样存在。文字上的这种差异用数量统计去校正是最好的方法,而图像中的这种差异则可从描述的文字和统计的数量两方面去校正。 以前西方学者认为图像“对历史想象产生的影响”留下空间和余地,图像可以生动地想象过去。(31)实际上从中国文字的语境来看,文字在更多的时候比图像的想象空间更大,所以唐宋时期的训诂大家对前代经典的诠释可谓见仁见智,百家争鸣。而图像反而是限制了人们对历史的想象空间,所以历史上的图像应该是“不仅生动,也更准确”,而文字往往是“有时精准,有时糊涂”。这就像文字的名实如果要认知表述精准,首先对这精准的名实的图像有一个先天的图像认知。这就像民国初期人们没有看过汽车实体,书报中再多的汽车的文字也无法使人有一个准确的汽车形象。 彼德·伯克还谈到主观与客观的失真,认为“他者的图像中充满了偏见和套式”,(32)其实中国古代的图像中这种偏见的套式也是存在的。中国古代的各种皇会图、职供图中帝王君主与臣民之间的比例大小体现尊卑关系自然是一种主观的失真。在中国古代的图像中也存在主动解读历史留下的图像和仅仅保存当时的现实场景留下的图像,两者就如中国古代的历史地理学与地理学的区别,也如历史地图与古旧地图的界线。这两者在史料价值上是有一定的差异,以前也是没有引起关注的。陈支平、夏晓虹《图像晚清》利用《点石斋画报》的图画来研究中国历史,很有意义,(33)但由于《点石斋画报》的图画存在“图说时闻”和“图说历史”两种,在科学信度上是有差异的。就是由于当时图像传播水平的局限“图说时闻”的内容中,绘者想象附会的内容较多。 显然,对于中国古代图像资料而言,由于在图像体裁、图像功能、作者水平、作者目的、社会背景等的诸多差异,在“图像证史”中所体现的“信度等级”是完全不同的,这不仅需要我们在理论构建上充分研究分类,还需要我们的个案研究有更多更深入的佐证。 (责任编辑:admin) |