|

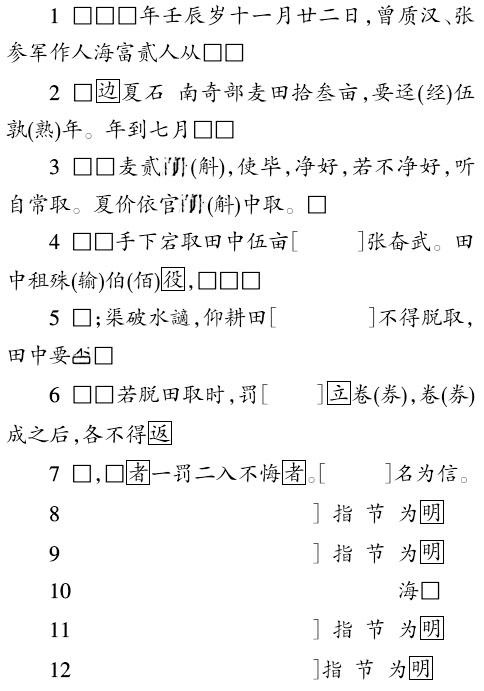

二 关于作人的经营权问题。学界对“作人”有无经营权的问题也存在意见分歧。涉及“作人”经营权的文书中有两件契约受到特别重视,即《高昌延寿九年(632)十一月曹质汉、张参军作人海富合夏麦田券》(28)(以下简称《合夏麦田券》)和《高昌延昌廿二年(582)二月康长受从道人孟忠边岁出券》(29)(以下简称《康长受岁出券》)。朱雷在讨论“作人”的经济地位时引用《合夏麦田券》,认为是“作人”租佃土地的例证(30),实际上肯定“作人”的经营权。而關尾史郎则否定“作人”拥有经营权(31)。以下先将《合夏麦田券》适录如下再作分析。  《合夏麦田券》出自阿斯塔那117号墓,据文书留存干支纪年,可确定时间为延寿九年(632),属高昌国末期。关于《合夏麦田券》的主体,契约中所记为“曹质汉、张参军作人海富贰人”。此处的“贰人”是指“曹质汉”与“作人海富”,而非“张参军”。朱雷即认为此件契约是作人海富与他人合伙共佃(32)。吴震则认为“作人”身份同奴婢,张参军是以其作人海富名义,与曹质汉合佃麦田(33)。契约是法律文书,契约末尾的押署情况是契约主体参与契约订立的反映。我们可以具体分析一下此件契约末尾部分。契约的末尾出现了高昌国时期罕见的画指节情况,可以确认有四人画指,每人画三个指节,虽然文书画指以上部分被剪去,但推测原来应写有当事人及证人等的信息。三个指节之间分写“指节为明”四个字,第一个字“指”写于第一、二指节之间,第二个字“节”写于第二、三指节之间,第三、四个字“为明”写于第三个指节之后。需要特别指出的是,前两人的画指和后两人的画指中间一行未见画指,在相当于其他行“为明”的位置处书有“海□”人名,据人名第二字残存笔画推断其为“富”应当没有问题(34),“海富”二字虽然较契约本文字体稍大,但可以确定当为同一人手笔。四个画指的人分别是谁?这是一个难以确定的问题,但作为夏田人和田主应当都在其中,另外应当还有两位证人(35)。夏田人画指者除“曹质汉”之外还有谁?目前看到“海富”之名被书于第三行,所以第二行画指者为“海富”的可能性很小(36)。如果推测第二个画指者为田主,似乎也不合情理,这样就会出现田主被夹书在两位佃田人之间的现象,除非书手疏忽大意否则这种可能性应当不存在。合理的列位方式是第一个画指人为“田主”,第二个是“曹质汉”,第三行为我们所见的“海富”,而第三、四个画指人为证人(37)。值得注意的是,作为夏田人的“海富”明确地出现在了末尾的列位当中,他的身份是“夏田人”应该是毫无疑问的。“海富”没有如另一位夏田人“曹质汉”一样画指,可能是因为他身份特殊。但是作为契约末尾列位部分出现的“夏田人”海富,无疑是其法律地位的体现,证明当时高昌国的法律赋予了“作人”佃种田地的权利。强调“作人”依附身份的学者在涉及此件契约的理解时,重视“海富”的主人“张参军”在其中扮演的角色。如前述吴震认为张参军以作人“海富”名义,与曹质汉合佃麦田。这种观点恐怕难以成立,正如朱雷指出的,“如果张参军需要与他人合作租佃土地,必不会令其作人出面与人合订契券。这里只能是作人海富与他人合伙共佃”(38)。關尾史郎注意到文书第四行中缺部分之后出现的人名“张奋武”,认为此“张奋武”就是张参军(39)。契约的开始部分只称“张参军”,而在契约中间使用全名“张奋武”(40),显得很不自然,契约作为法律文书讲求语言的严密性,如果“张参军”即为“张奋武”,契约中却不予说明,作为契约文书潜在读者的官府官员恐怕也会提出疑问。笔者认为“张奋武”是契约中“田主”的可能性更大。也就是说,作为“海富”主人的“张参军”在契约中并未出现全名。他本人应当没有参与此项契约的订立。“作人”既然作为主体租佃了田地(41),劳动成果也不可能全部都归主人所有,至少应当有一部分可以自己支配。關尾史郎基于契约中的“张奋武”就是“张参军”的判断,认为此件租佃契约不是“作人”海富按本人意志自由缔结的,他的主人不仅介入契约本身,并且推测“作人”的劳动成果也归主人所有(42)。關尾史郎的理解低估了此件租佃契约反映的“作人”经营权上的自主性。朱雷没有分析契约末尾画指情况,认为“他(笔者按:指‘作人’海富)与曹质汉二人合伙佃进土地,并承担作人所应承担的义务,契券结尾处的四个指节印中,亦必有他的一个。”(43)如分析所示,“作人”海富出现在末尾的列位中,但并未画指。“作人”海富虽然有佃种土地的权力,但却不能像平民一样画指,在这里我们看到了高昌国法律赋予“作人”权力的界限。 《康长受岁出券》出自哈拉和卓99号墓,时间为延昌廿二年(582),比《合夏麦田券》早五十年。文书涉及康长受从孟忠边岁出,时间从二月廿二日到十一月卅日,历时9月余,以粮食作为岁出价。契约本身未明确说明康长受的身份为“作人”,朱雷结合《高昌延和十二年(613)某人从张相憙三人边雇人岁作券》(44),认为康长受应当也是作人(45)。值得注意的是,张相憙等三人将自己的“作人”出租1年,租价是银钱20余文(46),康长受从主人边岁出九月余,需要交付麦50斛,按照高昌国麦1斛值钱1文计算(47),岁出价伍拾斛当50文银钱,康长受岁出九月余的价格比张相憙“作人”要高出许多。只要“作人”出价够高,就可以买到暂时离开主人的“自由”。暂获“自由”的“作人”可以像《合夏麦田券》中的海富一样,去租佃别人的土地耕种,只要辛勤劳动,就可以为自己收获财富。在支付高额岁出价从主人处暂获“自由”的时间里,康长受从事经营活动的权力应当与普通平民并无不同。“作人”的经营权虽然不完整,但却是不容否认的。《康长受岁出券》条款中写到如果康长受“身东西毛,仰妇儿上”,这说明康长受有妻儿,既然康长受是“作人”,妻儿是否也是“作人”,尚难遽定。无论如何,康长受有妻儿,并且妻儿也具备一定的经济能力;他们要像平民一样,偿付家人的债务,这些都是“作人”康长受经济地位的体现。 《康长受岁出券》说明“作人”可以通过支付高额岁出价离开主人,“暂获自由”,自主进行生产经营活动;《合夏麦田券》末尾的列位则说明高昌国的法律赋予“作人”佃种土地的权力。“作人”的经营权虽不完整,却不容否认。我们目前没有看到“作人”拥有土地的资料,但“作人”也有妻儿;他们可以进行一些经营活动,自然也拥有一定的私人财产。他们的身份具有“两重性”,一方面具有依附性,另一方面有具有一定的自主性。 (责任编辑:admin) |