|

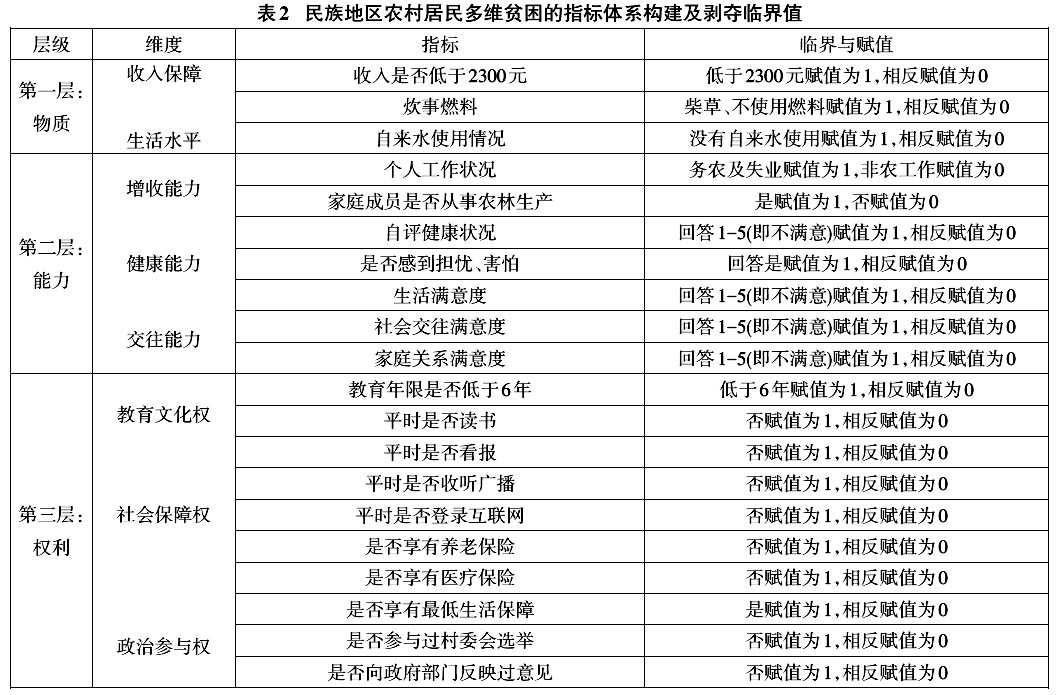

二、理论基础、数据来源与测量维度 (一)理论基础 阿玛蒂亚·森的能力、权利贫困理论以及阿尔基尔、福斯特的多维贫困理论都是对以往收入贫困理论的突破,因为他们看到了物质或是收入背后存在的能力、权利因素的作用,也有学者对贫困的恶性循环进行了一定研究,如美国发展经济学家罗格纳·纳克斯指出如果一国无法创造经济发展所需要的储蓄,没有储蓄就没有投资和资本形成,其结果又导致该国的低收入和持久贫困。[12]但是这种认知仍然有三重困境有待突破,一是能力、权利维度都是较为抽象的概念,何以测量;二是能力、权利维度是物质贫困的深层原因缺乏现实的数据支撑;三是物质、能力、权利三者之间的关系是单向传递还是恶性循环,缺乏理论分析与相应的数据支持。 本研究以多维贫困为基础,进一步提出多种贫困的“分层—循环”理论,该理论认为:(1)从构成来看,物质贫困、能力贫困、权利贫困是三个重要内容,这种对多维贫困的分类不仅包含了对民族地区农村居民收入的考量,更对其参与社会发展的机会公平、能力拓展、权利保障等诸多方面进行了审视。(2)从分层视角看,正如研究认为收入水平低下是贫困的表层体现,能力贫困是中层表现,权利与制度的贫困则是深层致因。[13]这意味着深度贫困与贫困者的能力、权利、机会具有密切的联系。同时,这种贫困的分层能进行具体的操作化,即根据多维贫困指数贡献度的大小来确定在多维贫困中到底是何种维度抑或是哪种指标对多维贫困的贡献度最大,据此判断出多维贫困内部的层级化。(3)从层级关系角度看,不同层级的贫困之间存在着恶性循环的关系。以民族地区农村居民表层的物质贫困为例,权利贫困、能力贫困的发生剥夺了其参与经济社会生活的权利与能力,丧失了自身的实质自由,显然会导致自身的物质贫困。 贫困的“分层—循环”理论是对既有贫困研究的新拓展,这种创新主要体现在三个方面:(1)拓宽了多维贫困的认识维度,并形成了操作化的基本认识。该理论不仅关注到了物质维度,更认识到了要对民族地区的能力贫困与权利贫困状况进行测量并尝试加以操作化。(2)拓展了多维贫困的认知深度。阿玛蒂亚·森虽提出了能力贫困、权利贫困的观点,但是缺乏具体操作化指标,表现出一定的局限性,而本研究的“分层-循环”理论对此进行了完善,对民族地区农村居民的能力贫困、权利贫困的具体指标进行操作化,不仅从理论上拓宽了贫困的研究深度,更将这一抽象的理论理解进行具体化操作。(3)突破了目前多维贫困对维度、指标等横向化关注,更加注重维度指标在测算之后的分解与分层,也注意到各个维度与指标之间的内在关联及耦合机理等复杂的关系。 贫困的“分层—循环”理论对民族地区农村居民多维贫困的治理具有特殊意义。因为民族地区农村贫困居民的弱势地位并不单单在于其占全国人口的比例较少,更表现为在经济相对落后的环境中缺乏对自身能力、权利的关注,请参见下表:  从表1可以看出民族八省区的小康实现程度和五大内容与全国的平均差距很大,小康实现程度、经济发展、生活质量三个方面体现的是民族地区农村居民表层的物质生活贫困,文化教育、社会和谐体现的是该群体的能力贫困状况,民主法治主要体现的是权利贫困状况,最终体现的是相关制度法律建设与实现的情况。从多维贫困内部的“分层-循环”视角来对这一问题进行解读,不仅可以明确对民族地区的长期财政投入依然无法缓解居民多维贫困的背后致因,更对阻断该地区居民多维贫困的恶性循环并采取具体化措施进行精准扶贫具有重要意义与价值。 (二)数据来源 本文研究所使用的数据,来自中国社会科学院重大项目“2013年中国社会状况综合调查”(CSS2013)。虽然该数据质量较高,但因调查并非针对民族地区人口,所以在反映民族地区的特殊性方面有所不足。但鉴于本研究利用民族地区与非民族地区的比较,从而突出贫困的“分层—循环”理论对民族地区农村居民精准脱贫的重要性,所以利用全国抽样数据能更好地迎合这样的研究需要。民族地区农村居民样本为977个,非民族地区农村居民样本为5991个。对比第六次人口普查数据进行统计分析发现,该数据库中民族地区与非民族地区农村居民样本的分布与人口普查实际的比例基本一致,所以数据的代表性较好。 (三)多维贫困的测量 本研究对多维贫困的测量采用的是国际上通用的AF方法,该方法的测量主要分为五个步骤:第一,基于研究问题的维度选取,在考虑健康、教育、生活水平等方面的基础上,也要适当考虑研究数据内容的可获得性。第二,对各维度进行赋值,并利用剥夺矩阵对各个标准进行识别。第三,具体剥夺维度的识别。第四,对指标及维度选取合适的权重予以赋值。第五,计算各个维度具体的剥夺额与贡献值。 (四)维度与指标的选取 在维度与指标的选取方面,本研究将多维贫困划分为3个层级,3个层级下面又划分7个维度。3个层级的划分主要是依据阿玛蒂亚森从“物质”到“能力”再到“权利”的观点。具体维度与指标的选取有如下缘由(层级、维度、指标划分见表2):  1.物质层级。测量民族地区农村居民的物质情况,首先应该是对收入的衡量,本研究参见学者杨龙、汪三贵对于收入维度指标的选取,[14]将2012年的贫困线标准作为测量收入维度的标准之一。另一方面测量物质水平的就是基本生活水平,借鉴已有研究,在这其中主要是从炊事燃料、自来水等的使用情况来进行具体的判别,这些方面都是民族地区农村居民生活质量最基本的载体,是不可忽视的重要方面。 2.能力层级。森的“可行能力”认为人们有能力实现各种自己想要的生活方式的自由。这种能力主要包括就业增收、良好的营养、免于疾病、医疗卫生条件等等。可以看出,森所指的“可行能力”的重点就是个人的就业增收能力与健康能力,一方面,在对增收能力的测量中,主要采取个人增收能力与家庭增收能力相结合的评判方法;另一方面,健康能力的内涵包括很多,如身体健康、精神健康、自评健康等内容,而本研究对于健康维度主要选取自评健康与精神健康、心理健康三个方面进行刻画。有学者也提出了“社会健康”,他们将个人社会健康定义为个人完好的维度,认为个体的社会健康是指人们如何与别人相处,别人又是如何对他做出反应,以及他与社会制度和社会习俗如何相互作用。[15]这也与森的能力划分相一致,笔者较为认同将个人的交往能力纳入能力贫困的考察框架里面,但是不认同将社会健康纳入个人健康里面,因为个体的健康维度主要涉及的是个人躯体的客观情况以及对自身状况的主观评价,并不完全与外界相关联,所以应该与个人的交往能力分割开来,而个人交往能力直接体现就是其在社会交往与家庭交往中的满意度评价,所以将社会交往与家庭交往满意度作为测量民族地区农村居民交往能力的指标。 3.权利层级。对于权利这层的衡量应该是看是否能帮助弱势群体增加他们行使权利的能力,赋予的这些权利经常涉及帮助提供信息和教育,帮助这些群体获得宣称自己权利的信心,从而能够加强他们参与决策过程的力量。[16]根据上述内容的表述,我们不难看出,在衡量权利贫困时应该着重考虑三个方面:第一方面是文化教育权利维度。有学者研究指出个体的知识文化水平主要是用劳动力的文化程度与知识发展水平来反映,劳动力的文化程度主要采用教育年限这一指标;知识发展水平包括人均订阅报纸数量、互联网普及率等内容,[24]笔者对于文化教育权利维度的衡量也借鉴了这一做法,首先采用了最广泛使用的教育年限的指标,低于6年即未上过或者未上完小学的赋值为1,相反赋值为0。其次,采用了平时是否读书、平时是否看报、平时是否收听广播、平时是否登录互联网来测量民族地区农村居民的知识发展水平。第二方面是社会保障权利维度。社会保障的参与程度是民族地区农村居民社会保障权利水平的重要体现,在对这一维度的衡量中,本研究主要选取的是基础性的社会保险与社会救助项目,即养老保险、医疗保险、最低生活保障等。第三方面是政治参与权利维度。政治参与对于加强弱势群体的决策权有着重要意义,结合政治参与的基本含义与问卷问题的可获得性,将这一维度具体操作化为是否参与过村委会选举、是否向政府部门反映过意见,以上相关问题,本研究在赋值时都统一将否定回答赋值为1,肯定回答则赋值为0。 对于指标的权重设计,学术界已有的方法主要有两种,即采用指标等权重或维度等权重的方法,从以上构建的测度民族地区农村居民多维贫困的20项具体指标中,每一项对他们来说都是维持生活及其权利所必不可少的。那么,到底选取何种方法来进行测量就成为一个不可回避的话题。首先,如果只采用维度等权重的方法进行测算,虽然三个层级上的权重相同,但是每个指标的权重不同,对于指标权重的设计稍显武断,但是这一方法最明显的特点就是可以看出每个层级在多维贫困的衡量下,到底表层贫困、中层贫困、深层贫困这样的假设是否真的具有可信性。其次,如果只采用指标等权重的方法进行测量,在描述多维贫困的层级关系时不具有完全的说服力,因为毕竟每个层级的指标是不尽相同的,但是指标等权重的好处在于可以明确在各种指标权重相同的情况下具体指标的贡献度。 基于此,本研究采用维度等权重与指标等权重并行的办法,先使用维度等权重进行测算、证实贫困的分层逻辑是否真的存在,再使用指标等权重看具体哪个指标的贡献度是较大的。在维度等权重进行测算时,将物质层级、能力层级与权利层级分别划分为3个维度,并按照一定的配比,使得其各层级的比例均占1/3,以达到维度等权重的要求。在对指标等权重进行划分时,每个权重为0.1。已有研究把1/3及以上维度(或指标)呈现贫困状态的农户定义为多维贫困户。[10](P.89)基于以上权重的划分,同时也是为了节省篇幅的需要,文章在这里仅对K=0.35时的民族地区农村居民多维贫困的分层逻辑与耦合性进行探讨。之所以选取K=0.35,是因为这个值既满足了维度等权重中维度数丰富的要求,也满足了指标等权重中对于指标数的要求。 (责任编辑:admin) |