|

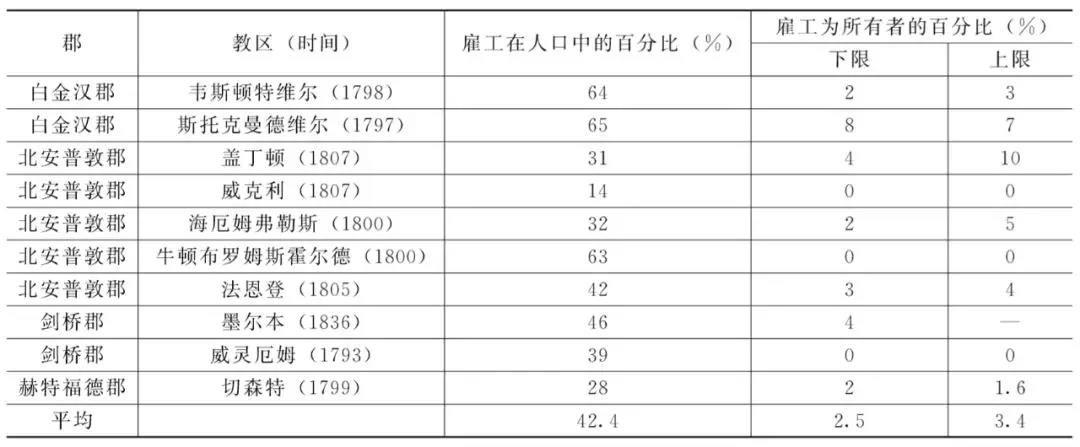

摘要:18、19世纪的英国议会圈地是一次大规模的土地权利重新配置过程。议会圈地后,私人土地产权基本得到确立。在议会圈地中,土地权利受到侵犯的民众进行了持久的抵抗。民众的抵抗贯穿议会圈地的整个过程之中:围绕圈地议案的出台进行地方抵抗;围绕圈地法案的出台进行议会请愿;圈地过程中采取暴力反抗。土地权利的补偿、合法反抗渠道的畅通、圈地委员会对民众利益冲突的协调,使民众的抵抗以合法形式为主,暴力反抗的规模受到一定程度的限制。民众的抵抗一定程度上能够起到维护自身权利的作用。 关键词:英国议会圈地土地权利敞田制资本主义 作者简介:倪正春,南京师范大学社会发展学院讲师。 圈地是英国经济社会史上的一个历时弥久并引起诸多争议的现象。圈地现象最早出现于中世纪早期,结束于20世纪初。圈地的外部特征是敞开的耕地、牧场、荒地变为用篱笆、围墙或壕沟圈围起来的土地,深层次的法律内涵是取消人们在耕地、牧场和荒地上的公共权利(common rights),并对土地进行重新配置,成为私人所有的圈地。历史上先后出现过三种圈地方式:非正式圈地、协议圈地和议会圈地。尽管非正式圈地最早出现,议会圈地最后出现,但三种圈地方式之间没有明显的时间分界。非正式圈地即领主、农场主、农民等个体通过合并条田、垦荒、圈占荒地等行为把土地从共同使用和产权不明确的状态中解放出来,这是一个缓慢而长期的过程,从中世纪初期一直持续到大约18世纪。协议圈地即一个地区的部分或所有土地持有者达成圈地协议,圈围部分或所有耕地或荒地。协议圈地起源于都铎时代,盛行于17世纪,持续存在到18世纪。议会圈地是在借鉴协议圈地经验基础上出现的一种圈地方式,即土地持有者达成圈地协议之后向议会申请圈地法案,使圈地行为更具权威性与合法性。1604年,多塞特郡的里德珀尔(Radipole)地区第一次通过向议会申请圈地法案的形式进行圈地,开启了议会圈地的序幕。但大规模的议会圈地集中发生于1750年至1850年。随着历史的演进,圈地取得越来越多的共识,圈地方式亦更加理性,但三种圈地方式的共同逻辑是去除土地权利不明确的状态,建立完整的私人土地产权。 议会圈地是三种圈地方式中影响最大的一种圈地方式,首先在于议会圈地在相对比较短的时间内圈围起大量土地。议会圈地期间,共计有5265件圈地法案在议会通过,圈地总面积达到6794429英亩,占英格兰土地总面积的近20.9%。英国通过议会圈地最终用明晰的私人土地产权代替了模糊不清的土地持有权和公共权利,是一次土地制度的重大变革。议会圈地之后,英格兰的敞田制基本瓦解,明确的私人土地产权得以确立。其次,议会圈地的程序机制相对成熟完备。议会圈地的程序大致包括三个阶段:(1)圈地教区的产权人协商圈地事宜,决定是否向议会请愿,并起草圈地议案(enclosure bills);(2)议会审议圈地议案,通过后成为圈地法案(enclosure acts)(或是被驳回);(3)圈地委员会执行圈地法案,圈地结束之后制定反映圈地结果的圈地裁定书(enclosure awards)。 圈地意味着土地产权制度和土地使用方式发生根本变化,民众的生产生活方式也将受到极大影响。因此,圈地运动始终伴随着民众的反抗。由于大多是没有取得多数人同意的个体行为,非正式圈地最为世人所诟病。都铎时代变耕地为牧场的圈地遭到了民众的激烈反抗。尽管这个时期的圈地面积不是非常可观,盖伊根据都铎时代的圈地调查数据进行的统计表明,1455—1607年的152年间,24个发生圈地的郡共圈地516673英亩,占24个郡总面积的2.76%。但圈地暴动是这一时期主要的抵抗圈地方式。仅1548—1552年就发生了数次大规模的圈地暴动,起义烽火遍布英格兰东南部和米德兰地区的13个郡。17世纪,民众抵抗圈地的形式仍以圈地暴动为主。1607年的米德兰起义(Midland Revolt of 1607)是由一系列圈地暴动组成的,一个月的时间内从北安普敦郡蔓延到沃里克郡和莱斯特郡。既然议会圈地时代之前的民众抵抗以暴力抗议为主,那议会圈地中民众的抵抗呈现出什么样的特点呢?民众对议会圈地的抵抗为什么会呈现出这样的特点呢? 20世纪以来,国内外史学界关于议会圈地的研究成果不断出现,研究视角也在不断发生变化。20世纪初期主要关注议会圈地对小农的影响。20世纪中期以后,随着泰特等史学家对议会圈地原始资料的整理研究,研究视角逐渐转向关注议会圈地本身的程序与过程。随着对议会圈地研究的深入,学界对民众抵抗议会圈地的认识呈现出三种观点。其一,民众对议会圈地的抵制以暴力抗议为主。如哈蒙德夫妇认为,既然议会对合法的抵抗充耳不闻,反对者只能进行非法的抵抗。小产权人“能抵抗的唯一方式是暴力违法的行动,而这根本不会对议会产生任何影响”。国内学者蒋孟引认为,在圈地过程中,农民拒绝承认圈地法,拦阻并驱逐圈地的官吏,拆毁圈地的栅栏乃至公开起义。其二,认为议会圈地的目的是扩大耕作面积,而且议会圈地的程序相对公正,因此民众对议会圈地的抵制相对较少,方式也相对温和。如吉尔伯特·斯莱特认为,圈地并没有减少耕地,因此也就不可能激起暴动和起义。冈纳认为,圈地本身是有利的,所以遇到的抵制很少。议会圈地档案资料进一步证实了这一观点。泰特对1745—1845年之间的议会下院日志进行了研究,在此基础上得出结论,18世纪圈地的一个显著特征是执行圈地的谨慎,以及有组织的反抗规模相对较小。其三,20世纪70年代以来,随着经济—社会史的兴起,历史学家对普通大众的生产生活进行了更深入细致的研究,学术界出现了一些极具启发性的观点。如尼森认为,公权持有者对议会圈地的反抗比哈蒙德夫妇等人所认为的更为积极。18世纪后半期,在英格兰的米德兰地区,公权持有者认为他们有力量扰乱并拖延圈地。明盖也认为抵制圈地的情况并不少见,从合法的公开抗议、游行和公众集会到非法的抗议——移走测量员的木桩、推倒篱笆、对测量员和圈地委员进行人身攻击等,形式多样。 上述研究为关注该问题提供了诸多线索与思路,但仍然缺乏就这一主题系统深入的论述。议会圈地时代的民众抵抗形式有没有发生变化,民众的抵抗行为有没有其价值所在,对于议会圈地的进程以及理念起到了什么样的影响,还是尚待解决的问题。因此,民众对议会圈地的抵抗需要依据新成果、新资料进一步进行研究。笔者尝试从实证角度出发,探讨议会圈地在圈地议案拟定阶段、圈地法案通过阶段和圈地法案实施过程中民众抵抗圈地、维护土地权利的斗争,分析民众抵抗议会圈地运动的形式和效果,在此基础上,进一步解读民众抵抗在议会圈地过程中所采用方式的内在逻辑。 一、抵抗群体的界定 议会圈地主要涉及三类土地:耕地、牧场和荒地。议会圈地中,圈围敞田4487079英亩,占英格兰土地总面积的13.8%,圈围牧场和荒地2307350英亩,占英格兰土地总面积的7.1%。从权利的角度来说,圈地运动的本质是对民众各类土地权利的一种再配置:圈围耕地是将民众分散持有的条田集中为一块产权明确的土地,是对民众土地持有权进行重新配置;圈围牧场和荒地,取消了民众使用牧场、荒地等公地的公共权利,合法公共权利会得到相应补偿,非法使用的公共权利则得不到补偿。如此大规模的圈地运动涉及乡村社会的各个群体,不同群体对圈地的反应也不尽相同。议会圈地期间,英格兰乡村的主要群体包括:庄园领主、自由持有农、公簿持有农、租地农场主、茅舍农、擅自占地者以及农场雇工等。那么,哪个群体会成为反抗议会圈地的主体?圈地是把民众对土地的持有权以及公共权利转变为私人所有权。转变的形式是用一块所有权完备的份地(Allotment)补偿圈地前的合法土地持有权及公共权利。所以,对于那些希望确立自己对持有地的所有权,阻止他人使用持有地公共权利的人来说,圈地是一个福音;对于那些持有土地不多,主要依靠公共权利生存的农民来说,圈地是一个灾难。因此,庄园领主大多支持进行圈地;自由持有农和公簿持有农对圈地的态度要视情况而定——持有土地面积比较大的倾向于支持圈地,持有土地面积比较小的倾向于反对圈地;茅舍农和擅自占地者大多占有土地面积很小,主要依靠牧场和荒地上的公共权利维持生活,圈地对他们的利益触动较大。总之,反对圈地的大多是乡村社会的底层。尽管这些人身份、职业不同,但有一个共同的特点,即他们都是公权持有者,拥有使用公地的公共权利。 反对议会圈地的乡村社会底层民众大致可分为三类。 第一类是持有土地面积比较小的自由持有农和公簿持有农等小土地持有者。这类人不仅持有土地,而且享受土地附带的公共权利。只要占有土地(无论是耕地还是草地),都享有放牧权等公共权利。18世纪中期,北安普敦郡的庄园法庭对放牧权进行如下规定:占有6—10英亩可耕地者,可享有1头奶牛的放牧权,占有1英亩地者,可享1只羊的放牧权。生活在沼泽或林地的土地持有者享有更为优厚的放牧权。1725年,位于森林边缘的村庄斯托克布鲁埃尼,只要种植1英亩的苜蓿就能享有放牧1头奶牛或1匹马的权利。据尼森估计,圈地前夕,在许多实行敞田制的乡村,将近一半的农民因为持有土地而拥有公共放牧权。小土地持有者大多依靠家庭劳动力耕种土地,自给自足。因此,在圈地运动中,这部分人的持有地以及公共权利都能得到相应的份地补偿。但是,如果补偿的份地面积无法维持圈地之前的生活水准,小土地持有者往往会反对圈地。 第二类是茅舍公权持有者,即因为占有茅舍、旅馆、磨房、农舍和其他建筑或建筑遗址而享有公共权利的人。这种房屋、茅舍或住所遗址被称为公权住宅(commonright dwellings)。1796年3月12日,《北安普顿信史报》上刊登了这样一则广告:凯特林(Kettering)的一所茅舍要出售,附带放牧1头奶牛和1头牛犊的公共权利。这说明茅舍附带相应的公共权利。茅舍公权持有者的公共权利在议会圈地中会得到相应补偿,但是补偿的份地面积不会太大,难以弥补他们损失的公共权利所得。林肯郡内特勒姆教区(Nettleham)圈地的过程中,1座茅舍附属的公共权利所得到的补偿大致为3—5英亩。有些地方对茅舍公权的补偿更少,从牛津郡黑丁顿庄园(Headington)于圈地之后制定的圈地裁定书中可以发现,这里的茅舍公权仅能得到2英亩左右的份地补偿。因此,大多数茅舍公权持有者会反对圈地。 第三类是无地公权持有者,即那些既不拥有土地也不租借土地,居住的茅舍也不附带公共权利的人,通常包括雇工、工匠和小商贩等。在一些教区,移民和擅自占住空房的人也是无地的公权持有者。无地公权持有者依靠公地维持生存,但是其公共权利在圈地时无法得到补偿。享受法定的公共权利至少需要具备以下任意一种条件:拥有附属公共权利的房屋、茅舍和宅基地;持有附属公共权利的土地。大多数雇工既不占有土地,对居住的茅舍也没有所有权,但是他们作为乡村社会的成员,一直享有习惯上的公共权利,因此对议会圈地的反抗最为激烈。例如,在达勒姆郡盖茨黑德高地的圈地过程中,圈地委员受到了工业雇工的袭击,因为后者在这片高地上擅自占住空房,不享有法定的公共权利。如表1所示,白金汉郡、北安普敦郡、剑桥郡和赫特福德郡的10个教区中,雇工人数的平均百分比为42.4%,但是只有2.5%—3.4%的雇工是公共权利住宅的所有者,这说明大多数雇工在非法地使用公共权利,其公共权利在圈地中得不到补偿。 表1雇工作为公共权利住宅所有者的百分比

工匠和商贩虽然从事农业以外的职业,但公地或荒地是他们重要的生存资源,因此这部分人大多反对议会圈地。在上述白金汉郡、北安普敦郡、剑桥郡和赫特福德郡的8个教区中,13.4%的工匠和商贩是公权住宅的所有者,表明大多数工匠和商贩在非法使用公地,圈地的时候得不到相应补偿。在北安普敦郡的伯顿拉蒂默教区(Burton Latimer),1803年进行圈地时,请愿反对圈地的25名小土地持有者中,6名是工匠或商贩;23名请愿反对圈地的无地公权持有者中,有4名商贩或工匠,5名织工。其他郡的情况也大抵如此。在牛津郡的黑丁顿,采石匠抵制圈围一条通往村庄墓地的通道;萨福克郡的萨默莱顿(Somerleyton)、布兰迪斯顿(Blundeston)和劳恩德(Lound)三地圈地的主要反抗者则是渔夫。 特别需要指出的是,反抗议会圈地的群体不仅包括底层民众,还包括一些大土地所有者、乡绅甚至贵族。大土地所有者反对的不是圈地本身,而是圈地过程中的一些条款,如土地补偿规定,或人事安排——起草议案的律师和圈地委员的任命等。大土地所有者反对圈地的目的是通过讨价还价来维护自身的利益。另外,基于议会圈地前民众的土地持有权已经接近土地所有权,本文未对土地持有者与土地所有者做出明确区分。私人土地产权确立之前的民众土地权利包括两部分,一部分是对条田或草地的持有权或实际占有权,另外一部分是与各种公地相对应的公共权利。也就说,在敞田制完全消失之前,英格兰各阶层的民众虽然没有明晰的土地产权,但是都享有一定的土地权利。无论是议会圈地期间的法律文献,还是后人研究议会圈地的著作,已经普遍使用“土地所有者”(landowner)或“产权人”(proprietor)等称谓来指称土地持有者或公权持有者。一份林肯郡巴罗比教区(Barrowby)的圈地法案在开头即列出了这个教区的产权人:威廉·杜克、约翰·索罗尔德爵士、詹姆斯·赫斯特、罗伯特·凯尔巴、马克·詹金森以及绅士约翰·伦恩、寡妇凯瑟琳·莫里斯以及其他几个人,作为自由持有者或茅舍农,是上述耕地、草地和牧场地的所有者和产权人。实际占有权与公共权利已经基本上等同于土地所有权,只是尚待议会圈地法案的确认。 (责任编辑:admin) |