|

在争战炽热和贵族反叛的严重形势下,封建的政治割据已日趋显露。伯爵们几乎都控制了其领地所在的郡及其邻郡的政务,时常专断政事,漠视王命。在埃塞克斯伯爵曼德维尔所获世袭郡守及郡法官职务的上述4郡中,他擅专权力,独霸一方,成为这些地区的实际统治者和“绝对主宰者”[③m]。有的伯爵非但如此,而且僭用王令之形式颁布政令,自由享有惟王才有的特权和尊严。例如,1138年被王晋封为伍斯特伯爵的缪兰的沃尔伦,私自下令免除了伍斯特部分地区修道院长和僧侣们的丹麦金等税收和役务。有的大贵族还自铸货币,当时的编年史家纽伯格的威廉,就记载了诺森伯兰德伯爵、温彻斯特主教等私自铸钱[①n]。除了“安茹派”以外,个别伯爵还公然对抗王权,侵占王之领地、城堡等。因谋叛而被捕的埃塞克斯伯爵曼德维尔,在1143年获释后就与王争战;彻斯特伯爵雷纳夫一开始就乘内战与王权对垒,并侵占了王在林肯的城堡和林肯城,与“安茹派”合作在林肯大败王军并俘虏了王,不久又与苏格兰王瓜分了王在兰加斯特的大地产[②n]。有的大贵族甚至四处抢掠烧杀,无恶不作。上述的曼德维尔伯爵在1143年就以其监守的伦敦塔为据点,屡率部众洗劫剑桥郡沼泽地区的民众,不久又攻占伊利和拉姆齐的修道院,驱散僧众,踞此而四处掳掠,剑桥本身也为其焚毁,许多宗教团体被敲剥一空,造成周围数十里土地荒芜,人烟绝灭。1144年战乱至极,“安茹派”罗伯特伯爵的诸子及大小封臣,则在格罗斯特郡和威尔特郡东境杀掠如狂,搞得民不聊生[③n]。与此同时,封建私战不断发生,一些大贵族为争夺势力范围兵刃相见,尤以彻斯特与雷彻斯特两伯爵于内战后期在英中部地区的相互争夺最为激烈。

从当时的情况看,这种严重的“无政府状态”,与其说是世俗大贵族固有的那种包含着巨大权力欲和财富欲的封建离心倾向的产物,毋宁说是他们对王位之争和内战的严重形势所被迫作出的本能反应。随着战争发展,王权逐渐失去政治中心的权威地位。在社会震荡而人人自危的情况下,以各种方式扩展实力乃至实行封建割据,也就成为贵族确保生存和私家权益的最佳选择。即便在当时的中央王廷中,诸如司宫奥布基那样的重臣,其政治立场也动摇不定,以至于“斯蒂芬王能够真正而唯一信任的人,是他的雇佣军主要首领伊普雷斯的威廉”[④n]。可以说,是王位之争的激烈内战瓦解了中央王权,激发起贵族固有的封建离心倾向,促成了封建的政治割据,而不是贵族本身就有借内战之机而分裂割据的政治目的。对此,有史家曾客观地指出,不应设想王权与贵族存在一种持久的权益争夺,内战中贵族的“自治性格”和“独立性”本是王位之争所造成的结果,“而非任何反对王权之意图的产物”[⑤n]。随着战争形势向有利于王军的方向转化,大多数贵族又开始积极支持王权。1147年,“安茹派”首领罗伯特伯爵病死,马蒂尔达被迫离开英国。两年后,安茹军队侵英亦遭惨败,国王的政治权威随之逐渐在大部分地区恢复。基于此况,有学者认为,此时的封建贵族并未进行摆脱王权统治的分裂割据,“这个时期最好被视为内战时期而不是封建的无政府状态时期”[⑥n]。

斯蒂芬王时期的“无政府状态”固然与世俗贵族潜在的封建离心倾向有某种联系,但这种局面的确是王位之争的内战所造成的,它并不证明贵族就是分裂割据的政治势力。之所以作如是观,还在于封建贵族从根本上说是畏惧和反对国内战争及其所造成的无政府混乱局面的。摧城毁池、掠地屠人的内战,不仅导致王权衰微、法制堕坏、仇杀蜂起,而且常造成许多地区田园荒芜,鲜有人迹。这种剧烈的社会裂变和震荡,对整个封建贵族阶层来说既意味着有了获取更大权力财富的可能与机遇,但更多地意味着封建统治秩序的崩溃,意味着他们既得权益的丧失乃至身家性命和整个家族的毁灭。因此,当时不少的贵族,对内战及混乱的社会状况普遍感到忧虑乃至恐惧,并采取了相应的不同对策。有资料显示,一些贵族鉴于实施封君权利的困难实际,为维持自己与下属的领属关系纽带,对封地占有条件被迫作了调整。彭布洛克伯爵的一个大封臣西蒙,免除了他在白金汉郡的一个封臣的所有的地产服役义务,让其在战争结束后才重新服役。王在约克郡的总封臣威廉·得·阿齐斯,在将一块分散地产的部分土地授予其封臣时,只让他多少提供些资助,等到战乱结束后其得到整个地产时,再为他提供骑士役[①o]。有的贵族则从长计议,将地产转移给教会以防不测。例如,在1148年底,当罗伯特·得·切斯尼任林肯主教后,当地的贵族奥斯伯特·得·汪西就向其倾诉,他之所以将阿斯特瓦尔的部分地产损赠给圣·玛利修道院等宗教团体,是为了得到灵魂拯救和死后由其超度亡灵,或在要为僧时能被接纳。同时也是为了在战乱时僧侣们比自己更能有力地保护其牲畜。而且,如果他和妻儿被俘,僧侣们可以调解而不是钱赎的方式来拯救他们[②o]。正是出于这种普遍忧惧的社会心态,当内战所导致的社会混乱和经济萧条局面频繁显现时,恢复安定和平的统一大局和重建封建统治的稳固秩序,就成为贵族各阶层的政治共识和迫切愿望。与此相应,大贵族之间的弃仇修好乃至政治结盟活动也就陆续出现。早在内战尚酣之际,大贵族约翰马歇尔为了与其地方宿敌索尔兹伯里镇守帕特里克和好,甚至不惜休妻与帕氏之妹成婚。内战后期,雷彻斯特伯爵曾将其女哈维丝许配给其宿敌之子格罗彻斯特伯爵[③o]。为泯除旧仇,彻斯特伯爵还将雷普顿的教堂赠予林肯大教堂,并免征其一些税收,以此来弥补它因伯爵及其部属的劫掠而蒙受的损失[④o]。而一些大贵族为缔结政治同盟而相互签订和平与互保条约,更将贵族的弃仇修好活动推向高潮,尤值得史家重视。

完整保存下来并具有典型意义的大贵族政治盟约,当推内战后期彻斯特伯爵雷纳夫和雷彻斯特伯爵罗伯特在林肯主教主持下达成的和平与互保条约[⑤o]。该约旨在消除相互间的敌对战争状态和扩张势力范围的行径,以便有效地遏止其他势力对双方的侵逼,恢复和巩固各辖区域的封建统治秩序。为此,该约对双方及其下属的种种行为和义务作了较详细的明确规定,这大致可归纳为如下四个方面。

1.双方在效忠封君时必须互守忠诚,以尽量减少由于履行封建义务而给对方造成的侵害。条约规定:双方除对各自的封君-国王保持忠诚外,也须维护对对方的忠诚。如果一方须随其封君去攻击另一方,其所带领的骑士不得超过20人,事后应将其所获的任何财产全部归还给对方。如果一方未在15天前公开反对过另一方,则不得以任何理由和机会诱捕对方。

2.相互保护和支援。条约规定:双方都应当善意地保护对方在自己势力范围之中的土地和全部动产。双方的封君和任何下属都不得从其城堡或领地上攻击对方及其下属。双方在摧毁任何人用来攻击一方的城堡时,或在反对一方的任何敌人时,都要相互帮助和支援。

3.停止武力扩张势力范围。条约规定:在欣克利和考文垂之间,欣克利和哈特希尔之间,考文垂和多林顿之间,多林顿和雷彻斯特之间,戈山、基诺尔顿及其附近地区,以及基诺尔顿和贝尔沃伊尔之间,贝尔沃伊尔和奥克汉之间及其附近地区,如果没有双方同意,任何一方都不得私自修建新的城堡。如果有人在这些地区修建城堡,双方要联合互助将其摧毁。

4.双方向林肯主教宣誓守约。若一方违反条约,且又拒绝在对方提出索赔要求后的15天内予以赔偿,那么林肯和彻斯特两主教将对其违约行为予以公正的处罚,两主教将因此而不再充当该条约的担保人[①p]。

在英国中古史上,这可以说是一份仍带有某种封建离心倾向的典型文件,因为它既将国王的政治权威限制在封建宗主权的范围内,又肯定了大贵族在其领地中的私家统治权力和随意私战的权利,这实际上也就是承认了各自封建割据的合理性。然而,即便是这样的一个封建私家盟约,也不应视为一份主张封建政治分裂和独立的文件。在战乱未艾、社会动荡的形势下,它的主旨乃是要缓和大贵族之间的权益冲突和争夺,消除内战中的无政府混乱状态,恢复正常的封建统治秩序。因此,在欲图限制王权侵害大贵族和防止一方利用王权来吞并另一方时,它仍保留了双方对其封君国王的忠诚。在保留领主的开战权利时,它对双方行为的自主性也作了不少限制。同时,它还规定了双方互保和协作的责任,并在双方势力范围的英国中部禁止他人筑堡私战。在中央王权的政治权威严重受挫的情况下,这个封建私家盟约的出现,对于结束封建分裂混战的局面,实现大贵族区域性的政治统一,并由此为王权最高政治权威的恢复和重建,具有重要意义。有史家就指出,正是通过此类“界定和遏止私战”的方法,“国家才逐渐恢复了稳定”[①q];当这两个伯爵为结束争战、稳定秩序而结盟签约时,“一个有力的封建王权的重建就不可避免了”[②q]。亨利二世在1154年即位后能迅速统一王国,与这种大贵族的修好结盟、安抚一方不无联系。而签约的雷彻斯特伯爵罗伯特,也就会理所当然地顺应历史趋势,成为亨利二世的推动国王政治集权的有名宰相。

五

英国封建王权与世俗贵族的密切联系,虽因斯蒂芬王时期王国内战风潮的巨大冲击而倍受损害,但到亨利二世时又得以恢复,并且向广泛多向的全面政治合作关系发展。

亨利二世原是安茹伯爵,1154年斯蒂芬王病故后,他以亨利一世外孙的资格继承王位,建立了安茹王朝。

亨利二世即位后,即将内战中被大贵族侵夺的王室地产收回,让中小贵族复其旧宅故地,对内战中借势获任伯爵的爵位及其合法继承的领地、特权暂予保留。这些举措已显示出他与贵族全面合作的意向。随后,他继承了亨利一世“擢新保旧、恩威并重”的治国方略,并在实施时根据形势需要而有所损益与调整。

依赖包括王族在内的大贵族治国为政,是亨利二世的一项重要政策。为王之初,亨利王重视让王族辅政,其外巡时常由王后埃林诺及王子摄政。以后王渐延揽各阶层的政治精英参预国政,但王族王亲仍是他重用和恩荫的对象。受其扶持,这些人都成为富有显赫的大贵族,拥有大量地产。如格罗斯特伯爵威廉拥有骑士领322个,康沃尔伯爵雷金纳德215个,萨里伯爵哈默利勒140个,奥克汉勃顿领主罗伯特·菲兹·罗伊94个。此外,王以赏赐婚姻的方式,使其子杰弗里获得了拥有188个骑士领的雷奇蒙德伯爵领。这些人多为王之重要朝臣,其中王之叔父雷金纳德是王的资深宠信之顾问。王还以升任教职的方式来拔用其亲属。例如,他让其私生子杰弗里被选为林肯主教,后又封赐地产,使此人拥有骑士领达205个。此人后退出教职,任王之中书令,负责整个王国政府的秘撰事务[③q]。

对与王没有血缘关系的实力雄厚的大贵族,王尤为注重发挥其辅政作用。与亨利一世不同,王不仅让他们充任显要朝臣,也对其授予显赫的具体官职。雷彻斯特伯爵系诺曼元老贵族博蒙特家族的后裔,实力雄厚,拥有255个骑士领,还具有盘根错节的强大家族势力,例如,其兄沃尔伦是拥有74个骑士领的缪兰伯爵,其堂兄威廉是拥有131个骑士领的沃威克伯爵,其女婿威廉是拥有322个骑士领的格罗斯特伯爵,其子和亲友为大贵族的亦不少。此外,此人自幼在亨利一世宫中长大,受过良好的教育,学识渊博,政治经验丰富,且在内战中曾与强大的彻斯特伯爵抗衡与订约。显然,由他来操执相权有利于慑服贵族,推动国王集权。此人任相后,成为王国中权倾朝野的最显赫的人物,王之政令亦因其势而畅行各地,史家认为“他在王廷中的存在是对王国的一种约束力量”[①r]。

在亨利王统治前期,内战时的伯爵或其继任者大多仍暂保有爵位和领地,充任王廷朝臣。从当时一些重要王令中,可以看出大贵族是朝臣的重要组成部分。例如,在1164年颁布的《克拉伦敦宪章》(Constitutions of Clarendon)上署证的,有包括雷彻斯特伯爵罗伯特、康沃尔伯爵雷金纳德在内的9名伯爵,还有2人出身于比哥德、瓦伦大贵族家族,约占此文件署证者23人中的40%。在1177年伦敦王廷会议上颁布的《卡斯提尔--那瓦尔敕令》(Assizeof Castile--Navarre)上署证的15人中,伯爵占了7名,还有1名伯爵之子。1185年在西敏寺颁布的《巴特利牧师会员土地恩准令》(Confirmationof Lands of the Canons of Butley)上署证的6人之中,就有4名伯爵。大贵族朝臣对王国政务的广泛参预,对国王的政治决策发挥重要作用,以至于有史家认为,“亨利二世对他们的依赖远远超过了国王应从封臣那里得到的习惯性的建议和咨询”[②r]。

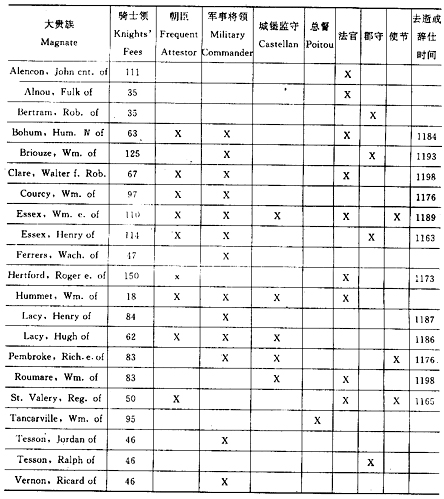

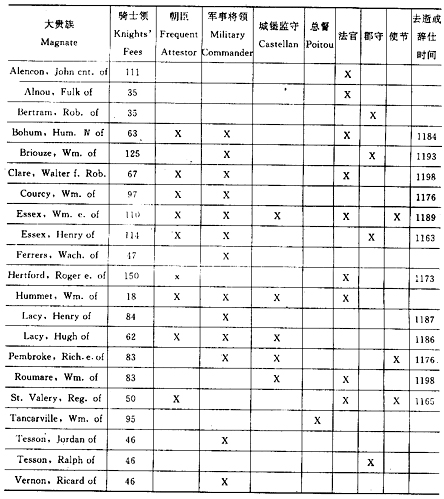

在具体政务上,除了罗伯特伯爵任宰相外,不少大贵族还担任司宫、法官、使节、郡守、城堡要塞镇守、监守等中央和地方的要职,战时则有不少人又任军队将领,其中不少人兼为朝臣。例如,1166年,拥有110个骑士领的埃塞克斯伯爵杰弗里·得·曼德维尔,被任命为安茹朝第一个正式巡回法庭中的两名法官之一,奉旨去巡视各郡。由于他是年又任将军率军征讨威尔士时战死,此法庭活动中断。拥有59个骑士领的索尔兹伯里伯爵帕特里克,既是朝臣,也曾任过将领。康沃尔伯爵雷金纳德身为朝臣,也曾任将领和德汶郡郡守。拥有163个骑士领的萨塞克斯伯爵奥比格尼的威廉朝臣,在1167-1170年期间,为威尔士边境之将领,但仍挤出时间支助王与法王在大陆争战。他也是王之重要使节,曾奉命出使罗马、法国和德意志。拥有60个骑士领的亨利·菲兹·吉罗德,被任命为财务署之司官[③r]。其他大贵族的有关情况,见表3所示[④r]:

表3.亨利二世时部分世俗大贵族的政务活动及其土地占有情况

亨利二世在重用和恩宠贵族的同时,亦宽猛相济,辅之以严厉扼制的措施。即位后,他既让伯爵保有爵位领地并加以擢用,但却不准其继续把持郡政和扩展领地。在此压力下,缪兰伯爵沃尔伦放弃了对伍斯特郡政的控制;诺福克伯爵放弃了对诺福克和苏福克两郡政的支配,其城堡亦为王收回,其欲拥有诺威奇和东盎格里亚地区的要求则为王拒绝。就连宰相雷彻斯特伯爵罗伯特,也被禁止控制赫里福德郡政[①s]。由此,大贵族在内战中控制郡政的局面消失。随着王权的日趋巩固,王推行司法制度改革,渐次剥夺一些大贵族在其领中的经济和司法特权,且尽力以自然减员的和平方式来削减伯爵领,在伯爵死后,不准人继承而让其领消亡。林肯、康沃尔、诺福克等伯爵领就因此在1156、1176年和1177年相继终止。前内战中数量激增的伯爵领不断减少,在1154年有24个,1169年减至16个,到王统治末期,则只剩下12个[①t]。

(责任编辑:admin) |