|

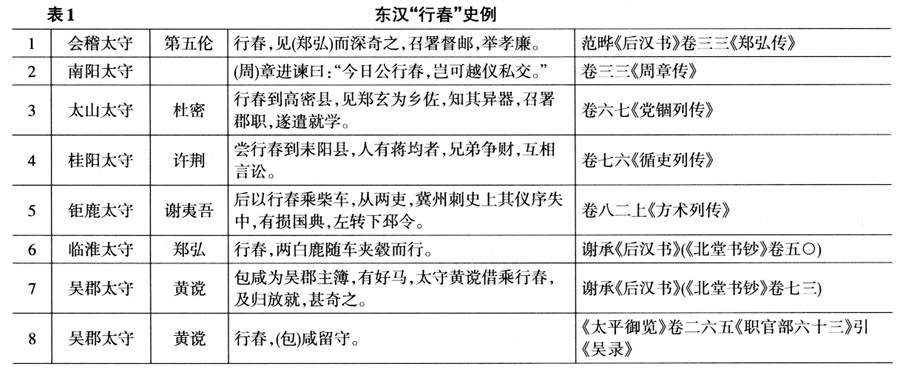

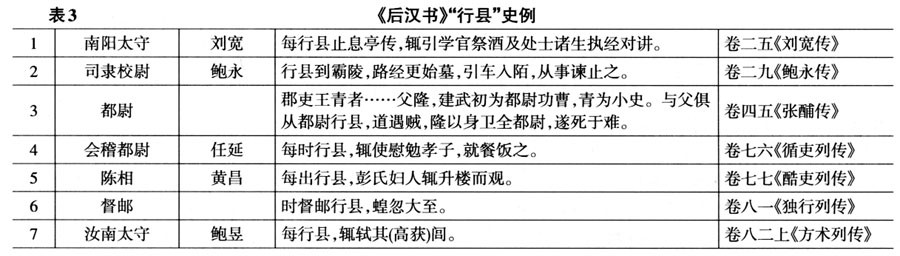

【内容提要】《后汉书》中的“行春”一词,不见于《史》、《汉》等文献。尽管与“行县”仅有一字之差,但二者不宜混为一谈。“行春”固定于春月;“行县”时间则不固定。“行春”以礼仪展示为导向。其间劝农、“班春”等使命,以及郡守的出场方式和行为举止,均旨在强调帝国的时间观念和统治者的神圣权威。“行县”则以履行职责为指归,基本不具有礼制色彩。“行春”的出现,与月令在政治中的影响力抬升密切相关。月令不断向“行春”礼制提供经典依据。然而,由于月令这一理论来源过于理想化,不仅导致“行春”内核空虚,也导致其他根据月令精神设计的制度难以贯彻。 【关 键 词】行春/行县/月令 【作者简介】薛梦潇(女),1986年生,武汉大学历史学院博士研究生。 《后汉书·郑弘传》载:“太守第五伦行春。见(郑弘)而深奇之,召署督邮,举孝廉。”①李贤注“行春”曰:“太守常以春行所主县,劝人农桑,振救乏绝,见《续汉志》也。”② 有意思的是,“行春”一词不见于先秦和《史》、《汉》等汉代典籍。这一从无到有的变化,却并未引起学者的关注。研究者普遍将“行春”等同于《史》、《汉》中经常出现的“行县”。 与“行县”相关的研究,大都致力于制度史梳理,着眼于“行县”职能的归纳分析。③前辈学者严耕望论及郡国守相之职时,便将“行县”与“行春”史事并举④;杨宽亦曾指出,郡守“行县”在春耕之时,故“行县”亦可称为“行春”。⑤近年,侯旭东另辟蹊径,将包括“行县”在内的各级官吏差旅,与传舍的使用联系起来考察,描绘出汉帝国日常统治的一个片断。⑥但他对于“行县”与“行春”的看法,仍无异于严、杨。 在现有成果的基础上,本文拟探讨三个问题:第一,“行县”与“行春”能否等同?第二,较之于“行县”,“行春”有哪些特殊内涵?第三,“行春”一词的产生,有何理论渊源? 一行县、行春和班春 (一)行春和行县 东汉时期的“行春”史例见表1。  表1所见郡守“行春”时的作为,大多关于平冤理讼或举才进贤。据《续汉志》,“进贤劝功,决讼检奸”本是郡守日常职掌,并不限于春季主理。《续汉志》和李贤的注解之所以强调“劝民农桑,振救乏绝”,或许正是由于二者与“春”之间存在着更为明显的时节对应关系。 先秦、秦汉时期的史籍虽不见“行春”一词,但《战国策》中就已有了赵武灵王“行县”的记录。⑦《史记》和《汉书》更不乏“行县”记载(见表2)。  毋庸置疑,“行春”必在春月进行。但所有“行县”史例,除表2第10条《韩延寿传》点明了时间之外,其余均无季节性提示。为便于讨论,兹将该段史料展录于下: 入守左冯翊,满岁称职为真。岁余,不肯出行县。丞掾数白:“宜循行郡中,览观民俗,考长吏治迹。”延寿曰:“县皆有贤令长,督邮分明善恶于外,行县恐无所益,重为烦扰。”丞掾皆以为方春月,可壹出劝耕桑。延寿不得已,行县至高陵。⑧ 韩延寿此行的最终意图,在于“壹出劝耕桑”,这与“行春”的概念相当贴合。众多学者正是根据这段材料,将“行县”与“行春”等同视之。另,悬泉汉简简I0309③:236A云:“神爵二年三月丙午朔甲戌,敦煌太守快、长史布施、丞德谓县郡库:太守行县道,传车被具多敝。”⑨这条材料表明,敦煌太守行县、道的时间,在三月或三月以前,似为“春月行县”又添一例证据。 然而,张家山汉简《奏谳书》有一个反例: 淮阳守行县掾新郪狱,七月乙酉新郪信爰书:求盗甲告曰:从狱史武备盗贼,武以六月壬午出行公粱亭,至今不来,不智(知)在所,求弗得,公粱亭校长丙坐以颂系,毋系牒,弗穷讯。七月甲辰淮阳守偃刻(劾)曰:武出备盗贼而不反(返),其从迹类或杀之,狱告出入廿日弗穷讯,吏莫追求,坐以系者毋系牒,疑有奸诈,其谦(廉)求捕其贼,复(覆)其奸诈及智(知)纵不捕贼者,必尽得,以法论。(简75—78)⑩ 从爰书内容看,狱史武于六月出行,“备盗贼而不返”,实为信所害。淮阳守行县,检查该案件(11),只可能在案发以后。“七月甲辰淮阳守偃劾曰”提示,这次郡守行县的时间在七月。 《奏谳书》的这条记载有力证明,并非所有的“行县”都在春月进行。 在帝国边郡,太守有“行塞”的职能。居延汉简记载:“大守君当以七月行塞,候尉循行,课马齿五岁至十二岁。”(E.P.S4T2:6)(12)从这一个类似“行县”的旁证亦可约略推测,“行县”并无定时。 变化出现在阳朔四年(前21)。春正月,成帝诏曰: 方东作时,其令二千石勉劝农桑,出入阡陌,致劳来之。(13) 成帝之前的文、景、元诸帝都曾数度颁诏劝农,或旨在减免租税,或呼吁避免不急之役(14)。但敦促郡守亲巡阡陌,却是阳朔诏书首倡。杨振红谓自此之后“行春”遂成制度(15),颇有见地。尽管按史籍所载,“行春”一词要到东汉才现身,然《续汉志》所谓“常以春行所主县,劝民农桑”的传统,或肇始于此。 值得注意的是,“行县”并没有因“行春”的出现而销声匿迹(见表3)。  第4条“每时行县”,意味着都尉可能四季皆须行县。而从第6条“蝗忽大至”推论,蝗灾多因夏秋大旱所致,此时督邮行县,可知东汉时期的“行县”亦未必固定于春月。 除时间差别之外,“行县”与“行春”的主体身份也存在不同。具有“行县”资格的官吏,上至诸侯王、郡国守相和都尉,下至督邮,而“行春”却是郡守的专职。 总之,“行春”确是一种“行县”活动,但并非所有的“行县”都能称之为“行春”。“行春”时间的固定性和主体身份的专一性,为“行县”所无。因此,二者不可混作一谈。 (二)行县和班春 “班春”亦常被视作“行县”和“行春”的同义词。(16)该词在《东观汉记》和《后汉书》中各一见,皆系于崔篆一人。史载,崔篆被迫出任建新大尹之后: 三年不行县。门下掾倪敞谏,篆乃强起班春。所至之县,狱犴填满。(17) 何谓“班春”?李贤注以四字:“班布春令。”然则,“春令”又何指呢? 在众多月令文献中,“春令”和“夏令”、“秋令”、“冬令”一起,出现频率很高。尹湾汉简的出土,丰富了我们对西汉时期“春令”的认识。M6所出《集簿》的年代,相当于成帝永始二年至元延三年之间(前15—前10),略早于崔篆的出仕时间。其中“以春令成户”的记载(18),先后得到邢义田和杨振红的充分阐发(19),于兹不赘。 东汉时人对“春令”内容的揭示,显然要比前代具体得多。郎顗条陈便宜四事,第二事即为“王者崇宽大,顺春令,则雷应节,不则发动于冬,当震反潜”(20)。按月令,雷始发声的季节应是仲春二月,若冬雷震震,必是由举止不顾时忌所致。郎顗之言,当以此为据。永平四年(61)春,东平王刘苍为阻止明帝“校猎河内”,力谏皇帝勿“失春令”:“盛春农事,不聚众兴功”(21),这也是月令文句的缀合。 刘苍“少好经书”,郎顗多次奏请“奉顺时气,遵其行令”(22)。他们在奏疏中援引月令,不足为奇。然而,通观月令文献内容,下及庶民群吏,上涉天子诸侯。太守“班春”时,恐怕不会面对着县中吏民将经典通读一过。那么,郡守行县时所颁“春令”,包含哪些内容呢? 拜考古所赐,我们能根据出土材料,对郡守所颁“春令”作一二推测。 敦煌悬泉置《四时月令诏条》,较为完整地保留了西汉末年“春令”的面貌。这部以太皇太后名义颁行各郡的诏令,几乎是《礼记·月令》的节本。其中,《月令》之“春令”经文,被浓缩成20条时禁,兹迻录于下(原注略): 敬授民时,曰扬谷,成趋南亩。禁止伐木。毋擿剿(巢)。毋杀□虫。毋杀孡。毋夭蜚鸟。毋麑。毋卵。毋聚大众。毋筑城郭。瘞骼貍(埋)骴。右孟春月令十一条。 存诸孤。日夜分,雷乃发声,始电,执(蛰)虫咸动,开【户】始□。毋作大事,以防农事。毋□水泽,□陂池、□□。毋焚山林。右中(仲)春月令五条。 脩利隄防。道达沟渎。开通道路,毋有【障塞】。毋弹射蜚(飞)鸟,及张罗、为它巧以捕取之。右季春月令四条。(23) 每条文字之后还缀有注释,不仅便于吏民理解,更增加了具体施行过程中的可操作性。(24) 居延地区也出土了类似简牍。根据一同出土的其他著有年号的简牍来看,以下两条可能作于新莽或建武时期。 (1)敬授民时曰:扬谷,咸趋南……(E.P.T.4·16) (2)开通道路,毋有章处……(E.P.T.65·173)(25) 两条简文与《四时月令诏条》完全一致。除此之外,该地区还出土了三条有明确新莽纪年的月令简,虽与“春令”无关,但同样摘自《月令》经文。(26)由此可见,西汉末年的月令内容来源已十分清晰。无论是西汉朝廷还是新莽政权,其颁布的月令诏条均以传世《月令》为底本进行删节,剔除经文中的五行配置、灾异警示及藉田、明堂等贵族礼仪。可能存在的最显著的区别,体现在由“改正朔”所引起的月政时间配置上。(27)崔篆出仕正值新莽末年(28),他颁发的“春令”,应与《四时月令诏条》出入不大,最多在月政配置上略有调整。 如果行县“班春”已是当时通制,那么“班春”的出现,就要早于“行春”一词。“班春”的成立,不能脱离两大前提:首先,月令要在现实政治中获得明确的理论地位;其次,要确定“春令”的内容。这两大前提的实现,均不会早于元、成之际(详下)。换言之,“班春”是西汉晚期才出现的新使命,而“行县”之制则早在先秦时期就已存在。因此,“行县”与“班春”亦不能等同。 综上,“行春”与“班春”均脱胎于“行县”,但三者差别在于:(1)出现时间不同。“行县”在战国时期即已存在,“班春”传统至晚形成于新莽时期,“行春”一词则成立于东汉。(2)出行时间不同。“行县”时间不固定,“行春”和“班春”则必于春月进行。(3)执行者身份不同。“行县”执行者身份多元,“行春”和“班春”却是郡守专职。因此,不能将三者不加分辩地混通使用。 (责任编辑:admin) |