|

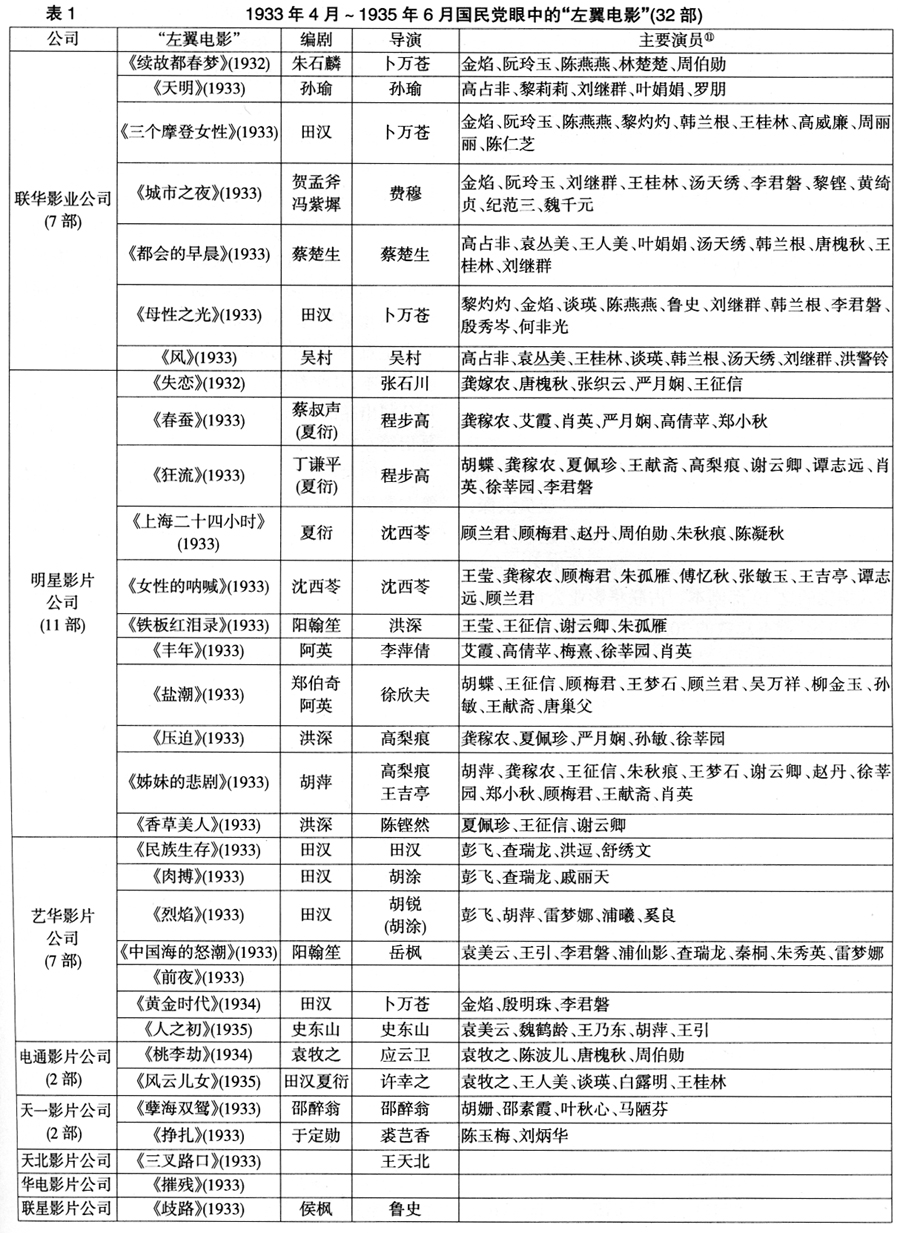

一、“左翼电影”有哪些 既然“左翼电影”是国民党眼中的“左倾色彩影片”、“宣传赤化影片”或“阶级斗争电影”,那么我们便可按图索骥,从国民党眼中的“左倾色彩影片”入手,查检“左翼电影”究竟有哪些。从1933年4月至1935年6月,国民党方面陆续发现了“左倾色彩影片”。1933年4月发生的“浙省密报事件”,是国民党发现“左倾色彩影片”的开端。在国民党浙江省政府主席鲁涤平向行政院提交的呈文中,提及了7部“左倾色彩影片”,它们分别是联华影业公司出品的《天明》(1933,孙瑜编导)、《三个摩登女性》(1933,田汉编剧,卜万苍导演)、《城市之夜》(1933,贺孟斧、冯紫墀改编,费穆编导)、《续故都春梦》(1932,朱石麟编剧,卜万苍导演),以及明星影片公司摄制的《失恋》(1932,张石川导演)、《狂流》(1933,夏衍编剧,程步高导演)和天一影片公司制作的《孽海双鸳》(1933,邵醉翁编导)⑤。随着“浙省密报事件”的出现,“左倾色彩影片”引起了国民党方面的重视。国民党教育、内政部电影检查委员会于10月19日、11月11日禁映了2部被认定为完全意义上的“鼓吹阶级斗争影片”,即华电影片公司的《摧残》(1933)和联星影片公司的《歧路》(1933,侯枫编剧,鲁史导演),并于10~11月份前后修剪了5部蕴含“鼓吹阶级斗争”情节或字幕的影片,它们分别是明星影片公司出品的《压迫》(1933,洪深编剧,高梨痕导演)、《姊妹的悲剧》(1933,胡萍编剧,高梨痕、王吉亭导演)、《铁板红泪录》(1933,阳翰笙编剧,洪深导演),以及天一影片公司制作的《挣扎》(1933,于定勋编剧,裘芑香导演)与天北影片公司摄制的《三叉路口》(1933,王天北导演)⑥。 1933年11月12日,自称“中国电影界/上海影界铲共同志会”⑦的组织发动了“艺华事件”,捣毁艺华影片公司摄影场等处,并散发《宣言》传单,指艺华影片公司为“共产党宣传机关”,是“普罗文化同盟为造成电影界之赤化”的“大本营”,拍摄了《民族生存》(1933,田汉编导)、《肉搏》(1933,田汉编剧,胡涂导演)、《烈焰》(1933,田汉编剧,胡锐导演)、《中国海的怒潮》(1933,阳翰笙编剧,岳枫导演)与《前夜》(1933)等5部“鼓吹阶级斗争之电影片”⑧。1934年1月22日,复有“中国青年铲共大同盟理事会”将其《铲除电影界赤化活动宣言》函寄国民党党政各部门,并公开刊登于上海各大报纸。该《宣言》称明星影片公司的《上海二十四小时》(1933,夏衍编剧,沈西苓导演)、《丰年》(1933,阿英编剧,李萍倩导演)、联华影业公司的《风》(1933,吴村编导)与艺华影片公司的《民族生存》、《肉搏》、《烈焰》、《中国海的怒潮》、《黄金时代》(1934,田汉编剧,卜万苍导演)等正在摄制或已制而未公映的8部影片,以及联华影业公司的《天明》、《三个摩登女性》、《城市之夜》、《母性之光》(1933,田汉编剧,卜万苍导演)与明星影片公司的《狂流》(1933,夏衍编剧,程步高导演)、《女性的呐喊》(1933,沈西苓编导)、《盐潮》(1933,郑伯奇、阿英改编,徐欣夫导演)、《压迫》(1933,洪深编剧,高梨痕导演)、《香草美人》(1933,洪深改编,陈铿然导演)等已经获得准演执照并已公映的9部影片,均属“宣传赤化影片”⑨。 次年,即1935年6月,国民党上海市社会局调查报告又指出了11部“左倾影片”,它们分别是联华影业公司的《三个摩登女性》、《都会的早晨》(1933,蔡楚生编导)、《城市之夜》、明星影片公司的《上海二十四小时》、《春蚕》(1933,夏衍改编,程步高导演)、《黄金谷》(《丰年》)与艺华影片公司的《中国海的怒潮》、《民族生存》、《人之初》(1935,史东山编导),以及电通影片公司的《桃李劫》(1934,袁牧之编剧,应云卫导演)、《风云儿女》(1935,田汉编剧,夏衍改编,许幸之导演)⑩。其中《都会的早晨》、《春蚕》、《人之初》、《桃李劫》、《风云儿女》等5部电影属于上海市社会局新发现的“左倾影片”,其余6部在此前已被指出过。根据以上“左倾色彩影片”或“宣传赤化影片”的名单,现制成表1如下:  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |