|

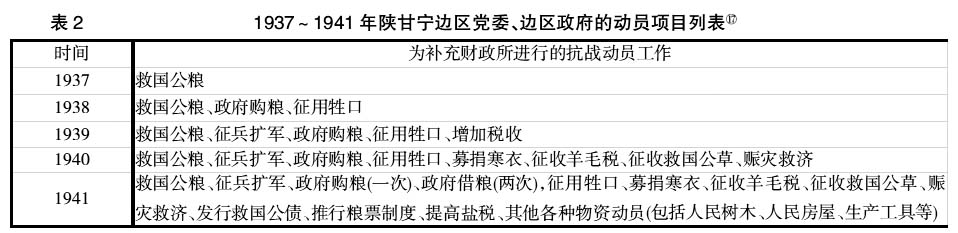

二、1939~1940:在“仁政”与“赤字”之间 1939年,陕甘宁地区屡屡发生自然灾害,多个地区粮食歉收;与此同时,抗战进入相持阶段,日本人对敌后根据地开始进行疯狂扫荡。正在内外交困之时,国民党的“防共”、“限共”政策使边区财政锐减,一方面国民政府开始限制发放八路军、新四军军饷,政府拨款在边区财政中的比例从1939年的89.66%下降到1940年的73.54%(12),皖南事变之后则完全中断;另一方面,海外华侨及后方进步人士的捐款也被停止汇兑,致使边区经济突然紧张。为了弥补财政缺口,救国公粮的增收迫在眉睫,但“军需”与“民用”的两端压力,却让边区党委和政府感到十分棘手。 相对之前1万石的任务,1939年5万石的征粮计划可算是“陡然”增加;而1940年再次上升为9万石,可知边区财政捉襟见肘。然而,这已经是一压再压的数字了。毛泽东更曾将其批评为片面的“仁政”(13),因为无论是生硬地提高任务,还是一味地压缩数字,都不是解决问题的根本办法。为了走出经济困局,1939年春陕甘宁边区开始了全民参与的“大生产运动”。当时的“大生产”是全方位的,包括农业、畜牧业、手工业、军事工业等等,但“扩大耕地面积”被看作是重中之重。要实现“生产自给”的艰难目标,除了依托边区的200万群众,更重要的是调动党、政、军、学校和群众团体这原本5万“公家人”的力量。李富春曾在1939年2月的延安生产动员大会上讲:“大家都是自觉的志愿的为革命而奋斗的,在这五万人中每一个成员都理解他自己参加生产运动的必要和重要。”(14)苦战一年之后,边区各级机关几乎都很好地完成了开荒任务:中央一级完成95.7%,后方军事机关完成123%,边区一级完成119%,区县乡一级完成了111%,合计开荒超过16万亩(15)。的确,如下表所示,“大生产运动”颇有成效。至1940年,耕地面积比1937年新增了312万亩,增长36%,并带动粮食增产41万石,同比也增长36%;然而,对于边区所面临的财政赤字,这依然是杯水车薪。对于征粮,最明显的是超额比例大幅下降,从原先的50%左右陡然下降至4.5%、8.2%,这反映出“富户”的缴粮能力亦大不如前;与此同时,每亩负担不降反升,从0.16升提高至0.52升和0.83升,比起1937年,人民的缴粮压力加重了3倍,甚至5倍。  “民用”尚未缓解,“军需”不降反升,国共摩擦让边区财政进一步恶化。边区动员已不再局限于征粮、购粮,而是从1939年开始出现全方位、多样化的态势。笔者根据史料对这几年的动员项目进行了统计,从下表可知,1939年之后各式动员名目繁多、不断加码,仅粮食一项,就有“征粮、购粮、借粮”三种形式。其中,“政府购粮”是以稍低于市场价进行的,而“政府借粮”是要到来年才能支付本息(通常以实物形式进行偿还或者直接减扣第二年的应缴“救国公粮”数额),这些对群众来说都是沉重的负担。除此以外,每到秋收之后,公粮、公草、寒衣、羊毛及征兵的工作几乎同时展开,无论对于征粮的干部还是缴粮的群众,都是压力最大的时候。虽然动员文件中都反复强调“不可摊派、不可强制”,要通过宣传使群众“自动缴纳”,但我们可以想象,在政府频繁动员与农民生活困苦的两极矛盾中,很难避免“强征”的出现。  多种因素汇集在一起,使得接下来的征粮工作变得非常艰难,群众的种种不满集中在征粮问题上一起爆发。就在1939年冬,征粮工作还在收尾阶段,出现了性质恶劣的“环县哗变”。1940年1月1日,惯匪赵老五(自称国民党党员)率匪徒300余人突袭环县县政府,抢粮杀干部;并另有其同伙刘谦自称为“甘肃省政府所委任之环县县长”(即国民政府所委派的县长),要建立新政权、摧毁抗日政权。在激烈对抗中,多名征粮干部惨死(18)。此事一发,边区党委和政府都非常重视,布置彻查。起初几个月的调查,均称该事件为偶发事件,只因赵老五穷凶极恶,一惯作乱;直到半年之后,专案调查团才解开重重谜团,令真相大白——其实,这并非一般的匪乱,而是性质严重的“哗变”,当时有900多名自卫军叛变,内有235名党员,其中耿湾区四乡支书领导叛变,甚至还有多名群众为其掩护。党员、干部、群众、自卫军集体“哗变”并不多见,矛盾严重可见一斑。在1940年5月和7月的两份汇报材料中,调查团总结了环县事件的两方面原因:从客观上讲,赵老五等人利用当地干部工作主观的弱点,向群众大力宣传反动口号,如:“你们说边区不派款、不收税、不抽丁,现在为什么都出来了?这不是欺骗老百姓吗?”(19)但是“我们不抢群众、不杀老百姓,光杀、抢八路军干部”(20)。因此,群众还在某些时候掩护匪兵,导致“赵匪来了,连一个群众也老早不给我们送信”(21)。但从主观上讲,环县在动员工作中的确存在严重的官僚主义作风。如环县宣传部长田丰年在开征粮扩兵的群众会上说:“今天我给谁估计一石,就要出一石,如果谁不出,我就要加倍征收,再不出,二鬼抽筋(就是拷吊)。”(22)还有多名干部工作懒散、行为腐败,救国公粮的账目极其混乱,“群众认为革命变化了”(23)。另外,报告还称,这并不是群众因反对征粮扩兵发生的第一次暴乱,基层干部也向上反映了群众的不满,但领导“竟然没有讨论,还继续下了一道通知:‘立即提早完成’、‘这是造谣哩’”(24),才造成后来庆环地区四个区、十几个乡的叛变。由于动员频仍,群众普遍对政府失去信任,群众称合作社叫“剥削社”,因为政府派的6次股金全部贪污,群众未分到一分红利;群众称机关生产叫“群众做”,因为干部自己不种地,公家的公地还要群众干(25)。 (责任编辑:admin) |