|

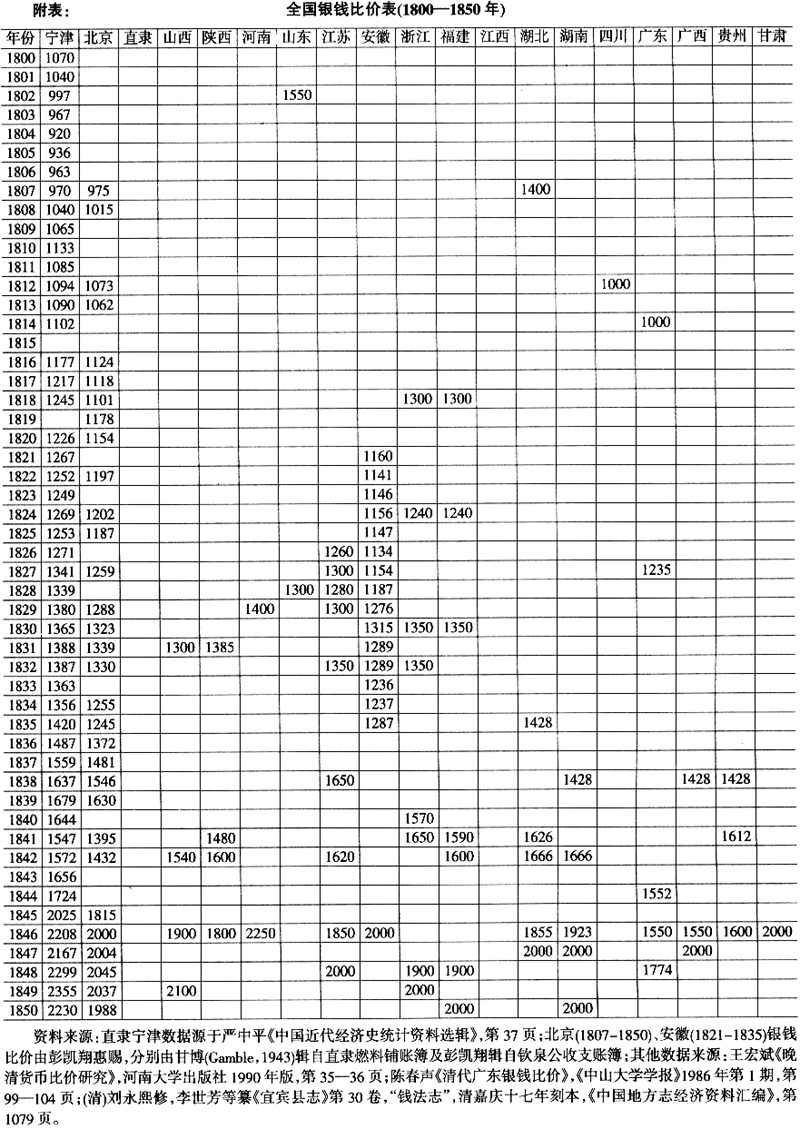

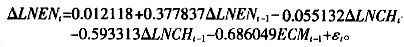

六、结论 通过上文的数据分析可以得出以下结论:19世纪上半叶世界白银购买力的上升在白银流动的末端——中国开始较早(LNCH是LNEN的格兰杰原因),中国白银购买力的上升与世界其他国家白银购买力的上升高度相关,19世纪上半叶的银贵是全球普遍现象,不是单独在中国发生的事件。 从直隶宁津数据分析可知,这一时期银钱比价的上涨与白银购买力的上升是密切相关的。1801-1845年间两序列相关系数达0.95,属于高度正相关(45),并且误差修正项系数为-0.884529,说明两个序列在短期内偏离长期稳定趋势后有很强的回调力量。而这一时期钱计物价在较小的范围内变动,白银购买力的上升是世界白银购买力上升的区域表现,因此19世纪上半叶银钱比价上涨的长期变动原因是银贵,而非钱贱。(46)政府收支以银计算,在白银购买力上升时,由于清政府的腐败及政府支出的刚性,政府并未节减开支(47),从而导致民众税收负担加重,引发社会经济危机。(48)  注释: ①早在嘉道之际,包世臣、黄中模、黄爵滋、许乃济、冯桂芬等学者、官员即提出,当时银贵钱贱是由于鸦片走私、白银外流造成的,清政府也出台了一些相应的对策,其最终措施是林则徐在广州禁烟。翦伯赞、胡绳认同这一说法。见翦伯赞《中国史纲要》(增订本)下,北京大学出版社2006年版,第606页;胡绳:《从鸦片战争到五四运动》,人民出版社1981年版,第27—28页。吴承明认为“嘉道的银贵和市场不景气,鸦片走私和白银外流当然是个重要原因,但也往往被夸大了。”(《18与19世纪上叶的中国市场》,《中国的现代化:市场与社会》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第287页)彭泽益认为“鸦片战争后,中国货币流通中发生的银贵钱贱问题,是由白银大量外溢直接所引起”。(《鸦片战争十年间银贵钱贱波动下的中国经济与阶级关系》,《十九世纪后半期的中国财政与经济》,人民出版社1983年版,第24页)叶世昌认为白银外流造成三方面的后果,即引发货币危机、加重财政困难、加剧阶级矛盾。(《中国金融通史》第1卷(先秦至清鸦片战争时期),中国金融出版社2002年版,第513—518页) ②针对这些现象,清政府在乾隆后期及嘉道年间采取了停铸制钱,收买小钱,打击私铸私运小钱,扩大政府支出中制钱的比重等措施。参见中国人民银行总行参事室金融史料组编《中国近代货币史资料》第1辑,第一章“鸦片战争前后中国封建货币制度的动摇”,中华书局1964年版。有关银贵钱贱的研究可见彭信威《中国货币史》,上海人民出版社2007年版;杨端六《清代货币金融史稿》,武汉大学出版社2007年版;汤象龙《道光时期的银贵问题》,《社会科学杂志》1930年第3期,以及王德泰、林满红等学者的论文。 ③林满红将当时中国的白银外流放在世界金银减产的环境中进行了研究,提出19世纪六七十年代更多的鸦片及棉丝品输入的同时伴随的是白银内流,否认鸦片输入是19世纪上半叶白银外流的原因。见林满红《中国的白银外流与世界金银减产(1814-1850)》,吴健雄主编:《中国海洋发展史论文集》(4),台北,中研院中山人文社会科学研究所1991年版。 ④戴建兵:《白银与近代中国经济(1890-1935)》,复旦大学出版社2005年版,第20页。 ⑤黄印辑:《锡金识小录》第1卷,“备参上·交易银钱”,清乾隆十七年辑,光绪二十二年木活字本,戴鞍钢、黄苇主编:《中国地方志经济资料汇编》,汉语大词典出版社1999年版,第1069页。 ⑥吴承明:《中国的现代化:市场与社会》,第251页。 ⑦张家骧:《中华币制史》第2编,北京民国大学出版部1925年版,第98页。 ⑧胡为和等修,高树敏等纂:《三续高邮州志》第1卷,“食货志·钱币”,1922年刻本,《中国地方志经济资料汇编》,第1069页。 ⑨焦忠祖等修,庞友兰等纂:《阜宁县新志》第5卷,“财政志·钱币”,1934年铅印本,《中国地方志经济资料汇编》,第1069页。 ⑩郑丰稔纂:《龙岩县志》第17卷,“实业志·附币志考”,1945年铅印本,《中国地方志经济资料汇编》,第1071页。 (11)银贵钱贱引发的种种社会经济问题,主要是其造成了国民收入再分配的变化,影响对象主要是政府财政收支相关各方,即财政收支中使用银两的政府、官员及使用制钱的百姓的利益变化。商人固然在经营中受到银钱比价变动的影响,但由于钱计物价的稳定,银钱比价变动对商业的扰动不应是构成商业萧条的主要因素,对商人影响最显著的是银钱比价上升后增加的政府税收、盘剥及由此而减少了的民众购买力。财政收入以银两为计量单位,而银计物价在嘉道年间大幅下降,这相当于增加了2倍的纳税负担。私钱影响的是交易秩序,仅私铸私贩者获得一些利益,对普通民众的收入分配的影响不大。 (12)袁为鹏、马德斌:《商业账簿与经济史研究——以统泰升号商业账簿为中心(1798-1850)》,《中国经济史研究》2010年第2期,第50—60页。 (13)彭作桢等修,刘玉田等纂:《完县新志》第7卷,“食货·第五”,1934年铅印本,《中国地方志经济资料汇编》,第1049—1050页。该志记载:“清道光、咸丰以前,银块每两不过兑京钱二吊有奇。至同治初,始涨成二吊六、七百文。”与道光年间银钱比价剧烈变动的通常说法不一致。 (14)郑友揆曾根据皖南屯溪市资料整理了1761-1864年银钱比价,与宁津县的银钱比价变动趋势一致,但两者银钱比价的数值不同,应该是两地货币制度差异造成的。郑友揆:《十九世纪后期银价钱价的变动与我国物价及对外贸易的关系》,《中国经济史研究》1986年第2期,第1—27页。 (15)戴建兵:《白银与近代中国经济(1890-1935)》,第20页。 (16)吴承明:《18与19世纪上叶的中国市场》,《中国的现代化:市场与社会》,第248—269页。书中田价数据多根据卖田契,粮价根据粮价折、账簿、家谱等,布价根据《中国经济年鉴》1934年版,丝价辑自《东印度公司对华贸易编年史(1635-1834年)》。物价数据除吴承明自己整理外,还引用了赵冈、陈铿、张正明、陶富海、彭信威、王业键、陈春声、全汉升等人数据。此外对清代物价的研究还有[日]岸本美绪著,刘迪瑞译《清代中国的物价与经济波动》,社会科学文献出版社2010年版;彭凯翔:《清代以来的粮价——历史学的解释与再解释》,上海人民出版社2006年版。 (17)王业键:《清代粮价资料库》,http://140.109.152.38。所示数据除以100后单位为两/石。 (18)中国社会科学院经济研究所编:《清道光至宣统间粮价表》第1—23册,广西师范大学出版社2007年版。 (19)Yeh-Chien Wang, "Secular Trends of Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638-1935," in Thomas G. Rawski and Lillian M. Li(eds.), Chinese History in Economic Perspective(University of California Press, 1992), pp. 35—68.陈春声:《市场机制与社会变迁——18世纪广东米价分析》,中山大学出版社1992年版。E. P. Wilkinson, Studies in Chinese Price History(New York: Garland Pub, 1980). (20)严中平:《中国近代经济史统计资料选辑》,科学出版社1955年版,第37—38页。 (21)彭凯翔:《清代以来的粮价:历史学的解释与再解释》,第16—31页。关于数据的代表性,彭凯翔只是对彭信威在1950年代整理的米价与王业健1992年整理的苏州米价进行了代表性分析,未对雨雪(水)粮价折进行全面研究,数据量较少。《清代粮价资料库》中有比较全面的数据,可以较好探讨数据的代表性问题。数据的代表性需从两方面考虑,一方面是地区的代表性,一方面是商品种类的代表性。《清代粮价资料库》有全国各省各府州的多种粮价数据,在地区范围方面,具有广泛的代表性。但其数据仅限于粮价,商品种类较少,对白银购买力,即社会整体价格水平的反映缺乏代表性。直隶宁津账簿数据包括各类商品价格,符合商品种类代表性的要求,但在地区代表性方面有欠缺。因此本文对这两种数据进行相关分析,以弥补两种数据各自的缺陷。 (22)各省粮价序列有间断,本文取其上下两年平均值,如山东、陕西、广西1815年,山西1814年,福建1807年,安徽1804、1815年。 (23)相关系数|r|>0.95表示两变量存在显著相关,|r|≥0.8表示高度相关,0.5≤|r|<0.8表示中度相关,0.3≤|r|<0.5表示低度相关,|r|<0.3表示关系极弱,视为不相关。 (24)取各省主要粮食价格指数的平均值为其粮价指数。 (25)吴承明:《18与19世纪上叶的中国市场》,《中国的现代化:市场与社会》,第248—269页。为了更准确地说明当时物价变动问题,根据王业键《清代粮价资料库》中山东、江苏、湖北三省粮价计算得出三省粮价指数(1867-1911年)与中国进出口货趸售价格指数(1867-1911年)的相关系数高达0.94,自然灾害(1830年代初及1870年代的丁戊奇荒)、太平天国起义后赋税政策变动等因素对粮价的短期影响都有清楚的表现。三省粮价与英国银计物价(1800-1911年)的变动趋势也是相似的,二者的相关系数达到0.77。晚清粮价的变动除了受到自然灾害、赋税政策变动等因素的短期影响,长期变动更多地受到银价变动的影响。 (26)彭信威:《中国货币史》,第632页。 (27)陈春声、刘志伟:《贡赋、市场与物质生活——试论十八世纪美洲白银输入与中国社会变迁之关系》,《清华大学学报》2010年第5期,第65—81页。 (28)林满红:《中国的白银外流与世界金银减产(1814-1850)》,吴健雄主编:《中国海洋发展史论文集》(4),第21页。 (29)林满红:《中国的白银外流与世界金银减产(1814-1850)》,吴健雄主编:《中国海洋发展史论文集》(4),第22页。 (30)当然物价水平的下降受到多种因素的影响,如欧洲战争的结束及工业化带来的效率提高和成本下降,但19世纪上半叶持续几十年的金银减产应该是物价水平下降的主要因素。 (31)英国和美国的白银购买力数据也可根据《帕尔格雷夫世界历史统计》计算得出,其结果与Silver:The Restless Metal中结果一致。《帕尔格雷夫世界历史统计》中1800-1850年间消费物价指数数据量较少,而同期的批发物价指数完整,因此本文采用其批发物价指数。英国批发物价指数与消费物价指数在1800-1850年间的相关系数达0.97,属高度相关,反映了在长时期内二者具有相同的变动趋势。本文中代表中国物价的直隶宁津物价指数属于零售物价指数,而清代粮价折记载的数据“应为产地价格或批发价格”[王业键:《清代的粮价陈报制度》,《清代经济史论文集》(2),台北,稻乡出版社2003年版,第21页],两者在长期内也有较强的相关性。 (32)Asiya Siddiqi, "Money and Prices in the Earlier Stages of Empire: India and Britain 1760-1840," The Indian Economic Social History Review, Vol. 18, No. 3—4(1981),pp. 231—262. (33)英国“1770年-1820年间棉纺织业的机械化使总劳动生产率提高了100—200倍,棉线的实际价格降低到以前水平的1/15”,[英]彼得·马赛厄斯、悉尼·波拉德主编,王宏伟等译:《剑桥欧洲经济史》第8卷(工业经济:经济政策和社会政策的发展),经济科学出版社2004年版,第94页。 (34)马克思说:“从1818年到1836年,大不列颠向印度输出的棉纱增长的比例是1:5200。在1824年,输入印度的英国细棉布不过100万码,而到1837年就超过了6400万码。”卡尔·马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯全集》第9卷,人民出版社1961年版,第147页。 (35)[加]蒙代尔著,向松祚译:《蒙代尔经济学文集》第4卷(宏观经济学与国际货币史),中国金融出版社2003年版,第117页。 (36)彭信威:《中国货币史》,“18世纪中外金银比价对照表”,第648页。又郑光祖《一斑录》(杂述六·金价)中记载“余于(乾隆)五十五年至滇省时,黄金一两换白银十五两,数年无甚更改。时江南亦略相等,又闻西洋各国时黄金一两换白银十六两。”说明当时中国国内金银比价相差不大。 (37)这一时期,日本与世界经济联系较弱,金银比价与外界相差较大。“日本经济与世界的隔离程度也可以用金银比价来显示,1850年前后日本的金银比价相差8倍,西方则是16﹕1”,见彼得·马赛厄斯、悉尼·波拉德主编《剑桥欧洲经济史》第8卷,第142页。日本19世纪上半叶白银购买力没有上升,是日本锁国政策的表现。日本物价数据见三井文库编《近世后期における主要物価の動態》,东京大学出版会1989年版。 (38)欧美4国白银购买力指数由各国批发物价除以金银比价(或白银价格)得出,中国宁津白银购买力指数由当地钱计物价除以银钱比价得出。宁津物价属于零售物价。在长时期内,同一地区的批发物价与零售物价应该有相似的变动趋势。 (39)曹永福:《格兰杰因果性检验评述》,《数量经济技术经济研究》2006年第1期。 (40)格兰杰因果关系检验的前提为序列是平稳的,如果序列是非平稳的则必须是协整的,而协整的前提是两个序列必须是同阶单整的。对中、英两国白银购买力序列取自然对数,得到LNCH和LNEN两个序列,采用Eviews 5.0软件处理,在ADF检验(单位根检验)中,对两个序列进行一阶差分,ΔLNCH、ΔLNEN的ADF值均小于1%,即LNCH、LNEN是一阶单整序列。协整检验采用E-G两步法,回归方程的残差序列不存在单位根,是平稳序列,LNCH和LNEN之间存在协整关系,即中英两国白银购买力存在长期的均衡关系。建立误差修正模型方程为:  误差修正模型中误差项的系数反映了序列对偏离长期均衡的调整力度,模型中该系数为-0.686049,是显著的,负值表明模型符合反向误差修正机制。当短期波动偏离长期均衡时,将以68.60%的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。中英两国白银购买力变动都是世界白银产量等因素作用的结果,本文格兰杰检验的目的是确定二者变动的先后顺序,协整检验中的回归方程不具实际意义。 (41)彭信威:《中国货币史》,第609页。 (42)直隶宁津账簿中价格数据以制钱表示,其银计物价通过以制钱表示的价格与银钱比价计算得出。计算得出的银计物价与粮价单中以银表示的粮价有着较强的相关性,这也说明当时虽然不同商品使用不同的货币计价,但应该不存在较大的套利空间,使用银钱比价来换算钱计物价与银计物价是可行的。 (43)银钱比价和白银购买力两个序列分别取自然对数得到LNBJ和LNY,进行单位根检验,在1%的显著水平下,检验结果表明LNBJ和LNY均存在单位根,一阶差分后得到的序列ΔLNBJ和ΔLNY都不存在单位根。LNBJ和LNY均为一阶单整序列。钱购买力序列取对数后的序列LNQ是平稳序列。采用E-G两步法进行协整检验,对LNBJ和LNY进行回归,对回归方程的残差进行单位根检验,在1%的显著水平下,方程的残差序列不存在单位根,是平衡序列。因此,LNBJ和LNY之间存在协整关系,即宁津白银购买力与银钱比价存在长期的均衡关系。构建LNY与LNBJ之间误差修正模型,误差修正模型方程为:  误差修正模型中误差项的系数反映了序列对偏离长期均衡的调整力度,模型中该系数为-0.884529,是显著的,负值表明模型符合反向误差修正机制。当两个序列短期波动偏离长期均衡时,将以88.45%的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。 (44)银钱比价变动的主要原因是白银购买力的变动,但数据分析的结果显示银钱比价的变动对白银购买力的变动有预测性,即银钱比价的变动先于银计物价的变动,这是由于白银购买力的变动最先表现为银钱比价的变动。因此在协整检验中构建的回归方程以银钱比价为解释变量,以银购买力为被解释变量,这与通常理论叙述的因果关系相反,而与数据分析中格兰杰因果相符。 (45)“乾隆五十三年(1789)以后广东用银两表示的米价有下跌趋势,这大概与当时银价上涨,钱价下降的变化有关。”陈春声:《市场机制与社会变迁——18世纪广东米价分析》,第171页。 (46)当时政府针对钱贱在制钱领域采取的众多对应措施,并没有起到多少作用,这也从另一个方面说明当时银钱比价的变动不是由制钱方面的因素引起的。19世纪后半叶银钱比价回落,当时银购买力变动不大,其主要原因应是铜价上涨,对此将另文探讨。 (47)御史李维翰于道光三十年在“地丁折钱十年间几增加一倍浮收”折中提到,“即以山东一省而论,州县征纳钱粮,相沿皆以钱折交。道光初年,交制钱一千七八百文,即作完银一两;自十八年至今,已交至二千八九百文矣。十余年间,多增几至一倍……河工每岁修防,发解帑金,动盈巨万,就现在银价计之,每银千两较前已多易制钱八九百串,有盈无绌,经费正可由此节省,无如在工之员,藉报险为开销张本,以冒支为浮华地步,纨绔挥霍,工所呼为酒地花天,万两工料,到堤不过二三千,此固彰彰在人耳目也。”《中国近代货币史资料》第1辑,第32—33页。政府官员的薪水、铸钱所用滇铜洋铜购买、兵饷发放并没有因为银贵而减少开支。嘉道年间滇铜的生产没有引起官员的太多讨论,可能是滇铜生产的利润在银贵环境下有所改善。 (48)参见王业键《十九世纪前期物价下落与太平天国革命》,《清代经济史论文集》(2),第251—287页;习永凯:《白银购买力波动影响清末财政》,《中国社会科学报》2012年3月14日,A06版。 (责任编辑:admin) |