牛玲玲 贺金瑞:传统游牧社会治理体系研究——来自鄂托克的阐释(2)

http://www.newdu.com 2025/07/06 10:07:54 《北方民族大学学报:哲 牛玲玲 贺金瑞 参加讨论

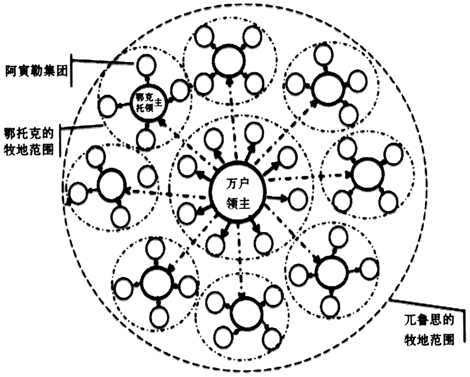

二、游牧民族团体生存的社会组织形式 团体生存形式是理解游牧社会运行机制的前提和基础,一切道德观念、宗教、社会行为规范等都是基于这一团体结构产生的。鄂托克即是传统游牧社会的典型团体之一。 1.团体是游牧社会生活的前提。与安居乡里、自给自足的农耕社会不同,游牧社会是一种经济上不确定性较强的不能自足的社会。草原上逐水草而居的人们只有结成团体才能抵抗风险,统筹人—草—畜之间的平衡。古代长城以北,草原上人们的生活境况在长春真人丘处机的诗中可见一斑:“地无木植唯荒草,天产丘陵没大山。五谷不成资乳酪,皮裘毡帐亦开颜。如何造物开天地,到此令人放马牛”[9](17)。直到清末,塞外仍是此番景象。吴禄贞在《东四盟蒙古纪实》中写道:“四月始解冻,八月即飞雪,则绝无农业,纯以牧业为生矣……地气寒冷,全恃日力,入冬水井亦冻,春间尚以雪充饮料,取水之难,概可想见。”[10](7~8)可见,游牧社会生存艰难,经济无法自足。而人们之所以“开颜”,是因为他们克服了生存困境。由于受自然环境及经济因素的制约,草原上的人们需要结成团体才能生存。在传统游牧社会中,户与户结成环型居住,长老或领主居住在环形中央,以便领导各户抵御野兽,应对异族袭击。 从政治方面来看,游牧社会对草畜资源的调配仍需以团体为单位统筹协调。一定面积的牧场承载一定数量的牲畜,养活相应规模的人口,这是游牧经济可持续发展的基本原理[11](215-216)。换言之,只有保持牧场承载量、牲畜数量和人口规模三要素之间的平衡,游牧生活才能维持下去。正是由于人口、牲畜数目的扩张与水草资源的有限性之间的矛盾,游牧民族不得不进行有组织的远距离游牧,以此实现水草资源的时空调配。“蒙古游牧民为了给牲畜寻找牧场,不得不每年好几次从一个地方移牧到另一个地方,移牧的距离视牧场的条件和畜群的大小为转移。”[1](58~59)然而,这种游牧远非田园牧歌般随心所欲的游荡,自古游牧活动就有着严格的规范。面对人口繁衍、自然灾害、牲畜死亡,以及牧场水草资源状况等不确定因素,人们必须加入一定的团体,在团体的规划下,在一定范围内沿着一定的路线进行游牧。自15世纪初开始,牧民逐渐在自己所属区域的“分地”(鄂托克)内定期轮回游牧。清在蒙古编旗设佐,游牧边界更为明确且固定,这种状况一直持续到近代。正是以各级社会团体为支撑,游牧社会才出现了明人郑晓所描述的井然秩序,“诸虏虽逐水草,迁徙不定,然营部皆有分地,不相乱”[12](426~427)。 2.游牧民族的社会组织形态。费孝通先生用“捆柴”比喻团体格局,“西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也都可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的。在社会,这些单位就是团体”[13](24)。就游牧社会而言,具体的“把”“扎”“捆”及其联结的纽带又有具体的指向。 传统游牧社会是经济组织和社会组织一体化的社会。古列延、阿寅勒和鄂托克既是三种游牧方式,也是三种社会组织①。选择哪一种经济社会组织形式,是由具体的经济和政治状况决定的。一般拥有牲畜较多的富户选择阿寅勒形式比较方便,但是这种小集体放牧大量牲畜的方式,只有在社会秩序安定的条件下才有可能实现。11~12世纪,人们采用古列延和阿寅勒并存的方式游牧。成吉思汗统一蒙古后,政治环境相对安定,阿寅勒成为主要游牧方式。诸部落被重新划分成千户和万户,生产生活事宜由千户长管领,“每一首领,根据他辖下人数的多少,便知他的牧场的界限,并知道在冬、夏、春、秋四季到哪里去放牧他的牛、羊”[14](112)。元代虽在蒙古设陕西、岭北、辽阳三个行省,然而并未具体施行,在游牧社会真正起作用的仍是千户和爱马克。1388年,蒙古皇帝脱古思帖木儿被杀,自此,各部各自为政,只有在战争和围猎等重大事项中,才和象征整个蒙古的汗发生联系。如明翁万达描述的,“近年枝(鄂托克)分类聚,日以强盛,画地为牧,各相雄长,空名仅相联属,事权特为携贰”[15](224)。游牧经济大为衰落,非近亲血族构成的大规模屯营再度兴起。除汗和诸王爱马克外,许多北徙的官吏也掌握着大量属众,形成地域性组织鄂托克[16](117。北元社会呈现如图1所示的团体格局。  图1:北元时期游牧社会组织结构图② 达延汗重新统一蒙古分封诸子,鄂托克作为社会组织被保留下来。清初在蒙古设旗,鄂托克亦作为最基本的社会细胞被吸收进旗佐制度中。自此至清末甚至民国时期,鄂托克作为蒙古游牧社会的基本单元,成为真正支撑游牧社会的基本组织。每个蒙古人必须属于某个鄂托克,通过鄂托克加入具有各种社会经济联系的一定集体中去[1](207),如分配草场、规划游牧路线、传达法典、属众教化、祭祀敖包及那达慕等活动,一般都是以鄂托克为单位来完成。 在鄂托克内,血缘仍是首要的社会纽带。对蒙古游牧社会而言,最重要的血缘纽带是黄金血缘。达延汗通过分封异性氏族给诸子的方式,将黄金血缘注入各社会团体之中,从而强化了黄金家族的权威,也巩固了社会关系。其后,蒙古腹地各鄂托克首领均为黄金家族成员所占有,甚至有清一代各旗的王公、台吉也多由黄金子嗣担任[17](160~161)。此外,卫拉特各汗国情况较为特殊,各鄂托克领主虽不属黄金集团,但各鄂托克、昂吉首领均系同宗。“鄂托克皆由大台吉主之,亦称汗。余小台吉皆汗之宗属为之,其臣下谓之宰桑。”[18](16)鄂托克虽是以地域为基础的联合体,但其内部并未完全脱离血缘的继替。直到清末,组成鄂托克的各氏族仍保持着就近游牧的传统。这种分布格局表明,地缘是血缘的投影,地域上的靠近是血缘相近的反映。 (责任编辑:admin) |