好太王碑原石拓本的新发现及其研究(3)

|

各纸之间的连接有两种情形:一种是自然粘连。从拓本上看,上纸的时候一般是下张纸的上纸边压住上张纸的下纸边,毛头纸纤维较长,经湿拓,两张纸相重处的纤维自然就粘连在一起。另一种是用浆糊粘接,即未能自然粘连的地方则用浆糊粘接。

(三)着墨状况:该拓本为淡墨拓,着色浅淡,呈灰黑色。由于碑面石齿和气孔的缘故,拓本上布满大小不等的石花和墨斑。4幅拓本上均未发现有填墨痕迹。同其他拓本一样,由于碑石长年风化,碑面文字有不同程度的损坏,其中第1、3幅的文字甚为模糊,第2、4幅的文字比较清晰。

(四)拓制过程:一般拓本的拓制过程大致可分为上纸、着墨、揭纸三个步骤。好太王碑比较高大,在拓制时必须先架设工作的支架,即所谓脚手架。拓一段移动一次。这样,拓制一面的碑文,上述捶拓步骤需要重复数次。用许多小纸拼接而成的王氏藏本是怎样拓制的,我们根据该拓本各纸之间的叠压关系可以推测出其具体的制作过程。同水谷拓本等其它原石拓本一样,王氏藏本在捶拓过程中也是把碑面分为上、中、下三大截。即第1-4段(大约1-16字格)为上截;第5-8段(大约17-32字格)为中截;第9-11段(大约33-41字格)为下截,然后分别拓出。其实这样分截并不具有任何特殊的意义,只是为了便于拓工利用脚手架进行捶拓。以每大截为单位,上纸的顺序是从左上角开始,或从左至右,或从上至下依次上纸。捶拓后揭纸时,大概是待两截纸交接处的纸面着墨拓出并稍晾干后,再揭上一截纸。因此,该拓本上没有发现象水谷本等原石拓本那样,各截纸交接处的字行被重复拓出或被漏拓的现象。

三、王氏藏本的跋文

王氏藏本的4幅挂轴上附有姚茫父所题的跋文。姚茫父(1876-1930 年)是清末民初京津地区颇为有名的书画家、收藏家,该拓本曾为姚茫父所有。大约在本世纪三十年代以后,该拓本转归王少箴所有。该拓本跋文的编号顺序与碑文的顺序不符。现将这4份跋文抄录如下:

跋文之一贴于拓本第3幅下部右侧:

“高丽好太王碑一

文称永乐五年岁在乙未,又云以甲寅年九月廿九日乙酉就山陵于是立碑铭,去永乐五年又十九年,如续计之为二十四年。”

跋文之二贴于拓本第4幅下部左侧:

“高丽好太王碑二

好太王亦称永乐太王见本文。”

跋文之三贴于拓本第1幅下部右侧:

“高丽好太王碑三

碑在奉天,中东之战始显于世。”

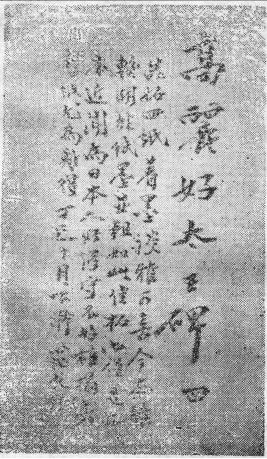

跋文之四贴于拓本第2幅下部左侧:

“高丽好太王碑四

共拓四纸,着墨淡雅,可喜。今本虽较明,然纸墨并粗,如此佳拓亦仅见之本。

近闻为日本人所侵守,不许椎搨矣。整纸尤为难得。丁已十月下澣,茫父记。”

(人名落款上有一方朱印,其印文为“姚华私印”。)

以上跋文的一、二、三分别记述了好太王在位与立碑的时间、碑址的所在地、碑石发现的时间和好太王的称号等内容,其价值不大,故不想进一步探讨。跋文之四比较重要(见附图)。

首先,其跋文的落款时间为“丁巳十月下澣”,姚茫父去世于1930年,所以这里的丁巳年应为1917年。这一年代对于推测该拓本的制作年代十分重要,这一点,后文中还将谈到。其次,跋文中“近闻为日本人所侵守,不许椎榻(捶拓)矣,整纸尤为难得”一句颇引人注目。跋文中所称“为日本人所侵守”究竟是依据什么具体的事实,我们目前尚不清楚。不过这一传闻能传入千里之外的京师也足见其传播之广泛。众所周知,日本人在历史上是否直接干预过好太王碑的採拓,这是此碑捶拓史上一个有争议的问题。在日韩国籍学者李进熙自1972年以后在其一系列的论著中主张,从1883年至本世纪初,日本陆军参谋本部派人对碑石进行了三次加工,纂改了部分碑文,即所谓的“石灰涂抹作战”⑦。1984年我国学者王健群在其所著《好太王碑研究》一书中根据对当地有关人的采访调查结果,有力地论证了所谓日本军部对好太王碑进行的“石灰涂抹作战”并不存在,用石灰填补碑石的是当年住在好太王碑近旁从事捶拓的当地中国拓工。王健群的学说提出后在国内外学术界引起很大反响,其中也有些学者指出,王氏之说根据的是当代人对过去事件的追忆,其内容不能完全相信。最近,据国外一些学者的介绍,被誉为朝鲜民族史学泰斗的申采浩在其所著《朝鲜上古史》中,提到有关日本人垄断了碑文拓本的採拓和贩卖的传闻⑧。从某种意义上来说,日本人在近代史上是否干预了好太王碑的採拓,这个问题的争论还未结束,王氏藏本的跋文等于又向这场争论的余波中投入了一石。

(责任编辑:admin) |

织梦二维码生成器

------分隔线----------------------------