|

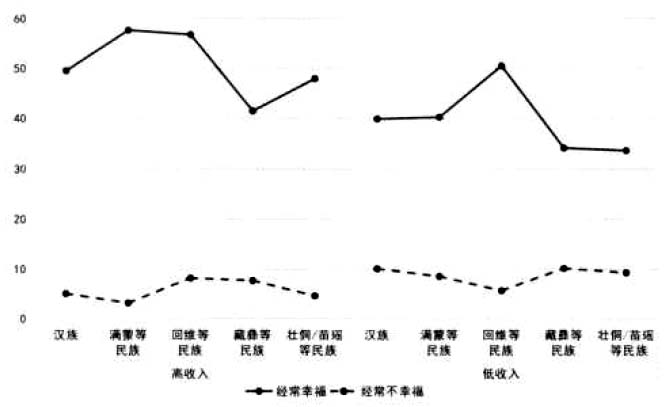

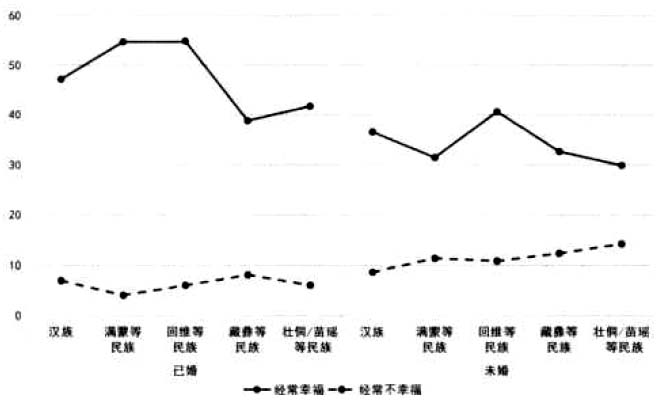

三、理论假设与相关分析 (一)经济发展假设 学界以往幸福感的研究大量关注收入增长、经济发展对幸福感效应的争论。幸福感研究中著名的“伊斯特林悖论”就认为,经济增长不一定会持续提高居民幸福感,经济发展到一定程度时,主观幸福可能会停滞甚至下降。(16)这个结论在跨国研究中也多被证实。埃德·迪那(E.Diener)认为,经济收入对幸福感的提升是短期效应,长期看则不明显。(17)国内学者邢占军通过研究居民收入与幸福感的关系发现,中国城市居民收入与幸福感之间具有一定的正相关,高收入群体幸福感明显高于低收入群体,同时,地区富裕程度也会对二者关系产生影响。(18)刘军强等基于中国综合社会调查(CGSS)10年追踪数据的分析也发现,经济增长、个人收入依然是居民幸福感提升的主要动力。(19)与此同时。幸福感的大数据调查也有了新的发现。CCTV2最新发布的2016年大数据调查结果显示:“钱不是万能的,30万的家庭收入成为拐点,再多未必就幸福。同时发现,年收入在100万元以上的高收入群体幸福感低于8万—12万的家庭。”(20)“伊斯特林悖论”的两面在中国都被证明。那么,对于经济社会和文化生活都有特殊性的西部民族地区,“伊斯特林悖论”如何表现?与中东部地区比较,当前两部民族地区的经济发展相对滞后,经济因素应该是影响西部地区民族幸福感的关键因素。 为此,本文从宏观、微观两个维度提出影响西部民族幸福感的经济发展假设,即:民族地区经济发展程度越高、居民家庭收入越高,则各民族居民的主观幸福感越高。 (二)社会融合假设 作为一种主观感受,幸福感的形成与变化是比较复杂的心理体验。除了经济因素外,社会层面的影响也同等重要。作为社会化生存的人,居民的社会融合状态对其心理情绪、社会认知和态度评价都有关键的作用。美国社会学家帕克(Robert Ezra Park)用“社会距离”来定位社会融合,认为社会距离是存在于群体和个体间关系的理解和亲近程度,社会距离大小表达了社会融合的深浅。后来博卡德斯(Bogardus)还为此专门设计了社会距离的测量表(Social Distance Scale),将社会融合研究推向了实证化。从层次上讲,社会融合有两种形式,即群体的宏观社会融合和个体的微观社会融合,无论哪种层次,认同和接纳都是社会融合内在的心理机制,认同解决定位的问题,接纳解决融入的问题。社会认同与同伴间的社会接纳对个体的社会交往和心理健康都非常重要,不仅可以共享价值观、体验情感,而且通过接纳能够更有效地以适合自身价值观和目标的方式去选择行动。(21)基于此,建构和激发起来的才会是积极和幸福的内心体验。克雷(Carlo Klei)的实证研究发现,社会融合状况的改善将对主观幸福感产生显著影响。(22)季永宝等对流动人口的研究也指出,流动人口的幸福感会随着其社会融合程度的加深而提高,其中社会融合的作用比经济融合更重要。(23)一方面,各少数民族有其特殊的民族文化、生活方式与民族特色;另一方面,民族间在居住方式上是交叉聚居的结构(“大杂居小聚居”),这些都会影响民族居民在社会生活层面上的交往、互动与社会融合。在西部多民族聚居、经济社会发展相对落后与分化的现实条件下,各民族居民如果能有较好的社会融合,那么他们在社会生活中就可以获得更为充足的情感慰藉,进一步扩展社会交往与支持网络,增强交往的信任感,从而实现认同与接纳。此外,认同与接纳还会化解居民的孤独与焦虑,强化其归属与安全感。社会融合将极大激发各民族居民的积极情绪,对消减社会距离与社会排斥,增强民族团结,提升各民族居民的幸福感都具有积极作用。 婚姻是幸福感研究的重要变量,已婚居民比未婚居民感到幸福已是普遍共识。婚姻能为各民族居民提供家庭和情感慰藉,是个体生活压力的缓冲剂,也是个体归属感与支持感的重要来源。婚姻通过为个体提供情感、经济等全方位的支持,从而有效提升居民的幸福感水平。社会信任程度体现了个体对他人的信心和对社会安全的感知,信任让居民的社会交往简单化,能有效降低交往成本,减少焦虑,是民族居民社会认同的重要体现。社交网络是居民扩展社会联系,获得社会支持的途径和通道,反映了居民所拥有和能动员的社会资本的状况,民族居民社交网络的规模及其他情况的差异,表明居民从中获得信息、寻求物质和情感支持的程度。 为此,本文从情感融合、信任融合和交往融合的维度来考察民族居民的社会融合,并据此提出幸福感的社会融合假设。即:民族居民的社会融合程度越高,其主观幸福感就越高。具体可以表述为:已婚的、社会信任度高和社交网络异质性程度越高的民族居民,其主观幸福感也越高。 (三)民族幸福感影响因素的相关分析 以上从两个方面、五个维度对西部民族幸福感的理论分析和研究假设能否成立,需要在实证上做出证明,在应用因果模型分析之前,首先对变量之间的相互关系进行分析。 1.经济发展、居民收入与民族幸福感。为考察地区经济发展水平与各民族幸福感之间的关系,本文按照2010年各省区人均GDP水平,将西部地区的经济发展划分为高水平与低水平两个层次。同时,为直观考察居民收入与民族幸福感之间的关系,本文将居民上一年的家庭总收入进一步划分为高收入与低收入两个等级,以反映居民家庭收入的差别。根据经济发展、居民收入与民族幸福感的列联分析,将结果以折线图的形式呈现如图3、图4。  图3 地区经济发展水平与民族幸福感(%) 数据表明,经济发展水平与各民族幸福感存在明显相关。且与汉族相比,地区经济发展水平对满蒙等民族的影响更大。在经济发展水平高的地区,满蒙等民族有51.49%的居民经常感到幸福,而在经济发展水平低的地区,只有20%的居民经常感到幸福。相比较而言,回维等民族的幸福感状况在不同经济发展地区的分布较为均衡,经济发展水平较高的地区,回维等民族有54.35%的居民经常感到幸福,经济发展水平较低的地区,回维等民族有45.38%的居民经常感到幸福,而就经常感到不幸福的比例而言,二者的差距仅在1%左右,经济发展的影响并不明显。  图4 居民家庭收入与民族幸福感(%) 家庭收入对幸福感的影响效应也是在满蒙等民族这一组表现显著。满蒙等民族处于高收入水平的居民,有57.6%经常感到幸福,而对于低收入水平的居民,这一比例只有40.24%。汉、藏彝、壮侗/苗瑶等民族。这三组居民的家庭收入与幸福感都是一致的,随着家庭收入水平的提高,这些民族居民经常感到幸福的比例上升,感到不幸福的比例下降。如汉族高收入水平的居民经常感到幸福的比例为49.48%,经常感到不幸福的比例为5.08%;而在低收入水平的家庭中,汉族居民的这一比例分别为39.88%和10.09%。与地区经济发展的效应相似,家庭收入水平对回维等民族幸福感的影响也没有其他民族那么明显。 可见,一方面,良好的经济环境和收入基础是民族幸福感的基本保障,家庭收入和地区经济发展水平作为衡量西部居民经济状况的重要指标,对民族幸福感发挥着不可替代的作用。另一方面,虽然民族幸福感的差异相当大的部分与经济的差异有关,但经济变量对各民族幸福感的效应也存在差异。 (责任编辑:admin) |