|

(三)、稳定朝鲜,解决军需 入关伊始的多尔衮头等大事是尽快安定北京的形势,顺治二年夏天的北京面临着最严峻的饥荒和瘟疫的威胁,而朝鲜粮食是此时多尔衮唯一有指望得到的,朝鲜的米谷是关系到清军成败的大事,实际上多尔衮是有求于朝鲜的。事实上,归还质子、新世子册封、减免岁贡、释放罪臣等对朝鲜的“恩惠”在某种程度上都成为一种交换的筹码。 饥荒的威胁从顺治元年(1644)夏清军进入北京之初就开始出现了,当时多尔衮令朝鲜世子协助筹粮,虽没有约定具体数量,但朝鲜世子认为:“冬前先送五千石,春来又送五千石,必充万石之数,可充其欲。”随着粮食危机的加剧,多尔衮不得不把解决危机的主要希望寄托在朝鲜的支援上。 顺治二年(1645)初,多尔衮派出敕使专程赴朝鲜筹集粮食,敕使开出的数目是要朝鲜向北京“运米二十万石”,且必须赶在入夏前运到。而朝鲜质子东还成为敕使们的重要砝码:“彼每言东宫、大君今已出来,此后更无顾藉于大国,故如是搪塞云。”此时的朝鲜国内形势也已到了紧要关头。年前朝鲜刚刚平定了一起未发动的政变,“人民皆有涣散之心”,甚至面临“土崩之患”。但此时的朝鲜仁祖国王对清王朝取代明王朝已不再怀疑,因此对多尔衮的“既施大惠,而又以温言求助”,也不得不“为之曲从”,“终以十万石给之”。 接下来,朝鲜采取非同寻常的速度和措施执行此任务:“一月之内,整备米船,调发沿海之民,以充水手。而列邑守令虑其逃散,拘囚狱中,使其父母妻子不得相见。及其发船,守令躬自押领以遣之。其父母妻子兄弟各持酒食,拦道而馈之,相携痛哭,惨不忍见。”最后朝鲜实际运至北京的白米有“五万七百八十余石”。清军能够度过最初的粮食危机与这次朝鲜顷力相助不无关系。顺治三年(1646)初,多尔衮已度过难关,也知道朝鲜已尽了全力:“尔国凶荒,人将相食”,而将其余“再运之米,尽数蠲免”。

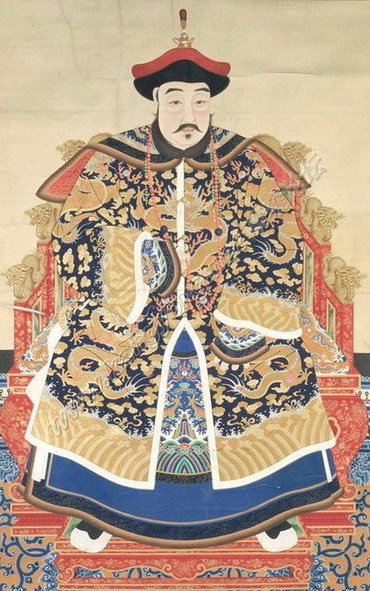

从崇德二年(1637)始,经过10年之久的磨合,到顺治三年(1646),清与朝鲜的关系终于开始走向传统的宗藩关系。清军入关后,其政治中心也随之转移到北京;明朝灭亡,朝鲜也不再具有重大的军事战略地位;入关后的清朝贵族开始全面任用汉官、使用礼治传统统治方法;朝鲜贡品也不再具有重要的经济价值;最后,在粮食危机的解决过程中,朝鲜的确帮了大忙。清朝对朝鲜政策的修改已是顺理成章的事。对朝鲜方面而言,朝鲜终于从清朝的强力压迫和武力威胁中解脱出来,多尔衮执政的清政府给了朝鲜很多“恩惠”:归还质子、释放罪臣、减免岁贡、停止刷还等等,最重要的是,朝鲜人终于相信清王朝将取代明王朝,而且似乎也没什么不好。这样,朝鲜人又开始声称“事大必须以诚”,“事大之道,贵乎诚信”。朝鲜仁祖国王则“常恶群臣之耻事清国者”,并借机责难“疏章之不书大年号者乃敢捧入,难免不察之失也。”而以前朝鲜臣下的疏章是可以“只书六甲,不用崇德、顺治年号”的。这意味着朝鲜也已将自己的心态调整到以传统的方法去臣事清朝。此后虽仍出现一些纠葛,但清朝与朝鲜的关系始终平稳地迈向了传统宗藩关系的老路。 三、多尔衮执政后期的朝鲜事务 对于多尔衮执政后期是否有篡权夺位的企图,学术界有不同说法。从多尔衮最后几年对朝鲜事务的处理来看,僭越自大、用权自专的倾向是明显的,专横自大且脾气急躁的多尔衮在最后几年的执政生涯中,在朝鲜事务上打上了自己鲜明的烙印。 执政之初的多尔衮还是比较理性的,顺治元年(1644),护送朝鲜世子东返的清朝将官交给朝鲜国王的第一份“敕书”是多尔衮与济尔哈朗同署的,其书曰:“摄政亲王致书于朝鲜国王:曩者先帝在时,藩王有馈遗于诸王者,则必奏知而受之。今皇上幼冲,一应政务,皆予等摄之。予等事幼主摄国政,而受外藩之馈,殊觉不宜。自今以后,贵国无烦致礼也。”彬彬有礼的多尔衮实际上并没有实践他想表现出来的谦逊。次年,因世子病故致慰朝鲜国王时,多尔衮用的是“皇叔父摄政王书慰朝鲜国王”的名义。到顺治七年(1650),多尔衮因其母丧以“皇父王”名义颁“敕谕”于朝鲜,朝鲜人发现:“皇父王今番始称敕谕,则事与前例有异。”“而敕使言其国中尊奉,与皇帝无异,又令陈慰进香,是尊之以皇帝之礼也。”朝鲜方面负责草拟表文、祭文的官员不知道该用“陛下”还是“殿下”好,只好“表文、祭文皆作两件,一称陛下,一称殿下,令使臣到彼中,闻见其行用规例,出其一件以呈。” (责任编辑:admin) |