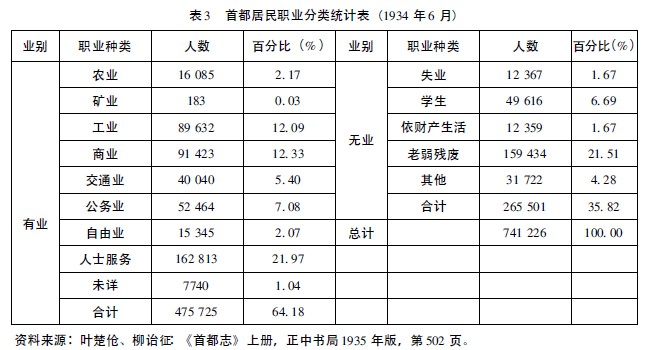

据1936年7月的调查,南京人口共计916775人,其中职业人口598149人,占人口总数的65.24%;无业者318626人,占人口总数的34.76%。①因而1934年和1936年全市有职业者均超过人口总数60%以上,且较1929年均增长10%以上。这时职业人口已呈递增趋势,其中以人士服务、工、商、公务等四行业居前。而这些职业人口的规律性出行,基本是依靠大众化的公共交通。据战前江南公司档案记载,“近来公共汽车乘客日增,尤以公务员附载往来者更多,各机关每日上班下值时间既同(每日上午8时至9时,正午12时至下午1、2时,下午5时至6时),故在此间前后一小时内,乘客尤为拥挤”。而且,“京市各部院机关,都设在城南、山西路以南一带,在上列时间与地段内以及游艺场所客散时间,沿途各站密集乘客待车超逾其他时间数倍以上。公司为适应此特殊情况之需要,施行各种调派车辆方法以救济。(如加驶第6路以疏散城南乘客,第1路、4路在山西路折回以增加车辆用度)”。②可见,由于职业人口规律性出行的增多,职业人口已成为公共交通的重要客源。除此而外,“城市中的工人都希望增加公共交通”。③据1935年8月的南京市工人工资统计,工资最高的是“家具制造类”中“木器制造业”的工人,工资为35.33(银)元,工资最低的是“服用品制造类”中“打线业”的工人,工资为7.83(银)元。④如果将当时的工资与公共汽车票价相比较,汽车每站铜元6枚,以三站起算共计18枚;⑤而铜元与银元的汇兑率约为328:1(1935年上海汇兑市价),以全市最低工人工资的7.83元换算,其工资折合2591铜元。假设此类工人每天乘坐六站、往返四次,一天的乘车费为144铜元。因而其工资每月可乘车18天次。但这是以最低工资加较高乘坐率而计。如果以最高工人工资35.33元折合11588铜元并以同一乘坐率计算,其每月可乘车80天次。将两者平均,南京工人月均乘车天数可达49天次。就此而言,其时公共汽车对工业人口来说,已不是“奢侈品”,而是能够日常享用的“生活必需品”。据江南档案载,“至南京沦陷前夕,市区内计有六路及陵园、西郊二路”,路线长80余公里,每日行驶120辆至140辆,每日乘客约12万人次。⑥在这日逾十万的公交乘客中,必以有规律性出行需要的工商、服务业人口居多。因为他们日常上下班需迅捷、廉价的公共交通,以消弭“由住所和工作地点的距离造成的隔离”。⑦推而言之,南京职业人口的规律性出行不仅为公共交通业提供了丰厚客源,而且使城市大部分人口每天都处于流动状态之中,呈现出城市活力。 ———————————— ①王云骏:《民国南京城市社会管理》,江苏古籍出版社2001年版,第131页。 ②《合同章程及第七年度报告》,1935-1938年,江南汽车公司档案,1040-1-1548,南京市档案馆藏。 ③刘凤良主编:《经济学》,高等教育出版社1999年版,第185页。 ④南京市社会局:《南京社会·调查统计资料专刊》,华东印务局1935年版,第12-13页。 ⑤《江南汽车公司组织》,1933-1937年,南京市政府工务局档案,1001-3-84,南京市档案馆藏。 ⑥《各种章则办法程序》,1947年,江南汽车公司档案,1040-1-1147,南京市档案馆藏。 ⑦[法]夫·格拉夫梅耶尔著,徐伟民译:《城市社会学》,第31页。 (责任编辑:admin) |