|

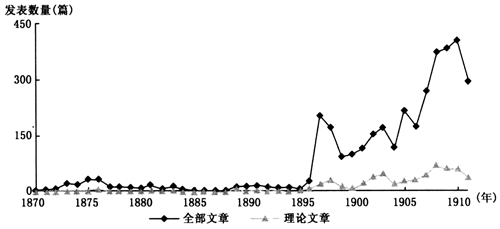

一、晚清金融思想转型的现代化趋向及其主要标志 晚清金融思想转型的实质和目标是传统金融思想的现代化。为适应新式经济形态和发展趋势,中国传统金融思想必须谋求转变,通过建立新的金融理论与学科体系,为新式金融制度建设和经济发展提供理论指导。 (一)传统金融思想的成就和局限 鸦片战争前的中国传统金融思想历史悠久,内容丰富,闪耀着天才的光辉。其中货币金融领域的学术讨论和政策思想尤为发达,堪称中国古代经济思想皇冠上最璀璨的明珠。例如,早在公元前六世纪就有单旗的“子母相权论”抨击通胀政策的实质是变相夺取民众财富;《管子》提出了含有货币数量说思想的轻重理论,分析了货币、谷物与其他商品的相对价格间的动态均衡关系,主张运用货币政策调节物价。宋朝建立了世界上最早的纸币体系,当时学者如沈括和叶适等更是对货币流通速度和劣币驱逐良币等问题有过精辟论述。此外,南宋和明清的“称提之法”以及元代的《钞币条画》等纸币管理思想也体系完备、内容丰富。 中国传统金融思想的这些成就不仅为中国学者所总结和称道(胡寄窗,1981;叶世昌,2003),也在世界范围内得到了现代经济学家的承认和赞誉。例如,哈耶克曾多次引述中国古人的货币金融见解作为其货币非国家化理论的支撑,熊彼特则称赞中国古代的货币管理方法“无疑曾受到文化修养远比我们高的人的注意和讨论”,公共选择理论之父图洛克也曾高度评价中国古代货币政策的成功。① 但前述中外学者并不否认中国的传统金融思想还存在着许多问题和局限。例如,传统金融思想多混杂在政治和哲学的定性讨论中,在论证中不重视展示逻辑推理过程;未能发展出定量方法、科学范式与明晰的学科边界;分析视角多以君主而非个体为本位,致力于寻求问题导向的、自上而下的政策或制度安排,缺乏从微观经济基础出发的、自下而上的思考,并长期受制于贵义贱利、重本抑末和黜奢崇俭三大传统教条;很少系统地讨论工商业者关注的信用制度、风险配置方法和国际金融等问题。不单金融思想如此,中国经济思想整体的价值观与分析视角都迥异于西欧,现有研究多将这些差异归因于中国古代的特殊地理禀赋,及因此而产生的中央集权体制和外贸依存度低等政治、经济特点。② (二)晚清金融思想现代化转型的目标和标志 1840年以后,中国传统金融思想的上述局限日益凸显,无法与新式经济形态和发展趋势相适应,亟待转型求变。思想界希望通过建立新式的金融理论与学科体系,为新式金融制度建设和经济发展提供理论指导。以此为方向,这一转型有四个重要的标志: 一是为金融思想建立了微观理论基础,改变了以国家为本位的传统分析视角,进而拓宽了研究领域、丰富了研究内容。例如,洋务运动时期的胡燏棻和戊戌变法前后的陈炽都呼吁建立自主的银行体系并统一币制,③但前者的讨论是传统思想加新金融知识的混合,仍然是自上而下的;后者的《创开银行说》则以西方经济学原理中货币和商品的循环为微观基础,自下而上地解释银行作为经济枢纽在社会经济活动中的职能和作用,比前人的分析更清楚、全面,已探“货币银行理论之藩篱”(胡寄窗,1984)。这种分析视角的转变,使得晚清金融思想由服务于国家治理的工具转型为能够解释金融现象、指导金融实践和制度建设的、更有价值的理论体系,开始对一些过去很少重视的领域(尤其是发展工商业需要关注的风险配置和国际金融等方面)进行有效的讨论,而不再局限于货币政策和物价调节等曾取得光辉成就的传统主题。例如,在庚子事变前的60年(1840-1899年)中,讨论金融问题的报刊文章大约只有700篇,其中绝大多数讨论的都是货币金融和政府筹资等传统问题;而在晚清政府的最后12年(1900-1911年)中却有2 758篇报刊文章讨论了金融问题(图1),涉及货币银行、国际金融、证券和保险等多方面。  图1晚清时期金融报刊文章发表数量:1870-1911年④ 二是开始重视定量方法和逻辑推理,改善了分析工具。传统金融思想以模糊的定性讨论为主,一方面缺乏与数量方法的结合,导致规范分析与经验实证分析脱节,削弱了其对现实的解释力和指导作用;另一方面不重视推理过程的展示,削弱了分析的逻辑严密性和可复制性。但到清末时,我国学者虽因现代统计制度的缺乏尚无法结合本土经验数据进行金融分析,却已能在讨论问题时借助欧美实例,并能较好地模仿西方金融分析中的演绎和归纳等方法。⑤这表明传统金融思想已经在数量和逻辑分析方面有所进步。 三是发展出较为明晰的学科边界和现代化的术语体系。在著作方面,清末新政前后出版了25部金融专著(见表1和表2),结束了金融思想混杂于其他领域著作的历史。在教科研体制方面,1904年颁布的《大学堂章程》把大学分为8科,在商科中设立了“银行及保险学门”(相当于现代的一级学科),并将银行业要义、银行论和货币论等列为主课。⑥在专用术语体系方面,19世纪中后期中国学者开始了西方金融术语本土化的尝试,这些开创性的贡献对中日两国均曾起到深远的影响(程霖,1998);20世纪初的留日浪潮使日本化的金融术语开始在中国流传并产生较大的影响(如金融、证券、投资等)。这标志着传统的金融思想已经历史性地转变为独立的金融学科。  图2晚清时期新式工矿企业与金融企业新设立数量:1870-1911年⑦ 四是发出建立新式金融体系和制度的吁请,推动了本土金融事业和制度建设的发展。倡议发展新式金融事业和制度建设是本时期金融思想的主要内容之一。较具代表性的有太平天国时期的洪仁玕和容闳建立西式金融企业和制度的主张以及洋务运动时期的盛宣怀、郑观应和陈炽等不断鼓吹建立新式金融企业以促进本国工商业的发展、改善财政与国际收支和抵制外国经济金融侵略的要求。⑧这些努力最终不仅促使晚清创设了中国本土的保险公司、商业银行和中央银行等数十家金融机构(图2),为新生的民族资本主义工商业提供了重要的资金融通和风险配置等服务,使其减少了对外国金融势力的依赖,也推动了多部现代化金融法规的颁布和金融监管制度的建立,实现了我国金融建设的历史性突破。 (责任编辑:admin) |