|

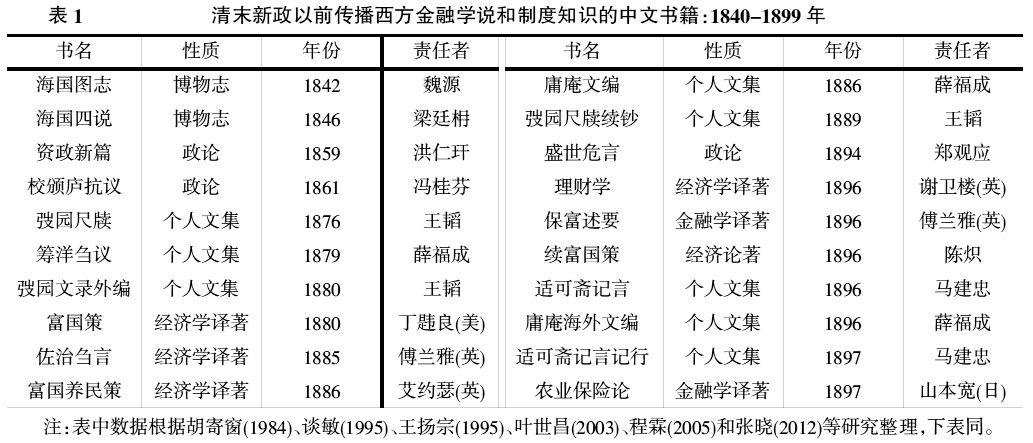

(二)西方金融思想的传播是晚清金融思想转型的外部激励和参照 外来异质思想的传入虽不是晚清金融思想转型的根本动因,却也从外部为这一现代化进程提供了激励和参照。以清末新政为界,西方金融思想的传播可分两个阶段,第一个阶段是1840-1899年。鸦片战争后一些与西方有直接接触的官员、留学生和民族资本家主动学习并传播西方金融思想,为求国家富强而发出了建立新式金融制度的吁请。与此同时,一些新教传教士通过著作翻译和办学讲课将各种西方学说传入中国,目的是打消中国人“天朝上国”的迷信,使其了解西方同样有着繁荣的文明,进而有助于传教(Martin,1881)。 西方金融思想在第一阶段的传播主体以本土思想家和外国传教士为主,传播路径主要是自欧美至中国。在这60年中,共有20本与西方金融理论或制度知识相关的著作出版(见表1)。14部本土作品中并无金融专著,多数是在政论和文集中介绍西方金融学说和制度并倡议引进。而外国传教士则翻译了包含金融理论和制度知识的4部经济学、1部金融学著作,还通过办学等活动积极传播金融知识。例如,英国传教士傅兰雅(John Fryer)翻译的货币银行学著作《保富述要》(Money)是国内第一部金融理论书籍,对银行和信用制度作了很多介绍。此外,日本学者翻译的《农业保险论》也成为我国第一部保险学著作。  西方金融思想传播的第二阶段(1900-1911年),是以庚子事变的发生与清末新政的发动为标志的。后者在措施上多继承自戊戌变法,通过废除科举、改变人才遴选标准和派遣留学生推动了晚清的新学传播(曹南屏,2013),也对社会精英参与传统金融思想现代化转型形成了广泛的激励。此时,西方金融思想的传播主体为留日学生,其传入路径也变为自日本至中国。这11年中所出版的138部经济译著或论著中,有23部为金融书籍(见表2),仅留日、旅日的中国人便贡献了12部金融学译著和6部金融论著。这些著作普遍呼吁向西方学习,主张建立新式的金融体系和制度。例如钱恂的《财政四纲》就在介绍货币银行理论等内容的基础上,倡议建立以银行为核心的金融体系,以使国家财政富裕。  在晚清金融思想转型过程中,社会经济变迁虽然对传统思想提出了挑战和变革要求,但不能自发地产生与这些内在需求匹配的现代化分析视角和思想内容,而地理环境和政治经济条件等是中国传统经济思想产生局限的根源,而且多数都很难因西方的入侵而迅速发生根本性的改变。因此,历史惯性使传统思想或所谓“保守势力”首先是激烈地抵制和反对学习西方(胡寄窗,1984;张广达,1986),不可能直接推动晚清金融思想的现代化转型。西方金融思想的适时传入,一方面为国人提供了理论思想上的示范与指导,在转型方向、分析视角、思想内容和学术范式等方面都有非常重要的影响和无可取代的作用;另一方面也有作为竞争性外力的推动作用。虽然晚清金融思想转型肇始于外部军事和经济冲击而非西方学说的传入,但在其转型开始且不断发展的过程中,西方金融思想的传播却有着重要的激励作用。这种能够用于解释新事物和新规律的竞争性理论的出现,迫使国人打破中国数千年传统经济思想的体系框架,在比较短的时间内寻求本土金融思想的现代化转变。 (责任编辑:admin) |