|

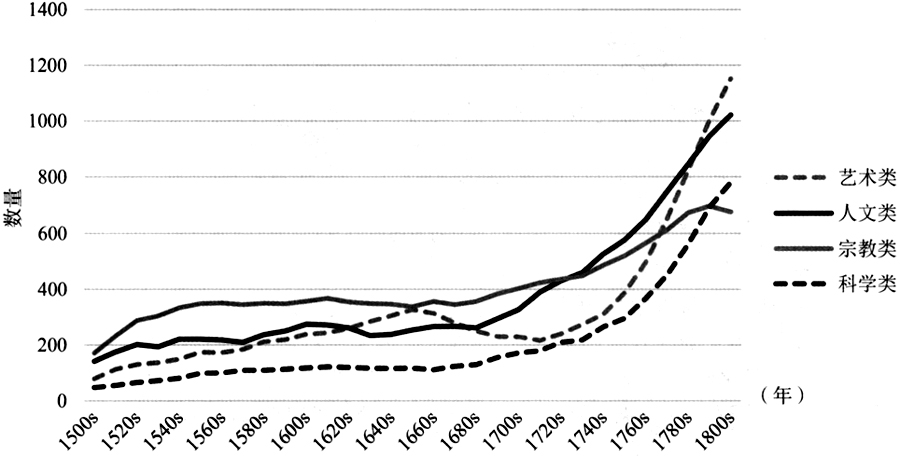

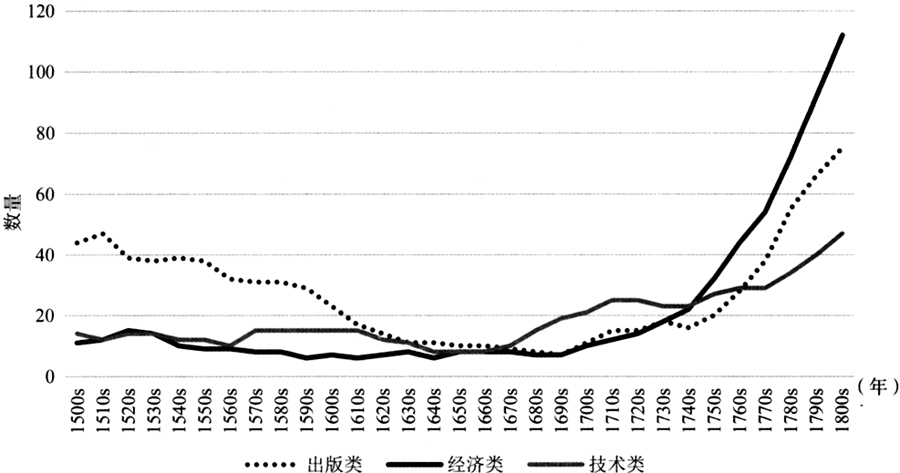

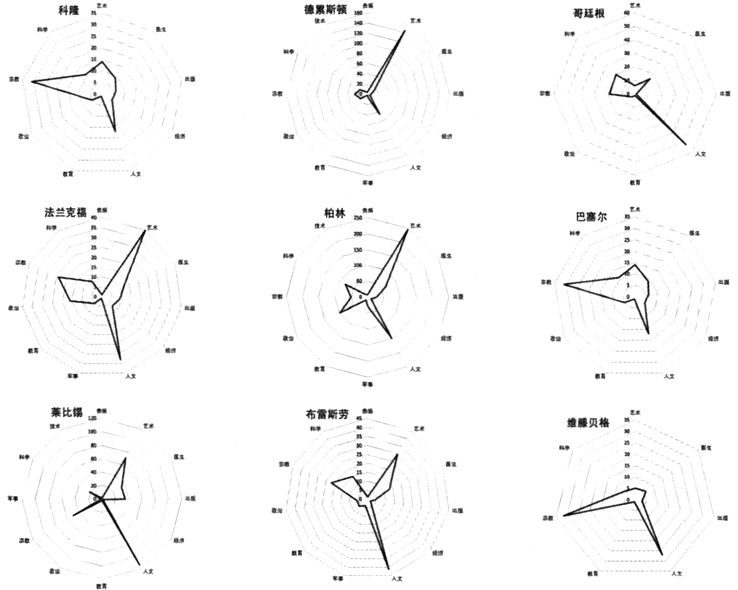

启蒙时代是一个全新时期,人文类工作变得时髦起来,很快就超过宗教的吸引力。科学类职业在三个世纪的时间长河里,一直不温不火地缓慢增长,终于在18世纪末,首次超过宗教类工作,这可以被认为是启蒙运动的一项重要成果。但同默顿关于英格兰的研究进行横向比较,ADB的职业变化曲线显示了德意志社会独特的风格,这或许是两种文化的差异在职业吸引力上的呈现。  图11 16-18世纪的职业发展趋势 对一些小众的职业群体而言,比如出版业、商业、手工艺等行业的人,他们与时代的变迁存在更加紧密的联系。在图12中我们看到了15世纪古腾堡的印刷术发明之后,出版类工作从无到有迅速发展的过程。据统计,到1500年,德意志的印刷出版社就超过1000家,(56)吸引了大量从业者。但在三十年战争期间,它也跟其他行业一样受到极其严重的打击。同样是在启蒙运动时期,出版类工作再度兴旺发达,出现了所谓的“媒体革命”,真正迎来了“图书工业”的春天。(57)另外,我们也注意到商业类工作在18世纪后的迅速增长,它同“民众启蒙”的理念有暗合之处。启蒙思想家认为,国家的福祉跟民众的经济状况紧密相关,所以政府的首要工作是帮助民众实现财富增殖,商业活动得到空前重视,(58)图12的趋势彰显了独特的时代面貌。  图12 其他行业的趋势 最后,我们还可以将历史人物的职业身份与“死亡地图”结合起来,发现城市的多重属性。我们选取了几个具有代表性的德意志城市,考察它们是否呈现出对不同职业的吸引力。预设的前提是,不同的职业能够展现城市的不同维度,通过计算在某个城市死亡的不同职业的人数,我们就能够实现对城市属性的描述。我们将统计的结果制作成图13的示例,获得了几项重要发现。  图13 以职业为导向的城市属性 我们选择的这几个城市分布在德意志的不同区位,既有德意志的核心区域,也有“大德意志”范畴的巴塞尔以及布雷斯劳(Breslau),既有大都会如柏林,也有小城镇如维滕贝格(Wittenberg)。总体而言,德意志的城市发展比较均衡,对许多职业都有吸引力,展现了它们的开放度。然而,通过更加仔细的解读,我们找到了有趣的隐含信息:艺术家更倾向于选择大城市,比如柏林、法兰克福,而像德累斯顿这样的艺术之都,从历史的维度看也并非浪得虚名。哥廷根则汇聚了各路学者,成就了它作为“大学城”的意义,以及它在德意志大学史上的重要地位。(59)而科隆大主教座堂在科隆的地位,也影响到这个城市的职业趣味;当然,作为神圣罗马帝国历史上重要的三大教会封建选侯之一,城市的宗教和政治维度得到了强化。柏林以及法兰克福贡献了不少政治人物,与它们在政治史方面发挥的作用不无关联。莱比锡则在德意志启蒙运动中扮演着重要角色,这里有大量的思想家以及出版商。(60) 人物始终是推动历史演进的主角,传记资料是我们理解历史发展脉络的重要线索。所以,ADB具有特别的示范作用,学界也越来越重视人物资料的整理工作。ADB工程在1912年完结后,德国学界于1953年启动了ADB的升级补充版《新德意志人物志》(Neue Deutsche Biographie,NDB)。随后,在历史学领域还出现了试图囊括更广泛人物的传记资料汇编,包括运用数据库方法,将与人物相关的资料透过“关系型”数据库思维整合起来的努力,并用互联网的开放思维,实现相关资料的免费共享。在得到德国科学基金会(Deutsche Forschungsgemeinschaft,DFG)的支持后,德国学界开展了更加庞大的“德意志人物”(Deutsche Biographie,DB)计划,不仅扩大了“德意志人”的外延(截至2015年,DB总计收录了50万历史人物的信息),(61)还在技术形态上对人物传记的呈现方式进行换代,日益成为德语世界重要的“历史人物信息系统”。(62)毫无疑问,人物数据库愈庞大,数量愈丰富,能够说明的问题就愈详细。 不过,无论人物数据扩大到何种规模,其容量总是“残缺的”;它们在统计学上永远只能是“全体德意志人”的一个子集,对这个子集进行研究的价值难免会受到是否具有“代表性”的质疑。推而广之,这种质疑会连带地指向“数字人文”方法的有效性。从逻辑上看,数字人文的方法在实施过程中,只要数据是真实的,算法是合理的,哪怕得到的结果有极其严苛的前提,甚至以传统学者的眼光看来略显拙劣,也应当受到研究者的重视。与此同时,两万多历史人物的资料,或许并没有“大数据”的体量,但其中隐藏的信息,也不是用传统方法就能够轻易发现。从某种程度上说,对于以ADB为代表的历史文献而言,我们并不缺乏信息,而是缺乏发现有效信息的手段。所以,数字人文的一个重要价值在于,能够为研究者激活一种新的历史眼光,正如鲁滨孙(James Robinson)鼓吹“新史学”的概念,强调历史研究要综合借鉴包括自然科学在内的成果来分析历史问题一样,作为21世纪的史学工作者,我们也可以尝试让数字人文作为“历史的新同盟”(63)贯穿于整个研究之中,给历史阐释带来更多可能性的呈现。 需要强调的是,数字人文方法被运用到历史研究层面时,并没有谋求对历史问题作出“一揽子”的解决方案。与所有其他方法一样,它只能有限地解决某些问题。但是,数字人文能够带给我们新的历史眼光,对历史研究无疑是有益的尝试。当然,在具体的研究实践中,真正具有挑战性的任务在于,如何将基于量化的结果转化为符合历史认知的解释,而不是生硬的相关性分析,(64)否则就有沦为数字游戏的危险。这需要研究者既尊重数字方法的客观性,又要有结合历史语境的想象力。 (责任编辑:admin) |